曹操(そうそう)という名前は、中国の歴史において特に有名な武将であり、政治家でもあります。彼の人生と彼が築いた三国時代の歴史的な背景は、兵法だけでなく、政治における多くの教訓を私たちに与えてくれます。本記事では、曹操の政治戦略とその意義を視点に、彼の生涯や政策、またその結果としての影響力について詳しく見ていきたいと思います。

1. 曹操の生涯と背景

1.1 曹操の誕生と青年期

曹操は155年、現在の安徽省にあたる地方で生まれました。父は官吏、母は貴族の出身という家庭で育った彼は、幼少期から非常に知恵があると評判でした。特に、詩や書道の才能があったとよく伝えられています。青年時代の曹操は、正義感が強い性格で、当時の混沌とした社会に対する不満を持つようになりました。この頃から、彼は後の政治家としての資質を磨くための経験を積み始めます。

曹操は若いころからいくつかの軍務を経験し、特に朝廷に仕官する際の経験が彼に多くの影響を与えました。彼自身の出世欲と、乱世の時代に対する強い改革意欲が芽生えていきます。彼の行動は、後に戦乱に突入する中国において重要な意味を持つことになります。

1.2 三国時代の歴史的背景

三国時代(219年-280年)は、中国の歴史で最も波乱に富んだ時代の一つです。漢王朝が衰退し、各地で武将が興り始めていました。特に曹操、劉備、孫権の三者が台頭し、それぞれの勢力が争いを繰り広げました。当時は社会秩序が崩れ、民衆は不安の中で生活しており、曹操のようなリーダーシップが求められていた時代です。

このような背景の中で、曹操は自身の軍事力を背景に、政治的な影響力を広げていきます。彼は単なる武将としてだけでなく、人材を活用してがっちりとした政権を築くことを試みました。この時期、彼の持つ政治的な知恵や策略は、後の三国時代を大きく変える要因となります。

1.3 曹操の初期の政治活動

曹操は最初、地方の役職から政治の世界に足を踏み入れました。彼の初期の政治手法は、現状を打破するために大胆な改革を行うことでした。特に、地方における治安維持や税制改革に取り組み、民衆の信頼を得ていきます。彼は、「官吏を選ぶ際には、その人の能力や人間性を重視すべき」と考えており、これが彼の人材登用に甚大な影響を与えました。

さらに、曹操はすぐに軍事力を背景に地域での支配を強化し、各地の有力者や豪族との交渉を行います。このような活動を通じて、彼は自らの地位を確立し、後の大きな野望を抱く土台を築くことになります。彼の初期の政治活動は、彼自身の成長の基礎だけでなく、後の中国における統治のモデルとなっていきます。

2. 曹操の政治戦略

2.1 人材登用とその重要性

曹操の政権において最も重要な要素の一つが人材の登用です。彼は、「士」を重視し、あらゆる立場の優秀な人材を見出して積極的に登用しました。彼の政策は、単なる武力による支配から、知恵と計略を駆使した政治へと変わっていきます。人材の登用は、彼の政治の根幹を成すものであり、これにより彼自身の力を大きく強化します。

曹操は、専門知識を持つ人々を重視し、その能力を活用しました。例えば、荀彧(じゅんいく)や郭嘉(かくか)などの有名なブレインを得ることで、戦略や政策を科学的に構築することになります。また、彼は単に優秀な人材を集めるだけでなく、彼らの意見を尊重する姿勢を持っていました。このような人材登用の仕組みが、曹操の政治を成功に導くカギとなります。

2.2 統治の合理化

曹操の政治戦略には、統治を合理化するための様々な政策が含まれていました。例えば、彼は地方行政を強化し、官僚制度を整備することで、直接管理できる範囲を広げていきました。これにより、彼は地方の豪族との関係を巧みに利用し、その力を自らの支配に組み込んでいきます。このように、合理的な統治を実現することで、幅広い地域を効率的に統治することが可能になります。

さらに、彼は法治の強化にも力を注ぎました。従来のように権力者の恣意に依存するのではなく、明文化された法律に基づく統治を目指したのです。これにより、彼は民衆からの信任を得ることができ、強力な権力基盤を築く結果をもたらしました。彼の政治手法が後の時代における法治思想の基礎となるのはこのためです。

2.3 軍事戦略と政治戦略の融合

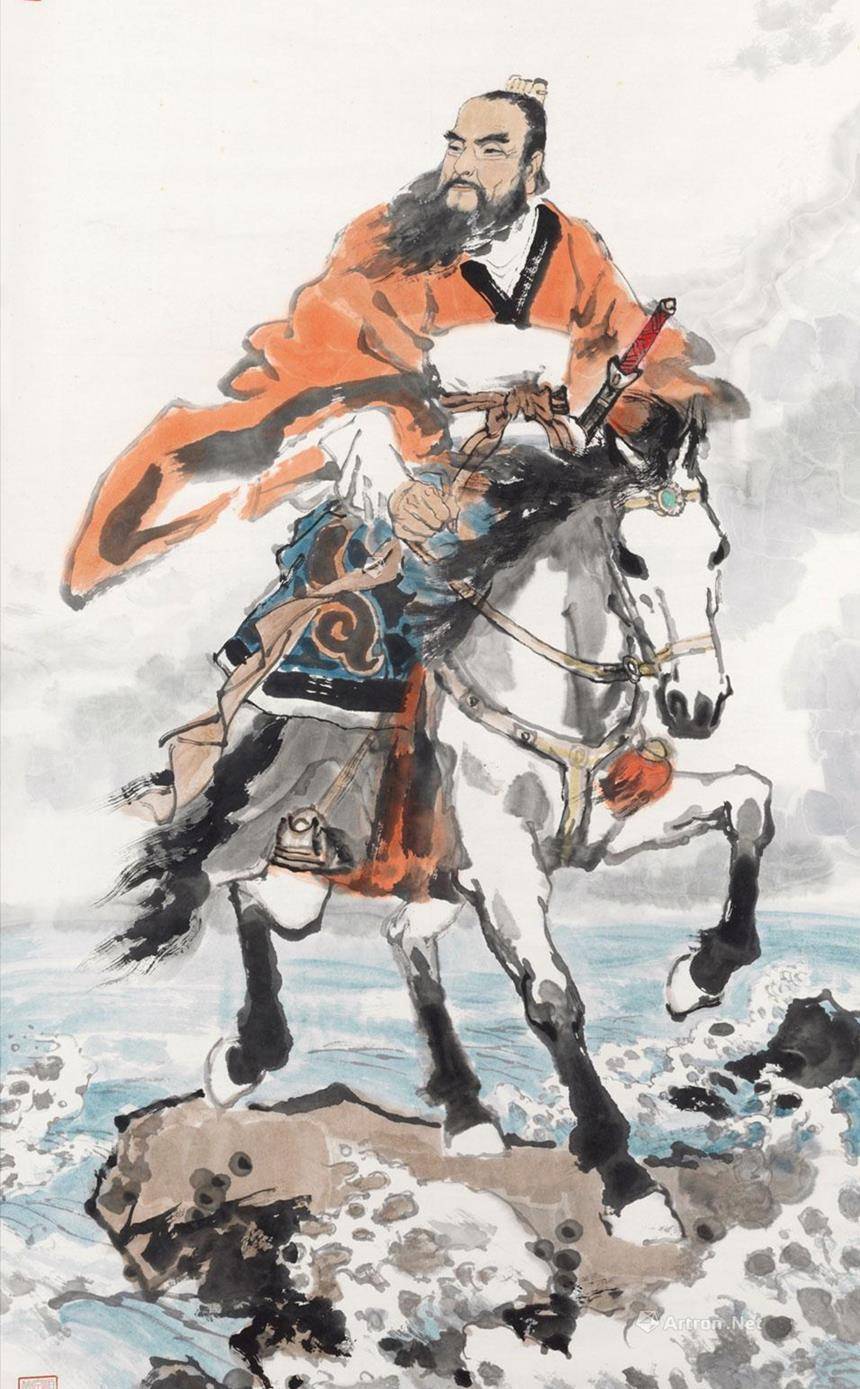

曹操の政治戦略は、軍事戦略と密接に関連しています。彼は自身の軍事力を最大限に活用し、それを背景にして政治的な支配を確立することに成功しました。戦場における冷静な判断力と、政治的な計算を常に行うことで、彼は周囲の敵を巧みに排除していきます。

例えば、官渡の戦いにおいては、敵の軍を巧みに操作し、勝利を収めることでその後の政治的立場をさらに強化しました。このように、軍事戦略と政治戦略の相乗効果が、曹操の成長を押し上げたのです。軍事的勝利が政治的な支配を強化し、逆に政治的な立場が軍事的な行動に影響を与える、この両者のバランスが曹操の成功の秘訣と言えるでしょう。

3. 曹操の政策とその実施

3.1 農業振興策

曹操は彼の治政下で農業振興策を重視しました。彼は「治世の良薬は農」と考え、農業生産を向上させるための政策を実施しました。これにより、民衆の生活水準が向上し、同時に国庫も潤ったのです。特に、耕地の復興や灌漑施設の整備が進められ、多くの兵士が農業に従事できる環境作りが行われました。

また、農民への税率の軽減も舞台裏で行われ、農民は安定した生活を送ることができるようになりました。これは、彼の支持基盤を固めるだけでなく、戦争に必要な資源を安定的に確保する手段ともなりました。曹操の農業振興策は、単に経済的な利益を得るためだけでなく、国を治めるための基本として極めて重要な政策だったのです。

3.2 法制改革

曹操の法制改革も彼の政治的成功には欠かせない要素でした。彼は法律を整備し、地方の豪族の暴走を抑えることに尽力しました。特に、犯罪に対して厳しい罰則を設けることで、社会の秩序を維持しようとしました。このようにすることで、民衆は彼に対する信頼感を抱くようになり、安定した治世の礎を築くことができました。

さらに、法律に基づく統治を進めることで、民衆の権利を守る枠組みを作り出しました。これにより、彼はただ恐れられる存在ではなく、信頼されるリーダーに変化を遂げます。法律に基づく統治は、曹操が中国の政治史において後世に評価される名宰相となる道を開いたのです。

3.3 経済政策

曹操はまた、経済政策にも力を入れました。彼の政策は、貿易や商業の奨励が中心でした。彼は道路の整備や交易路の保護に力を入れ、経済の活性化を図りました。これにより、各地の商人が活発に交易を行い、国の経済は日を追うごとに発展していきます。

さらに、彼は市場の整備にも手を加え、訓練された商人たちが安心して取引を行える環境を構築しました。商業活動が活発化することで、多くの財が流入し、国の財政基盤を強化することにも成功しました。これは、曹操の治世が長期的に安定する要因の一つとも言えるでしょう。

4. 曹操の影響力の拡大

4.1 同盟関係の構築

曹操は同盟関係を巧みに構築することにも長けていました。彼は敵を友に変えることで、周辺勢力を味方に引き込む戦略を取りました。特に、彼の強大な軍事力を利用して、他の勢力との連携を計り、自身の立場をより強固にすることに成功しました。彼は、敵であった者たちに対しても融和的な態度を示し、状況によっては同盟を結ぶこともありました。

また、曹操は外交手法を駆使し、内外からの信任を獲得することを目的としました。このような戦略は、彼が支配する地域の安定化に大きく寄与しました。周辺国との友好関係を築くことで、彼は外敵から脅威を受けにくくなったのです。

4.2 地域統治の強化

曹操はまた、地域統治の強化にも力を入れました。彼は各地の豪族を取り込み、その力を利用する一方で、中央集権的な統治を進めました。地方長官に実力のある者を抜擢し、能力に応じて任務を与えることで地方行政を効率化します。これにより彼は、全国に広がる地理的な広がりを持つ国家を一つの統治形態としてまとめることに成功しました。

地域の事情に詳しい豪族との協力関係を築きながら、彼は地方の治安と経済を確保するための施策を講じました。このような手法は、その後の王朝における地方統治のモデルとしての役割を果たすことになります。地域の実情を把握し、柔軟に対応する姿勢が、彼の統治を成功へと導いたのです。

4.3 文化的影響と後世への影響

曹操の影響力は政治や軍事にとどまらず、文化的な側面にも広がっていました。彼は自身が顧みることのない時代に、多くの詩人や文化人を支援しました。彼が詩を書いたことで、後の中国文学に与えた影響は計り知れません。特に、詩を通じて彼の思想や価値観が表現され、後の世代に受け継がれることになります。

また、彼の治世の中で育まれた文化や芸術は、三国時代の特色を持ちつつも、中国の文学や文化史において欠かせない位置を占めるようになりました。彼が残した剣や武道に対する思いも、後の武将や英雄たちに影響を与え続けます。曹操の文化的な発展も、後世に多大な影響を及ぼす要因の一つです。

5. 曹操の遺産

5.1 政治戦略の評価

曹操の政治戦略は、後世においても高く評価されています。彼は武力だけでなく、智恵によって権力を築く方法を示しました。また、優秀な人材を登用する姿勢や、法治の重要性を理解し実践した点は、現代においても多くの教訓を私たちに与えてくれます。彼の治世は、単なる一時の成功ではなく、持続可能な統治のモデルとなったのです。

彼のやり方は、民主的なアプローチとは異なりますが、効率的かつ現実的な政治運営が、長期的な安定を可能にしたという点で非常に重要です。曹操の戦略は、場合によっては討伐や征服よりも、平和的な統治に重きを置いた点でも評価されるべきでしょう。

5.2 三国志における曹操の位置づけ

『三国志』の中での曹操の位置づけは非常に重要です。彼は単に一人の武将としてではなく、深い洞察と戦略理解を持ったリーダーとして描かれています。その人物像は、後の小説やドラマなどに多くの影響を与え、彼の魅力を引き立てています。また、彼の複雑な感情や行動は後のキャラクター造形に非常に大きな影響を及ぼしました。曹操は英雄かつ悪役と言われることが多いですが、その多面的な性格が、彼の存在感をさらに際立たせています。

5.3 現代における曹操の教訓

曹操の生涯から学べる教訓は、現代にも多く存在します。一つは、適材適所の重要性です。人材をしっかりと見抜き、適切な役職に就けることが、組織の成功を大いに左右するということです。また、集権的な統治の中でも、地域の声を大事にするアプローチは、今の政治界においても大切です。

また、彼の法治理念も現代に適合させるべき要素と言えるでしょう。法に基づく統治は、暴力や権力の恣意的な行使を抑えるために必要不可欠です。現代社会にも、このような教訓を取り入れることで、より良い社会の実現が期待できるのではないでしょうか。

6. 結論

6.1 曹操の政治戦略の意義

曹操の政治戦略は、彼の時代だけでなく、後の時代にも深く影響を与えました。彼の優れた人材登用や合理的な統治、軍事戦略の結合は、持続可能な統治モデルとして評価され、更には法治思想の根源ともなりました。曹操は、一人の武将としての人格だけでなく、リーダーシップと経営に関する深い示唆を後の世に残したのです。

6.2 日本における曹操研究の重要性

日本でも曹操に関する研究が進められており、その欧米的倣いとして非常に興味深い物語や歴史背景が探求されています。特に、曹操の戦略や政治手法は、日本の歴史や政治システムでも応用可能な要素が多く、ビジネス界や政治の世界でも注目されている点です。このような研究を通じて、曹操の存在が日本の文化や思想にもどのように影響を与えているのかを探求することは、非常に意義深い試みとなるでしょう。

かくして、曹操の政治戦略とその意義についてまとめると、彼の業績は単なる武将の枠を超え、世界に通用するリーダーシップの模範を示したと言えます。“終わりに”、彼の教訓は現代社会にも反映されるべきものであり、今後も多くの人々によって語り継がれていくことでしょう。