中国の古典文学の中で『史記』は非常に重要な地位を占めています。この書物は中国の歴史を記録したものであり、さまざまな歴史的人物や出来事が描かれています。その中でも特に賢者たちの教えや影響は、政治や社会の発展に大きな役割を果たしました。本記事では、賢者たちが『史記』の中でどのように表現され、その思想がどのように中国及び日本の文化に影響を与えたのかを考察していきます。

1. はじめに

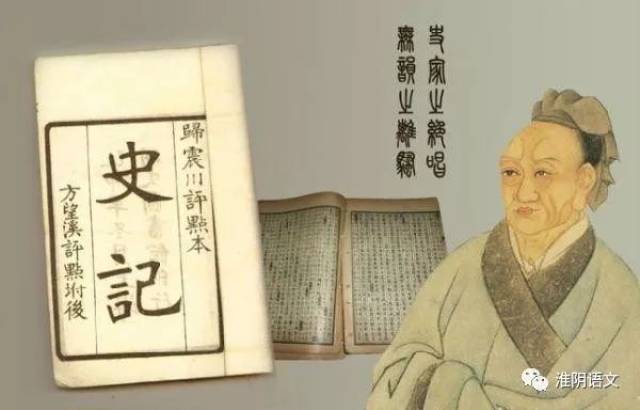

『史記』は、司馬遷によって編纂された中国最古の歴史書です。紀元前2世紀に書かれたこの作品は、中国の各時代の王朝や人物、特に賢者たちの知恵や教えを詳述しています。その中で賢者という存在は、単なる知識人ではなく、社会的および政治的な影響力を持つ人物として描かれています。賢者たちはその思想を通じて、人々の考え方や行動に影響を与え、時には改革の指導者としても機能しました。

賢者たちの存在は、中国文化において非常に重要な位置を占めています。彼らの教えは、倫理観や政治理念、さらには教育の在り方にまで影響を与えました。特に『史記』に登場する孟子や荀子、老子などの思想は、数世代にわたる人々の価値観の根底を形成しました。また、これらの思想は日本を含む他の文化にも影響を及ぼし、時には融合しながら新たな価値観を生み出しました。

本記事では、賢者たちの概念を深く掘り下げ、彼らがどのように政治や社会に影響を与えたのかを具体的な事例を交えて紹介します。また、現代における賢者たちの教えの受容についても考察し、その意義を再評価します。

2. 賢者たちの概念

2.1 賢者の定義

中国における「賢者」という言葉は、単に知識が豊富な人を指すのではなく、道徳的な優れた人物を意味します。彼らは知識と道義を結びつけ、人々を導く役割を果たします。賢者は、道徳の教えを通じて社会の秩序を保ち、国家を治めるための知恵を提供します。このように、「賢者」は単なる教育者や学者ではなく、倫理的な価値観を持つ指導者ともいえるのです。

たとえば、孟子は人間の本性を善とする思想を持ち、人々に道徳的な生き方を促しました。彼は政治の場においてもその思想を基にして、王に対して人々を大切にするように訴えました。このように、賢者たちはその時代の社会や政治に対して影響を与え、歴史を形作ってきたのです。

賢者の教えは時を超えて受け継がれ、後世の中国においてもその影響は続きました。賢者の存在は、ただその時代の知恵を教えるだけでなく、未来の世代に対する指針として位置づけられています。そのため、賢者たちは単なる歴史的な人物ではなく、長い歴史の中で常に新たな解釈や適用をされてきたのです。

2.2 賢者と政治の関係

賢者と政治の関係は非常に密接です。『史記』の中では、賢者たちは政治的なアドバイザーとして王や貴族に仕えました。彼らの知恵や考え方は、国家の政策や道徳的な方向性に直接影響を与えました。賢者たちは、対話や論争を通じて、政治的決定に対する意見を述べ、改革や新しい制度の導入を提案しました。

特に、孟子は「仁政」を提唱し、国家のリーダーには道徳的責任があると説きました。彼の教えは、王が国民の福祉を考えて政策を決定すべきであり、単に権力を振るうのではないと強調しました。このような思想は後の時代の政治に大きな影響を及ぼし、明治維新などの社会革新の背景にも通じるものがあります。

賢者たちの思想は多くの場合、政治的な文脈で実践され、その効果が社会に広がりました。彼らの教えは、新しい時代に対する期待や希望を与え、人々の行動を変える原動力となったのです。

3. 史記に登場する主要な賢者たち

3.1 孟子の思想

孟子は『史記』の中で特に重要な賢者の一人であり、彼の思想は「仁」「義」を中心に展開されます。彼は、人間の本性を善としすべての人に道徳的な感覚が備わっていると信じていました。したがって、政治においては、人々を大切にし、幸福を追求することが最も重要であると説きました。

具体的な例として、孟子は「三人行えば必ず我が師あり」という言葉を残しています。これは、他者から学ぶ姿勢を忘れてはならないという教訓を示しています。彼は、政治家が民衆の意見を尊重し、彼らの声に耳を傾けることが肝心であると強調しました。この思想は、今日の民主主義の原則とも通じており、政治と社会の関係を見直す際に参考にされることが多いのです。

また、孟子は王に対して「道を行う者でなければ、天は彼を見捨てる」という警告を発し、仁政を重視することの重要性を説きました。このような彼の教えは、歴史を通じて多くの王朝の政治思想に影響を与えました。

3.2 荀子の影響

荀子は、孟子とは異なり、人間の本性を悪と考えました。彼は教育と修養を重視し、倫理的な行動をするためには、厳しい訓練と環境が必要であると主張しました。荀子は、教育を通じて人々が道徳的に成長できると信じ、その結果として社会が調和を保つことができると考えました。

荀子の思想は、後の法家思想に大きな影響を与えました。彼は規則を重視し、国家の発展においては法律と制度の整備が不可欠であると唱えました。具体的には、彼は「礼を行う者が法を作り、法を守る者が礼を行う」という言葉を残しており、秩序と規範が社会の安定に寄与することを強調しています。この思想は、後の皇帝たちが統治の理念として受け入れることになりました。

荀子はまた、教育の重要性を特に強調しました。彼の教えは、学問によって人間を高め、社会をより良い方向へ導くことができるという点において、近代教育の概念の先駆けとも言えるでしょう。彼の思想は後の世代に大きな影響を与え、中国の教育体系が発展する一因となったのです。

3.3 老子と道教の哲学

老子は『史記』において、独特な哲学体系を持つ賢者として描かれています。彼は『道徳経』を著し、道教の思想の基礎を築きました。老子の教えは、「道」とは自然の流れや原理であり、人間はそれに従うべきだと説いています。彼の思想は、全ての物事が相互に関係し、バランスを保つことの重要性を強調しています。

老子は「無為自然」という概念を提唱し、過剰な干渉を避け、自然の摂理に身を任せることの重要性を説きました。この考え方は、政治においても穴をふさぎ、無理な力を介入させることなく、穏やかな統治を目指すべきだという教訓を与えています。彼の教えは、権力者に対し、力ではなく賢明な統治を促すものであり、後の統治者にも影響を及ぼしました。

さらに、老子は個人の内面に目を向け、自身を知ることから始めるべきだと教えました。自分を理解し、内面的な調和を持つことは、他者との調和にも繋がります。こうした考え方は、現代の心理学やストレス管理にも通じる重要な視点を提供しています。

4. 賢者たちの功績とその影響

4.1 政治制度の発展への貢献

賢者たちの教えは、政治制度の発展に大きな影響を与えました。孟子や荀子、老子はそれぞれ異なる視点から政治に関する重要な思想を提案し、国家の成り立ちや統治の方法に多くの示唆を与えました。特に、仁政や法治といった概念は、中国の多くの王朝で取り入れられ、君主の理想的な姿として広まりました。

孟子の「仁政」の思想は、特に後の漢朝時代に大きな影響を与え、王が民の幸福を第一に考えるべきだという理念が広がりました。これにより、政治において民の意見を重視する方針が取られるようになり、一定の政治的安定を得ることができました。実際、王が正しい行いをした場合には、人々が喜び、国家全体が繁栄するという考え方は、歴史的にも成功例が多く存在します。

また、荀子の法家思想は、法と秩序を重んじる文化を根付かせ、公正な法律によって国を治めることができると信じられました。これにより、法治国家の理念が中国で確立され、その後の社会制度や法の発展に大きく寄与しました。彼の制度的な考え方は後の唐や清の時代にも受け継がれ、制度改革の基盤となりました。

4.2 教育・文化の振興

賢者たちが残した教えは、教育の重要性を認識させ、文化の振興にも寄与しました。特に、孟子や荀子は教育を通じて道徳心や倫理感を育むことの重要性を説き、その教えは後の儒教の中心に位置付けられることになりました。

孟子は、「教育によって人間は成長する」とし、教育が社会の基盤であると主張しました。彼の思想は、教育制度の発展を促進し、学校教育の重要性を高めました。また、彼の教えを受け継いだ弟子たちが全国に広がり、教え子たちによって優れた指導者たちが育ち、中国の歴史をリーダーシップで導く役割を果たしました。

一方で、荀子は教育だけでなく、文化の振興に対しても強い関心を示しました。彼は「教えを受けることで自らを磨く」という理念を持ち、道徳的な価値観を文化として根付かせるために尽力しました。荀子の思想は、教育機関の設立や文化活動の推進に繋がり、中国全土で文化の栄光が広がる礎を築いたのです。

4.3 価値観の変革

賢者たちの教えは、社会に新たな価値観をもたらし、時代の変革を促しました。特に、彼らの思想は個人の倫理観や人間関係に対する考え方を変化させました。孟子や荀子、老子はそれぞれ異なる側面から倫理を問うことで、人々の行動や価値判断に影響を与え、社会のあり方に変革をもたらしました。

孟子は、「仁」を中心とした倫理観を強く唱え、対人関係においても思いやりや助け合いの重要性を説きました。この教えを受けた人々は、他者を尊重し、共感を持つことが当たり前となり、社会全体に温かい雰囲気を育んでいきました。

一方、荀子は人々に自己修養の必要性を訴え、悪とされる本性を克服することで社会の安定が得られると説きました。この考え方は後の時代における道徳教育の基盤となり、文化的な価値観も形成されていきました。荀子の教えは、特に社会的な合意やルールを重んじる文化を育み、長期的に見ても社会の教育や倫理観に良い影響を与えました。

老子の道教的な思想は、個人の内面に焦点を当て、過度の競争や欲望から解放されることの重要性を強調しました。彼の教えは、ストレス社会における精神的な救いとして受け入れられ、現代においても心の平穏を求める人々に支持される思想となりました。彼の「道」の教えは、個人の自己発見や成長にもつながり、現代の自己啓発にも影響を与え続けています。

5. 現代における賢者の教え

5.1 日本における受容

中国の賢者たちの教えは、日本においても大きな影響を与えました。特に、孟子や荀子の思想は平安時代から江戸時代にかけて儒教として日本に伝わり、広く受け入れられました。特に、江戸時代の学者たちは、これらの思想を基に新たな哲学や学問の発展を遂げました。

例えば、江戸時代の儒学者である藤原惺窩や荻生徂徠は、孟子や荀子の教えを日本の文脈に合わせて解釈し、大名や武士階級に影響を及ぼしました。彼らは、道徳や倫理を重視した教育を広め、国家の理念や文化の形成に寄与しました。この影響は、近代日本の政治や教育の基本原則にまで続き、今なおその影響を感じることができます。

また、老子の道教の思想も日本に伝わり、特に「無為自然」の観念は禅宗や茶道などに取り入れられました。このことは、現代の日本文化や生活に今なお息づいている部分でもあり、特にストレス社会の中で心の平穏を求める人々にとって、老子の教えは大切な指針となっています。

5.2 現代社会での賢者たちの意義

現代社会においても、賢者たちの教えは大きな意義を持っています。彼らの思想は、現代人の価値観や行動に影響を与え、特に倫理や道徳について考える際の重要な基盤となっています。特に、自己理解や他者との関係における思いやりの大切さを再認識させる要素が多く、企業の倫理観や社会の価値観を見直すきっかけとなっています。

例えば、企業の経営者やリーダーたちは、孟子の教えに触れることで「人を敬う意味」を考え、社員や顧客に対する姿勢を修正することができるようになりました。また、荀子の「自己修養」の教えを参考に、個々の成長を促すための文化が醸成されています。これにより、企業内における円滑なコミュニケーションや信頼関係が築かれることが期待されます。

さらに、老子の「道」の教えは、現代のストレス社会においても注目されています。自然との調和や内面的な静けさを求める流れは、ウェルネスやマインドフルネスといった現代のトレンドにも応用され、心身の健康を追求するための重要な要素として位置づけられています。これらの考えは、個人の成長や社会の調和を促す力を秘めているのです。

6. まとめ

賢者たちの影響と功績は、古代中国の政治や文化、教育において重要な役割を果たしてきました。孟子、荀子、老子といった賢者たちの教えは、数千年の歴史の中で様々な形で受け継がれ、現代社会にも色濃く反映されています。彼らの思想は、倫理観や社会的価値観の変革を促し、人々や国家が繁栄するための道を示してきました。

また、彼らの教えは日本にも大きな影響を及ぼし、儒教や道教として受容され、現代においても多くの人々に影響を与え続けています。特に、心の平穏や倫理的な価値観を求める今の時代において、賢者たちの教えは重要な指針となり、社会の発展に寄与しています。

これらの賢者たちから学ぶことは、私たちの生活や行動において大変意義深いものです。彼らの知恵を取り入れることで、自己理解を深め、他者との関係をより良くするためのヒントを得ることができます。このように、賢者たちの教えは、時間を超えて私たちの生活に価値を与え続けているのです。