中国文化の中で、武将の肖像画は長い歴史を持つ重要な美術の一分野です。これらの肖像画は、単なる人物像ではなく、武将たちの地位や権力、個性、さらには国の歴史をも映し出しています。特に、武将の肖像画には多くの独自の技法やスタイルが用いられており、それぞれが異なるメッセージを持っています。この文章では、武将の肖像画に関する美術技法とスタイルについて、詳細に探っていきます。

1. 武将の肖像画の歴史

1.1 古代から中世の武将肖像

古代中国における武将の肖像画は、主に祭祀や宗教的な目的で描かれました。例えば、秦の始皇帝や漢の武帝など、歴史に名を刻んだ武将たちの肖像は、神聖視されることが多く、特別な技法で表現されていました。これにより、武将の姿が神話的な人物として昇華され、後世にまでその名が伝わるようになったのです。

中世に入ると、武将の肖像画はより多様なスタイルを取り入れるようになりました。宋代や元代では、武将たちの力強さや威厳が表現されることが多く、彼らの戦功を記録する重要な手段となりました。この時代の肖像画は、特に水墨画が主流で、筆致の力強さや動きのあるポーズが強調されました。このような画風は、武将の激しい戦いを連想させ、観る者に強い印象を与えました。

1.2 明清時代の肖像画の発展

明清時代に入ると、武将の肖像画はさらに進化を遂げ、詳細な衣装や武器の描写が可能になりました。特にこの時代には、肖像画を描く職人たちが多く存在し、彼らの技術は非常に高まりました。例えば、明代の著名な画家である沈周や董其昌などは、武将の姿をリアルに描くことで知られており、肖像画はその時代の重要な美術形式となりました。

この時期、肖像画は単に武将を表現するだけではなく、彼らの性格や個性を映し出すための手段になりました。武将の表情や目の輝き、そして姿勢の微細な変化は、彼らが担った役割やその時代背景を反映しています。たとえば、有名な武将である関羽の肖像は、彼の忠義を示すために、威厳のある表情と誇らしげな姿勢が強調されています。

1.3 現代の武将肖像の変遷

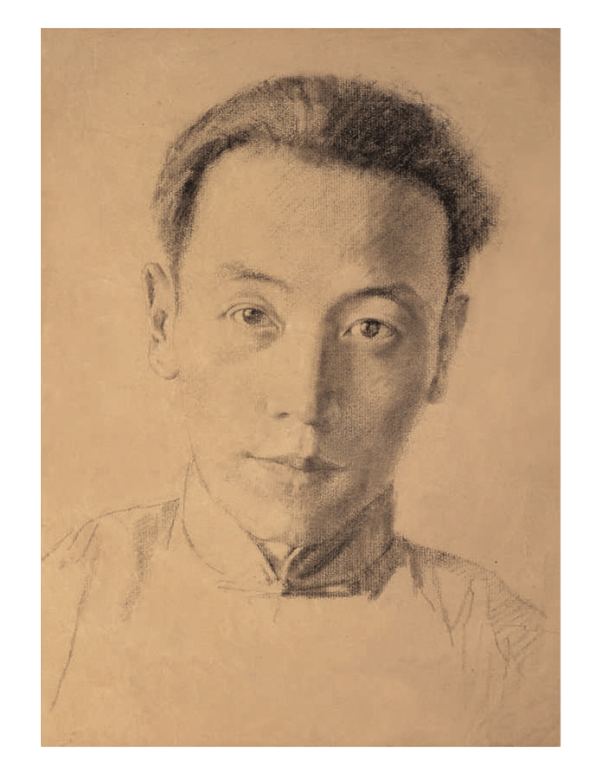

近代に入ると、武将の肖像画は新たな変化を迎えました。西洋の油彩技法が導入され、画家たちは従来の水墨画とは異なるアプローチで武将を描くようになりました。例えば、20世紀の初頭に活動していた画家たちは、リアリズムと印象派の技術を融合させ、武将の肖像をより生き生きとしたものにすることに成功しました。このため、武将の肖像画は従来の伝統から解放され、多様性を持つ表現が生まれていきました。

さらに、現代ではデジタルアートが盛んになり、武将の肖像画もデジタル媒体で描かれることが増えています。これにより、若い世代のアーティストたちが独自のスタイルで武将を再解釈し、新しい視点から彼らの功績を記録するようになっています。このような変遷によって、武将の肖像画は過去の遺産を大切にしつつ、未来へと続く形になっていくのです。

2. 武将肖像画の主な技法

2.1 水墨画技法の特徴

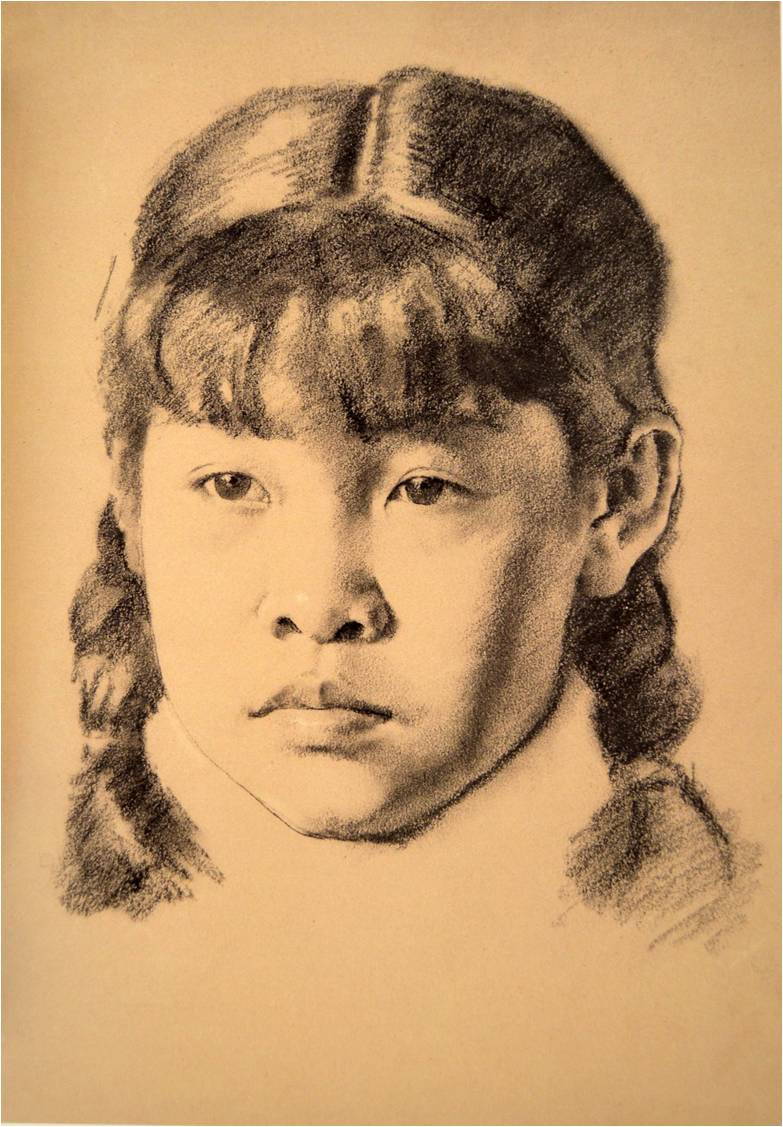

水墨画は中国の伝統的な技法であり、武将の肖像画にも広く使われてきました。この技法は、その名の通り墨と水を使用し、筆の運びによって表現されます。水墨画の特徴として、にじみやぼかし、そして筆跡の力強さが挙げられます。これにより、肖像画に動感や感情を与えることが特に重要視されています。例えば、武将の戦う姿を描く際には、墨の濃淡を巧みに使い分けることで、迫力ある表情を引き出します。

水墨画では「留白」という技法も重要です。これは、白い部分を残すことで、観る者の想像力をかき立てる手法です。留白を活かした武将の肖像画は、人物の内面を引き出し、情感を深める役割を果たします。この技法によって、観る者は武将の精神や思いを感じることができるのです。

2.2 油彩技法の影響

19世紀末から20世紀初頭にかけて、中国において油彩画が徐々に普及しました。これにより、武将の肖像画も西洋の技法を取り入れるようになりました。油彩技法は、色を重ねることで深みや立体感を出すことができ、よりリアルで生き生きとした肖像が描かれました。また、光と影を巧みに操ることで、人物の表情や衣装の質感を表現することが可能になりました。

この油彩技法の影響を受けた作品には、例えば清代の画家である傅抱石の作品が挙げられます。彼は、従来の水墨画とは異なり、油絵の技術を駆使して中華の武将を描き、その肖像に新たな息吹を吹き込みました。これにより、武将の肖像画は単なる記録から、より芸術的な表現へと進化しました。

2.3 刀剣と武具の描写技法

武将の肖像画では、彼らの武器や防具も非常に重要な要素です。刀剣や鎧など、武具の描写には特に緻密な技法が求められます。これらの武具は、武将の地位や役割を象徴するため、正確かつ美しく描かれる必要があります。たとえば、明代の武将の肖像では、鮮やかな色彩や装飾が施された鎧が強調され、その武将の威厳を際立たせる役割を果たしています。

特に、中国の武器はその形状や装飾において多様であり、それぞれが特定の伝説や物語に結びついています。アーティストたちは、これらの武器を描写する際に、その歴史的背景や象徴性を考慮しながら手を加えます。例えば、関羽の青龍偃月刀は、彼の忠義や勇敢さを象徴しており、その描写は特に重視されています。

さらに、武器の描写は映像的な要素も含んでいます。武将の肖像画において、戦闘のシーンをそのまま再現することは少ないですが、武器を持つ姿勢やその配置によって、戦う姿を暗示させる技法が用いられます。これにより、観る者は武将がどのように戦ったか、その勇姿を想像することができるのです。

3. 武将肖像画のスタイル

3.1 リアルな描写vs象徴的な表現

武将の肖像画には、リアルな描写と象徴的な表現の2つのスタイルが存在します。リアルな描写は、実際の人物を忠実に再現することを重視します。このスタイルでは、武将の顔や衣装、武器などの詳細が丹念に描かれ、観る者に対してその人物の歴史的背景や性格が伝わることを目的としています。

一方で、象徴的な表現では、武将の特徴や性格が誇張されることがよくあります。このスタイルでは、力強い表情やダイナミックなポーズを通じて、その武将の特性や精神性を表現します。たとえば、三国時代の武将・張飛の肖像には、彼の怒りや闘志が強調され、圧倒的な存在感が醸し出されています。

両者のスタイルは、アーティストの意図や制作された時代背景によって選ばれることが多いです。また、最近ではリアルな描写と象徴的な表現を融合させる試みも増えてきており、新しいスタイルの武将肖像画が生まれています。

3.2 色彩の使い方と意味

武将の肖像画において、色彩の使い方は非常に重要です。色は感情や印象を伝える強力な要素であり、特定の色には文化的な象徴が存在します。たとえば、赤色は勇敢さや戦闘を象徴し、一方で黒色は厳しさや冷静さを表現することが多いです。そのため、武将の肖像画では、その人物の性格や状況に応じた色使いがなされることが一般的です。

たとえば、明代の著名な武将・李秀成の肖像画では、鮮やかな赤い装束が描かれており、彼の勇壮さを強調しています。これは、彼が当時の戦乱を背景に持っていたリーダーシップや勇気を象徴するための表現でもあります。また、背景の色にも特別な意味が込められている場合が多く、その背景によって武将の属性がさらに際立つよう工夫されています。

青色や緑色の使用も見逃せません。これらの色は、平和や安定を象徴することが多く、武将の肖像画においては、彼の治世や平和的な側面を示すために用いられることがあります。このように、色彩は武将の肖像に深い意味を持たせる重要な要素の一つなのです。

3.3 構図とポージングの意義

武将の肖像画において、構図やポーズはその作品の印象を大きく左右します。アーティストは、武将をどのような角度から描くか、どのようなポーズを取らせるかを慎重に考えます。例えば、武将が正面を向いて堂々と立っている姿は、威厳や権力を表現します。一方、横を向いたり、動きのあるポーズを取ったりすることで、よりダイナミックな印象を与えることができます。

また、背景との関係も重要です。背景に山や川を描くことで、その武将の故郷や戦場を想起させることができ、観る者に深い感情を引き起こします。たとえば、曹操の肖像画では、彼の背景に自然の美しい風景が描かれ、彼が大地を守る者であることを強調しています。

ポージングに関して言えば、武器を持たせるか、あるいは何か別の道具を持たせるかは、その武将の性格や役割を表す上で非常に重要な要素です。武将が刀剣を手にしている場合、その戦士としての姿勢が強調され、一方で書物を持っている場合は、知恵や戦略を象徴することになります。このように、構図とポーズは観る者にメッセージを伝える非常に重要な要素なのです。

4. 武将肖像画の象徴性

4.1 地位と権力の象徴

武将の肖像画は、彼らの地位や権力を象徴する重要な役割を果たします。肖像画が描かれる際には、武将の身分を明確に示すために、階級を反映した衣装や装飾が用いられます。たとえば、皇帝の特別な衣装や紋章が描かれた武将の肖像は、彼の高い地位を示すための重要な手段となります。

このような背景を持つ肖像画は、時には政治的なプロパガンダとしても機能しました。特に、戦国時代や三国時代においては、武将たちは自身の名声を高めるために肖像画を利用しました。運命を共にした仲間や家族と一緒に描かれることも多く、彼らの同盟や協力を強調する要素ともなりました。

また、肖像画には時代背景や社会状況を反映したメッセージが組み込まれることもあります。たとえば、明清時代の肖像画では、軍事的勝利や国家の安定を表すために、武将が勝者として描かれることが一般的でした。これにより、見る者に強い影響を与え、その武将の権威をさらに高める狙いがありました。

4.2 武将の個性の表現

武将の肖像画は、単なる外見を描くものではなく、その人物の個性や特性を浮き彫りにする手段としても機能します。アーティストたちは、表情やポーズ、さらには衣装の細部に至るまで工夫を凝らし、それによって武将の内面性を表現します。たとえば、顎を高く上げた堂々とした姿勢は、彼の自信や威厳を示すものであり、逆に微笑みを浮かべた表情は、優しさや智恵を強調することがあります。

また、武将が注視している方向や目線も、彼の性格を示す重要な要素です。しっかりと前を見据えた目線は、強い決意や意志を伝えます。一方で、視線を少しずらしたポーズは、内に秘めた思いを表現するかのように、より深い情感を伝えることができます。

このように、武将の肖像画はその人物の個性を映し出すための重要な要素であり、観る者はその肖像を通じて、武将の心理や思いを読み取ることができるのです。

4.3 戦績と信念の反映

武将の肖像画には、彼らの戦績や信念も表現されます。多くの武将は、各自の戦闘経験や勝利を誇示するため、特定の武器や戦場の背景をともなって肖像画に描かれることが一般的です。たとえば、戦の英雄として知られる岳飛の肖像画では、彼が手にした矢を持ち、決然とした姿勢で描かれており、その勇敢さを強調しています。

また、肖像画に描かれるモチーフにも注目すべき点があります。例えば、龍や虎などの神話的な生物は、武将の強さや威厳を象徴する存在として用いられることが一般的です。これにより、武将が見事な戦績を収めたことに加え、その神聖な存在をも示す意図があるのです。

肖像画はまた、個々の武将の信念や道徳観を示すためのアートでもあります。正義感や忠義心を表すシンボルを取り入れることで、観る者に彼らの理想像を伝えることができます。これにより、武将はただの戦士ではなく、社会的なヒーローや精神的なリーダーとして位置づけられるわけです。

5. 日本における武将肖像画の影響

5.1 日本の武将肖像画との比較

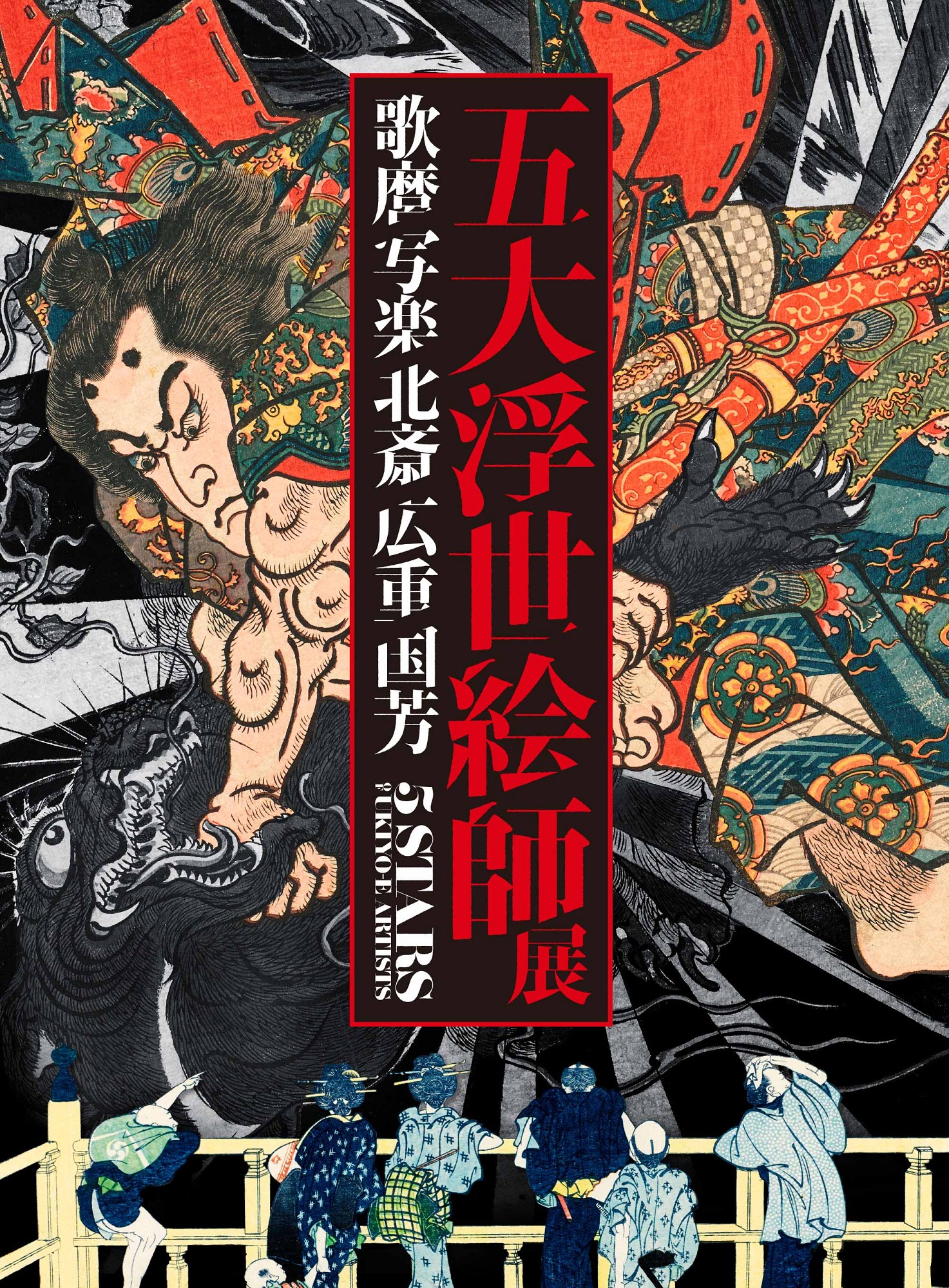

日本においても、武将の肖像画は非常に重要な美術の分野として存在していますが、そのスタイルや技法は中国と異なります。日本の武将肖像画は、主に浮世絵や屏風絵で表現されることが多く、特に江戸時代には多くの著名な武将の肖像が作成されました。これらの日本の肖像画は、平和な時代の中での武士たちの美しさや威厳を描くことに重点が置かれています。

日本の武将肖像画は、中国の伝統的な水墨画とは異なり、より色鮮やかで、装飾的な要素が強調されました。日本の画家たちは、衣装や武具の細かいディテールにこだわり、独自の美意識を持って表現しています。たとえば、葛飾北斎などの浮世絵師が描く武将の肖像画は、彼の技術や独特なスタイルを反映し、日本文化の中で重要な役割を果たしました。

また、日本の武将肖像画は、時には武士の精神や倫理観を伝えるための道具ともなりました。「道」を重んじる姿勢や勇気、自らの命をかけて君主を守る忠誠心といったテーマが描かれることが多く、観る者に深いメッセージを届けます。

5.2 文化交流の影響

中国と日本の武将肖像画には、長い歴史の中で互いに影響を与え合った部分がいくつか存在します。特に、平安時代から鎌倉時代にかけて、日本は中国から多くの文化や技術を取り入れており、その中には貴族や武将の肖像画技術も含まれていました。日本の画家たちは、中国のスタイルを参考にしつつ、独自の感性を加えながら新しい表現を生み出していきました。

たとえば、平安時代の日本においては、中国の影響を受けた工芸品や絵画が広まり、武将の肖像画もその流れの中で発展しました。武将の厳格さや威厳を表現するため、装飾的な要素を取り入れるなど、独自の解釈が加えられていったのです。

近代においても、文化交流は続いており、武将の肖像画における技法やスタイルが国を超えて受け継がれています。あるアーティストが日本の武将の肖像画を描く際、中国の技法を取り入れることもあります。これにより、両国の美術表現がさらに豊かさを増し、新たなスタイルが生まれていくのです。

5.3 現代アートへの影響

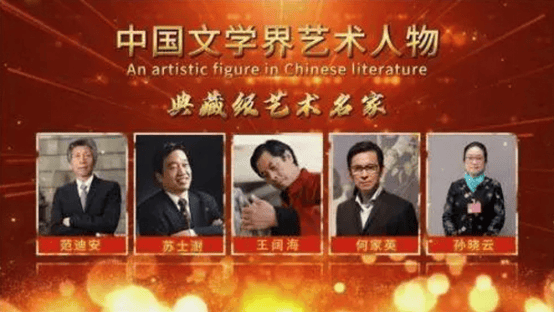

現代においても、武将の肖像画はアートとして重要な役割を果たしています。中国と日本を問わず、武将をテーマにした現代アートが数多く生まれ、若いアーティストたちによって新しい視点から再解釈されています。例えば、デジタルアートや現代的な彫刻においても、武士や武将の姿が取り上げられることが増えており、伝統と現代が融合した作品が生まれています。

このような作品は、若い世代に対する武将文化の認識を高める手助けともなっています。アートの表現を通じて、武将の精神や伝統的な価値観が新たな形で受け継がれていくことで、未来のアーティストたちにとって重要なインスピレーションとなるのです。

また、現代アートにおける武将の肖像画は、単なる戦士としてのイメージを超えた、複雑で多様な社会的背景を反映させる役割も果たしているといえます。歴史や文化を再考するきっかけとなり、新しい解釈が生まれることが期待されています。

6. まとめと今後の展望

6.1 武将肖像画の重要性再認識

武将の肖像画は、単なる人物画ではなく、歴史や文化、社会的背景を伝える重要なアート形式であることが再確認されました。過去から現在まで、アーティストたちは武将の姿を通じて、その時代の価値観や精神を表現してきました。これにより、武将たちの存在がどれほど重要であったかが際立ち、彼らが持つ独自のエネルギーや魅力が今日まで生き続けています。

また、武将肖像画は、視覚芸術における技法やスタイルの探求を示す一環でもあります。水墨画や油彩、さらには現代アートに至るまで、異なる技術や表現方法が生まれ続けることで、武将の肖像画は新たな形を獲得しているのです。

6.2 未来の研究課題

今後は、武将の肖像画に関する研究がさらに進められることが期待されます。特に、過去の作品と現代アートの接点に焦点を当て、新しい視点から武将文化を理解する試みが望まれます。また、地域によるスタイルの違いや、画家たちの個性がどのように作品に影響を与えたのか、さらなる研究が必要であると言えます。

さらに、武将の肖像画が新たなアートとしてどのように受け入れられ、変化していくのか、その動向を見守ることが重要です。デジタル技術の進歩によって、今後どのような表現が生まれるのか、期待が膨らむばかりです。

6.3 武将文化の継承と発展

最後に、武将文化の継承と発展が求められます。肖像画を通じて、武将たちの精神や価値観を理解し、次世代に伝えることが文化を守るうえで重要です。教育やアートイベントを通じて、若い世代に武将文化の魅力を伝えることが必要です。これによって、歴史的な遺産が今後も生き続け、豊かな文化を形成することが期待できるのです。

武将の肖像画は、過去の記憶を留めるだけでなく、未来に向かって新たな意味を与える役割を果たしています。この文化が新たな時代を迎える中で、私たち一人一人がその価値を理解し、継承していくことが求められるでしょう。