中国文化の魅力は、単に古代の詩や哲学だけでなく、武将や英雄たちの力強さや勇気にも深く根ざしています。武将の肖像は、これらの歴史的な人物の姿を通じて、彼らの生き様や時代背景を物語っています。そして、この武将の肖像が日本文化に与えた影響は非常に大きいと言えます。本記事では、武将の肖像がどのように形成され、それが日本の文化、芸術、文学にどのように影響を及ぼしてきたのかについて詳しく探っていきます。

1. 武将の肖像の歴史的背景

1.1. 中国における武将の重要性

中国の歴史において、武将は単なる軍事指導者に留まらず、国家の存続や人民の安全を守る重要な存在でした。特に三国時代の武将たち、例えば関羽や曹操、劉備などは、戦略家としての卓越した才能を持ち、人々から深く尊敬されました。彼らの勇敢さや義理堅さは、後の時代の文学や伝説の中で神格化され、中国文化の中での英雄像が形作られていく要因となったのです。

また、武将たちが地域を治め、民を守る姿は、歴史的な文献や絵画においても描かれました。特に、彼らの武勇伝や忠義心は後世に語り継がれ、武将の肖像が持つ象徴的な意味合いをさらに深めています。このように、中国の武将は歴史的にも文化的にも深い影響を及ぼしていると言えるでしょう。

1.2. 武将の肖像画の起源と発展

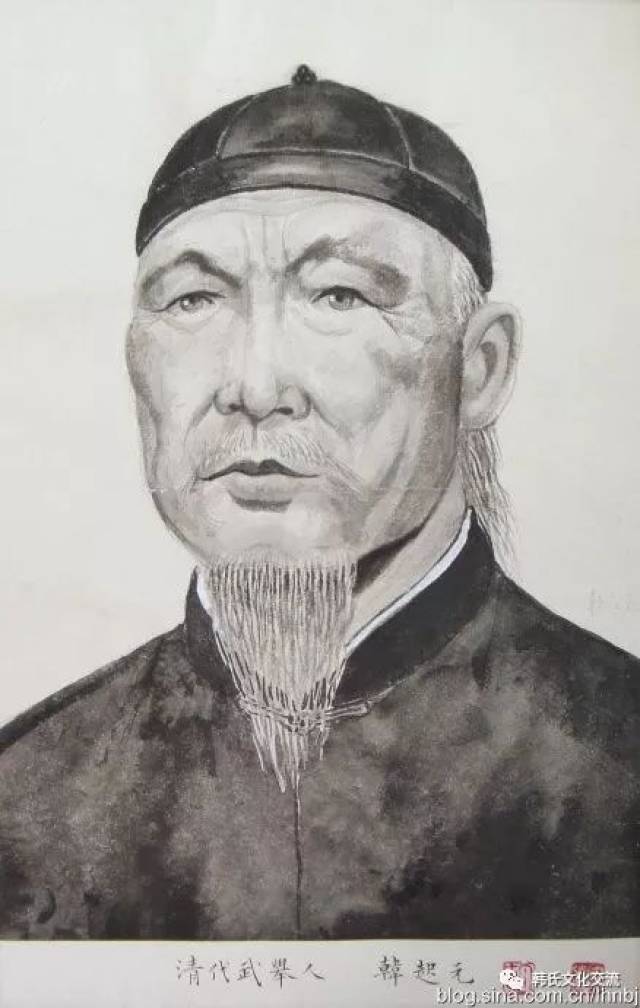

武将の肖像画は、古代から存在しており、特に唐代や宋代においてその表現が発展しました。最初は単なる記録のために描かれていた肖像画が、次第に装飾的な要素や象徴的な意義を持つようになりました。武将の能力や特質を強調するため、色彩や構図が工夫され、彼らの威厳やカリスマ性が視覚的に表現されるようになったのです。

例えば、関羽の肖像画では、彼の長い髭や青い顔料が重要な象徴として使われており、彼の武勇や忠義を視覚的に表現しています。また、肖像画は貴族や官僚だけでなく、一般の人々にも広まり、庶民の生活にも影響を及ぼすようになりました。このような背景から、武将の肖像画は単なる絵画作品を超えた、文化史的な意義を持つものとなっていきます。

1.3. 武将肖像の象徴的意味

武将の肖像には、多くの象徴的意味があります。彼らの姿は、単に戦士としての側面を表すだけではなく、勇気、忠義、知恵、義理など、様々な価値観を象徴しています。武将たちの肖像画は、そのキャラクターを具現化し、見る者に特定の感情や反応を呼び起こす力を持っています。

特に日本においても、武将の肖像は影響を及ぼし、例えば徳川家康や真田幸村など、日本史に名を刻んだ武将たちの肖像が持つ象徴的な意味は、彼らの生き様や業績を物語っています。彼らの肖像は、戦いや政治だけでなく、道徳的な教訓や理想の姿をも伝えています。こうした肖像がどのように文化や歴史的背景と結びついているのかを考えることは、我々が現在持つ文化的価値観を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。

2. 武将肖像と日本の伝承

2.1. 中国の武将顔料が日本に与えた影響

中国の武将の肖像画やその技法は、平安時代の日本に多大な影響を及ぼしました。当初、交易や文化交流を通じて運ばれた中国の武将の肖像画は、日本の画家たちに新しい視点をもたらし、彼らの作品に新しい風を吹き込んだのです。特に、顔料や色彩技法に関しては、中国の影響が色濃く残っており、これが日本の武将肖像画に独特のスタイルを与えました。

例えば、後の日本画家たちは、関羽や張飛などの有名な武将を描く際に、中国から持ち込まれた顔料を使用して、その存在感を強調しました。これにより、日本の武将肖像画もまた、より鮮やかで印象的なものになっていったのです。さらに、日本における武将の肖像には、本来の中国のものとは異なる日本的な解釈が加わり、独自の文化が形成されていきました。

2.2. 日本の武将の肖像とその変遷

日本における武将の肖像は、時代とともに変遷を遂げてきました。鎌倉時代から室町時代にかけて、武士たちの力が増す中、彼らの肖像画も盛んに描かれるようになりました。特に、戦国時代には大名たちが自らの威光を示すために肖像画を commissioned(依頼)することが一般的となり、これが武将の肖像制作の高まりにつながったのです。

また、江戸時代には、浮世絵の発展も武将肖像画に影響を与えました。例えば、歌舞伎の役者が演じる武将の姿を描いた浮世絵は、武将たちの個性や武勇を強調するだけでなく、一般庶民の間での人気を高める役割も果たしました。このように、日本の武将の肖像は、時代とともに変わりつつも、常に人々の心に留まる存在であり続けたのです。

2.3. 伝説と歴史における武将の役割

武将は日本の伝説や物語の中でも重要な役割を果たしてきました。特に、神話や民間伝承には、武将たちの勇敢な行動や忠義が色濃く反映されています。例えば、源義経や真田幸村といった歴史上の人物は、伝説的な存在となり、彼らの物語は後世の文学や演劇にも多くの影響を与えています。

これらの武将の物語は、単に戦の勝利や敗北を語るだけでなく、人間の崇高な価値観や道徳的教訓を伝える重要なメッセージを含んでいます。日本の文化財や文学作品には、こうした武将たちの肖像がしばしば登場し、彼らの姿を通じて我々は歴史を学び、感動を呼び起こされるのです。

3. 武将肖像と日本の美術

3.1. 絵画における武将肖像のスタイル

日本の絵画における武将肖像は、その多様なスタイルが特徴です。特に鎌倉時代や室町時代の肖像画は、写実的な表現とともに、精神性や武将の内面を強調することが求められました。こうした背景から、武将たちの肖像は、ただの平面画としてだけでなく、彼らの武勇や人格を象徴する重要な作品として位置付けられました。

具体的には、江戸時代の浮世絵では、武将たちが力強い姿や威厳をもって描かれることが一般的でした。浮世絵師たちは、色彩の使い方や構図に工夫を凝らし、武将の肖像をよりドラマティックに演出することで、観る者に深い印象を与えました。そのため、これらの作品は単なる肖像でなく、時代を反映した芸術作品として評価され、今なお多くの人々に愛されています。

3.2. 武将肖像と浮世絵の関係

浮世絵は、日本の文化において重要な役割を果たしてきた技法であり、武将の肖像もその一部として位置付けられます。武将の肖像が浮世絵として表現される際、彼らのパーソナリティや物語を視覚的に伝えることが重点となりました。特に、歌舞伎や相撲などの伝統芸能と深く結びついており、多くの浮世絵がその観客を魅了しました。

例えば、歌舞伎役者が演じる武将の姿を描いた作品は、武将の象徴的な要素を強調し、そのヒーロー像を際立たせます。浮世絵はまた、庶民層に武将の存在を広め、彼らの物語がより多くの人々に知れ渡るきっかけとなりました。このように、武将の肖像と浮世絵は切っても切り離せない関係にあり、相互に影響を与えながら文化を豊かにしてきたのです。

3.3. 武将肖像の現代アートへの影響

現代のアートシーンでも、武将の肖像が与える影響は少なくありません。多くのアーティストたちがこれらの肖像にインスパイアを受け、現代的な視点で再解釈する試みを行っています。特に、武将が持つ歴史的意味や文化的価値を、新しい表現方法で描くことが試みられています。

さらに、現代アートの分野では、武将の肖像をポップアートとして描くことも増えており、若い世代に影響を与えています。例えば、コラージュやデジタルアートといった手法を用いて、武将たちのイメージを新たに表現するアーティストが登場しています。このような動きは、武将の肖像が持つ文化的な意義を現代において再評価する重要な試みであり、未来の文化に対しても深い影響を与えることでしょう。

4. 武将の肖像と日本文化

4.1. 武将の肖像が影響を与えた文学作品

武将の肖像は、日本文学においても大きな影響を与えてきました。特に、戦国時代や江戸時代に書かれた歴史物語や小説では、武将たちの姿が描かれ、彼らの行動や決断が物語の中心軸となることが多くあります。例えば、司馬遼太郎の小説には、真田幸村や武田信玄といった有名な武将がその実像とともに描かれており、多くの読者に感動を与えています。

武将の肖像が文学に取り入れられることで、登場人物たちはより立体的に描かれ、読者はその人物に感情移入しやすくなります。また、彼らの行動や選択が道徳的な教訓として提示されることも多く、読者に対する影響力は計り知れません。このように、武将の肖像が文学的作品の中でどのように生かされているかを知ることは、日本文化の深い理解に繋がります。

4.2. 武将肖像と伝統芸能(歌舞伎、能)

武将の肖像は、伝統芸能である歌舞伎や能にも大きな影響を与えています。これらの舞台芸術では、武将たちの壮絶な物語や栄光が描かれ、そのドラマティックな表現に多くの観客が魅了されてきました。歌舞伎では、特に武士を題材にした作品が人気を博し、武将の迫力ある演技や衣装は一種のアイコンとして受け入れられました。

例えば、歌舞伎の「勧進帳」では、源義経の姿が描かれ、彼の悲劇的な運命が強調されています。このように、武将の肖像はただの技術的な再現を超え、観客に深い感情を呼び起こす重要な要素となっています。能でも、武士の精神や美学が重要なテーマとなり、武将たちの肖像は舞台に深い情緒を与えています。

4.3. 武将肖像の商業的利用とポップカルチャー

近年、武将の肖像が商業的に利用されるケースも増えています。特にお土産やアニメ、ゲームといったポップカルチャーにおいて、武将たちのキャラクターが登場し、多様な表現がなされています。これは、歴史を題材としたエンターテインメントが人々に人気を博し、武将の肖像が日常の中に溶け込んでいることを示しています。

例えば、戦国時代をテーマにしたゲームやアニメでは、歴史上の武将たちがキャラクター化され、多くのファンに愛されています。こうした商業化は、武将の肖像を新たな視点で捉え直すとともに、若い世代が歴史に興味を持つきっかけにもなっています。このように、歴史的な肖像が現代のカルチャーにどのように昇華されているのかを考察することは、文化の継承においても重要な課題と言えるでしょう。

5. まとめと今後の展望

5.1. 武将肖像の文化的意義

武将の肖像は、単なる絵画や文学作品に留まらず、その背後には深い文化的意義が存在します。彼らの肖像は、歴史的な人物を記憶するための手段だけでなく、我々に教訓を提供し、価値観を再考させる重要な役割を果たしています。武将たちの生き様や思想が、今後の世代においても生き続けることが期待されています。

5.2. 武将肖像が未来に与える影響

未来においても、武将の肖像は文化や芸術、エンターテインメントにおいて重要なテーマであり続けるでしょう。武将の魅力やそのストーリーは、様々な形で再解釈され、新しい作品として登場することが期待されます。特にデジタル技術の進化に伴い、バーチャルリアリティやインタラクティブメディアを通じて、武将の肖像が新しい形で人々に経験される可能性があります。

5.3. 武将肖像の保存と継承の重要性

武将の肖像を次世代に継承していくためには、その価値を再評価し、保存する努力が求められます。歴史的な作品は、ただの過去の遺物ではなく、現在の我々に多くの教訓を示してくれます。したがって、博物館や文化施設での展示、教育活動を通じて、武将の肖像の重要性が広まっていくことが必要です。

終わりに、武将の肖像は我々日本人にとって忘れがたい存在であり、歴史的かつ文化的な意味合いを持っていることを再確認できました。今後もその魅力を伝え、次の世代に受け継いでいくことが重要です。