漢字は、中国の古代文化から始まり、何千年もの間にわたって発展してきました。その過程で漢字は日本にも伝わり、独自の変化を遂げました。本稿では、漢字のフォントと表記の多様性に焦点を当て、漢字が持つ特徴、書体の変遷、地域ごとの表記ルールの違いなどを詳しく見ていきたいと思います。

1. 漢字の起源と発展

1.1 古代中国の文字体系

漢字は古代中国の文字体系の中で生まれました。最も古い漢字の形は「亀甲文字」と呼ばれる亀の甲羅や牛の骨に刻まれたもので、この時期の文字は主に祭祀や占いに使われていました。これに続いて、青銅器時代の「金文」や、戦国時代の「篆書」が登場し、漢字は徐々に形を整えていきました。

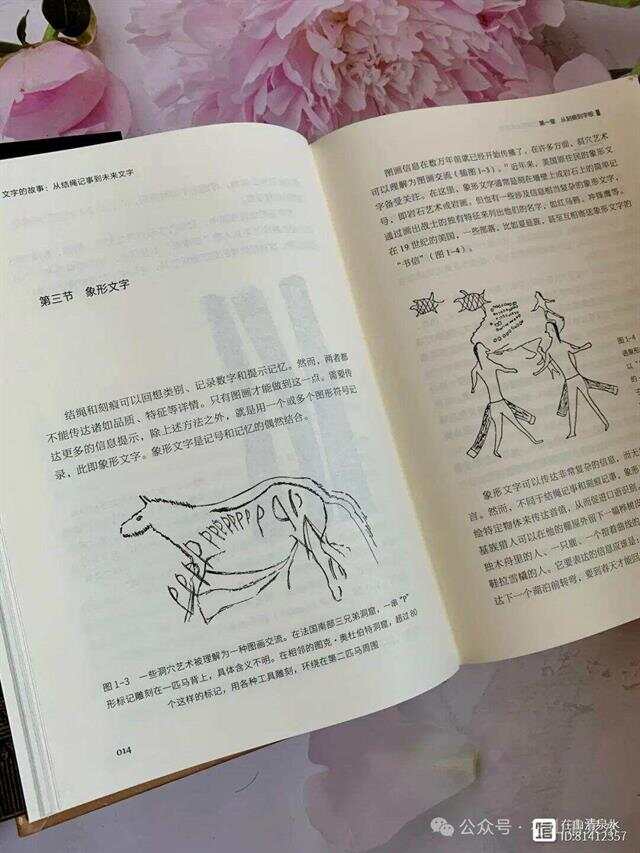

文字の発展には、社会の変遷や技術の進歩が大きく影響しています。たとえば、周朝時代には「象形文字」という、物の形を模した文字が多く使われました。これらは、文字を見るだけで何を表しているかが直感的にわかるものでした。しかし、時が経つにつれ、表現をより抽象的にするために、漢字は進化を遂げていきました。このように、漢字は時代背景や社会構造を反映しながら形を変えていったのです。

1.2 漢字の象形文字としての特徴

漢字はその起源から「象形文字」としての特徴を持っています。一部の漢字は、その形が描かれた物体を直接表現しています。たとえば、「山」(山)という字は、実際の山の形に似ています。また、「水」(水)の場合も、流れ落ちる水の様子が感じられます。この象形文字の特徴は、漢字が視覚的に非常に理解しやすいという利点を持っています。

また、漢字は単なる形だけでなく、意味を持つことが特徴的です。ある漢字が持つ意味は、文化や歴史が反映されています。「心」(心)という文字は、人間の感情や思考を象徴しています。このように、漢字が持つ形と意味の結びつきは、他の文字体系との大きな違いです。漢字を通じて、人々は文化や哲学を表現し、伝えてきました。

1.3 漢字の発展過程

漢字の発展過程は、社会や文化の変遷と密接に関連しています。漢字が使われる地域によって、発音や意味が異なることもあるため、その過程は非常に多様です。例えば、中国の漢字が日本に伝わった時、読み方や意味に独自の変堕が生まれました。

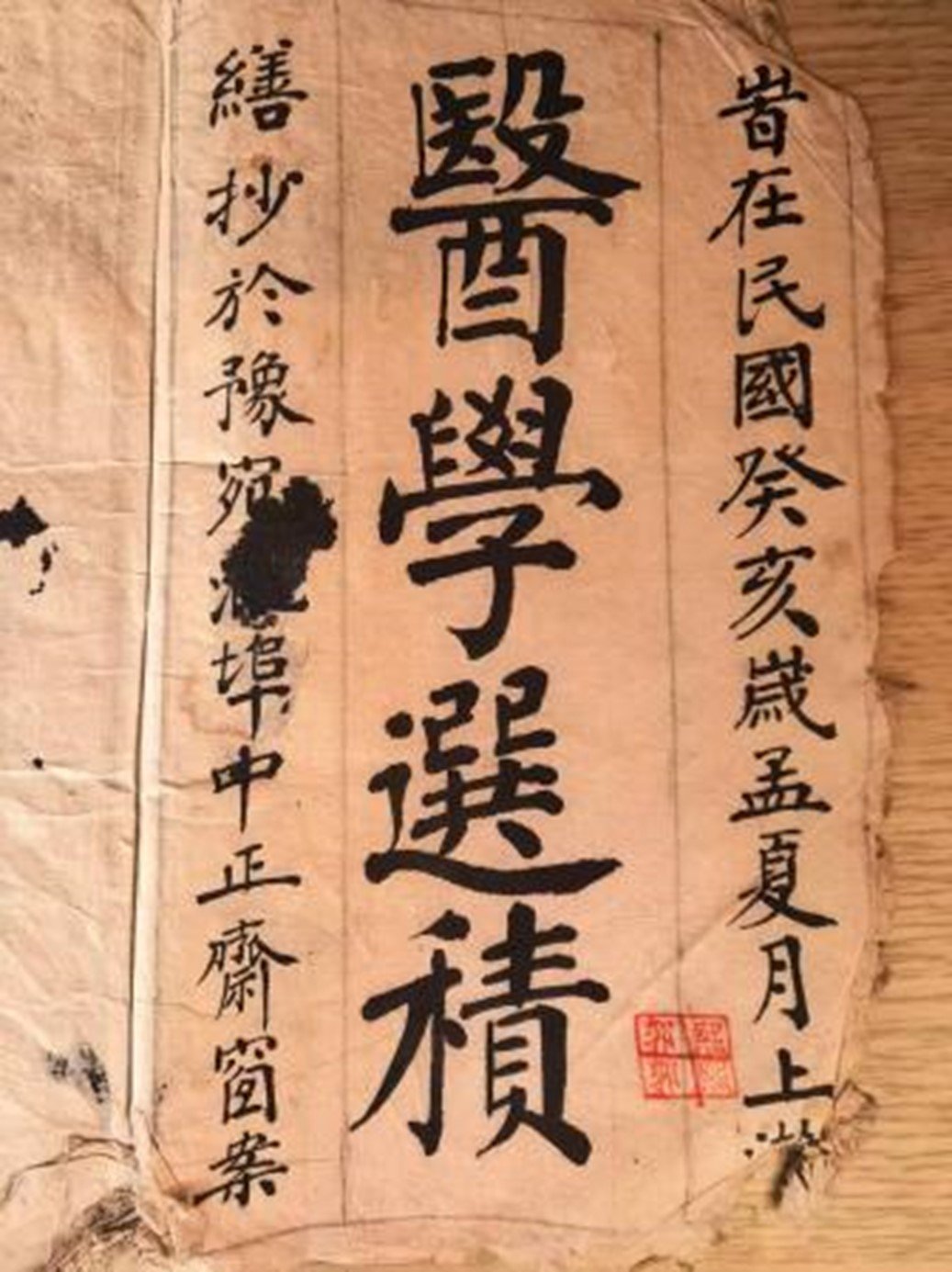

特に、漢字の簡略化や新しい字形の創造は、時代のニーズに応じて行われました。例えば、清朝の時代に導入された「簡化字」は、日常生活をより便利にする目的で生まれました。このように、漢字は絶えず変化し続けていることが、その魅力でもあり、学ぶ価値を高めています。

2. 漢字と日本語の関係

2.1 漢字の伝来と日本での受容

漢字は古代に中国から日本に伝わってきました。奈良時代(710-794年ごろ)には、多くの漢字が日本に紹介され、特に仏教を通じてその影響が強まりました。この時期に、高度な文化が中国から直接流入したことで、日本語は言語的に大きく影響を受けました。

日本における漢字の受容は、単に言葉を借りる行為ではなく、日本独自の文脈で再解釈され、融合されていきました。たとえば、漢字の音の読み方(音読み)や、意味をもとにした独自の語(訓読み)も生まれました。このような漢字の利用方法は、日本語の特性を形成する大きな要素となったのです。

2.2 漢字と平仮名、片仮名の関係

漢字と平仮名、片仮名の関係も重要です。平仮名と片仮名は、漢字の読み方や文法を補完するために作られました。平仮名は、主に助詞や接続詞、動詞の活用形に用いられ、文章に柔軟性を与えます。一方で、片仮名は外来語や強調したい部分に使われることが多いです。

例えば、現代の日本語では、「食べる」という動詞は「たべる」と平仮名で書かれ、漢字で「食べる」と書くこともあります。このように、漢字と仮名の混じり合った文は、日本語の芸術性や表現の豊かさを実現しています。漢字が持つ直感的な意味と、仮名の流麗な書き味が組み合わさることで、日本語はより複雑で魅力的な言語になっているのです。

2.3 現代日本語における漢字の役割

現代の日本語における漢字の役割は、特に多岐にわたります。一つは、言葉の意味をより明確にする役割です。たとえば、「見る」という動詞はそのままの形では複数の意味を持つかもしれませんが、「観る」「視る」と漢字を使うことで、その具体的な意味が際立ちます。

また、漢字は文章に重みや形式感を与える要素ともなります。論文やビジネス文書では、漢字の使用が一般的であり、より正式な雰囲気を演出します。一方、カジュアルな会話や若者向けのメディアでは、漢字よりも平仮名が増える傾向があります。このように、漢字の選択は意図されるトーンや対象となる読者によって変わるため、その使い方には注意が必要です。

3. 漢字のフォントと表記の多様性

3.1 漢字フォントの種類と特徴

漢字に使用されるフォントには、さまざまな種類があります。代表的なものとして、明朝体やゴシック体、楷書、行書などが挙げられます。明朝体は、縦の線が太く、横の線が細く、全体的に繊細で洗練された印象を与えます。この書体は、新聞や書籍の印刷に広く使用されています。

一方、ゴシック体は、全ての線が均一な太さを持つため視認性が高く、主に広告やポスターに使用されることが多いです。楷書や行書は、より手書きの要素が強く、フォーマルな場面や芸術作品において使われることが多々あります。それぞれのフォントは、使用する場面や目的に応じて選ばれ、視覚的なメッセージを伝える役割を果たします。

3.2 書体の変遷とデジタル表現

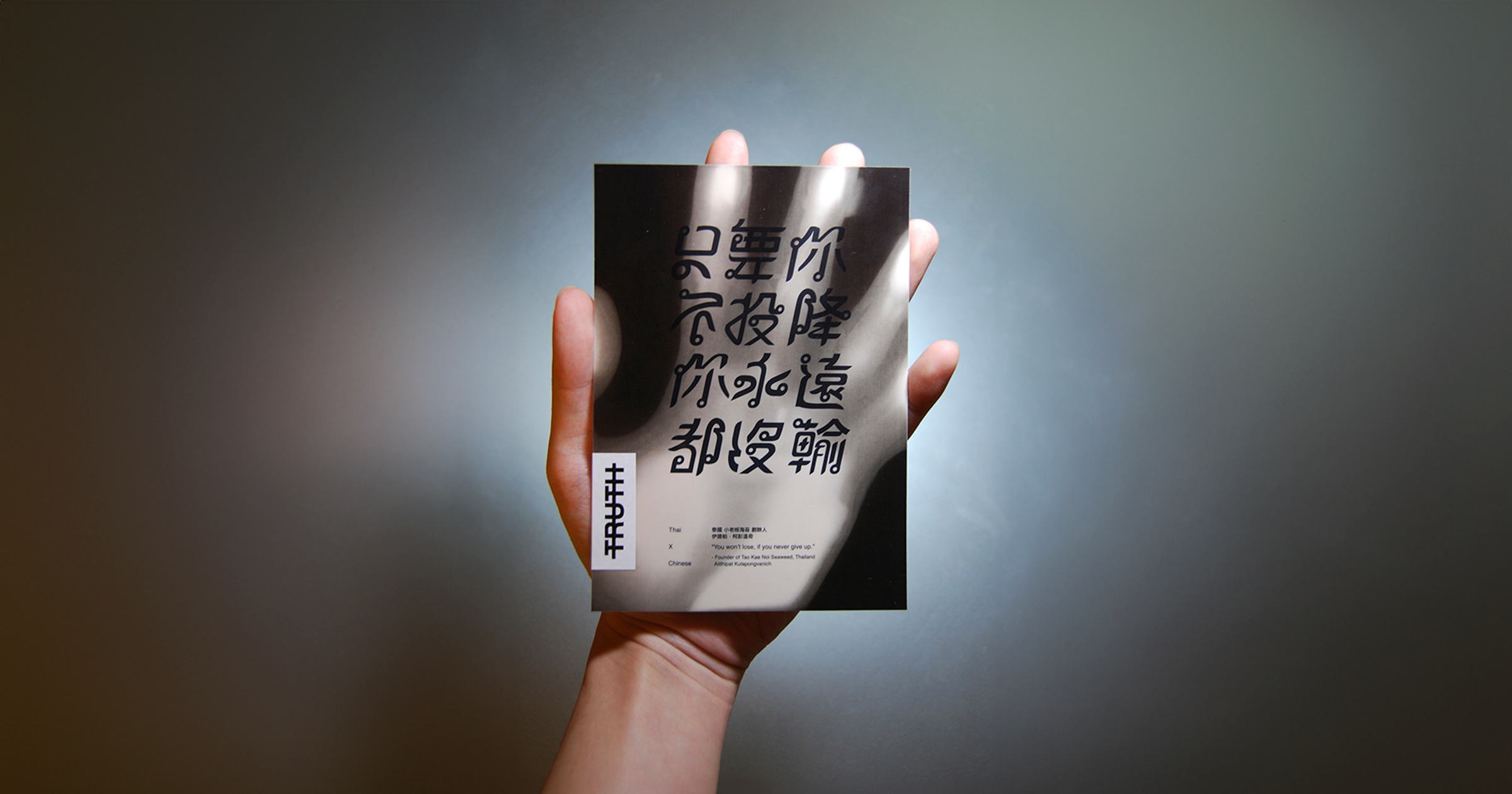

書体は時代とともに変遷を遂げてきました。特にデジタル時代に突入してからは、様々な書体がコンピュータやスマートフォンで利用可能になり、漢字の表現はさらに多様化しました。このデジタル化の流れは、デザインの自由度を高め、個々の表現が可能になったことを意味します。

たとえば、さまざまなデザインソフトウェアを使って、オリジナルの漢字フォントを作成することも容易になりました。アーティストたちは、漢字を用いたグラフィックデザインやアート作品を通じて、新しい文化的表現を生み出しています。このようなデジタル表現は、伝統的な漢字の形を再interpretしたり、新たな解釈を加えたりすることで、非常に多面的なアプローチを実現しています。

3.3 漢字の表記ルールの地域差

漢字の表記には地域差が大きく、特に日本と中国では多くの違いがあります。例えば、中国では「标准汉字」が用いられ、一方日本では「常用漢字」が定義されています。これにより、同じ漢字でも意味や発音が異なることがしばしばあります。

さらに、日本国内でも地域によって漢字の使用が異なる場合があります。例えば、沖縄や奄美大島では、土着の言葉に基づいた漢字が用いられることがあります。この地域差は、地元の文化や歴史を反映しているため、漢字の理解を深める上で非常に興味深い要素です。漢字を学ぶ際には、こうした地域性や文化的背景を考慮することが重要です。

4. 漢字の文化的意義

4.1 漢字と中国文化

漢字は単なる文字の集合体ではなく、深い文化的意義を持っています。中国の文学や哲学、芸術、音楽など、様々な文化的側面において漢字は重要な役割を果たしてきました。古典文学では、漢字の美しさが言葉の表現力を高め、読者に強い印象を残します。

例えば、詩の構成や表現において、漢字の選択はその作品の趣を決定づけます。古代の詩人たちは、漢字の持つ象徴的な意味を駆使して、深い情緒を表現しました。このような文化的背景が、漢字に対する理解をより豊かにしているのです。

4.2 漢字が体現する哲学の概念

漢字には、哲学的な概念も多く含まれています。例えば、「道」という文字は、物事の本質や進むべき道を示す深い意義を持つと言われています。このように、漢字は単なるコミュニケーションの手段を超え、思想の表現でもあります。

また、漢字による言葉の使い方は、思考のあり方にも影響を与えていると言われています。たとえば、言葉の背後にある文化や哲学が、日常的なコミュニケーションに反映されているのです。このような現象は、漢字を学ぶことでより深く理解することができます。

4.3 漢字とアートの関係

漢字はアートの世界においても重要な役割を果たしています。書道やカリグラフィーのようなアート形式では、漢字の美しさが強調され、個々の表現力が光ります。書道は漢字を書き表現する芸術であり、運筆の感覚やリズム、墨の濃淡が作品の個性を生み出します。

また、現代アートにおいても、漢字は創作のテーマやモチーフとして取り入れられています。アーティストたちは、漢字の形や意味を使って、新たな視覚的アイディアを探求しています。これにより、漢字はさまざまな文化的背景や表現を組み合わせた新しいアートの一部となっているのです。

5. 漢字の学習と教育

5.1 漢字教育の歴史と現状

日本における漢字教育の歴史は古く、明治時代以降、教育制度において重要なカリキュラムの一部とされました。初めは漢字の書き取りや読み方を重視し、その後、文法や語彙の学習へと進化しました。現在では、小学校から中学校にかけて、漢字は特に重視され、定期的にテストが行われるなど、教育の中心的な要素となっています。

しかし、漢字学習には困難も伴います。多くの漢字には異なる読み方があり、さらにその意味もコンテクストによって変わるため、学習者にとっては難解な部分です。そのため、教師や教育機関は、多様な教え方を模索しており、アプローチが進化してきました。

5.2 学習方法の多様性と効率性

最近では、漢字の学習方法も多様化しています。従来の暗記法だけでなく、ゲームやビジュアルツールを用いたインタラクティブなアプローチが取り入れられています。アプリやオンラインプラットフォームを使って学べる環境が整っているため、多くの学習者が楽しく効果的に漢字を覚えることができます。

例えば、アプリを使った漢字練習では、フラッシュカードやクイズ形式の課題が豊富で、学習者自身のペースで進められます。これはモチベーションを高め、自然と漢字に親しむ環境を作り出すことができます。こうした効率的な学習方法は、特に忙しい現代人にとって非常に助かります。

5.3 漢字学習の未来展望

今後の漢字学習は、技術の進化によってさらに進化することが予想されます。特にAIやVR技術を活用した学習プログラムが登場することで、臨場感のある体験が可能になるでしょう。例えば、VR空間の中で漢字を実際に書いたり、使用するコンテキストを体験したりすることができれば、理解が深まると考えられます。

さらに、国際的な視点からも漢字教育の重要性が増すでしょう。グローバル化が進む現代社会では、他国の文化や言語への理解が求められ、漢字はその架け橋となる可能性があります。外国語としての漢字教育が進むことで、多くの人々が漢字を通じて中国や日本の文化への理解を深めることでしょう。

終わりに

漢字はその起源から始まり、発展を遂げ、文化的意義を持つ文字です。また、日本語の中で独自の役割を果たし、さまざまな形で表現され続けています。漢字のフォントや表記の多様性も、その魅力の一部であり、学ぶことで新たな発見があることがわかりました。今後も漢字は文化が進化する中で、我々にとって重要な存在であり続けるでしょう。漢字について興味を持ち、学び続けることは、私たち自身が文化の受け継ぎ手として大いに意味のあることだと考えます。