漢字は中国文化の中で非常に重要な要素であり、今日でも日本を含む多くの国々で広く使用されています。その起源や発展、そして現代の入試問題の傾向について知ることは、漢字を学ぶ上で非常に価値があります。この記事では、特に漢字の偏旁や類義語に焦点を当てて、その入試問題とその背景、さらに具体的な問題例について詳しく考察していきます。

漢字の歴史的背景

漢字の誕生

漢字は紀元前3000年頃にそのルーツを辿ることができ、中国の古代社会において初めて使用されました。最初は象形文字として、物の形を模して作られました。例えば、「山」という漢字は実際に山の形を描いたものが起源です。このように、漢字は視覚的な要素を含んでいて、言葉と形が一体となって表現されています。

歴史の中で、漢字は時代とともに進化し、表意文字としての性質を強めていきました。古代の碑文や甲骨文字には、神意を表すための多くの象形文字が使われていました。これが後の漢字の進化に大きな影響を与えています。また、漢字が持つ歴史的背景を理解することで、その文化や思想も少しずつ見えてきます。

古代中国の文字体系

古代中国では、漢字は単なる文字以上のものであり、社会や政治のシステムと密接に関連していました。文字を使うことで情報を記録し、その伝達を行いました。特に、王族や貴族が使う公式な文書には、漢字が用いられ、政治や宗教的なメッセージが記されていました。

このような歴史的背景を考えると、漢字が果たしてきた役割は非常に重要であったことがわかります。古代の中国においては、漢字が社会の基盤を支える手段となっていたのです。これが有名な「書を持ちて政を治む」という言葉に繋がります。文字を大切にし、正しく使うことで社会全体の調和を図ろうとした考えが、今もなお引き継がれています。

漢字の進化と変遷

漢字は時代とともにさまざまな変遷を経てきました。秦の時代には、文字の標準化が進み、隷書と呼ばれる文字が誕生しました。これにより、漢字が書きやすくなり、多くの人々が利用するようになったのです。さらに、漢字の形や書き方は、時代によって異なる地域や文化によっても影響を受け、それぞれのバリエーションが生まれました。

明代や清代にかけては、漢字がさまざまな発展を遂げ、書道などの芸術にまで昇華しました。書道は個々の表現力を反映するものであり、その美しさは多くの人々に愛されました。漢字自体が一つの芸術であることが、その文化的価値をさらに高めています。このような多様な進化をもとに、現代における漢字の使用方法が形成されています。

漢字の構成要素

偏旁と部首の役割

漢字はその構成要素によって意味や発音が異なるため、理解するためには偏旁や部首を知ることが重要です。偏旁というのは、漢字の一部であり、その漢字の意味や関連性を示します。例えば、「水」部の漢字は多くが水に関連する意味を持っており、「海」や「湖」などがその例です。部首は分類をするための手段であり、特定のテーマに基づいて漢字をグループ化します。

部首は、漢字を学ぶ上での目安として非常に有効です。100以上の部首が存在し、それぞれが漢字の意味を理解する手助けとなっています。例えば、土部のつく漢字は地面や土地に関連していることが多く、「地」や「場」といった漢字がその一例です。このように偏旁や部首の理解は、漢字を効果的に学ぶための基盤を築いてくれます。

漢字の音と意義

漢字の音と意義もまた、漢字を理解する上で重要な要素です。漢字には音読みと訓読みが存在し、それぞれ異なる場面で用いられます。音読みは中国語の音から来ており、訓読みは日本語の読み方です。例えば、「行」の音読みは「コウ」、訓読みは「いく」となります。この使い分けを知ることで、漢字が持つ多様な意味や用法に気づくことができます。

さらに、ある漢字が持つ複数の意味を理解することも重要です。同じ漢字でも文脈によって異なる解釈ができることが多いです。例えば、「行」は「進む」「行為」など、多様な意味を持ち、文脈に合わせて使われます。このように、漢字の奥深い側面を理解することで、コミュニケーションの幅も広がります。

漢字の組み合わせの法則

漢字はそれ自体が意味を持っていますが、他の漢字と組み合わせることで新たな意味を生み出します。この組み合わせ方には一定の法則があり、特に合成漢字と呼ばれる形式がよく使われます。例えば、「自」と「動」を組み合わせて「自動」となり、「自ら動く」という意味を表します。このように、漢字の組み合わせによって新たな概念を作り出すことが可能となります。

組み合わせによって生じる意味の変化は、専門的な分野で特に重要です。例えば、経済用語や法律用語など、特定の分野で用いられる漢字はその背景に特有の意味を持っています。このため、専門用語を理解する際には、構成要素となる漢字の組み合わせを知っておくことが不可欠です。

漢字の入試問題とその傾向

入試における漢字の重要性

日本における漢字は、入試問題においても非常に重要な位置を占めています。特に中学や高校の入試では、漢字の読み書きが求められ、そのスキルが合否に直接影響します。漢字は、日本語教育の一環としても位置づけられており、正確な漢字を使用することは、コミュニケーションを円滑にする上で重要です。

近年、漢字の問題は単なる読み書きの確認から、文脈を考慮した応用問題に進化しています。これにより、学生は単に漢字を覚えるだけでなく、実際の使用条件において漢字を正しく使う能力を求められます。この変化は、教育現場における漢字教育の質を向上させるきっかけとなっています。

過去の入試問題分析

過去の入試問題を分析してみると、特定の漢字の頻出度や出題形式の傾向が見えてきます。例えば、特定の年において「漢字の読み」や「書き取り」が重点的に出題されることが多くありました。これらの問題は、学生にとっても頻繁に出現するものであるため、対策が必要になります。

また、漢字の意味や使い方を問う問題も増加傾向にあります。これは、単なる暗記ではなく、実際の言語運用能力を確認することを目的としているためです。過去の傾向を元にした十分な準備が、成功をつかむためには不可欠です。このような分析結果は、受験生にとっての貴重な参考資料となります。

現在の傾向と対策

現在の入試における漢字問題は、単純な読み書きに留まらず、文脈を考慮した文章問題が増えています。このため、受験生は漢字を単独で覚えるだけでは不十分であり、実際の文章の中でどのように使用されるかを理解する必要があります。具体的には、漢字を含む文章を作成する練習や、漢字が用いられる文章を読む力を養うことが求められています。

また、入試対策として、様々な教材や問題集が提供されています。これらの教材には、特に頻出の漢字や傾向を分析した問題が多く含まれており、それに取り組むことで効率的な学習が可能です。さらには、過去問題の演習も重要であり、実際の試験形式に慣れることが、試験時のドキドキを軽減するカギとなります。

漢字の偏旁と類義語に関する入試問題

偏旁に関連する問題の種類

漢字の入試問題の中には、特に偏旁に関連した問題が多数存在します。このような問題は、特定の部首を持つ漢字を読み取ることや、同じ部首を持つ他の漢字を挙げることが求められます。例えば、「氵」という偏旁を含む漢字は「河」や「湖」、「洋」などが挙げられます。このような問題を解くことで、偏旁の役割や意味を深く理解することが可能です。

また、偏旁によってその漢字が示す意味に関連性があるため、偏旁を中心に考えることで、漢字の覚え方が効率的になります。たとえば、「火」部の漢字は「焼く」や「炎」という意味を持つものが多く、このようにテーマを持って学ぶことが漢字の習得を容易にする方法の一つです。これは、受験生にとって実用的な学びとなるでしょう。

類義語の使い方と理解

類義語に関する入試問題も非常に重要です。類義語とは、意味が似ているが、用法や目的の異なる単語のことを指します。例えば、「嬉しい」と「楽しい」は共にポジティブな感情を表しますが、それぞれ使う場面やニュアンスが異なります。このような問題を解くことで、言葉の使い方や言い回しの豊かさを理解することができます。

実際の入試問題においては、文中の漢字を使いながら、その類義語に関する選択肢が提示されることがよくあります。例えば、「愉快」を「楽しい」と置き換えた場合における文脈の変化について考える問題が増えています。このように、漢字の多様な使用法を理解することが、試験時の実践力を高めるために非常に効果的です。

入試問題の具体例

具体的な入試問題としては、「次の文に最もふさわしい漢字を選びなさい」という形式の問題が挙げられます。例えば、「彼は新しいプロジェクトに___している」という文に対して、適切な漢字を選ぶ問題です。選択肢には「参加」、「参画」、「協力」などの類義語が用意されており、それぞれの意味の違いを考慮する必要があります。

また、他の問題には「次の中から、偏旁が同じ漢字を選びなさい」といった形式もあります。この場合、例えば「水」部の問題に対して、選択肢には「河」、「泉」、「流」などが提示され、その中から正しい漢字を見つける形です。これにより、偏旁の理解が深まり、視覚的に漢字を記憶する助けとなるでしょう。

漢字の教育と未来

日本における漢字教育の現状

日本における漢字教育は、学校教育の中で重要視されています。小学校から高校にかけて、漢字は各教科で頻繁に使用されるため、学生たちは早い段階から漢字に慣れ親しむことになります。特に、小学校では、学年ごとに定められた漢字を段階的に学ぶカリキュラムが組まれています。

このような漢字教育の取り組みは、学生にとって非常に有用です。漢字を通じて日本語そのものを深く理解し、読み書きの能力を培うことができます。また、漢字教育を通じて日本文化を学ぶ機会にもなるため、その意義は非常に大きいと言えます。しかし、漢字の難しさが影響し、漢字を覚えることに苦労する学生も少なくありません。

漢字学習の方法と工夫

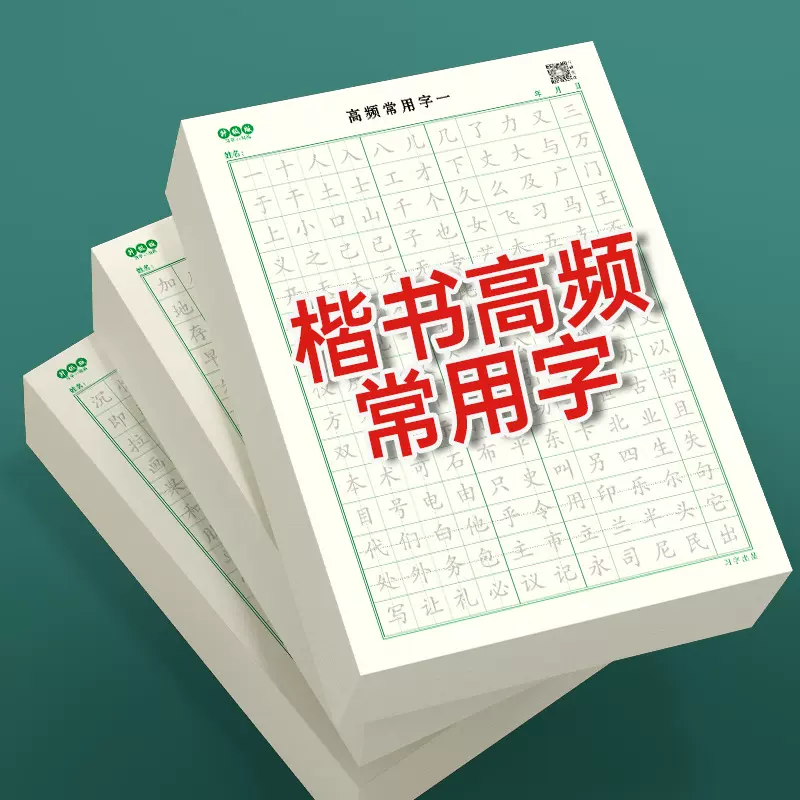

漢字を効率よく学ぶには、さまざまな工夫が求められます。一つは、視覚的に覚えるためのツールを活用することです。フラッシュカードや漢字クイズ、アプリを使うことで、楽しく効果的に学ぶことができます。また、書くことも重要な要素であり、実際に手を動かしながら覚えることで記憶に定着しやすくなります。

さらに、文脈の中で漢字を学ぶことも非常に効果的です。物語やエッセイを読みながら漢字を学ぶことで、実際の用法を理解することができます。これにより、単なる暗記ではなく、実際のコミュニケーションに役立つ漢字力を養うことができるのです。教師や保護者も、このような学びの方法をサポートすることが大切です。

漢字の未来と文化的意義

漢字はただの文字ではなく、文化や歴史が詰まった深い意味を持つものです。未来においても、漢字はさまざまな形で使われ続けるでしょう。デジタル化が進む中でも、漢字の美しさやその文化的価値は失われることなく、教育の中で重視され続けることが期待されます。

また、国際的にも漢字の重要性は高まっています。日本語を学ぶ外国の学生たちにとっても、漢字の習得は大きな課題であり、その学びを通じて日本文化に触れることができます。これからの時代、漢字は国際的なコミュニケーションの一翼を担う存在となるでしょう。そのため、漢字教育の充実は今後ますます重要なテーマとなるでしょう。

終わりに、漢字は日本文化の根幹を成すものであり、その教育は学生たちに多くの可能性をもたらします。未来の世代が漢字を通じて多様な文化を理解し、コミュニケーションを深めていくことが期待されます。私たち一人ひとりが漢字の美しさとその背後にある文化を大切にし、次世代に引き継ぐ使命があります。