孫子の兵法は古代中国の戦略思想の中で最も有名なものであり、今なお多くのビジネスリーダーや軍人に影響を与えています。この文章では、特に「結束力」と「士気」という2つの要素に注目し、孫子の兵法が求める組織の力について深掘りしていきます。結束力と士気は、個々のスキルや戦術と同じくらい、成功に不可欠な要素であることを理解することで、私たちはより効果的なチームを作り上げる手助けができるでしょう。

1. 孫子の兵法の概要

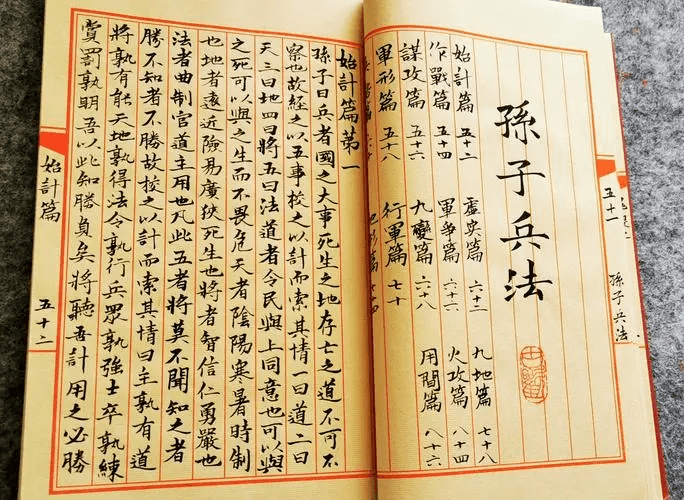

1.1 孫子の背景とその影響

孫子(Sun Tzu)は約2500年前に活躍した中国の戦略家で、彼の本「孫子の兵法」は戦争だけでなく、ビジネスや政治、スポーツなど、多様な分野に応用される思想が詰まっています。生まれは不明ですが、彼は戦の専門家として広く知られるようになり、各国の指導者に影響を与えた伝説的な人物です。孫子の戦略はシンプルでありながら、深い洞察を持っているため、時代を超えて研究され、実践されています。

孫子の兵法は、彼の時代における戦争の実際の経験に基づいていますが、その教えは戦略的思考を促すものとしても知られています。彼が提唱した戦術は、敵を欺くことや、状況を見極めることが中心となっており、それらはビジネスシーンでも多くの人に応用されています。特に、例えば市場の動向を分析し、自社の強みを活かす戦略を立てる際など、多彩なシチュエーションで役立ちます。

1.2 兵法の基本的な概念

「孫子の兵法」は、主に戦争の勝利を得るための原則を示すもので、敵と己の強みや弱みを理解することに重点を置いています。特に、自分たちの結束力や士気を高めることも重要な要素とされています。結束があることで、戦闘において個々が協力し合い、一致団結することができるため、結果的に戦力が増強されるのです。

また、孫子は「攻撃は最良の防御」とも言っています。この考え方は、組織の戦略を立てる上でも非常に有効です。相手の動きやその背後にある意図を理解することで、自らの行動を計画し、必要な反応を素早く行うことができるからです。このように、柔軟性を持って状況に対応することが、組織の強みであると孫子は教えています。

1.3 営業戦略における孫子の重要性

現代のビジネスにおいて、孫子の兵法の教えは特に売上向上や市場競争の戦略において大きな役割を果たします。たとえば、競争相手の動向を綿密に分析し、どのタイミングで新商品を投入するかを決定する際に、孫子の理念が生きてきます。競合他社の弱点を見抜き、それを突く戦略を描くことで、結果的に自社の優位性を確保することができるのです。

また、組織内部の結束力や士気を高めるためには、ビジョンや目標を共有することが重要です。孫子が説いたように、兵士たちが共通の目的を持つことで、彼らの行動が一つにまとまり、成果を上げることができます。このように、戦略の中でも人の力を最大限に引き出すために、結束力や士気が欠かせない要素となります。

2. 結束力の意義

2.1 結束力とは何か

結束力とは、組織やチームメンバーが一つに結びついており、共通の目標に向けて協力し合う力のことを指します。メンバーが互いを信頼し、共感し、支え合うことで形成される結束力は、個々のスキルや知識の集まりを超えて、組織全体のパフォーマンスを向上させるための基盤となります。

例えば、ある企業が新商品の開発を進める際、各部門のスタッフがそれぞれの役割を果たしながらも、互いに情報を共有し、意見を交わすことで、結束したチームを形成します。この場合、各メンバーが自分の専門性を生かしつつ、他のメンバーと連携していくことで、より良い成果を生むことができるのです。

2.2 組織における結束力の役割

結束力は、危機に直面した際にも特に重要となります。企業が市場の変化や不況に直面した時、結束したチームが共に協力して問題解決にあたることで、企業全体の強さを発揮します。孫子の兵法は、「敵を知り己を知れば百戦あやうからず」と教えており、組織内の結束力が内部の情報共有を促進することも、戦略的に重要です。

成功した企業の多くは、結束力を高める取り組みを行っています。例えば、定期的なチームビルディングや社内イベントを通じて、メンバー間の絆を深める活動を行い、一体感を持つことを目指します。その結果、組織全体の協力体制が強化され、業績も向上するという好循環が生まれるのです。

2.3 企業や軍隊における成功事例

具体的な成功事例として、ある日本の大手製造企業を挙げてみましょう。この企業では、全社員参加のリーダーシップ研修を実施し、各部門間の結束を強化しました。チームビルディングの活動を通じて、メンバー同士が信頼関係を築き、情報共有の重要性を再認識することができました。その結果、プロジェクトの成功率が大幅に向上し、売上も驚異的に伸びました。

また、軍隊においても結束力は欠かせない要素です。特に特殊部隊の訓練は、メンバー間の信頼と協力を強化するためのプログラムが組まれており、緊急事態でも動じない結束力を培うことに重点が置かれています。このような結束力は、実際のミッションにおいても成果を上げるための鍵となります。

3. 士気の重要性

3.1 士気の定義と要素

士気とは、組織のメンバーがどれだけやる気を持ち、目標に対して熱意を持って取り組むかを示す指標です。高い士気は、個々の生産性を向上させ、組織全体の成功に寄与します。士気は、環境、報酬、リーダーシップといった要素に影響され、さまざまな要因によって変動します。

例えば、職場環境が快適で、業務の意義が明確に示されている場合、社員の士気は自然と向上します。逆に、社内が不透明で不安を抱かせるような雰囲気であれば、士気の低下を招くことになります。このため、組織のリーダーには、士気を高めるための施策を意識的に行うことが求められます。

3.2 士気が組織に与える影響

士気は、組織の成果に直接的な影響を及ぼす要因です。高い士気を持つ組織では、生産性が向上し、社員のエンゲージメントも高くなります。これは、士気が高いと組織全体が一体となり、目標に向かって進む意欲を高めるからです。

一方で、士気が低下すると、業務の効率が悪化し、社員の離職率も上がる可能性があります。このため、企業は士気を高める取り組みを継続的に行い、メンバーの満足度を向上させる必要があります。例えば、評価制度やインセンティブ制度を導入することで、成果を上げたメンバーを讃えることが士気を高める一助となります。

3.3 士気向上のための戦略

士気を高めるためには、さまざまな戦略があります。最も基本的なものの一つは、適切なフィードバックを行うことです。良い仕事をした場合には褒め、改善点については具体的に指摘することで、社員のモチベーションを維持することができます。また、定期的な1対1の面談を行うことで、個々のキャリアパスについても話し合う機会を設けると良いでしょう。

さらに、社内イベントやチームビルディング活動も、士気向上には有効です。特に、リーダーが先頭に立って参加することで、メンバー全体の士気が高まり、一体感が生まれやすくなります。例えば、年に一度の社員旅行を企画したり、ボランティア活動に参加することで、社員間の結束を強化しつつ士気を向上させることが可能です。

4. 孫子の教えと現代組織

4.1 敵を知り己を知る

孫子が述べた「敵を知り己を知れば百戦あやうからず」という教えは、単に戦争に限ったものではなく、現代のビジネスシーンでも広く応用されています。競争相手の特性や市場の動向を理解することは、戦略を立てる上で不可欠です。自社の強みはもちろん、弱みも把握し、戦略的に活用していく必要があります。

組織内でも、メンバーの得意分野やスキルを理解し、適材適所の配置を行うことが重要です。これにより、各メンバーが自らの能力を最大限に発揮できる環境を整えることが、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。チームメンバーが自分の役割を理解することで、協力関係が生まれ、一致団結して目標達成に向かう姿勢が強まります。

4.2 情報の重要性と意思決定

情報の透明性と迅速な意思決定は、組織の成功に不可欠です。孫子が教えたように、情報をとるための手段や戦略を持ち、必要な時に迅速に意思決定を行うことが求められます。例えば、競争環境が変わった際には、即座にマーケティング戦略を見直す必要があります。

情報の共有化を図るため、社内のコラボレーションツールを活用することが一つの解決策です。これにより、メンバー間のコミュニケーションが円滑になり、情報の横展開も促進されます。この結果、組織の意思決定がより迅速かつ的確になることが期待されます。

4.3 組織の柔軟性と適応力

現代は変化が激しい時代であり、その中で求められるのは組織の柔軟性と適応力です。孫子の戦略的思想を応用し、状況に応じて迅速に方向転換ができる柔軟な組織作りが、市場のニーズに対応する上で重要です。特に、不確実性の高い状況では、従来の枠にとらわれず、柔軟に対応する姿勢が必要となります。

たとえば、リモートワークやハイブリッドワークの導入が進む中、企業はその柔軟性を求められています。適宜フィードバックを得ながら、成果を上げるための新たな働き方を模索する必要があります。これにより、組織全体が柔軟に対応できる環境が整い、次のチャンスをつかむことができるでしょう。

5. 結束力と士気を高めるための実践方法

5.1 チームビルディング活動の実施

結束力と士気を高めるために、チームビルディング活動を実施することは非常に効果的です。これらの活動を通じて、メンバー同士が意見を交える機会が増え、信頼関係を築くことができます。例えば、仕事とは異なるフィールドでの共同作業や、親睦会などを通じて、お互いの人間性を理解することが重要です。

具体的には、アウトドアイベントやスポーツ大会など、非公式な場でのコミュニケーションを促進することが大切です。異なる役職のメンバーが同じ目標に向かって協力し合う中で、結束が生まれます。これにより、お互いのスキルを認め合い、共に成長する姿勢が生まれるでしょう。

5.2 定期的なコミュニケーション

チームの結束力を維持するためには、リーダーが定期的にコミュニケーションを図ることが不可欠です。例えば、週次のミーティングを設け、業務の進捗報告や意見交換を行うと良いでしょう。この場でメンバーが自身の意見や課題を自由に発言できる環境を整えることが重要です。

また、要点をまとめたレポートを共有することで、必要な情報をタイムリーに把握できるようにすることも効果的です。メンバーがお互いにフィードバックを行う機会を設けることで、組織全体の士気が向上し、協力体制が強化されます。

5.3 成果の認識と祝福

成果を適切に認識し、祝うことは、士気を高めるための重要な要素です。業務が成功した際には、全員でその成功を喜び合うことで、結束が強化されます。例えば、目標を達成したチームには特別な表彰を行ったり、社内報で成功事例を宣伝するなど、メンバーの努力を「見える形」で評価することが大切です。

また、チーム内で感謝の気持ちを示す文化を浸透させることも、士気向上に寄与します。定期的に「ありがとうカード」や「感謝のシェア」などを行うことで、日常的に互いの努力を認め合う雰囲気を作り出すことができます。

6. まとめと今後の展望

6.1 自然な結束力を育む

孫子の兵法が示す通り、結束力と士気は組織の成功に欠かせない要素です。企業は日々の活動の中で、自発的に結束力を育む方法を模索する必要があります。それは、良い人間関係を築くこと、自分たちの目標を共有すること、そして成果を共に喜ぶことによって、自然に発生するものです。

今後も、企業は結束力と士気を高めるための具体的な戦略を行うことが求められます。色々なアイデアや取り組みを試み、社員が自らの成長を実感し、有意義な関係を築けるような環境を整えることが重要です。

6.2 孫子の知恵を現代に生かす

孫子の兵法に基づいた考え方は、時代や状況を越えて今日のビジネスにおいても通用します。組織内の結束力と士気の向上に努め、柔軟性を持って戦略を見直し、未来を見据えた行動をとることが成功への近道です。

企業や組織は、孫子の教えに学び続けることで、変化する環境に適応し、市場の中での強固な地位を確保できます。それは、従業員満足度が高く、積極的に成長する組織文化を形成することにつながります。

6.3 持続可能な組織文化の構築

持続可能な組織文化を築くためには、結束力と士気が常に求められます。組織のビジョンと目標を明確にすると共に、メンバー一人一人がその達成に向けて貢献できる環境を整えることが重要です。

結束力と士気を高める取り組みは、短期的な成果だけではなく、長期的な組織の成長にもつながるでしょう。未来がどのように変化しても、孫子の教えを基にした強固な組織を築くことで、私たちは次の挑戦に向けて自信を持って進むことができます。

終わりに、結束力と士気は、組織のパフォーマンスを大きく左右する要素であり、孫子の教えを取り入れることでその重要性を再確認できました。組織は常に進化し続ける必要がありますが、これらの要素を意識して取り組むことで、より良い未来を創造できると信じています。