古代中国の軍団編成と兵器は、その時代の戦争において非常に重要な要素でした。中国は長い歴史を持つ国であり、数多くの戦闘や外交が繰り返されました。これに伴い、軍事組織は時代によって進化し、独自の軍団と兵器が発展しました。本記事では、古代中国の軍団編成と兵器に関する詳細な情報を提供し、これらがどのように中国の文化と歴史に影響を与えたのかを探っていきます。

1. 古代中国の軍事組織の概要

1.1 軍事制度の発展

古代中国の軍事制度は、戦国時代(紀元前475年から紀元前221年)に入ると大きく発展しました。この時期、各国は自国を守るためにより強力な軍隊を必要としました。これにより、軍事組織は中央集権化され、士族や農民兵を活用した軍団が形成されました。例えば、秦王朝が成立する前、各国はすでに兵士を召集し、戦闘を行っていましたが、秦王朝の統一によって軍隊の編成がより効率的になりました。

士族は主に軍の指揮官となり、彼らの家族がそのまま軍団の中核を成す役割を果たしました。一方、農民兵は戦争の必要性に応じて動員され、農業から兵役への転換が必要でした。このように、古代の中国では士族と農民が相互に依存する形で軍隊の組織が成り立っていたのです。

1.2 軍団の基本構造

古代中国の軍団は基本的に小規模な部隊が集まって大きな軍を形成していました。軍団は通常、数百から数千人の兵士で構成され、各部隊はさらに小さな単位に分けられました。主に歩兵、騎兵、弓兵といった多様な兵種から成り立っており、これにより戦場での多様な戦術が可能となりました。

軍団の指揮系統は非常に明確で、指揮官が全体の戦略を決定しますが、現場では各部隊の指揮官が細かな戦術を実行します。例えば、中国の戦士たちにとって、戦場での部隊の配置や指揮系統は生死に関わるため、緊密な連携が求められました。このような基本構造があることで、 戦じゃては柔軟に対応し、全体としての戦力を高めていました。

1.3 士族と農民兵の役割

士族は古代の中国において非常に重要な役割を果たしました。彼らは名門出身で、教育を受けた指導者であり、戦術や戦略に精通していました。士族は、指揮官として部隊を指導し、戦闘時には兵士たちに勇気を与える存在でした。また、彼らは家族を通じて土地を持ち、農民からの徴兵が行われる際、自分のともに戦うために士族自身が戦うこともありました。

農民兵もまた欠かせない存在です。彼らは平時には農作業に従事していますが、戦争の際には動員され、戦闘に参加します。古代中国では農民の数が多かったため、戦争の際は農民兵が重要な戦力となりました。彼らは戦術の学習こそ行わないものの、戦場での戦いにおいては非常に重要でした。農民兵が適切に訓練されていない場合、士族の指導がなければ、戦場での戦果は上がりませんが、団結して戦うことでその効力を発揮しました。

2. 古代中国の兵器の種類

2.1 再生する兵器の進化

古代中国の兵器は、時代と共に大きく進化しました。最初期の武器は石器や木製の武器でしたが、青銅器の発展により武器は鋭利で厚みのあるものに変わっていきました。特に、紀元前2000年頃の商王朝時代には、青銅の剣や矛が登場し、戦闘を一層激化させました。

その後、鉄器の普及が進むと、兵器の種類はより多様化しました。鉄製の剣や槍、斧などが兵士に支給され、戦闘においては効果的に使用されるようになりました。兵器の進化は、戦術の発展にも寄与し、特に近接戦闘や遠距離攻撃における戦術が多様化しました。

2.2 主な近接兵器

古代中国の近接兵器には、剣、槍、斧、剣戟などがあります。特に、剣は古代中国で非常に人気のある武器であり、戦士たちの象徴的な存在とされました。「太極剣」などの武道においても重要視されており、技術の美しさを兼ね備えた武器でした。

槍はその長さから非常に威力を発揮し、近接戦闘だけでなく、敵を遠くから突くことも可能でした。これにより、敵との距離を保ちながら戦うことができたため、重宝されました。また、斧は特に硬い防具を持つ敵に対して有効で、急攻撃や防御を崩すための武器としても利用されました。

剣戟は、剣を用いた戦術で、特に流派が発展しました。いくつかの流派は、それぞれの技法や戦術を持っており、戦場においては各々の武士が異なる戦い方をすることで、戦局が大きく変わることもありました。

2.3 遠距離兵器とその使用

古代中国では、遠距離兵器も重要な役割を果たしました。矢や弓は、戦場での先制攻撃や敵の動きを妨げるために用いられました。特に、弓の技術は高く評価され、名射手が出現することもありました。名将の中には、自ら弓を引くことで兵士に普通以上の技術を要求する者もいました。

さらに、投石器や弩が発展することで、戦闘の様相は大きく変化しました。投石器は敵陣へ一度に大きな塊を投げ入れることができ、恐怖感を与えるために使用されました。弩は、強力な弦によって敵を間接的に攻撃するために利用される武器であり、その圧倒的な威力は戦場での重要性を示していました。

遠距離兵器の使用は、戦闘の戦略にも影響を与えました。特に古代においては、敵に対する先制攻撃が成功するか否かが勝敗を分けるため、遠距離兵器の運用に力を入れる者が多かったのです。これにより、戦場での戦術は一層多様化し、古代中国の軍隊の柔軟性を高めました。

3. 指揮官と軍団の戦術

3.1 軍団の指揮と管理

古代中国の軍団は、指揮官によって巧みに管理されました。指揮官は戦局を冷静に分析し、戦略を立て、部隊を効果的に指揮する必要がありました。特に戦術の選択においては、状況判断が重要であり、地形や敵の動きに合わせて柔軟に変更する能力が求められました。

指揮官の判断は、しばしば部隊全体に影響を及ぼしました。成功した指揮官は部隊を士気高く保ち、社会における地位や権威を確立しました。このため、戦士たちは指揮官に対する忠誠心を強く持ち、戦場でも団結した戦いを行いました。例えば、三国時代の劉備や曹操のような名将は、戦闘において巧妙な指揮を芸達者に駆使し、戦争を優位に進めました。

3.2 戦術の基本原則

古代中国の戦術には、いくつかの基本的な原則が存在しました。まずは、敵の意表を突くことが非常に重要視されていました。奇襲や、敵の防御が薄い隙を突く戦術を取ることで、より大きな勝利を収めることができました。また、大軍を用いて少数の敵に立ち向かう場合、連携を持って戦うことの重要性も言われていました。

さらに、情報戦の重要性も忘れてはいけません。敵の動きや情勢を把握するためにスパイや偵察を行うことは不可欠であり、古代の武将は情報を重視していました。正確な情報を得ることで、より有利な戦局を築くことが可能となり、情報優位が戦争に勝つための要因となりました。

3.3 具体例:有名な戦闘とその戦術

古代中国の歴史には、数多くの名戦闘が存在します。その中には有名な「赤壁の戦い」がありました。この戦闘は、三国時代において曹操軍と劉備、孫権連合軍の戦いです。赤壁では、連携を重視した戦略が功を奏し、曹操の大軍を大きく打ち破ることに成功しました。

また、春秋時代の「長勺の戦い」も重要な事例です。この戦闘では、兵士たちの結束力が勝敗を分け、策略と知恵が勝利をもたらしました。戦局に応じて柔軟に戦術を変更した結果、それぞれの軍団は効果的な攻撃を行い、歴史に名を残しました。

指揮官の能力や戦術の巧妙さがあってこそ、古代の戦闘は数多くの勝利をもたらすことができたのです。どんな場合でも、忠誠心と指揮官の能力が、勝利を引き寄せる鍵となりました。

4. 実戦における軍団編成

4.1 古代戦争の主要な戦場

古代中国における戦争は、多くの主要な戦場で繰り広げられました。川や山、平原が戦いの舞台となり、地形は戦術に大きな影響を与えました。特に長江と黄河の周辺地域は、幾度となく戦争の舞台となり、そこでの戦闘が中国の歴史を形作る一因となりました。

平野では大規模な戦闘が行われることが多く、軍団がその規模を生かすことができました。一方、山岳地帯での戦いでは、隠密行動やゲリラ戦術が有効でした。これらの戦場では、指揮官は状況に応じて適切な戦術を選ぶ必要がありました。山岳地では伏兵を利用したり、敵の動きを封じることで優位を保つことが求められました。

4.2 軍団の配置と対応策

実戦では、軍団の配置が非常に重要です。各兵種の特性を踏まえながら、適切に配置することが勝利へのカギとなります。歩兵を前衛に配し、後方には弓兵や騎兵を配置することで、敵に対して優位性を保つことができます。指揮官は戦況に応じて各部隊の配置を変更し,、迅速な対応が求められました。

また、戦局が激化する中での連携も重要でした。指揮官は各部隊の動きを調整し、同時攻撃や援護を行うことが求められました。特に、敵が後方から攻撃してきた場合、素早く部隊を再編成し、適切な対応策を講じることが生死を分ける要因となります。

4.3 連携と補給の重要性

戦場では兵士たちの連携が欠かせません。通信手段が限られていた古代においては、視覚的な合図や号令が重要な役割を果たしました。指揮官は、部隊が互いに連携して行動できるような統一された戦術を構築しなければなりませんでした。これにより、戦場では各部隊が連携を取りながら、一丸となって戦うことができました。

また、補給の重要性も言及すべき点です。戦争は兵士の物資や食料が支えであり、補給線を維持するための戦略が必要です。特に長期戦の場合、兵士たちの食料や装備が不足すると戦局が変わります。補給部隊を設けることによって、戦場において戦闘力を保つための工夫がなされました。

5. 古代中国軍団の遺産と影響

5.1 后世への軍事思想の影響

古代中国の軍団編成と戦術は、後世においても多大な影響を与えました。特に「孫子の兵法」に代表されるように、戦略や戦術に関する知識は後の時代にも継承され、最終的には現代の戦争理論にまで影響を与えています。兵法書には、数多くの知恵や技巧が記されていますが、今日でもその教えは実際の軍事行動に適用されています。

また、こうした軍事思想が一国の指導者にとっての指南となり、国家の強化や維持に寄与しました。例えば、明王朝においては、古代の戦術や戦略を基に新たな組織が編成され、成功を収めた事例も数多く存在します。これにより、軍事思想が支配者にとっての指針となり、国の旗を守る基盤となっていました。

5.2 現代における評価と研究

現代の研究においても、古代中国の軍団編成や兵器、戦術は重要な研究テーマとなっています。大学や研究機関ではこれらを深く掘り下げ、古代中国の軍事特性や戦争の影響などが探求されています。特に最近では、データ解析や歴史的記録をもとにした研究が進み、具体的な戦術や戦略の詳細が明らかにされつつあります。

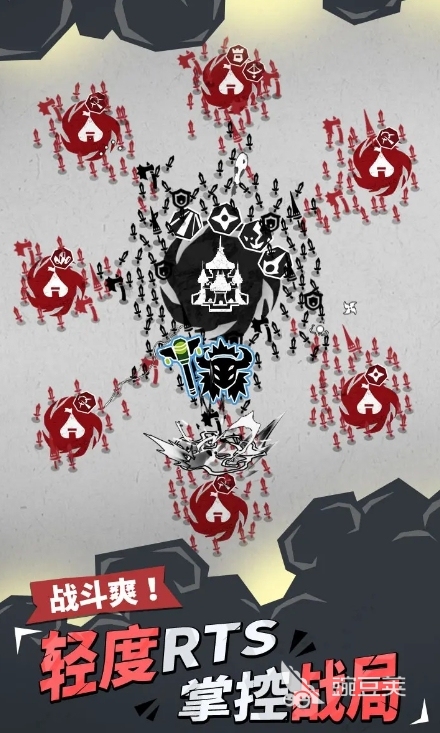

さらに、ミリタリー関連の文化としても古代中国は、映画や小説、ゲームなどで広く取り上げられています。「英雄」として描かれた武将たちや、彼らが使っていた兵器は、多くの人々に愛される存在となっています。こうした作品を通じて、古代の軍事がもたらした影響や価値観が現代社会でも受け継がれています。

5.3 中国文化における軍事の位置

古代中国において、軍事は文化の一部として深く根付いていました。政治や哲学、文学においても軍事の重要性は取り上げられています。「兵は国の大事である」との言葉が示すように、戦争は国家存続のための基盤であり、文化そのものを形作る要因にもなりました。戦争を通じて得た教訓や知識は、平和な時代にも応用され、国家の方針や外交に影響を与えてきました。

現代においても、古代の軍事文化は重要な位置を占めています。国家の防衛や国際関係が絡む現代社会にあって、古代からの戦術や兵器に対する理解や評価が、国家の未来を支える重要な要素とされています。専門家や歴史家たちは、古代中国からの教訓を基に、今後の軍事戦略と外交を考えているのです。

終わりに

古代中国の軍団編成と兵器、そしてそれに伴う戦術は、単なる戦争の道具ではなく、中国の歴史と文化の根幹を成す存在でした。それぞれの時代において、これらは進化し続け、後世に大きな影響を与える結果となりました。

このように、古代中国の軍事の遺産は単なる歴史的記録を超えて、今日の社会においても様々な形で評価され、研究が続けられています。古代の知恵や教訓は、現代の軍事戦略にも大いに役立てられており、今後の発展の糧として引き継がれていくことでしょう。これらの要素が忘れ去られることなく、次世代に受け継がれることが大切です。