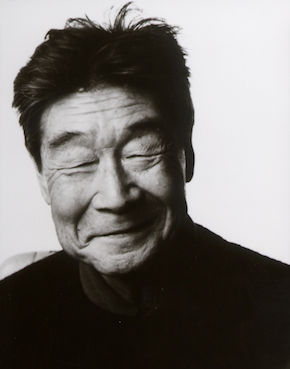

草野心平は日本の昭和時代に活躍した著名な詩人であり、小説家です。彼は特に武士道精神を探求した作品で知られています。草野の生涯は、彼自身の文学活動だけでなく、新しい日本文学を形成する上でも重要な役割を果たしました。本記事では、彼の生涯と背景に焦点を当て、草野心平の文学的影響や武士道との関係、さらに社会的背景に至るまで、詳細に探っていきます。

草野心平の生涯

1.1 生い立ち

草野心平は、1896年に東京で生まれました。彼の本名は「草野実」といい、幼少期から詩的な才能を見せる子供でした。家族は中流階級であったため、教育は重要視され、彼は良い環境で育ちました。彼の父親は神職であり、宗教的な影響を受けて育ったことが、後の文学活動にも大きく影響しています。

草野の幼少期は、激動の時代に重なります。明治から大正、そして昭和の初めにかけて、日本は急速に西洋文化を取り入れていきました。その中で、草野は伝統と近代化の狭間で生き、詩的な表現を追求しました。彼にとって故郷の自然や人々は重要なインスピレーションの源でした。作品の中には、彼の育った東京の風景や人々の生活が色濃く描かれています。

さらに、彼の文学的才能は、母親の影響でもあります。彼女は文学を愛し、時折彼に本を読み聞かせることもありました。この家庭環境が、草野が文学の道を志す大きな要因となったと考えられています。

1.2 学生時代

草野は、小学校を卒業後、東京高等学校に進学します。この時期、多くの文学作品に触れ、自身のスタイルを模索する機会を得ました。彼は特に、与謝野晶子や夏目漱石といった著名な作家の作品に影響を受けました。彼の詩的表現は、現実の社会を映し出すものが多く、文学を通じて自らの感情や社会への思いを表現するようになります。

また、彼の学生時代には、友人たちとの文学サークルを立ち上げ、活発に創作活動を続けました。草野の仲間たちは、彼の詩に対して高く評価し、さらなる創作の意欲を駆り立てる存在でした。この交流の中で、彼は自分のスタイルを築くと同時に、仲間たちからも新たな刺激を受けることになります。

彼の学生時代は、詩や文学だけでなく、政治や社会問題にも敏感で、発表された詩やエッセイには、当時の社会情勢に対する問題提起が多く見られました。このように学生生活を送りながら、草野は徐々に詩人としての道を歩んでいくことになります。

1.3 早期のキャリア

草野心平は、大学卒業後すぐに作家活動を始めますが、最初の数年間は苦難の連続でした。当時、彼は作家としての地位を確立することが難しく、様々なアルバイトをしながら生活を支えていました。しかし、その困難な時期も、彼にとって重要な経験となりました。多くの人々との出会いや、様々な仕事を通じて、多角的な視点を養うことができたからです。

初めての詩集『天の川』が発表されたのは彼が25歳の時でした。この詩集は、彼の内面的な葛藤や社会に対する批判を詩的に表現しており、すぐに注目を集めることとなりました。詩集が成功したことで、彼の名前は一気に広まり、他の作家たちとの交流も増えていきました。

やがて、草野は文壇で一定の地位を築くようになり、雑誌などへの詩の寄稿が増えていきました。彼の代表作は、人々の心の底に触れる作品が多く、読者の支持を受けるようになります。草野は、文学界においてだけでなく、社会における声としても重要な存在になっていったのです。

草野心平の文学的影響

2.1 影響を受けた作家や作品

草野心平の作品群は、彼が影響を受けた多くの作家や文学作品を反映しています。特に彼が敬愛していたのは、与謝野晶子や正岡子規、さらにはアメリカの詩人エミリー・ディキンソンです。彼女たちの作品には、人間の内面的な感情や自然への愛が詩的に表現されており、草野はそうした感情を自らの作品に取り入れました。

与謝野晶子の作品に見られる女性の視点は、草野の詩にも影響を与えています。彼は女性や弱者の視点から社会を観察し、その声を代弁する作品を多く書きました。これは、草野が持つ人間愛の根底にある思想であり、彼自身の人生経験からも影響を受けたものでしょう。

さらに、外国文学の影響も見逃せません。特にフランス詩やロシア文学の哲学的側面は、草野の作品に深い知識と視野を広げる要素となりました。彼は異文化を取り入れながら、独自の表現スタイルを模索し続けました。

2.2 自身の文学スタイル

草野心平の文学スタイルは、彼の生い立ちや影響を受けた作家たちと密接に関係しています。初期には、自身の感情や自然を直接的に表現し、シンプルな言葉で詩を綴るスタイルが目立ちました。しかし、次第に彼のスタイルは複雑さを増し、象徴主義や暗示表現を取り入れるようになりました。これにより、彼の作品はより深いメッセージを持つようになり、多くの読者を惹きつける要因となりました。

草野の作品には、特に自然や日常生活を題材にしたものが多く見られます。彼は、自らの周囲の風景や人々を細やかに描写し、人々の日常に潜む美や悲しみを歌い上げました。たとえば、田舎の風景や日常の出来事が、彼の詩の中で生き生きと描かれています。これにより、読者は自分自身の生活と重ね合わせ、共感を得ることができたのです。

また、草野は言葉のリズムや抑揚を大切にし、言葉遊びや音の響きに注意を払いました。これは彼の詩が口ずさみやすく、記憶に残りやすいものになる要因となりました。彼の作品は多くの人々に愛され、後の詩人たちにも大きな影響を与えることとなったのです。

武士道との関係

3.1 武士道の定義

武士道とは、日本のサムライや武士たちが持っていた倫理的な原則や価値観を指します。それは、忠誠心、名誉、誠実さ、慈悲心といった要素から成り立っています。草野心平は、自己の詩的表現や思想において、武士道の理念を取り入れることで、彼自身の文学に独自の深みを与えました。

武士道は、戦国時代の日本で成熟し、江戸時代にはその教えが広まりました。その中には、戦闘だけでなく、日常の行動や人間関係においても重要な基準となる考え方が含まれています。このような価値観は、草野にとって強い影響を与え、彼の作品においても見て取れるようになります。

草野心平が詩の中で描いた人物像や情景には、武士道の影響が色濃く反映されています。特に、彼が描く人々は、誠実さや名誉といった武士の美徳を体現していることが多いのです。これにより、彼の作品はより深い哲学的な意味合いを持つようになります。

3.2 草野心平と武士道の理念

草野は、その詩の中で武士道の理念を深く掘り下げることに成功しています。彼は、名誉や忠誠心といった武士道に必要不可欠な美徳が、現代社会においても重要であると説いています。この哲学は彼の作品における人間関係や感情表現の根底に流れるものとなり、多くの読者に影響を与えました。

彼の作品に登場するキャラクターたちは、しばしば道徳的な選択に直面し、自己を超えた何か大きな存在のために行動します。このような姿勢は、草野自身が生きた時代背景に根ざしており、特に戦争の影響を受けることになります。彼は、武士道が現代社会においても生きるべき精神であるとし、作品の中でその理念を訴えました。

さらに、草野の詩には、武士道の教えを通じて人間の尊厳や人間関係の大切さを改めて考えさせる要素があります。彼は、武士道の教えを現代に生かすことができると信じ、その考えを詩を通じて広めようとしました。その結果、彼の作品は人間的な感情や倫理観を考えるための重要な手助けとなり、読者に深い感動を与えました。

社会的背景

4.1 草野心平の時代の社会情勢

草野心平が活躍していた昭和初期、日本は大きな変革の時代を迎えていました。特に、第一次世界大戦後の経済的混乱や社会の変化は、彼の作品に影響を与えました。この時期、日本は急激な経済成長を遂げ、同時に社会構造も大きく変わっていったのです。

このような社会情勢の中、草野は人々の生活や苦悩を描くことで、社会問題に対する意識を高めようとしました。彼の作品は、個人の内面的な葛藤だけでなく、社会が抱える問題を鋭く見つめる視点を持っていました。特に、戦争や貧困といったテーマは、彼の作品において重要な要素となります。

戦争の影響は、草野の作品に現れる人物像やストーリーにダイレクトな影響を与えました。彼は戦争が引き起こす人々の苦しみや悲しみを描くことで、平和の大切さを訴えました。このように、彼の作品はその時代の社会情勢を色濃く反映したものとなり、読者に強いメッセージを送ることになったのです。

4.2 文化的な影響

草野心平の作品は、当時の日本文化にも大きな影響を与えました。歌や絵画、映画といった様々な文化的表現が行われていた中で、彼の作品は文学界に留まらず、他の分野への波及効果を生み出しました。特に、彼が描いた人間愛や社会への問題提起は、文学にとどまらない広がりを見せました。

また、彼が影響を受けた外国文学や哲学は、日本社会の文学的な視野を広げる役割を果たしました。草野は、自身の作品を通じて国際的な視点を持つことの重要性を説いており、特に西洋文化との融合を試みました。これによって、彼の作品はより多様性を持つものとなり、多くの読者に受け入れられるようになったのです。

さらに、草野は後進の作家たちに多大な影響を与えました。彼の理念やスタイルは、多くの作家に受け継がれ、彼ら自身の作品の中で再生されることになります。このように、草野心平はまさに日本文学の発展に寄与した重要な人物の一人と言えるでしょう。

重要な作品と評価

5.1 主な著作一覧

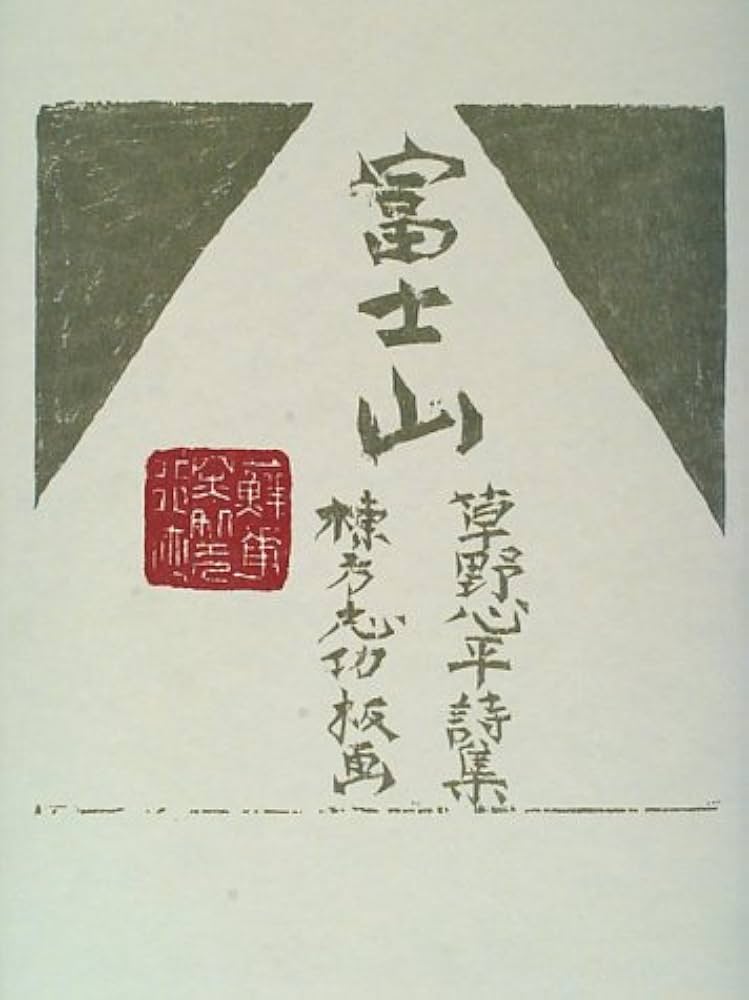

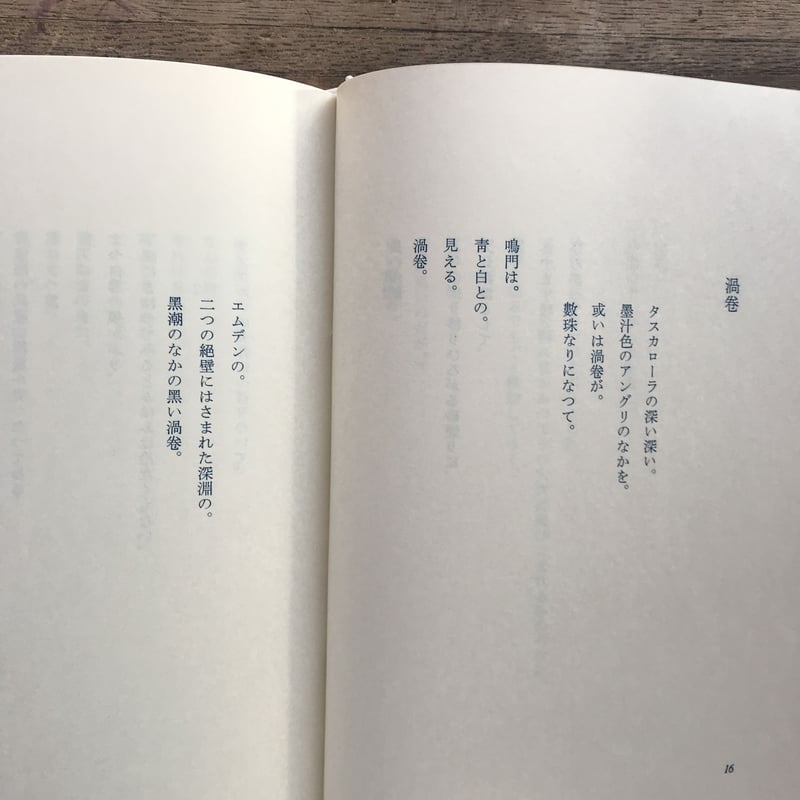

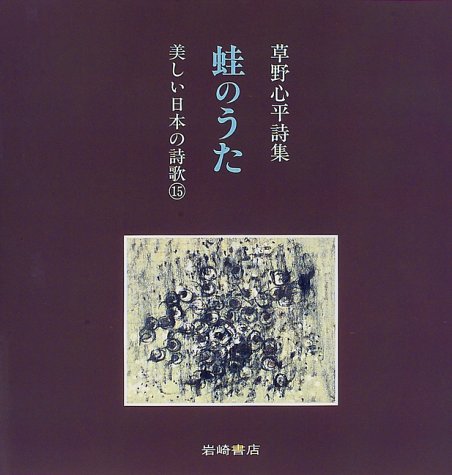

草野心平の代表作には、詩集や小説など多岐にわたる作品があります。彼の初期の詩集『天の川』は、彼の詩的なスタイルの基盤を形成し、多くの読者に受け入れられました。また、後期に発表された『風の声』や『野の花』といった作品は、より深いテーマを扱い、彼の文学的成長を示しています。

また、草野の短編小説も多くの評価を受けており、特に『思い出の風景』は、彼が描く独特の視点が際立った作品として知られています。物語の中で彼は、個々人の感情や社会的な背景を織り交ぜ、普遍的なテーマを追求しています。これにより、読者に深い感動を呼び起こすことができました。

さらに、彼のエッセイも重要な作品群として位置づけられています。特に、『人間の心』では、人間の存在意義や社会との関わりについて論じられており、多くの影響を与えることになりました。これらの著作は、草野の多様な才能を示すものであり、彼自身の思想や視点をより深く理解する手助けとなります。

5.2 批評と影響力

草野心平の作品は、文学界で高く評価されており、その影響力は広範囲にわたります。当初の彼の詩は、シンプルながらも深い思想を持ち、批評家たちからも高い評価を受けました。特に、社会問題に対する問題意識を持った詩は、多くの人々に共感され、彼の名を広める要因となりました。

また、その文学的スタイルは、後世の作家たちに多大な影響を与えました。彼の詩的表現やテーマは、戦後の文学においても重要な要素となり、多くの作家に受け継がれています。特に、草野が探求した人間の内面的な葛藤や社会に対する批判は、後の世代の作家たちに新たな視点を与えたと言えるでしょう。

さらに、草野の作品は彼自身の独自性だけでなく、彼が活躍した時代背景と強く結びついています。評論家たちは、彼の作品を通じてその時代の社会情勢や人々の心理を読み解こうとし、多くの研究が行われました。これにより、草野心平の評価はますます高まり、彼の文学的遺産は今なお生き続けています。

遺産と後世への影響

6.1 現代文学への影響

草野心平の作品は、現代文学に多大な影響を及ぼしています。特に、彼が追求した人間の感情や社会に対する問いかけは、現代作家たちに新しい視点を与えました。彼の影響を受けた作家たちは、草野の themes を基にして新たな表現を模索し、彼の思想を次の世代へと引き継いでいます。

現在の作家たちは、草野の作品を参考にしながら、現代の社会問題や個人の葛藤を探ります。たとえば、彼が描いたような人間的な感情や倫理観を中心に据えた作品は、現代の読者にとっても身近なテーマであり、共感を呼ぶ要素となります。草野が生涯をかけて探求した人間の本質は、今日においても色褪せることなく、多くの人に影響を与え続けています。

6.2 草野心平の評価の変遷

草野心平の評価は、時代とともに変遷してきました。初期には彼の作品は特異な存在として受け入れられましたが、戦後の文学界には彼の影響を受けた作家たちが現れ、彼の思想がより広く理解されるようになりました。特に、戦争や社会問題へのアプローチが評価され、彼の作品は再評価の流れに乗ることとなります。

また、彼の文学に対する評価は、学術的な研究が進むにつれてさらに深まりました。現代において、彼の思想や作品を研究するシンポジウムや講演会が開催され、草野のメッセージが再び注目されるようになっています。これにより、草野心平は単なる詩人や作家としてだけでなく、社会に対する真摯な声を持つ思想家としての評価も高まりました。

終わりに、草野心平は日本文学における重要な存在であり、彼の作品は今日においても多くの人々に影響を与え続けています。彼の生涯や思想を知ることで、我々はより深い人間理解と社会への視点を持つことができるでしょう。草野心平の文学は、これからも多くの世代に語り継がれていくに違いありません。