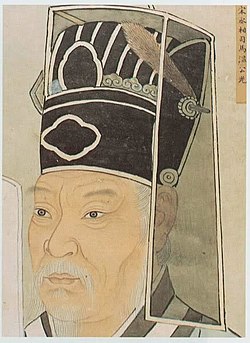

司馬光(しばこう)は、中国の歴史において非常に重要な人物であり、彼の作品は後世に多くの影響を与えてきました。彼の代表作である『資治通鑑』は、中国歴史叙述の中で特異な位置を占めるものであり、その内容や技術は多くの研究者によって研究されています。この記事では、司馬光の生涯や業績、彼が辿った歴史叙述の背景、そして彼の作品における歴史叙述の技術について、詳細に探っていきたいと思います。

1. 司馬光の生涯と業績

1.1 司馬光の生い立ち

司馬光は、1019年に現在の山西省に生まれました。彼の家族は代々文人を輩出する名門であり、幼少期から学問に励む環境に恵まれていました。母親は非常に優れた教育者であり、彼に多くの教養を授けました。彼は若いころから才覚を示し、わずか十代で科挙試験に合格するという偉業を達成しました。このような背景から、司馬光は早くから将来への大きな期待を寄せられました。

司馬光は政治家としても非常に成功しました。彼は様々な官職を歴任し、特に宰相として活躍する中で、多くの政策を推進しました。彼の政策は、農業や教育に対する重視があり、国家の安定と発展に貢献しました。また、彼は自らの政治理念を基に、時の帝王に対しても直言をする姿勢を持ち続けました。その姿勢は、彼の歴史記述にも色濃く反映されています。

1.2 主要な業績とその影響

司馬光の最も著名な業績は、やはり『資治通鑑』です。この作品は、中国の歴史を通じて重要な出来事や人物を詳細に記述したもので、多くの人に歴史への興味を抱かせるきっかけとなりました。特に、この作品は通観的な視点からの歴史叙述を行っており、時代背景や社会情勢を考慮しながら物語的に展開されています。そのため、単なる年表ではなく、生きた歴史として多くの読者に受け入れられました。

また、彼の歴史観は後の時代の歴史学者や学問に大きな影響を与えました。司馬光は、歴史は単なる出来事の記録ではなく、過去の出来事から教訓を得て未来を考えるべきだという視点を持っていました。この考え方は、多くの後輩の歴史学者たちに受け継がれ、近代に至るまで影響を及ぼしています。

1.3 歴史学者としての定位

司馬光は文人としてだけでなく、歴史学者としての地位を確立しました。彼は「史記」を尊重し、それに対抗する形で自らの歴史書を執筆しました。『資治通鑑』は、従来の歴史叙述の形式から一歩進んだものであり、彼の視点からの解釈を大切にしながら歴史を叙述しています。このように、彼はただの記録者ではなく、歴史を分析し、解釈する者としての立場を貫きました。

司馬光は、多くの歴史的な事件や人物に対する具体的な記述を通じて、その意義を深く考えることを促しました。彼の著作は単なる情報源ではなく、教訓を与える媒介として機能し、多くの人々に考える素材を提供しました。このように、司馬光は歴史学の発展における重要な役割を果たしました。

2. 歴史叙述の背景

2.1 中国歴史叱述の伝統

中国の歴史叙述は、古代から続く長い伝統があります。最初の歴史書とされる『春秋』に始まり、多くの歴史家が編纂した『史記』などが登場しました。これらの歴史書は、単なる出来事の記録ではなく、その背景や意味を探ることを重要視していました。歴史は未来を考えるための手がかりとされ、多くの人々に影響を与えました。

司馬光が活躍した時代、歴史叙述の重要性が再認識される中で、彼は新たな歴史書のスタイルを提案しました。伝統的な形式を踏襲しつつも、彼は物語の流れやテーマに重きを置き、より直感的で理解しやすい内容を追求しました。このようなスタイルは、後の歴史書や文学にも多大な影響を与えました。

2.2 司馬光が生きた時代の政治状況

司馬光が活躍した時代、宋王朝は政治的に不安定な時期でした。内乱や外敵の侵入、権力闘争などが相次ぎ、国民の生活も困難を極めていました。このような背景の中で、司馬光は歴史書を通じて、人々に教訓を与えることを目指しました。政治の混乱が続く中だからこそ、過去の失敗から学び、国家を再建するための知恵が求められていたのです。

彼は自らの著作を通じて、国家や社会の問題点を指摘し、教訓を提供することに力を注ぎました。歴史を紐解くことで、未来に向けて希望を持たせようとしたのです。このような目的意識は、『資治通鑑』の各章に色濃く表れています。

2.3 歴史書に求められる役割

歴史書が求められる役割は、単なる過去の出来事の記録だけではありません。読者が過去の出来事から何を学び、将来にどう生かすかが重要です。中国古代の歴史書は、政治や倫理、道徳的教訓を盛り込むことで、歴史を生きた知恵として提示してきました。

司馬光もまた、この役割を意識していました。彼は『資治通鑑』において、人物の道徳的選択や政治的決断が国家に与える影響を深く掘り下げました。彼の歴史叙述には、過去の失敗を繰り返さないための警告が多く含まれており、未来を考えるための指針として機能しています。

3. 司馬光の主要作品

3.1 《資治通鑑》の概要

『資治通鑑』は、司馬光が編纂した歴史書であり、各時代の出来事を年代順に記述しています。この作品は、古代から五代十国時代までの約1400年間にわたる歴史を網羅しており、総計では294巻にも及ぶ大作です。彼は、従来の歴史叙述とは異なる視点から、歴史を分析し、まとめあげました。

この作品が特に評価されるのは、単なる史実の羅列にとどまらず、歴史の因果関係や教訓を探求している点です。各時代の出来事に対する司馬光の解釈や、倫理的な視点が記述に織り交ぜられており、ただの歴史書ではなく、哲学的な深みを持つ作品として知られています。

3.2 主要なテーマと内容分析

『資治通鑑』では主に、政治、戦争、倫理のテーマが深く掘り下げられています。司馬光は、重要な出来事の背後にある人間関係や理念を解説し、各時代の指導者たちの選択が国家に与えた影響を考察しています。特に、彼はリーダーシップの重要性を強調し、成功した指導者と失敗した指導者の違いを明確に示しています。

また、司馬光は個々の出来事を物語として語るスタイルを採用しています。人物の背景や内面の葛藤を描写することで、読者に感情的な共鳴を生み出す工夫をしています。これにより、読者は歴史をより身近に感じ、その教訓を自分の生活に生かすことができるようになります。

3.3 他の歴史作品との比較

サマ光の『資治通鑑』は、他の歴史作品と比較しても非常に独特です。例えば、唐代の歴史家・司馬遷の『史記』は、人物伝に重点を置き、個々の偉人の生涯を詳細に描いていますが、『資治通鑑』はできごとの流れやその結果に焦点を当てています。この違いは、司馬光の歴史観や目的に根ざしています。

また、同時期の他の歴史作品も、時には非常に事実に偏った冷徹な記述を行うことがありました。これに対し、司馬光は倫理的視点を大切にし、歴史を単なる過去の出来事の集積としてではなく、未来に生かすための教訓として整理し直しました。これは後世の歴史学にも大きな影響を与えました。

4. 歴史叙述技術の特徴

4.1 叙述スタイルの特徴

司馬光の叙述スタイルは非常にシンプルで明快です。彼は歴史の本質を伝えるために、多くの比喩や美辞を避け、直接的な表現を好みました。このため、一般の読者でも理解しやすい内容に仕上げられています。また、各章の導入部分には、そのエピソードに対する哲学的な考察や教訓が添えられており、長い歴史を通じて変わらない人間の感情や選択を考えさせる構造になっています。

さらに、彼は人間ドラマを大切にするため、具体的な人物描写を重視しました。そのため、司馬光の書いた人物は非常にリアルで、感情が伝わってきます。このリアリティが、読者を惹きつけ、歴史の教訓を身近に感じさせる要因となっています。

4.2 史料の選択と使用

歴史記述における史料の選択は、書き手の信念や視点を反映するものです。司馬光は、多くの古典文献を参考にしつつも、最も重要な史料を厳選しました。また、彼が選んだ情報は一貫して倫理的判断に基づくものであり、単なる事実の集合体にとどまらない、より深い洞察を提供しています。

彼は異なる視点からの情報を取り入れることで、多面的な物語を構築し、読者に新たな気づきを与えようとしました。このような情報選択の技術は、後の歴史学における資料分析の重要性を再確認するきっかけともなりました。

4.3 物語性と説得力

司馬光の歴史叙述の最大の特徴の一つは、物語性の強さです。彼は、単なる歴史的出来事の羅列ではなく、情緒豊かな物語として歴史を語ります。この物語性が、読者に強い印象を与え、歴史が持つ教訓をより深く理解する手助けとなっています。

たとえば、彼が記した戦争や政治的闘争の場面では、具体的な戦術や背景が詳細に描かれています。これにより、読者はその状況をより鮮明に想像することができ、物語の中に引き込まれます。また、このような技術は、読者に対して説得力を持ち、彼らの考え方や価値観に大きな影響を及ぼすのです。

5. 司馬光の歴史観

5.1 歴史解釈の視点

司馬光は歴史を解釈する際、決して客観的な観察者に留まることはありませんでした。彼は、自らが歴史を記述する中で、どのように現在の価値観を持ち込み、過去の出来事を問い直すことができるかを考えました。この解釈の視点は、彼が歴史を記述する根本的な動機であり、彼の作品が持つ深い意味を形成しています。

特に、彼は人間の感情や選択が歴史を動かす力であると考えていました。そのため、彼の描く物語には、道徳的な選択が重視され、成功と失敗の背後には人間の葛藤が描かれています。この視点は、単なる事実を超えて人々にメッセージを伝える力を持っています。

5.2 倫理と道徳の視点からの分析

司馬光の歴史観は、倫理的な視点から非常に豊かです。彼は、歴史を通じて道徳的な教訓を引き出すことに力を入れ、ただ史実を記述するだけではなく、どのように人々が道徳的な選択を行うべきかを考えさせます。例えば、ある戦争の描写の中で、彼は勝者の行動に対する倫理的な問題を提起し、読者に考えさせる場面が数多く見受けられます。

このような歴史の解釈は、後の歴史学者や社会の倫理観に大きな影響を与えました。彼の作品を通じて、歴史は単なる過去の記録にとどまらず、現代の道徳や倫理に対する反省の材料となることが示されました。

5.3 現代への影響と評価

現在、司馬光は中国だけでなく世界中で評価されています。彼の思想は、歴史が単なる記録の集積ではなく、現在を生きるための道しるべとして機能することを示しています。特に、倫理や道徳に基づいた教訓は、現代社会においても多くの示唆を与えており、歴史学だけでなく様々な分野で彼の作品が研究される理由となっています。

司馬光の影響は、日本にも広がっており、彼の歴史観や作品が翻訳・研究されています。これにより、異文化間での歴史理解が進み、彼の考え方が新たな視点を提供することとなっています。現代に生きる我々にとって、司馬光の歴史叙述やその背後にある思想は、過去を知り、未来を考えるための貴重な指針となっています。

6. 結論

6.1 司馬光の歴史叙述技術の意義

司馬光の歴史叙述技術は、単なる歴史の記録にとどまらず、人々に教訓を与える重要性を持っています。彼の独自のスタイルや物語性は、多くの読者に親しまれ、過去を理解し、未来に生かすための道筋を示しました。その意味で、彼の作品は現代においてもその価値が輝いていると言えます。

また、彼が用いた技術は、後の歴史家たちに大きな影響を与え、歴史学の進展に寄与しました。彼の作品は、歴史叙述のスタイルを変えるだけでなく、歴史の目的や意義を再考させる重要な機会を提供しました。これにより、歴史は単に過去を振り返るだけではなく、未来を見据えるための重要な指針となるのです。

6.2 今後の研究の展望

司馬光についての研究は今後も続けられ、さらなる深い理解が進むことでしょう。彼の歴史叙述の技術や思想は、今なお多くのテーマを提供しており、新たな視点での研究が期待されています。特に、司馬光の思想の現代社会における適用については、まだまだ未開拓な領域ですので、多くの研究者が取り組む価値があるでしょう。

また、司馬光と彼の作品の国際的評価は高まりつつあり、異なる文化や歴史的背景を持つ人々との対話が活発に行われています。このような国際的な視点から彼を理解することで、さらに新たな発見があるかもしれません。

6.3 日本における司馬光の受容

日本においても、司馬光の作品は多くの研究者や歴史愛好家に読まれています。彼の思想や作品は、歴史を考察する上での参考となり、日本の歴史叙述の方法論に影響を与えた部分もあると言われています。特に、彼の倫理観や歴史観は、日本の歴史書の執筆においても重要視され、多くの後続の歴史家に影響を与えました。

司馬光の受容は、単に彼の作品を読まれるだけではなく、彼の考え方をもとに新たな歴史理解や文化交流を促すキッカケとなるでしょう。このように、司馬光は今日においても色あせることのない光を放ち、未来の学問や文化に貢献し続けることでしょう。

終わりに、司馬光はその独自の視点に基づいた歴史叙述の技術を持ち、その作品は今なお多くの人々に影響を与えています。彼の考えは私たちにとって、過去から学ぶことの重要性を再認識させてくれるものです。歴史を通じて、人々の行動や選択が未来に与える影響を考えることは、決して古びることのないテーマであり、私たちにとって価値ある教訓となり続けるでしょう。