王羲之は、中国の歴史と文化において非常に重要な人物であり、特に書道の分野ではその影響力は計り知れません。彼の生涯、書道技術、文学との関係、さらには後世への評価について詳しく見ていくことを通じて、王羲之がなぜ今なお語り継がれているのかを探求します。

1. 王羲之の生涯

1.1 生い立ちと教育

王羲之(303年 – 361年)は、中国の東晋時代に生まれました。彼は高貴な家系の出身で、父親は王導という高官でした。このような家庭環境は王羲之に多くの学問と文化に触れる機会を与えました。彼は早くから教育を受け、特に儒教や道教、仏教の教えを吸収しました。これが彼の将来の芸術的な表現に大きな影響を及ぼすこととなります。

王羲之は、書道だけでなく、詩や音楽、哲学など広範な学問の影響を受けて育ちました。彼の教育は、書道に対する深い理解と自らのスタイルを形成する基盤を築くために不可欠でした。特に、幼少期からの書道の学びは、彼が後に「書聖」と称されるほどの技術を習得する重要な要素となりました。

1.2 書道の道への入り口

王羲之は、書道の道に興味を持ち、その技術を学び始めることとなります。彼は初めのうち、伝統的な字形を模倣しながら技術を磨き、さまざまな書のスタイルを習得しました。その中でも特に、行書の技術に魅了され、自らのスタイルを確立するために努力を続けました。行書は、優雅さと流れるようなリズムが特徴で、王羲之はこのスタイルを通して独自の感性を表現しました。

また、王羲之は書道に対する情熱を持ち続け、彼が創り出した作品はすぐに周囲の人々に感銘を与えました。彼の才能は単なる技術に留まらず、書を通じて彼自身の感情や理念を表現する手段としても重要でした。これによって、彼の書はただの文字ではなく、芸術作品としての価値を持つようになりました。

1.3 重要な政治的活動

王羲之は、書道だけでなく政治にも関与しました。彼は東晋の官僚として重要な役割を果たし、政務にも参加しました。彼の政治生活は、個人的な野心だけでなく、国家の安定や文化の発展にも寄与しました。彼自身、政治的な紛争や争いに巻き込まれながらも、書道や芸術を通じて人々の心をつかむことに努めました。

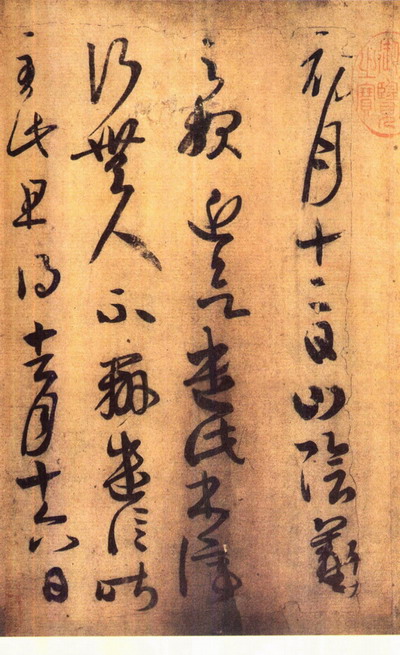

また、王羲之は当時の政治的課題を解決するために、書を通じたコミュニケーションの重要性を認識していました。彼は様々な書簡や公文書を通じて、自身の思想を広め、多くの人々と交流しました。このように、王羲之の政治的活動は彼の書道に対するアプローチにも影響を与え、彼の作品の中にはその時代の社会的背景が反映されています。

2. 王羲之の書道技術

2.1 書道の流派とスタイル

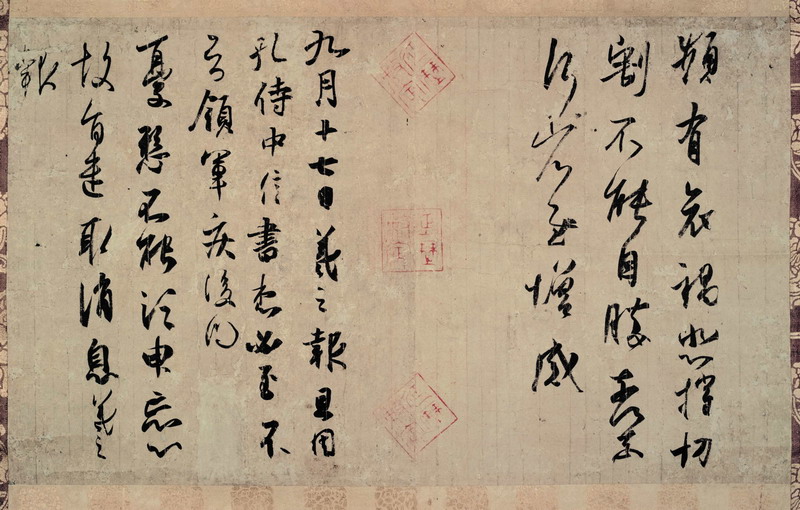

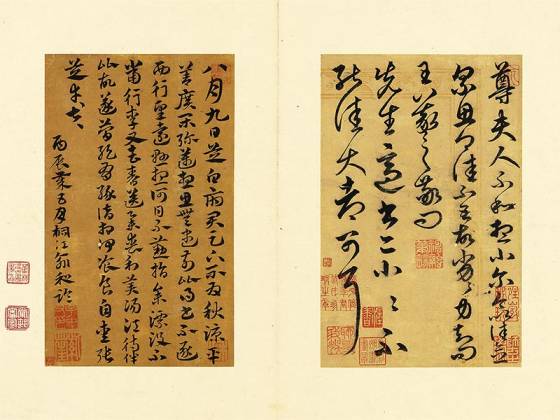

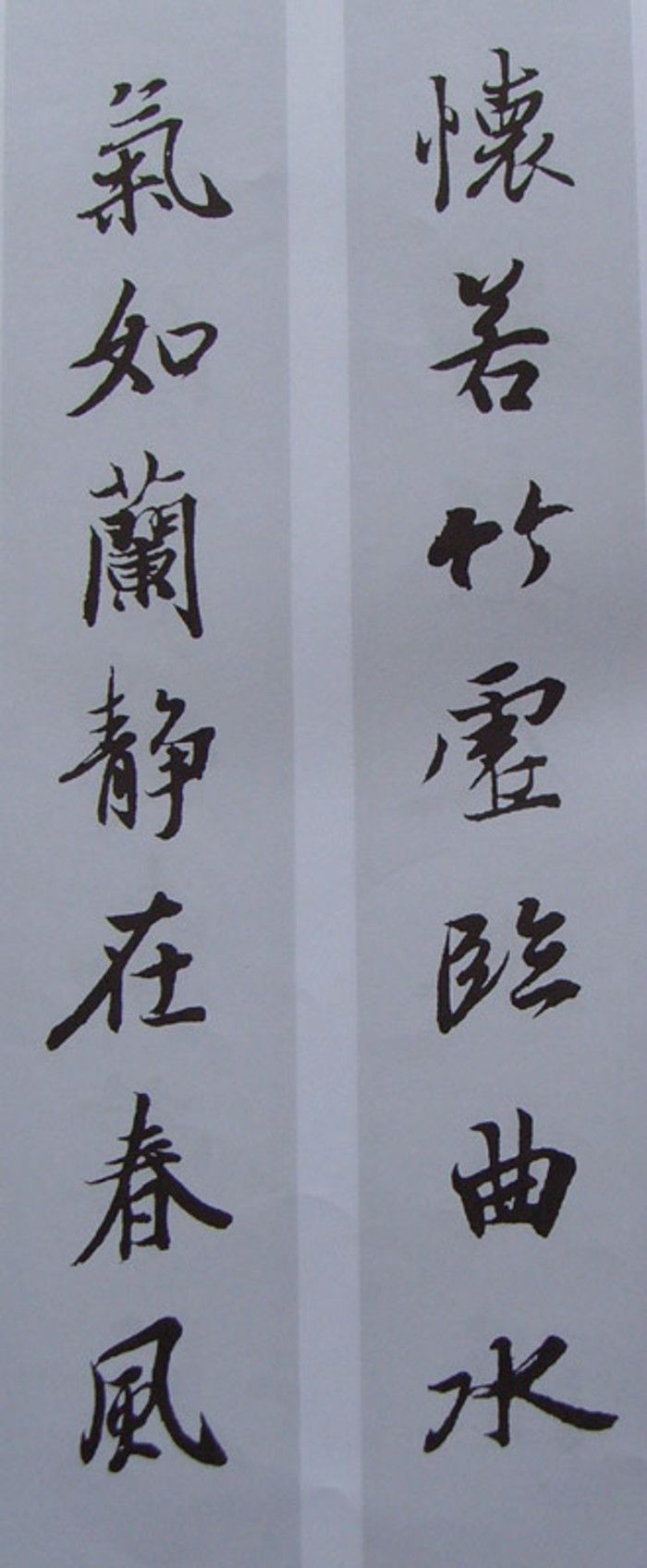

王羲之は、書道の中で多様な流派を探求し、独自のスタイルを打ち立てました。特に、行書と草書を得意とし、それらを融合させた作品が多く残されています。彼の行書は、優雅な線とリズミカルな構造が特徴で、その美しさは多くの人々に尊敬されています。また、草書においても軽快さと自由さを持っており、動きのある書体が彼の個性を引き立てています。

王羲之の書道スタイルは、彼自身の感性や情熱を色濃く反映したものであり、彼の作品は書道の技術的な面だけでなく、表現の深さにおいても高く評価されています。彼の作品は、他の書道家にとっても大きな参考となり、後世の書道スタイルに影響を与える要因となりました。

2.2 代表的な作品とその特徴

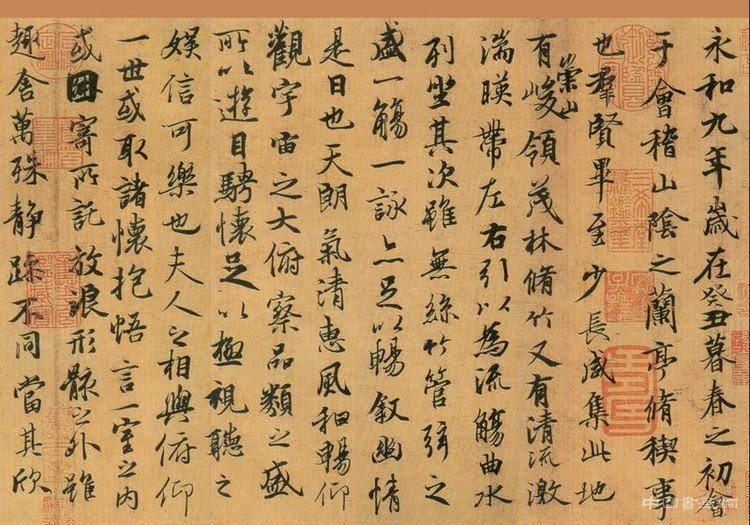

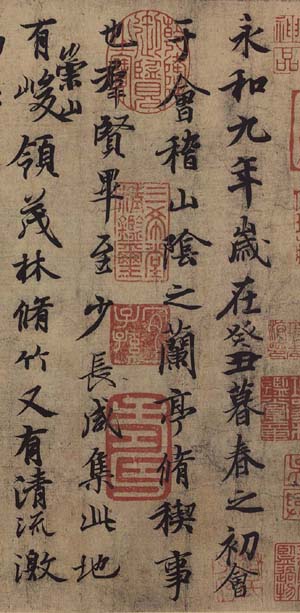

王羲之の代表的な作品には『蘭亭序』があります。この作品は、彼が開いた蘭亭での酒席の様子を詩にしたもので、書道だけでなく文学作品としても高く評価されています。『蘭亭序』の特徴は、行書の中に草書のエッセンスが巧みに取り入れられている点であり、力強い筆致と優雅な流れが見事に調和しています。この書は、特にその内容と表現力が豊かで、多くの人々に愛されています。

さらに、王羲之の書は、その色合いや筆触、書かれた内容において独自のスタイルを確立しました。彼の書は、見る人に感動を与えると同時に、深い精神的なメッセージをも含んでいます。これにより、彼の作品は今なお多くの人々に影響を与え続けています。

2.3 王羲之の書道技術の革新

王羲之は、書道における技術の革新に寄与した重要な人物です。彼は既存のスタイルにとどまらず、独自のアプローチを追求し、特に筆使いにおいて自由さと創造性を重視しました。彼の技術は、ただの見本を模倣することから脱却し、自己の感情や思想を表現する道具としての書道を確立しました。

また、王羲之は日々の練習を欠かさず、その過程で新しい技法やスタイルを取り入れ、常に進化し続けました。彼の技術は単なる表面的なものにとどまらず、内面的な成長と自己表現の手段としても機能しました。これによって、彼の書道のスタイルは他の芸術形式とも相互接続し、彼自身の個性を際立たせる要素となりました。

3. 王羲之と中国文学

3.1 文人文化との関わり

王羲之は書道だけでなく、中国の文人文化とも深い関係を持っていました。彼は詩や散文の創作にも秀でており、当時の文人たちとの交流を通じて文学の発展に寄与したと言えます。彼は詩を通じて、自己の感情を表現し、書道においてもその詩的な要素を取り入れることで、独自のスタイルを築きました。

文人文化の中で、王羲之は孤立した存在ではなく、他の著名な文人たちと交流し、互いに影響を与え合う関係にありました。そのため、彼の書道には詩的な要素が色濃く表れ、彼の作品は作品自体だけでなく、彼の生き方や思想を反映したものとなりました。

3.2 文学作品への影響

王羲之の書道技術は、当時の文学作品にも多大な影響を与えました。彼の作品は、詩の内容やテーマを引き立てるだけでなく、視覚的な美しさをもたらしました。これにより、彼の作品は詩と書道の融合を象徴する存在となり、両方の形式が互いに補完し合う関係を築きました。

また、王羲之の作品は、他の文学者たちの創作にも感化し、多くの詩人や作家が彼のスタイルを模倣したり、彼の影響を受けて新しい作品を生み出すきっかけとなりました。彼の書道が文学作品に与える影響は、創作の過程でのリズムや流れを実現させ、人々に深い感動を与えることに貢献しました。

3.3 書道と詩の統一

王羲之の artistry の中で、書道と詩は切り離せないものであり、彼自身もこの二つの形式の統一を追求しました。彼の作品は、書道の技術的な美しさと文学的な深みが見事に調和しています。これにより、彼の作品は見る人を惹きつける要素が多く、単なる書道作品の枠を超えた芸術的価値を持っています。

特に、『蘭亭序』はその美しさと内容の両方で、書道と詩が一体化した典型的な作品と言えます。詩的な内容を背景にしつつ、王羲之はその感情を筆致に込め、見る者に強い印象を与えます。彼の作品は、書道と文学の境界を超え、両者の関係を再定義するものとなりました。

4. 王羲之の文化的影響

4.1 書法教育の発展

王羲之の影響は、書道教育の分野においても大きなものでした。彼の技術やスタイルは、後の世代の書道家たちの模範となり、書道学校や道場で教えられる基本とされました。このような教育システムの発展は、王羲之の作品を通じて彼の哲学や技術が継承されることに繋がりました。

また、王羲之の教えは、単に技術的なスキルに留まらず、書の背後にある思想や美意識を重視するアプローチをも含んでいます。これにより、彼の作品を学ぶことで、学生たちは書道の技術だけでなく、それに伴う精神的な成長も促されることとなりました。王羲之のような名人が持つ技術と哲学は、書道教育の重要な一部となっています。

4.2 他のアーティストへの影響

王羲之の影響力は、彼の後を受け継ぐ多くの著名な書道家やアーティストにも波及しました。彼が確立したスタイルは、さまざまな流派の発展に寄与し、特に行書や草書の技術は多くの書道家によって発展していきました。王羲之の作品は、後の世代のアーティストたちにとってのインスピレーション源となり、新たな技術やスタイルを生むきっかけを提供しました。

また、彼のアプローチは他の芸術分野にも影響を及ぼし、絵画や詩と書道が融合しながら、新しい芸術的表現を生み出しました。王羲之の作品は、彼自身の書道にとどまらず、彼が生きた時代の中国文化全体に多大な影響を与える存在となりました。

4.3 国際的な認知と評価

王羲之は中国国内での評価にとどまらず、国際的にも高く評価されています。彼の作品は多くの国で研究され、展示されており、世界中のアーティストや学者に影響を与えています。特に、彼の書道技術は西洋のアートシーンでも注目され、多くのアーティストが彼のスタイルやアプローチからインスピレーションを受けています。

王羲之の作品は、書道の美しさと文学的な深さを持ち合わせているため、単なる文化的遺産としてだけでなく、現代における創造的な表現の源泉とも言えます。国際的な美術館やギャラリーで彼の作品が展示されることで、王羲之の名声はますます広がりつつあります。

5. 王羲之の評価の変遷

5.1 生前の評価

王羲之の才能は、生前から高く評価されていました。その美しい書風と文学的な感性は、多くの contemporaries に賞賛され、彼自身にも多くの弟子がついていました。彼の同時代の人々は、彼の才能を認め、書道の技法だけでなく、その哲学や思想も称賛しました。そのため、王羲之は他の書道家たちと比べて特に目立つ存在でした。

生前の評価は、彼の人間性にも起因しています。彼は優れた人間関係を築き、書道と同様に人柄を大切にすることで、多くの友人や支持者を得ることができました。これにより、彼の名前は書道界のみならず、当時の文化社会においても知られるようになりました。

5.2 歴史的視点からの再評価

後世において、王羲之の評価は時代と共に変容しました。彼の功績や影響力は、百年、千年という単位での歴史的視点からの再評価が行われ、その重要性が再確認されることとなります。特に、宋代以降、王羲之の書は模範とされ、多くの書道家が彼のスタイルを模倣したり、彼の技法を学ぼうとしたことからも、その評価の高さがうかがえます。

また、彼の作品が展示されることで、多くの人々が王羲之の書芸を直接体験し、その美しさや深さを実感することができました。このように、王羲之は単なる歴史上の人物ではなく、彼の作品を通じて現代の人々とも連結している存在であることがわかります。

5.3 現代における王羲之の位置

現代においても王羲之の作品は高く評価されており、書道界における彼の地位は不動のものとなっています。書道の教育機関では王羲之の技術が教えられ、彼の作品が扱われることで、次世代の書道家たちに強い影響を与えています。彼の技法や理念は、現代の芸術においても重要な指針となっており、書道の発展には欠かせない存在です。

また、彼の影響は書道だけでなく、広く中国文化全般に及んでいます。王羲之の作品は、書道以外の分野でも引用されたり、参考にされたりすることが多く、彼の名前は今や国際的にも知られる存在となっています。彼の業績は歴史に埋もれることなく、現代においても生き生きと息づいています。

6. 王羲之の Legacy

6.1 書道界に与えた影響

王羲之は、書道界における伝説的な存在です。彼の影響により、行書や草書に対するアプローチは大きく変わり、後続の書道家たちは彼の技術を学ぶことで新しいスタイルを確立していきました。王羲之が残した作品は、今日に至るまで多くの書道展や公演で取り上げられ、彼の名声は衰えることがありません。

また、王羲之の書道はただの技術ではなく、表現の手段としての重要性も持っていました。彼の作品は、書道の美的価値を高めただけでなく、その背後にある意味や感情を描き出し、他の書道家たちにもその実践を促す結果となりました。王羲之の功績は、書道界の発展に貢献し、文化遺産としても残り続けるでしょう。

6.2 現代文化への繋がり

王羲之の影響は、書道を超えて現代文化全般に繋がっています。彼の美意識や哲学は、現代のアートやデザイン、さらには文学の分野においても多くの影響を与えています。特に、現代のアーティストたちは、王羲之の技法を取り入れたり、彼の理念を参考にしたりすることで、独自の作品を生み出しています。

また、彼の作品を通じて書道が果たす役割は、文化理解やコミュニケーションにおいても重要です。王羲之の書は、見る人々に深い印象を与え、文化的な交流を促す一助となっています。書道が世界中の人々に受け入れられる中で、王羲之の存在はますます意義深いものとなつています。

6.3 王羲之から学ぶこと

王羲之の人生や業績から私たちが学ぶべきことは多岐にわたります。彼は技術の習得に留まらず、深い哲学や人間関係の重要性を理解していた点が特に評価されます。書道を学ぶ者として、自らの内面を表現する道具として書道を捉え、その結果が他者とのつながりを生むことにも繋がるということを教えてくれます。

また、王羲之は自己表現の手段として書道を用いることで、感情や思想を伝える力を持っていました。私たちも、自らの表現手段を大切にし、他者に影響を与える力を意識することでより良いクリエイターになることができるでしょう。彼の精神は、今の時代にも通じる価値があり、私たちが日常生活においても取り入れるべき教訓です。

終わりに

王羲之は、中国文化における重要な象徴であり、多くの人々に影響を与え続けています。彼の功績と精神は、書道や文学に留まらず、広く文化の発展に寄与していることを考えると、彼の存在は今後も語り継がれることでしょう。王羲之の生涯や業績を通じて、彼が残したメッセージや価値は、私たちが自身を見つめ、成長していくための指針となり続けることを期待しています。