王羲之に関する伝説と逸話

王羲之(おうぎし)は、中国の東晋に生まれた書道の巨匠であり、その名は今も多くの人々に記憶されています。彼の書道技術や作品は、単なる芸術を超え、文化的な遺産として大切にされています。王羲之にまつわる伝説や逸話は、彼の人生や功績の奥深さを物語っており、彼の人物像をより興味深く、かつ生き生きとしたものにしています。この文章では、王羲之の生涯から始まり、彼の書道技術、伝説、影響、そして逸話の分析に至るまで、詳細に考察していきます。

1. 王羲之の生涯

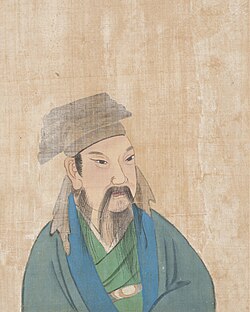

1.1 王羲之の出生と家族背景

王羲之は、303年に現在の中国の紹興市で生まれました。彼の父、王恵は著名な政治家であり、王羲之はその影響を強く受けて育ちます。王家は代々文官を多く輩出しており、王羲之もその期待を受ける存在でした。彼の出生地である紹興は、地理的に文化が交わる場所であり、早くから書道や文学に触れる環境が整っていました。このような家庭に育った王羲之は、自ずと書の道へ進む運命にあったと言えるでしょう。

王羲之の母親もまた、教養のある女性であり、彼に文を教えました。彼女からは詩歌の楽しさや、漢字の美しさを教えられ、これが彼の後の書道家としての礎となります。家族の支えを受けた王羲之は、幼少期から書の才能を発揮していくことになります。

1.2 王羲之の教育と初期の書道道

王羲之の教育は、非常に充実したものでした。彼は若い頃から優れた教師から多岐にわたる学問を学び、特に書道においては、当時の代表的な書家から影響を受けました。初期には、王羲之は董其昌(とうきしょう)や顔真卿(がんしんけい)などの技巧を学びながら、自身のスタイルを確立していきます。特に董其昌からは、書の感性と技法を大いに吸収しました。

王羲之は、当時の流行に流されることなく、自身の独特な表現を追求しました。彼の初期の作品には、感情や情景を豊かに伝える要素があり、後の作品に比べてまだ未成熟な部分も見受けられますが、そこには潜在的な才能が感じられます。彼は、書道の学びを通じて、ただ技術を習得するだけでなく、自身の内面を表現する方法を模索していました。

1.3 政治的活動と影響力

王羲之は書道家だけでなく、政治家としても名を馳せました。彼は、南朝の政治に関与し、当時の権力者に重用されました。彼の政治的活動は、個人としての評価を高めると同時に、書道界にも大きな影響を与えました。その巧みな言葉遣いや文才は、彼を政治的にも際立たせる要因となりました。

特に、「王羲之の書は徳をもって人を動かす」と言われるように、彼の作品にはしばしば政治的なメッセージや哲学が込められています。彼の書は礼儀や教養の象徴と見なされ、政治の場でもその影響力は計り知れません。王羲之の存在は、彼自身の作品に対する評価を高めるだけでなく、書道の文化全体の地位を引き上げることにも寄与したのです。

2. 王羲之の書道技術

2.1 書道スタイルの特徴

王羲之の書道スタイルは、彼の独自性を示すものであり、特に「行書」において傑出しています。彼の書は流れるような筆致と、柔らかな曲線が特徴で、観る者に心地よい印象を与えます。王羲之は、単に文字を記すのではなく、文字に命を吹き込むような考え方を持ち、感情や状況を表現することを重視しました。

また、王羲之は、書の中に流れるリズムやバランスに非常に敏感であり、使う筆や墨の量、さらには筆の角度やスピードを巧みにコントロールしました。これにより、彼の作品にはダイナミズムが生まれ、静の中に動を感じさせることができます。彼の技術は、後の世代の書道家たちにとっての模範となり、さらなる発展を促す土壌を提供しました。

2.2 代表的な作品とその評価

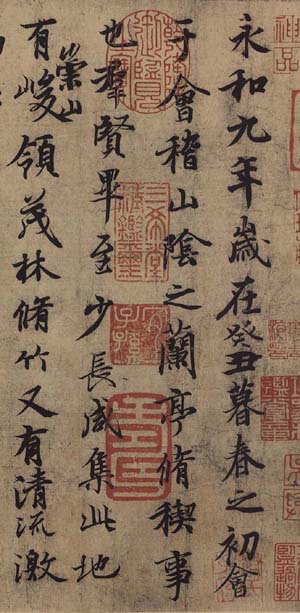

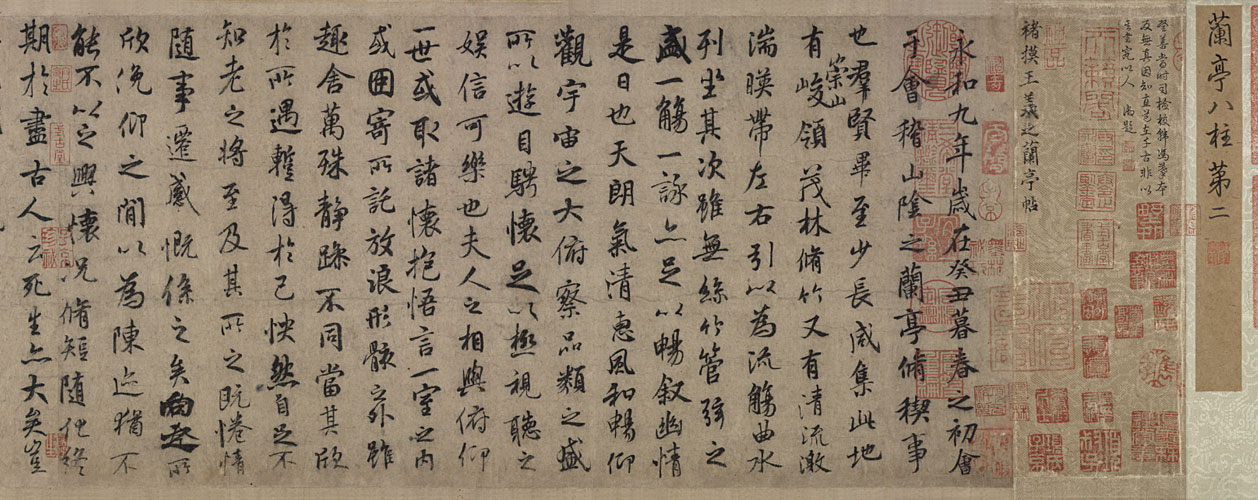

王羲之の代表作として、「蘭亭序」があります。この作品は、王羲之が友人たちと共に集まった蘭亭で詩を詠み、その際の思いをまとめた序文です。作品は、彼の書道技術を象徴するものであり、筆使いや構成が緻密で、深い感情が込められています。「蘭亭序」は、年月を超えた価値を持つ作品として評価され、現在でも多くの書道愛好家に愛されています。

また、王羲之の作品には、他にも「十七帖」や「自叙傳」があり、これらも彼の技術を象徴するものです。「十七帖」は、彼の心情や内面を映し出した作品とされ、特にその筆触や墨の濃淡が、彼の技術の高さを如実に示しています。学者たちによる評価も高く、様々な美術館やコレクションに収蔵されています。

2.3 書道の技術革新への貢献

王羲之の技術革新は、書道の発展において革命的なものでした。彼は、古典的な技法を踏襲しつつも、自身の感性を加えた新たなスタイルを確立しました。これにより、当時の書道界に新風を吹き込み、より自由で表現豊かな書が広まる基礎を築いたと言われています。

彼の影響は書道だけにとどまらず、美術や文学、さらには哲学にも広がりました。王羲之の書道スタイルは、さらに後の時代の書道家たちにも影響を与え、特に南北朝時代以降の書道がその影響を受けています。王羲之の革新的な技術と表現方法は、書道の未来に向けた新たな地平を開いたのです。

3. 王羲之にまつわる伝説

3.1 「蘭亭序」の誕生に関する伝説

「蘭亭序」は王羲之の名作であるだけでなく、その誕生に関する伝説も伝わっています。ある春の日、王羲之は友人たちと芳しい蘭の花が咲く場所で詩を詠むために集まりました。この時、王羲之はその感動を詩にしたためることを決意し、蘭亭序が誕生したと言われています。この逸話は、自然と詩、友人との絆を強調しています。

伝説によれば、王羲之はその瞬間の感情を墨で紙に移す際、まるで天からの啓示を受けたかのように、すらすらと筆を進めたとされています。彼の筆致が自然に溶け込み、流れるような表現が生まれたというのです。この物語は、王羲之の才能が神から与えられたものであると同時に、彼の感性の高さを物語っています。

3.2 王羲之とその弟子たちの逸話

王羲之は多くの弟子を取り、その技術を継承させました。彼と弟子たちとの間には、深い信頼関係が築かれており、その様子は様々な逸話に残されています。例えば、一度王羲之が弟子に何かを教える際、「書は筆に重きを置くべし」と語ったと言われています。この言葉は、筆使いの重要性を示し、弟子たちに大きな影響を与えています。

また、王羲之は弟子たちに対し、筆を使う際には自身の心の状態を整えて臨むようアドバイスをしました。この教えは、心の平安が書の質を左右するというもので、弟子たちはそれを実践し、王羲之の教えを体現することで彼のスタイルを確立しました。つまり、王羲之は技術だけでなく精神的な側面も重視した教育者でもあったのです。

3.3 王羲之と自然の関係に関する故事

王羲之は、自然との関わりを大切にしていたことから、多くの故事が生まれています。彼は自然の美しさを愛し、散策中にインスピレーションを得ることが多かったと言われています。春の花々が咲き誇る時や、秋の紅葉が美しい時など、自然の景観が彼の書道の表現にどのように影響を与えたのかを示す逸話が溢れています。

ある日、彼が川辺で書をしていた際、清流の音が心地よく、彼はその音を聞きながら筆を進めました。彼の作品には、その時の自然の美しさや音までもが込められていると言われています。自然との深い関わりを持つ王羲之の作品は、まさに自然の一部として生まれたものであり、彼の精神性と技術が融合したものだと評価されています。

4. 王羲之の影響

4.1 後の書道家への影響

王羲之の影響は、彼自身の作品やスタイルにとどまらず、その後の数世代にわたって与えられました。彼の行書は、特に影響を受けた書道家たちによって継承され、さらに発展しました。書道の歴史において、彼は「聖人」と称えられるほどの存在であり、後の書道家たちは彼の作品を模倣し、敬意を表しました。

特に、王羲之のスタイルは、唐代の書道家たちにも大きな影響を与えました。例えば、唐の書道家である顔真卿や柳公権は、王羲之の技術や美学を取り入れ、それをさらに発展させました。彼の作品を通じて、王羲之のスタイルは中国全土に広がり、書道の発展に寄与しました。

4.2 現代における王羲之の評価

今日、王羲之は中国だけでなく、世界的に高い評価を受けています。彼の作品は、古典書道の最高峰と見なされ、書道愛好家や研究者たちにとってのバイブルとなっています。また、多くの書道教室や学校で彼の作品が教材として使われており、次世代にその技術や美意識が受け継がれています。

現代のアーティストたちも王羲之の影響を受け、彼のスタイルを取り入れた新たな作品を生み出しています。モダンアートと融合した作品や、彼の書を基にした彫刻、現代的な表現方法で王羲之を再解釈した作品が多く見られます。このように、王羲之の影響は時代を超え、創造性の源泉となり続けています。

4.3 書道文化の発展への寄与

王羲之は、書道文化の発展に多大な寄与をした人物です。彼の革新的なスタイルは、書道の発展方向を示し、次世代の書道家たちに新たな基準を設けました。王羲之の名は、書道における「美」や「表現力」を象徴しており、彼の影響があったからこそ、書道は今日のように多様性を持ったものとなりました。

王羲之の理念は、書道の技術だけでなく、精神的な側面にも深く根付いています。彼の教えや作品は、書道愛好者に対して自らの心を反映させる方法を示し、単なる技術習得を超えた深い意味を持たせています。このことから、王羲之は書道の枠を超え、広く文化全体に影響を与える存在となったのです。

5. 王羲之に関する逸話の分析

5.1 逸話が持つ文化的意義

王羲之に関する逸話は、単なる物語にとどまらず、深い文化的意義を持っています。これらの逸話は、王羲之の人間性や作品の背景を理解する手がかりとなり、彼の人生哲学に触れることができます。また、逸話を通じて、当時の社会情勢や価値観が反映されており、文化的な文脈を理解する上でも重要です。

例えば、「蘭亭序」の逸話は、友情や自然の美しさ、そして創造的なインスピレーションを結びつけるものであり、現代にも通じる普遍的なテーマを持っています。このような逸話を通じて、王羲之が重視していた価値観や人との関わりの重要性を知ることができるため、ただの書道家としてではなく、文化人としての側面が強調されます。

5.2 伝説と実際の歴史との関係

王羲之にまつわる伝説は、歴史的事実と密接に関連しています。彼の作品や業績は、確かに歴史の中で実際に存在したものであり、伝説はその出来事を強化する役割を果たしています。しかし、伝説の中にはフィクションや神話も混ざっており、実際の歴史と伝説との整合性を考慮しながら理解する必要があります。

例えば、彼が「蘭亭序」を詠んだ背景には、実際の集まりや出来事があったことは間違いありませんが、その記録は後に美化され、王羲之の才能が神秘化されて伝わります。これにより、彼の存在はより一層特別なものとされ、後の世代に影響を与える要素となったのです。

5.3 日本文化における王羲之の位置づけ

王羲之は日本文化にも深い影響を与えています。特に、江戸時代の書道家たちは王羲之のスタイルを模倣し、その技術を学びました。日本では、彼の作品が重要視され、王羲之の名は書道を学ぶ上で欠かせない存在となっています。更に、彼の考え方や作品は、和歌や文学にも影響を与え、日本独自の文化が形成される一助となりました。

また、書道の流派が多様化する中で、王羲之の作品や技術はその源流として位置付けられています。日本の書道家たちは、王羲之の技術を受け継ぎつつ、日本の文化に根ざした独自のスタイルを築き上げています。このように、王羲之は中国文化にとどまらず、日本においても重要な存在としての地位を確保しています。

6. 結論

6.1 王羲之の遺産と未来への影響

王羲之は、書道において革新をもたらした偉大な人物であり、その遺産は今もなお、多くの人々に影響を与えています。彼の生涯や作品にまつわる数々の逸話や伝説は、彼の人間性や思想を反映し、文化的価値を持っています。王羲之の存在があるからこそ、中国文化のみならず、世界中の書道愛好家が彼の技術を学び、敬意を表しているのです。

未来においても、王羲之の影響は計り知れず、彼の技法や考え方は、新しい世代のアーティストや書道家たちに受け継がれていくでしょう。王羲之の遺産は、ただの技術だけでなく、文化や人間の感性を結びつける力を持っています。彼の存在がもたらす影響は、芸術や文化の領域を超えて、今後も長く語り継がれることでしょう。

このように、王羲之に関する伝説や逸話を理解することは、彼の人物像を深く掘り下げ、書道文化の豊かさを感じることに繋がります。彼の足跡は今も私たちの中に生き続け、未来の創造に向けた道しるべとなっています。