団扇は、中国文化の中で特に深い意味を持つアイテムの一つです。古代から現代にかけて、団扇は単なる涼を取る道具としての役割を超え、人間関係を深めるコミュニケーションツールとして重要な位置を占めてきました。本稿では、団扇を通じた人間関係の形成について、歴史的背景、役割、現代での使われ方、具体例を交えながら詳しく見ていきます。

1. 団扇の歴史と文化的背景

1.1 古代中国における団扇の起源

団扇の起源は古代中国に遡ります。紀元前の時代には、竹や木を使って作られた団扇が存在し、貴族や上流階級によって愛用されていました。初めは風を起こすための実用的な道具であった団扇は、次第に文化的なアイテムへと進化していきます。装飾的な要素が加わり、絵画や書道が施されることで、見る人々に美しい印象を与える作品へと変わっていきました。

また、古代の文献には、団扇が様々な儀式やイベントにおいて使用されていた記録も残されています。この時代の団扇は、持つ者の地位を示す象徴でもありました。たとえば、王族や高位の貴族は特注の団扇を持ち、その美しさによって自身の権威をアピールしていたのです。

1.2 日本への伝来と変遷

団扇は中国から日本に伝わり、日本文化の中でも独自の発展を遂げました。8世紀ごろに団扇が日本に渡り、その後、平安時代には貴族の間で使用されるようになりました。日本では「うちわ」という名称で親しまれ、貴族の宴や祭りの場での必需品となりました。また、団扇は武士の間でも使われ、特に戦国時代には、合戦の際に自らの家紋を描いた団扇を持つことが一般的でした。

時代が進むにつれ、団扇のデザインや製作方法も変わっていきました。江戸時代には多くの職人が団扇を作り、その技術が高まりました。色鮮やかな絵が描かれ、さまざまな素材が使われるようになりました。日本の団扇は、涼しさを求めるだけでなく、文化的なシンボルとしての役割も果たしてきました。

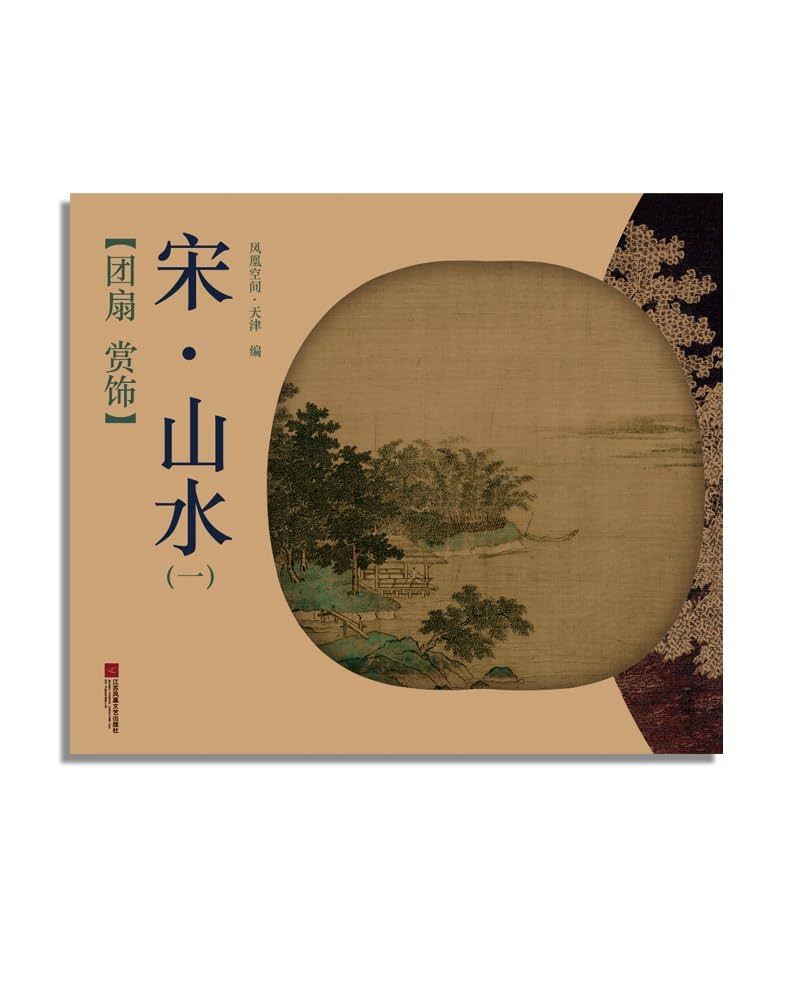

1.3 団扇のデザインと象徴性

団扇のデザインは、その持つ文化的な意味を非常に反映しています。たとえば、花や風景、動物などが描かれた団扇は、それぞれ特別な意味や願いを込めています。特に日本では、季節感を大切にしたデザインが多く、春には桜、夏には海や花火、秋には紅葉、冬には雪景色がテーマになります。

さらに、団扇は贈り物としても重宝されます。友人や家族へ贈る際には、想いを込めたデザインを選ぶことが多いのです。このように、団扇は美しさだけでなく、相手への思いやりや感謝の気持ちを表す象徴ともなります。そのため、団扇のデザインは人間関係を深める上で重要な役割を果たしています。

2. 団扇の役割と機能

2.1 涼を取る道具としての団扇

団扇の最も基本的な役割は、涼を取ることです。特に夏の暑い日には、団扇を使うことで気温を和らげることができ、快適さを提供します。古代から現代にかけて、団扇は夏の必需品とされ、多くの家庭に置かれています。特に日本の夏祭りでは、多くの人々が団扇を手にして参加し、涼を楽しむ姿が見られます。

さらに、団扇は日差しを遮る役割も果たします。特に屋外のイベントや行事では、太陽の光を防ぐ手段としても重宝されます。このように、団扇は実用的な道具として生活の中で広く使われており、その存在が日常生活における安心感を提供しています。

2.2 談話とコミュニケーションのツール

団扇は単なる涼しさを提供する道具だけではなく、コミュニケーションのツールとしても重要です。友人や家族と集まる場面で団扇を持つことで、それが会話のきっかけとなります。特に祭りやイベントでは、人々が団扇を合わせて見せ合うことで、話題を共有し、親密さを深めることができます。

また、団扇には「打扇」としての意味もあります。団扇を持ちながら話すことで、お互いの距離感を縮めやすくなり、リラックスした空気が生まれます。このように、団扇はコミュニケーションの場において、無言の仲介者としても機能しているのです。

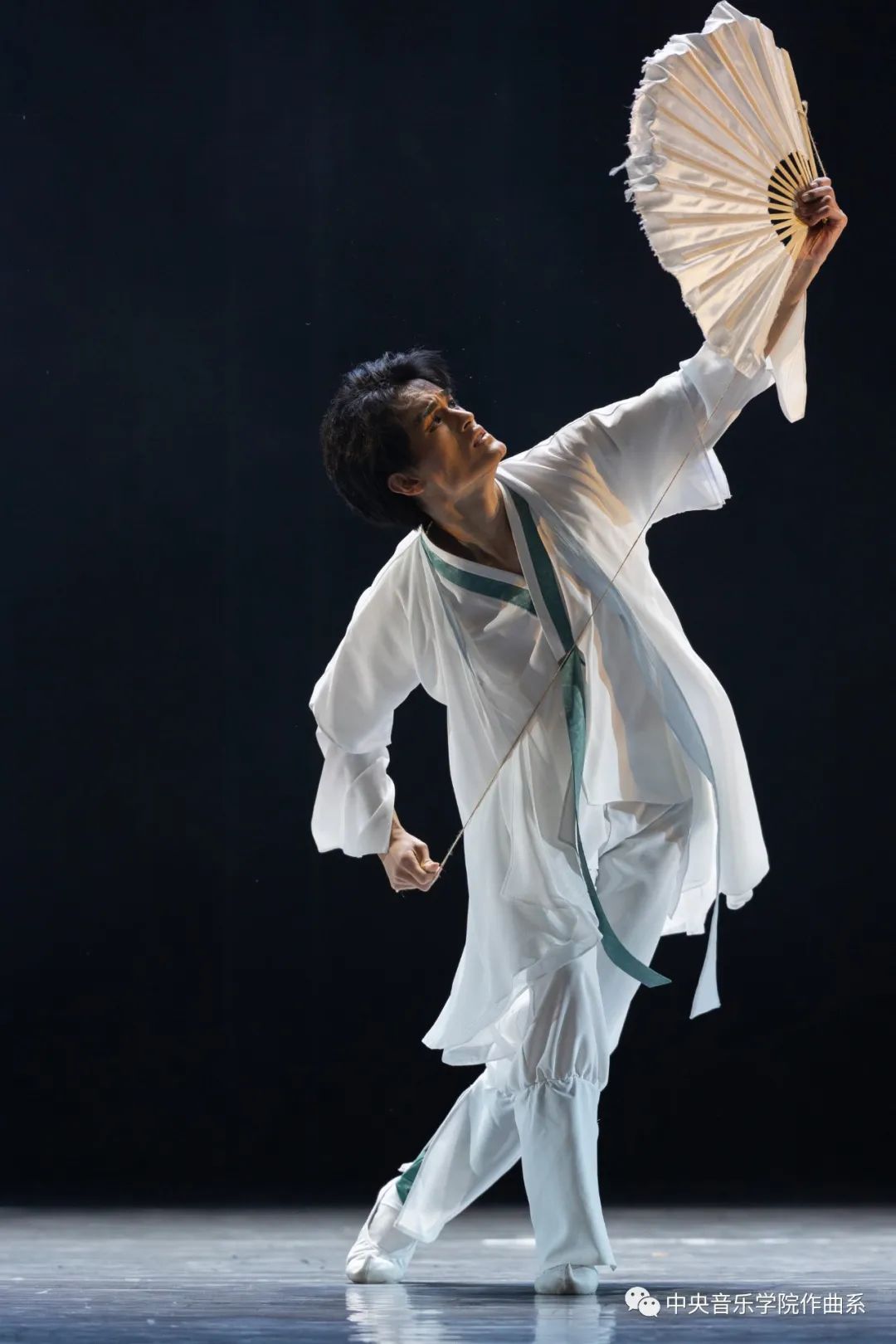

2.3 団扇の芸術的価値と習慣

団扇は、単なる道具としての役割以上に、その芸術性にも注目が集まっています。一部の団扇は特に美しいデザインで制作され、見る人々に感動を与えます。著名な芸術家や職人が手がけた団扇は、まるで一つのアート作品のようで、展示会やギャラリーでも取り上げられることがあります。実際、日本の伝統工芸品としても価値が認められています。

さらに、団扇を使用することは、特定の習慣や風習に結びついていることが多いです。例えば、夏祭りの際に特定のデザインが使われたり、各地方で異なる団扇を持ち寄ることで地域文化が表現されたりします。このように、団扇は単なる道具ではなく、文化の一部としても存在していることが理解できるでしょう。

3. 団扇に見る人間関係の重要性

3.1 団扇を通じた出会いの場

団扇は多くの出会いの場を提供するアイテムでもあります。特に祭りやイベントでは、団扇を持った人々が集まることで、自然と会話が生まれます。団扇のデザインや素材、さらにはその背景にある意味について話すことで、初対面同士でも話が弾みやすくなります。このように、団扇は人と人を繋ぐ架け橋の役割を果たしているのです。

また、団扇を使った交流会やイベントも開催されています。これらのイベントでは、参加者が自分の好きなデザインの団扇を持ち寄り、それを通じて新しい友達を作ったり、共通の趣味を持つ人たちと意気投合したりする機会が増えています。そこでの出会いが、後に長い友情や繋がりを築くきっかけとなることも少なくありません。

3.2 団扇がもたらす絆と友情

団扇は与える側と受け取る側の間に大きな絆を生み出すアイテムです。特に、特別な occasion(場面)で団扇を贈ることで、その贈り物には感謝や好意が込められます。相手への思いやりを表す手段として団扇を選ぶことは、お互いの親しさを示す大切な行為です。

例えば、友人の誕生日や特別な日には、その人の好みに合わせたデザインの団扇を贈ることがあります。これは、単に物を贈るだけでなく、贈る方の気持ちが込められた大切なギフトとなります。結果として、贈る側と受け取る側との間により強い友情の絆が築かれるのです。

3.3 団扇に込められた思いやり

団扇にはその持つデザインや要素によって、特別な意味やメッセージを込めることができます。季節の花や美しい風景が描かれた団扇には、自然への感謝や、人生の美しさを感じさせる要素が多く含まれています。このような団扇を贈ることで、受け取った人はその感謝の気持ちを感じることができます。

団扇に描かれた美しさやメッセージは、持つ人同士の心を温かくする効果があります。特に、病気や辛い時期を過ごしている友人に団扇を贈ることで、「あなたのことを思っています」という気持ちが伝わります。このように、団扇は思いやりを形にする手段としても大変重要な役割を果たしています。

4. 現代における団扇の使われ方

4.1 現代の祭りとイベントでの団扇の役割

現代においても、団扇は多くの祭りやイベントで重要な役割を果たしています。夏の花火大会や盆踊り、さらには地域の祭りでは、多くの人々が団扇を手にして参加します。このとき、団扇は参加者同士の親しさを高め、共通の体験を形作る道具となっています。団扇を使った演出やデザインにより、祭りの雰囲気もさらに盛り上がります。

また、団扇を手にした人々が集まると、自然と交流が生まれます。団扇のデザインや背景について話すことで、初対面同士でも仲良くなれる切っ掛けとなります。こうした場では、団扇が人々の心を繋ぎ、その場に和やかな雰囲気を醸し出します。

4.2 ソーシャルメディアとの融合

最近では、団扇もソーシャルメディアと結びついています。特にインスタグラムやTikTokなどのプラットフォームでは、団扇を持った写真や動画がシェアされることが増えました。自分が作ったオリジナルの団扇をアップすることで、他のユーザーとの交流が試みられます。このように、団扇は物理的なアイテムでありながら、デジタル空間でも大きな存在感を持つようになっています。

また、団扇を通じたオンラインワークショップやイベントが行われるようになってきました。手作りの団扇を作成するためのオンラインクラスに参加することで、参加者同士のコミュニケーションが生まれ、まるで実際のイベントのような体験が提供されています。このような新しい試みは、団扇の存在意義をさらに広げています。

4.3 若者文化における団扇の再評価

近年、若者の間でも団扇が再評価されています。伝統的なアイテムである団扇は、若者たちの間で流行の兆しを見せています。ファッションとして団扇を持ち歩くスタイルが広まり、カラフルでユニークなデザインの団扇が人気を集めています。このトレンドは、伝統を尊重しつつも、新しい文化を取り入れたものとして注目されています。

また、団扇を使用したアートイベントや展示が開催されることもあります。若いアーティストたちが、団扇を用いて自己表現を試みることが増え、アートとしての価値が見直されています。これにより、伝統的な団扇が新たな形で文化の一部として息づいていることが理解できます。

5. 団扇を通じた人間関係の具体例

5.1 伝統行事における団扇の配布

伝統行事では、団扇が人々の手に配られることが一般的です。たとえば、夏祭りや地域の祭りでは、参加者に手作りの団扇が配布されることがあります。これにより、すぐに人々の距離が縮まり、共通の体験を通じて新たな交流が生まれます。このような団扇は、祭りの思い出を形に残すだけでなく、参加者同士の親しさを育む一助となります。

また、祭りの際には、団扇の配布を通じて地域の特色やその価値を伝えることも重要です。地元の特産や文化を取り入れたデザインの団扇を配布することで、地域のアイデンティティを共有することができます。

5.2 ビジネスシーンでの団扇の活用

近年、ビジネスシーンにおいても団扇が活用されることがあります。特に商業イベントや展示会では、企業が独自の団扇を制作し、来場者への配布を行うことが一般的となっています。こうした団扇には、企業のロゴやメッセージがデザインされており、宣伝の一環としての役割を果たします。

また、ビジネスパートナーへのギフトとして団扇を贈ることもあります。特に日本の商習慣では、贈り物に対する配慮が重要とされており、オリジナルデザインの団扇はその特別感を演出するための手段として最適です。このように、ビジネスシーンでも団扇が人間関係の深化に貢献しています。

5.3 団扇ワークショップとクリエイティブな交流

団扇を使ったワークショップが開催されることで、参加者同士の交流が生まれる機会が増えています。手作りの団扇を作成するワークショップでは、参加者が集まって自分のアイデアを表現し、他の参加者と交流しながら楽しむことができます。このような体験は、参加者にとって新たな友情や絆を生み出すきっかけとなります。

また、企業や学校でも団扇を通じて様々なイベントを企画することが増えてきました。共に団扇を作りながら会話を楽しむことで、認識を深め、チームビルディングにもつながるのです。これにより、団扇はインタラクティブな交流の場ともなり、参加者同士の関係を育む助けとなっています。

6. 結論

6.1 団扇の持つ普遍的な魅力

団扇は、ただの涼を取る道具としてだけではなく、深い文化的意味や人間関係を育む役割を果たすアイテムであることがわかります。歴史的な背景や役割を通じて、団扇と人間関係の結びつきは、一貫して存在しているのです。その魅力は、友情や思いやり、地域の繋がりを育む力にあります。

6.2 未来に向けた団扇の可能性

現代においても、団扇は新たな形で進化を遂げています。特に若者たちの間での再評価や、ソーシャルメディアとの結びつきは、団扇の文化を未来に引き継ぐための重要なポイントです。団扇が連携の道具としての役割を果たす限り、その存在はこれからも続いていくでしょう。

6.3 団扇を通じた絆の継続と発展

団扇が持つ文化的、社会的な価値は、今後も人々の間で長く受け継がれていくはずです。団扇を通じて形成される絆は、人々の心をつなぎ、新たな理解や共感を生む助けとなります。これからも団扇がもたらす豊かな人間関係を大切にし、未来に向けてその魅力を広げていくことが求められています。「終わりに」団扇の文化を享受し、その良さを多くの人々に伝えていきましょう。