竹は、中国の文化や文学において非常に重要な位置を占めています。そのしなやかさや強さ、さらには象徴的な意味合いを持つ竹は、古代から現代まで、多くの文学作品に登場し、深い影響を与えてきました。本記事では、竹が描かれた中国の文学作品について、多角的に探求し、その文化的背景や文学におけるテーマ、さらには竹を通した人物描写や日本文学との交流について詳しく見ていきます。

1. 竹の文化的背景

1.1 竹の歴史

竹は、中国の自然において非常に特異な存在であり、古くから人々の生活に根ざしてきました。竹の栽培は数千年前から始まり、古代の人々は竹の特性を活かして、道具や建材、さらには楽器を作り出しました。特に、竹はその成長速度が非常に早く、持続可能な資源として重宝されました。古代中国では「竹の子」という食材もあり、竹の採取は食文化にも大きく貢献してきました。

竹には「楽器の材料」としての側面もあります。古代中国の楽器、例えば「笛」や「箜篌」に使われており、音楽と竹の深い関わりは、竹の文化的な重要性を一層高めています。竹を素材とした楽器は、特に風の音を模倣し、自然との調和を感じさせるものとして、多くの詩や歌にも取り上げられています。

1.2 竹の象徴的意味

中国文化において、竹は「しなやかさ」と「強さ」の象徴とされています。しなやかな姿勢は、困難な状況にも耐えうることから、智慧や柔軟さの象徴ともされています。そのため、竹は高潔な精神や志を持った人の象徴として描かれることが多いです。逆に、竹が折れないこともまた、困難に対する毅然とした姿勢の象徴とされ、倫理観や道徳を重視する中国の文化において、竹は重要なモチーフとなっています。

竹の持つこれらの象徴的意味合いは、文学作品の中でしばしば表現されています。詩や散文において、竹は作家たちが志や理想を表すための強力な象徴として機能し、その描写は読者に対する深いメッセージを含んでいます。例えば、竹は「不屈の精神」を表すと同時に、「平穏な心」をも表すと言われ、その多面性が様々な作品において強調されています。

1.3 竹と中国哲学

竹は中国哲学、特に儒教や道教においても重要な役割を果たします。儒教では、竹は高潔で誠実な性格を持つ人々の象徴とされ、高い道徳的価値を持つ存在と見なされます。一方、道教では、竹は「自然」と「調和」を象徴し、个人が自然と調和した生活を送ることの重要性を教えています。これにより、竹は中国の思想体系において、倫理的かつ哲学的な意味合いを持つ存在となっています。

さらに、竹の成長は「持続可能性」や「再生」を意味し、古代の知恵が現代の環境問題に対しても提示された解決策を示唆していると言えるでしょう。竹の象徴性を通じて、自然との共生や内面的な成長が強調され、これらの哲学的な教えが文学作品にも織り交ぜられています。竹は単なる植物ではなく、中国文化全体に深く根付いた哲学的な存在としての役割を果たしています。

2. 竹をテーマにした古典文学

2.1 詩詞における竹の表現

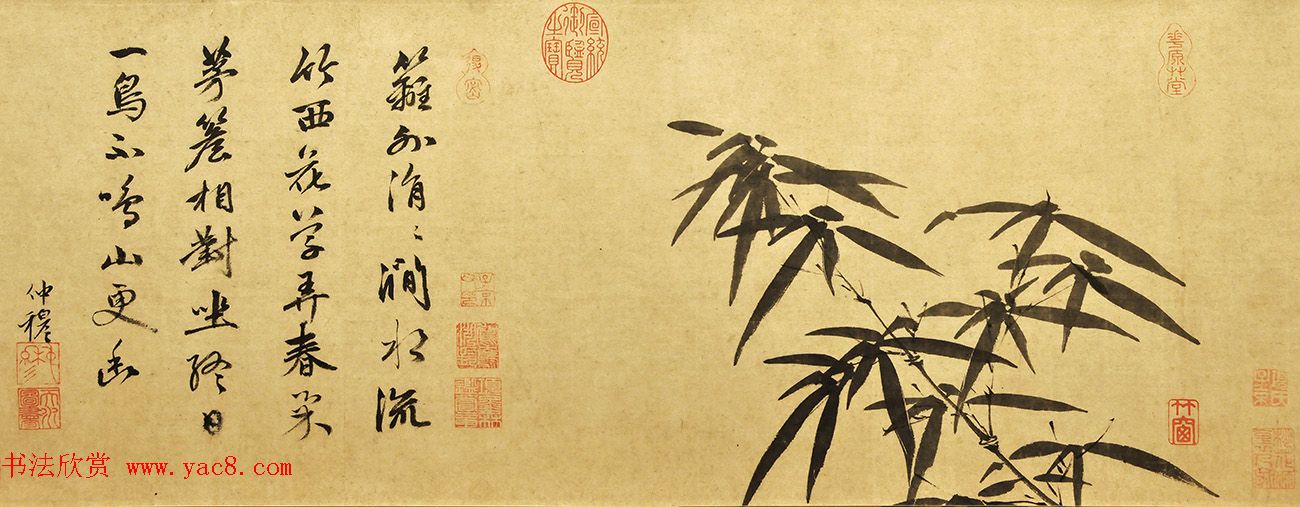

中国古典文学において、竹は詩詞の中で非常に多く引用されてきました。たとえば、唐の詩人・李白や杜甫は、自らの作品に竹を作ることで自然の美しさや人生の深淵を表現しています。李白は『夜泊牛渚怀古』という詩の中で、竹のしなやかさを描写し、人生の儚さと同時に強さを示しています。竹の描写を通じて、人間の生き様や運命の無常を感じさせる力があるのです。

また、竹は情緒豊かな景色の描写でも重要な役割を果たします。特に、竹が風に揺れるさまを描くことで、心の静寂や安らぎを表現する作品が多数存在します。たとえば、宋の詩人・蘇軾は、竹を愛でることで人間の心の平和を求める姿を表現し、多くの読者に共感を呼びました。このように、竹は詩の中で自然との調和や人間の内面的な探求を象徴する存在として、不可欠な要素となっています。

2.2 小説に描かれた竹の風景

古典小説においても、竹はその風景描写の中で重要な役割を果たしています。たとえば、『紅楼夢』では、竹林が自然の美を象徴する場所として描かれており、登場人物たちの心情や人間関係を映し出す重要な舞台となっています。竹林の静けさや神秘的な雰囲気は、キャラクターたちの内面的な葛藤や思索を促す場所として、物語に深みを与えています。

また、竹は時折、登場人物のキャラクターを象徴する要素としても機能します。そのたとえば、竹のしなやかさや強さを備えたキャラクターが、逆境に立ち向かう姿勢を描かれる場合があります。このように、竹は単なる自然の一部としてではなく、登場人物たちの心情や物語のテーマを強調するための重要なモチーフとして機能しているのです。

2.3 散文と竹の関係

散文においても、竹は自然の美や哲学的な思索を表現するためにしばしば取り上げられます。例えば、近代散文の作家・魯迅は、自身の作品において竹を通して社会や人間の本質を探求しています。彼は、竹の描写を通じて、個人の生命力や社会の変革の必要性に焦点を当て、深いメッセージを伝えています。

また、散文では竹が持つ知恵や風格、さらにはしなやかさと強さが比較されることが多く、その間の対比がテーマとなる場合も少なくありません。竹はただ静かに存在するだけでなく、感情や思索を引き出す重要な要素となるのです。作家たちは竹を通じて、自然との調和を目指す人の生き様を描き出し、読者に深い洞察を与えています。

3. 近代文学における竹の描写

3.1 現代詩における竹の役割

近代の中国文学においても、竹は引き続き重要なテーマとなっています。現代詩人たちは、竹の持つしなやかさや強さを通じて、現代社会の困難や希望を表現する方法を見出しています。たとえば、現代詩の中で竹が描かれる際には、都市の喧騒や孤独、または生きることの意味を考察するモチーフとして機能しています。

特に、若手の詩人たちは竹を通じて自己表現を強化し、強いメッセージを伝えていることが多いです。竹の描写を通じて、彼らは自然とのつながりや、文化の伝承、または個人の内面的な葛藤を表現することに成功しています。このように、竹は近代詩においても重要な役割を果たし、現代の詩的表現を豊かにしています。

3.2 小説とエッセイに見られる竹の影響

近代小説やエッセイにおいても竹が登場することが多く、その影響はさまざまな形で表れています。たとえば、現代の作家たちは竹を使って社会問題や人々の感情を表現しており、その描写は読者に深い共感を呼び起こすものです。竹はしばしば、登場人物の内面的な成長や変化を象徴するために用いられ、物語の核となるテーマを補強しています。

また、エッセイにおいては、竹をモチーフにした作品が多く見られ、特に人生の智慧や哲学を探求する作品が多いです。作家たちは竹を通じて、自然との共生や心の平穏を呼びかけ、読者に対する深いメッセージを伝えています。このように、竹は文学の中で多彩な役割を果たし、現代社会における問題や価値観を探る重要な要素となっています。

3.3 竹と社会の変化

竹の描写は、社会の変化とも密接に関連しています。近代化が進む中で、竹は伝統と現代の接点として位置づけられ、その象徴性は一層強まっています。作家たちは、竹を通じて、伝統的な価値観や文化の重要性を再確認し、現代社会における失われつつあるつながりを表現しています。

また、竹は持続可能な資源としての側面も強調され、環境問題や社会的な意識の変化を反映する要素となっています。竹の特性を通じて、生命の循環や自然との共生の重要性を訴えかける作品が増えており、これにより竹は単なる文化的な象徴を超えて、現代社会が直面する課題に対する答えを提供する存在となっています。

4. 竹を通した人物描写

4.1 竹を愛する文学者たち

文学の中には、竹を愛し、竹からインスパイアを受けた作家が数多く存在します。たとえば、詩人・白居易は、竹を通じて自然の美しさや人間の心情を表現し、自身の詩に竹を取り入れることで、その作品に深い感情を与えました。彼の詩には、竹がいかに人間の感情や思想を映し出すかが巧みに表現されています。

また、古典文学を代表する書家である王羲之も竹を愛しており、彼の書の中には竹の姿がしばしば描かれています。竹のしなやかな線が、彼の書法の美しさを引き立てる要素となり、竹を通じて彼自身の精神性が表現されています。このように、竹を愛する文学者たちの姿勢からは、竹が持つ深い象徴性が強調されています。

4.2 竹に象徴される性格の探求

竹はしばしば、文学作品の中で登場人物の性格や価値観の象徴として用いられます。竹の持つ特性、具体的にはしなやかさや強さは、主人公やサブキャラクターの特性を表現する手段となるのです。人物が竹のようにしなやかでありながらも、逆境に立ち向かう姿勢を描くことで、作家は彼らの成長や変化を強調します。

たとえば、『紅楼夢』の中のキャラクターは、竹の象徴する高潔さや志を持つ存在として描かれ、彼らの行動や感情が竹と密接に結びつけられています。竹の描写を通じて、人物の内面的な葛藤や成長が描かれ、読者に深い感情的な共鳴を与えるのです。

4.3 竹が人間関係に与える影響

竹は、その象徴的な意味合いから、登場人物同士の人間関係にも影響を与える要素となります。しなやかさや柔軟性を持つ竹は、人間関係の中で調和を生む重要な要素として描かれることが多いです。竹の存在によって、登場人物たちが互いに理解し合い、協力し合う姿が強調されることがあります。

また、竹を中心に展開される物語では、竹の象徴性が友情や愛の強さを表現することもあります。竹の強さや持続力は、人々の絆を深める象徴として機能し、作品全体に温かみや調和をもたらします。このように、竹は、単なる自然の一部としての役割を超えて、登場人物同士の関係を築くための重要な要素として機能しています。

5. 竹と日本文学の交流

5.1 日本における竹の文献

日本でも竹は、古くから文化や文学の中で重要なテーマとなっています。平安時代の宮廷文学や和歌の中には、竹がしばしば登場し、自然との調和や感情の表現に活用されています。たとえば、和歌の中で竹が風に揺れる様子を描写することで、愛や別れの心情が強調されています。

また、日本の民話や伝説においても、竹は重要な存在です。竹の中から生まれた「かぐや姫」の物語は、日本文学の中でも非常に有名で、竹に対する深い敬愛が表れています。竹は日本人にとっても大切な文化的シンボルであり、その存在は文化の根幹に影響を与えています。

5.2 中日文学の相互影響

中日文学の交流は、竹を通じても見られます。中国の竹に関する詩や散文は、日本の作家や詩人たちに影響を与え、逆に日本の竹に関する文学も中国の文学界に取り入れられることがありました。竹を通じて、両国の文学者たちが互いの文化を理解し、重ね合わせることができたのです。

たとえば、明治時代の日本の詩人たちは、竹をテーマにした作品を書き、中国の詩からインスピレーションを受けることがありました。これにより、竹は両国の文化的な架け橋としての役割を果たしています。このような文学的な交流は、竹の持つ象徴的意味をさらに豊かにし、両国の文化の相互理解を促進しました。

5.3 竹のモチーフの共通点と相違点

竹をモチーフにした作品には、共通点と相違点があります。中国においては、竹は強さや誠実さを象徴し、人の内面的な成長を描くことが多いですが、日本においては、竹は自然との調和や一時的な美しさを強調する傾向があります。たとえば、日本の俳句では、竹が登場することが多く、自然の中での美しさや儚さを表現しています。

しかし、両国共に竹が愛され、重要なテーマとして扱われている点は共通しています。竹の描写を通じて、自然との調和や人間の内面の探求が行われ、文化の核心に迫る表現となっています。このように、竹は両国の文学の中で深い意味を持ち、文化的な繋がりを示す象徴的存在となっています。

6. まとめと今後の研究課題

6.1 中国文学における竹の位置づけ

竹は中国文学において、しなやかさや強さ、さらには自然との調和を象徴する重要なモチーフです。その描写は、古典から現代にかけて様々な形で継承され、多くの文学作品に影響を与えてきました。竹を通じて、文学は人間の内面的な探求や社会との関係を深く探る機会を提供しています。

6.2 さらに探るべきテーマ

今後の研究課題としては、竹をテーマとした作品の比較研究や、竹が描かれる背景としての歴史的・社会的文脈のさらなる探究が挙げられます。また、竹の美学や符号化の研究を通じて、竹が持つ深い文化的な意味を再評価することも重要です。竹を通じて、自然との共生や人間の道徳的価値について考えることができるでしょう。

6.3 竹の文化的価値の再認識

竹は、単なる植物としてではなく、文化や思想の象徴として重要です。その持つ多面的な意味合いを再認識し、現代の文脈においても竹の持つ価値を見出すことが求められています。竹の美しさや哲学的な知恵は、文化の伝承や新しい視点を提供し、未来の文学創作にも大きな影響を与えることでしょう。

終わりに、竹は中国文化と文学において非常に深く根付いた存在であり、その意義は古くから現代に至るまで多くの人々に影響を与えてきました。竹を通じて文化を理解し、文学の中での役割を考えることは、文化的な深みを感じるための有意義なプロセスです。竹の世界は、まだまだ探求するべきテーマが多く、今後の研究や創作活動においても大いに期待できるでしょう。