日本のお正月行事は、古くから受け継がれてきた伝統と、神々に感謝し、繁栄を願う特別な時期です。このお正月行事の中で、七福神は重要な役割を果たしています。七福神は、幸福をもたらす神々として信仰されており、日本人にとって特別な存在です。ここでは、七福神と日本のお正月行事の関わりについて詳しく説明していきます。

1. 七福神の概要

1.1 七福神とは何か

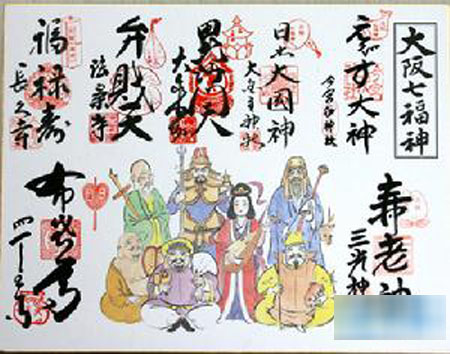

七福神とは、日本の民間信仰において、福をもたらすとされる七人の神々の総称です。この七福神は、通常、恵比寿神、大黒天、毘沙門天、福禄寿、寿老人、弁財天、そして、山の神の一緒の神とされています。これらの神々は、それぞれ異なる役割を持ち、人々の幸せを願って祀られています。

この七福神は、商売繁盛や家内安全、健康、長寿など、さまざまな幸福を象徴しており、多くの地域で崇拝されています。日本の神社やお寺の中には、七福神をテーマにした特別な行事が行われることも多く、地域の人々によって大切にされています。

1.2 七福神の起源と伝承

七福神の源流には、いくつかの伝説や物語があります。一般的には、インドや中国の影響を受けていると言われています。特に、大黒天や毘沙門天は、元々はヒンズー教や仏教に由来しており、日本において独自の形で進化を遂げました。日本独自の神々と融合し、現在の形が形成されたと考えられています。

また、これらの神々は、平安時代や鎌倉時代を経て、江戸時代に至るまでに、その信仰が広まったとされています。特に江戸時代には商業の発展とともに、七福神が金融機関や商売に関連付けられることが多く、商人たちによって重視されるようになりました。この結果、七福神は現在も日本の多くの地域で広く信仰されています。

1.3 七福神の主要な神々

七福神を構成する神々には、各々が持つ独特の特徴と背景があります。恵比寿神は、漁業の神として知られ、商売繁盛を願う人々に特に人気があります。大黒天は、富の象徴として崇められ、米俵を抱えた姿が有名です。毘沙門天は、武勇の神とされ、勝利をもたらすと信じられています。一方、福禄寿は幸福と長寿、寿老人は長生きを願う神です。そして、弁財天は音楽や学問の神として、多くの人々に愛されています。

これらの神々は、日本文化に深く根付いており、お正月行事を通じてその姿を見ることができます。地域によっては、七福神を描いた絵画を飾ることも一般的で、家庭内や商業施設でもその存在が感じられます。また、七福神それぞれにまつわる伝説や寓話もあり、新しい世代にも名を受け継がれています。

2. 七福神の役割と象徴

2.1 縁起物としての七福神

七福神は、縁起物として特別な位置を占めています。日本では、七福神をモチーフにしたお守りやグッズが多く販売されており、特にお正月の時期には、様々な商品が出回ります。人々は、新年を迎える際に七福神に感謝し、幸運を願ってそのアイテムを手にする習慣があります。

また、七福神はお正月の飾り付けにも用いられ、特に「お年始」や「お年賀」として家の中に飾られることが普通です。これにより、家庭内の幸福や繁栄を祈願する意味が込められています。

2.2 各神の象徴する幸福や繁栄

各神々には、それぞれ異なる幸福や繁栄の象徴があります。恵比寿は「商売繁盛」、大黒天は「豊穣」と「富」、毘沙門天は「勝利」、福禄寿は「幸運」、寿老人は「長寿」、弁財天は「学問や芸術的成功」を象徴しています。これにより、七福神はさまざまな面で人々の生活に寄与し、日常生活の中で信仰される存在となっています。

このように、七福神は個々の幸福をもたらす存在として、多岐にわたって信仰されています。そのため、信者たちは自分に必要な福を求めて、特定の神をより強く信仰する傾向にあります。このことは、日本の文化や伝統に大きく影響を与えてきました。

2.3 七福神の信仰の広がり

七福神の信仰は、時代とともに変化を遂げ、ますます多くの人々に受け入れられるようになっています。特に現代では、観光と結びついており、多くの神社や寺院で七福神を巡るイベントが開催されています。観光客も七福神の信仰を体験し、幸運を願って訪れることが一般的です。

また、地域によっては特有の七福神巡りが行われ、観光名所としても知られています。このような神社巡りは、地域への理解を深めるだけでなく、文化遺産を大切にする機会にもなります。七福神の存在は、日本全体にわたる地域の文化にも影響を与え、それぞれの地域に根付いた信仰として進化しています。

3. 日本のお正月行事とは

3.1 お正月の基本的な習慣

日本のお正月は、1月1日から始まり、特有の行事や習慣が数多くあります。一般的に、お正月の始まりを告げる「元旦」に、家庭内ではおせち料理が用意されます。おせちは、祝福的な意味を持つ料理で、縁起を担ぐと同時に、家族が集まる大切な食事となります。また、初詣が行われ、神社やお寺に参拝することで、新年のお願いをするのが普通です。

さらに、正月には「年賀状」を送る習慣もあり、親しい友人や家族に感謝や祝いの気持ちを伝えます。こうした行事が、お正月の特別さを強調し、地域のコミュニティを強くする役割を果たしています。

3.2 お正月における七福神の重要性

お正月行事において、七福神は特に重要な存在です。新年を迎えるにあたり、人々は七福神にお願いをし、幸運を祈ります。多くの神社では、特にお正月の期間中に七福神にちなんだ特別なイベントや儀式が行われます。

例えば、初詣の際に七福神を祀る神社に行く人々が増え、その神社を訪れることで「福を呼び寄せる」と信じられています。こういった習慣によって、七福神の存在はお正月行事と密接に結びつき、参加者に幸運をもたらす重要な役割を持っています。

3.3 正月行事における神道と仏教の共存

日本のお正月行事は、神道と仏教が共存する独特の文化です。多くの場合、七福神は仏教からの影響を受けており、神道と密接な関係にあります。このように、神道の神社と仏教の寺院が協力して行事を行うことが一般的で、両者の文化が融合しています。

この共存関係により、日本では神道だけでなく、仏教の教えも尊重されており、信仰の幅を広げています。その結果、初詣の際には神社に行くことが多いものの、仏教の教えも生活の一部として受け入れられています。神道と仏教の共存は、日本の伝統文化の一部であり、正月行事において特に感じられます。

4. 七福神とお正月の関連性

4.1 七福神の神社とその参拝方法

七福神を祀る神社は、日本各地に存在し、それぞれが特色ある参拝方法を持っています。一部の神社では、七福神を一度に訪れることができる「七福神巡り」が行われており、多くの参拝者が新年の幸運を求めて訪れます。このような巡りの中で、参拝者は様々な神社を訪れ、各神々にお願いをすることができます。

さらに、七福神巡りは地域のコミュニティを強化するイベントともなっており、毎年多くの人々が参加しています。特に新年を迎えると、参加者は色とりどりの着物や伝統的な衣装を身にまとい、神社を巡る姿は、日本の伝統文化の一部として親しまれています。

4.2 お正月の飾り物と七福神の関係

お正月の飾り物には、しめ縄や門松、鏡餅などが一般的ですが、七福神のアイテムもよく使われます。特に、七福神の絵や像は、お正月飾りとして人気があります。これらの飾り物は、家庭内の安全と繁栄を願う意味が込められており、特別な装飾として新年を迎える準備となります。

また、七福神の飾りは、商業施設や店舗でも見られ、商売繁盛を祈願する重要なアイテムとされています。このように、七福神は地域や企業の繁栄を繋ぐ存在であり、正月飾りとしてその重要性がますます高まっています。

4.3 七福神グッズとその人気

近年、七福神をテーマにしたグッズの人気が高まっています。フィギュアやお守り、ストラップなど、様々なアイテムが販売されており、多くの人々がその可愛らしさやデザインに惹かれています。特にお正月の時期には、七福神のアイテムが特別に販売され、多くの人々が購入して新年を祝います。

さらに、これらの七福神グッズは、友人や家族への贈り物としても人気があります。縁起物である七福神を贈ることで、相手に幸運を分け与えるという気持ちが伝わります。このように、現代の日本においても七福神の存在は依然として重要であり、信仰の範囲を超えて広がりを見せています。

5. 現代の七福神とお正月行事

5.1 七福神をテーマにしたイベント

現代では、七福神をテーマにした様々なイベントが行われています。例えば、各地の神社で開催される「七福神巡り祭り」では、多くの人々が参加し、モチーフにした出店やアトラクションが用意され、賑わいます。特に若い世代にとって、七福神に親しみを持つ機会となっており、伝統文化を学ぶ良い機会ともなっています。

また、七福神を基にしたアートや展示イベントも増えており、地域の特性を生かした展覧会が行われます。このようなイベントは、地元の文化を再確認する良い機会でもあり、地域の魅力を発信する場ともなっています。

5.2 SNSにおける七福神の影響

SNSの普及により、七福神の影響力はさらに広がっています。特に、七福神をテーマにした写真や情報がSNS上でシェアされ、多くの人々がその文化や習慣に興味を持つようになっています。これにより、若い世代が七福神を身近に感じやすくなり、伝統文化への関心が高まるきっかけとなっています。

また、SNS上でのハッシュタグを使った活動や、七福神巡りの様子を投稿することが流行し、多くの人々がそれを真似することが一種のトレンドとなっています。このように、現代のコミュニケーション手段を通じて、七福神は新しい形での認知を受けています。

5.3 七福神を巡る旅行プラン

近年、七福神を巡る特別な旅行プランが注目を集めています。特にお正月を迎えた際には、七福神の神社を訪れることを目的としたツアーや、地元の宿泊施設が企画するプランが人気です。これにより、観光客は地域の特色を楽しむことができ、同時に七福神の信仰に基づいた体験を得ることができます。

また、旅行プランには地元の特産品を探すことが含まれており、地元の人々との交流も生まれます。これにより、地域の理解を深めるとともに、七福神そのものへの関心を高めています。旅行を通じて、日本各地の七福神を知ることができ、地域の文化の魅力を発見する良い機会となっています。

6. まとめ

6.1 七福神の今後の役割

七福神は、これからも日本文化の中で重要な役割を果たしていくでしょう。時代が進むにつれて、七福神の信仰も進化し、現代のライフスタイルに合った新しい形で広がっていくと考えられます。特に、若い世代の人々が七福神に興味を持つことで、その存在は将来的にも受け継がれていくでしょう。

また、七福神をテーマにした地域のイベントや観光プランが続々と展開されることで、七福神の信仰がさらに広まることが期待されます。これによって、地域ごとの文化が盛り上がり、七福神の存在がますます重要なものとなるでしょう。

6.2 お正月行事の未来と七福神の関係

お正月行事の未来において、七福神はその存在感を増していくと考えられます。地域の伝統行事や文化の中で、七福神が果たす役割はますます大きくなるでしょう。特に、七福神をテーマにした現代的なイベントが増えることで、若者たちが伝統文化にふれる機会も増えると期待されます。

お正月行事には、神道と仏教の融合があるため、七福神を通じて両者の信仰が共存する重要な場ともなります。今後も、七福神の存在は日本の伝統を守り、豊かにする役割を果たしていくはずです。

6.3 日本文化の中での七福神の位置

日本文化の中で、七福神はただの神々ではなく、日常生活の一部として根付いています。幸福や繁栄を象徴する存在として、七福神は日本人の心を支え、定められた信仰以上に人々の生活に浸透しています。このように、七福神は現代日本において、伝統を紡ぎつつ新しい形で進化を遂げています。

最終的に、新しい世代も七福神の魅力を理解し、信仰を受け継いでいくことで、日本文化はより豊かに、より深くなっていくことが期待されます。そして、七福神は日本の文化と人々の心に、これからも長く存在し続けることでしょう。

終わりに、七福神と日本のお正月行事は切っても切り離せない関係にあります。これからの世代もこの信仰を大切にし、七福神の加護のもとに、幸せで豊かな日々を送ることができることを願っています。