七夕祭りは、日本における古くからの伝統行事であり、毎年7月7日に行われます。この祭りの由来は中国の伝説に由来し、恋人同士の織姫(織女)と彦星(牽牛)が一年に一度、天の川を渡って出会うことを祝う行事です。日本での七夕は、中国から伝わる過程で独自の文化を形成し、さまざまな風習や行事が定着しました。この記事では、七夕祭りの起源や関連行事、現代における祭りの状況、さらには未来について詳しく解説していきます。

七夕祭りの概要

七夕祭りとは何か

七夕祭りは、日本の夏祭りの一つで、主に願い事を書くための短冊や飾り付けを行うことが特徴です。短冊には、自分の願いごとを書き、竹に飾ります。これにより、織姫と彦星が出会うことを象徴し、願いが天に届くことを祈ります。また、街のあちこちで色とりどりの飾りや提灯を見かけることで、特別な雰囲気が漂います。

日本各地で開催される七夕の祭りは、地域によって異なる特徴を持つことが多いですが、全体として「愛」や「願いごと」というテーマが共通しています。例えば、仙台の七夕祭りでは、豪華な七夕飾りが街を彩り、多くの観光客が訪れることで有名です。一方、地方の小さな町でも地元のコミュニティによる手作りの飾りが見られ、温かい雰囲気が漂います。

このように七夕祭りは、地域ごとに特色がありながらも、共通する「想い」を大切にする行事として位置づけられています。それは単なるお祭りではなく、人々が夢や希望を形にするための特別な時間でもあるのです。

七夕祭りの歴史的背景

七夕祭りの起源は、中国の「牛郎織女」という伝説にあります。この伝説では、天の川を境に別れた織姫と彦星が、毎年7月7日に再会するために渡ってきます。この物語は古代中国の詩や歌に登場し、やがて唐代にさまざまな国に広まりました。日本では、奈良時代の大和朝廷によって伝えられたと考えられており、最初は貴族の行事として行われました。

平安時代になると、七夕の風習は一般庶民にも広がり、田植えの時期とも重なることから、豊作を祈る祭りとして定着していきました。このように、時代とともに形を変えながらも、七夕祭りは人々の日常生活に深く根付いていきました。特に、江戸時代には商業や市民文化が発展したことで、より華やかに祝われるようになり、現在のような賑やかなものになったと言われています。

七夕祭りの歴史的背景を考えると、そこには人々の生活や自然への感謝の気持ち、そして恋愛や願いごとが反映されていることに気づきます。こうした文化的な背景が、現在も多くの人々によって受け継がれているのです。

七夕祭りの重要性

七夕祭りは、単なる行事にとどまらず、家族や友人、恋人と共に願いを込める機会でもあります。特に、子供たちにとっては自分の夢を短冊に書くことで、将来への希望を育む場になっています。願いごとを書いた短冊が揺れる中、子供たちの笑顔や真剣な表情を見ると、七夕祭りの持つ力が実感できるでしょう。

また、七夕には「愛」や「絆」というテーマも含まれています。織姫と彦星の愛の物語は、多くの人にとって身近な存在として 実感されており、この祭りを通じて人々は愛の大切さを再確認することができます。恋人同士が一緒に短冊を書いたり、祭りに参加したりすることで、結びつきが深まる機会にもなります。

さらに、地域文化や伝統を守る役割も果たしています。七夕祭りに参加することで、地域の人々が集まり、文化を共有し、次世代へと伝えていくことができます。こうした形で、七夕祭りはただのイベントではなく、人々をつなげる大切な原動力となっているのです。

七夕祭りの起源

民間伝承における起源

日本の七夕祭りの起源は、民間伝承の中に深く根付いています。「牛郎織女」の物語は古代中国の伝説で、天の川を介して分かれた恋人たちが、毎年7月7日に再会するとされています。この美しい物語が日本に伝わる際、さまざまなローカライズが行われ、日本独自の七夕祭りが形成されました。

日本の各地には、織姫と彦星にまつわる独自の伝承が存在し、地域によって異なる解釈が見られます。例えば、ある地域では彦星が田畑を守る役割を担っており、農業に感謝する祭りとしての意義が強調されています。また、恋愛成就の祈りを込めた行事として行われるところもあり、地域の文化的背景や風習が色濃く反映されています。

このように、七夕祭りの起源は一つではなく、多くの民間伝承に基づいています。それぞれの地域で語り継がれる物語が、祭りの様々な側面を形作る要素となっているのです。

古代中国の伝説

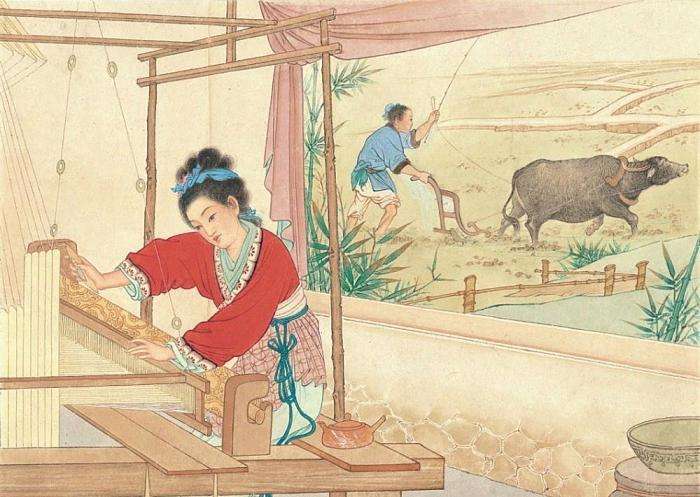

古代中国の伝説「牛郎織女」は、長い歴史の中で多くの人々に愛され続けてきました。この伝説では、織姫は天の女神であり、一方の彦星は牛飼いの青年です。彼らは恋に落ちたものの、天の川によって引き離され、年に一度しか会うことができない運命を背負っています。この物語は、愛の試練や絆の大切さを教えてくれるものとして、古代から現代にかけて多くの人々に感動を与えています。

この物語は、古代中国の詩や演劇において繰り返し語られ、人々の心に深く刻まれました。その結果、七夕の風習が広まり、様々な儀式や行事が生まれました。卵やパイなどの食べ物を捧げる風習が見られるのも、これらの伝説から派生したものです。

また、牛郎織女の物語は、愛と別れの象徴でもあり、恋人たちの絆を強める役割を果たしてきました。伝説の美しさが人々の想像力をかき立て、そこから生まれる行事や風習が現代に受け継がれているのです。

日本での伝来と変遷

七夕祭りは、中国から日本に伝わった際、さまざまな文化的要素を吸収し独自の進化を遂げました。飛鳥時代や奈良時代には、貴族の間で行われていた「乞巧奠(きこうてん)」という儀式が、七夕祭りの原型とされます。この儀式は、織姫を祭ることであり、手作りの物品を天に捧げることで、その年の豊作を祈願しました。

平安時代に入ると、一般庶民の間にも広まり、特に女性たちが手芸の技術を披露する場として重要視されました。短冊に願い事を書く風習もこの時期に発展し、やがてそこから多様な風習が生まれていきました。たとえば、夏の風物詩としても認識され、季節感を楽しむ要素が強まってきました。

江戸時代に入ると、商業都市としての発展も相まって、七夕祭りは一層華やかに彩られます。市民たちは飾りや短冊を競って用意し、地域の特色が表れる多様な行事が誕生しました。こうした歴史的変遷を経て、現代の七夕祭りが形成されていったのです。

七夕祭りの関連行事

織姫と彦星の物語

織姫と彦星の物語は、七夕祭りの中心となるテーマであり、その人気の理由は、愛の試練と再会の美しさにあります。物語の中で、織姫は自らの職務を忘れて彦星に恋をしてしまい、結果として彼らは天の川によって引き離されてしまいます。それでも、愛による強い絆が二人をつなげ、毎年7月7日の晩に再会を果たすというロマンティックなストーリーです。

この物語は、七夕祭りの日に再会することを象徴するため、特に恋人たちにとって重要な意味を持ちます。また、織姫と彦星の物語は、恋愛に関する多くの歌や詩にも影響を与え、文学を通じてそのストーリーが広がっていきました。

さらに、恋愛の成就や願いごとを叶える象徴としても大切にされており、多くのカップルが祭りに参加して愛を誓う場ともなっています。この物語は、単なる伝説にとどまらず、現代に生きる人々の愛や願いに寄り添った存在として、文化の中で生き続けているのです。

短冊の由来と意味

七夕祭りといえば、短冊に願い事を書くことが欠かせません。この短冊の由来は、古代中国の「乞巧奠」に由来しており、手先の器用さを求める意味合いがあります。元々、織姫が製糸や布を織る職人だったことから、手芸や工芸に関する願い事が多く寄せられるようになったのです。この短冊には、その年の豊作や家族の健康、恋愛成就など、さまざまな願いが込められています。

短冊の色や形にも意味があり、例えば、赤は幸福、青は安定、黄色は富を象徴するなど、願いの内容によって使われる色が異なることも見逃せません。地域によっては、特定の色の短冊が用いられることもあり、その土地の特色が反映されています。

現代においても、短冊に願い事を書くことで、子供たちから大人までが一同に集まる姿が見られます。この行為は、願いごとの実現だけでなく、自分自身の夢を再確認する貴重な時間ともなっているのです。短冊は、短い言葉の中に人々の思いを凝縮したものであり、その一つ一つが特別な意味を持っています。

七夕飾りの種類

七夕祭りでは、短冊以外にも多彩な飾りが用意されます。中でも、竹を用いた飾りは最も代表的なもので、竹の枝には短冊や色とりどりの飾りをつるすことが一般的です。竹は直射日光に当たると落ち着きやすいことから、「清浄」を象徴し、願い事を叶えるための良い釘とされています。

また、糸や和紙を用いて作られる飾りも人気です。特に、星や笹、雲の形を模った飾りが見られ、これらは織姫と彦星を象徴するものとされています。美しい装飾が街の風景を彩ることで、七夕祭りは一層華やかさが増します。

さらに地域ごとに特色ある飾りもあり、例えば、仙台では豪華な七夕飾りが観光名所として知られています。多くの飾りが色とりどりで、訪れる観光客を魅了します。こうした飾りは地域の文化を反映し、人々の思いや願いを形にしたものとして、七夕祭りを彩る大事な要素となっています。

現代の七夕祭り

現代における七夕祭りの celebrations

現代の七夕祭りは、伝統的な要素を持ちつつも新しい形で行われています。特に都市部では大規模なイベントが開催され、賑やかなパレードや花火が打ち上げられることもあります。これにより、地元住民はもちろん、観光客も楽しむ場として多くの人々が集まるようになっています。

一方で、地域の小規模な祭りも多く残っており、手作りの装飾やこぢんまりとした宴会が行われます。こうした地元の祭りは、近所の人々や家族が一緒になって楽しむことができる貴重な場として、地域の絆を深めています。

また、SNSの普及により、祭りの様子を発信し合うことで、新たな形のコミュニケーションが生まれています。写真や動画を投稿することで、祭りの魅力を全国に広め、参加者同士のつながりを強めることが期待されています。

地域ごとの特徴

七夕祭りは、日本の各地でさまざまな特徴を持って行われています。一例を挙げると、仙台の七夕祭りは、豪華な飾りつけと提灯が見どころです。大きな竹飾りや吹き流しが道路を彩り、多くの観光客が訪れます。ここでは、街全体が七夕の雰囲気に包まれることから、特に観光業において重要な役割を果たしています。

一方、岐阜県の下呂温泉では、地元の伝統を重んじた七夕祭りが開催されます。温泉街としても知られる下呂では、客室から見ることのできる七夕飾りが訪れる観光客を楽しませます。こうした地域に密着した祭りは、その土地の風習や文化と結びついて行われており、来訪者にも親しまれています。

さらに、近年では都市部でも多様なイベントが増加しており、短冊を書くだけでなく、各地の食文化を楽しむフードフェスティバルとのコラボレーションが行われることもあります。これにより、祭りはただの伝統行事から、地域の文化を楽しむ場へと進化しています。

七夕祭りと地域文化の関連

七夕祭りの持つ地域文化との関連性は非常に深いものです。地元の伝説や風習、さらにはその地域での農業活動や生活に根ざした願いが、七夕祭りに色濃く反映されています。地域の人々が集まり、共通の願いを持って祖先を敬い、時には恋愛を語る場として機能することで、祭りは単なるイベントではなく、地域コミュニティを支える存在となっています。

また、現代社会では、地域文化を支えるための取り組みがさまざま行われています。例えば、地元の学校や企業が協力して、子供たちに七夕の由来や農業の重要性を教えるイベントを開催することで、次世代に伝統を受け継ぐ努めが続けられています。こうした取り組みは、地域文化の保存だけでなく、地域コミュニティの絆を深める役割も果たしています。

したがって、七夕祭りはただのイベントにとどまらず、地域文化を形成する基盤となっているのです。人々が一つになって、自分たちの願いを共有することで、未来に向かう大切な時間となることが期待されています。

七夕祭りの未来

伝統と現代の融合

七夕祭りの未来には、伝統と現代の融合が重要なテーマとなります。従来の風習を守りながらも、現代のライフスタイルに合わせた形で行われる祭りが求められています。これは、地域ごとに異なる文化や価値観を受け入れ、柔軟に対応する姿勢が必要となることを意味します。

例えば、デジタル技術の進化により、スマートフォンを使った願い事のアプリケーションが登場するなど、一層便利で楽しい七夕祭りが提案されています。これにより、従来の短冊の書き方や飾り付け方だけでなく、参加者がよりインタラクティブに祭りを楽しむことが可能になります。

また、地方から都市への移住が進む中で、地域のアイデンティティが薄れないよう、地元住民が一緒にアイデアを出し合い、参加型の祭りを作り上げることが重要です。新しい要素を取り入れつつ、地域性を守ることで、次の世代にも継承できる七夕祭りが期待されています。

海外における七夕祭りの広がり

近年、七夕祭りは日本国内だけでなく、海外でもその存在感を増しています。特に、アジアの国々では日本の文化が広がりを見せており、七夕祭りを模したイベントが行われることが多くなりました。例えば、中国や台湾での七夕祭りは、恋愛を祝う日として特別視されています。

また、西洋諸国でも、日本の七夕祭りをテーマにした文化イベントが開催されることがあります。これにより、世界中の人々が日本の伝統を理解し、体験する機会が増え、国際的な交流が深まることが期待されます。

このように、七夕祭りは日本の文化を発信する重要なツールとなり、新たな国際的な文化交流の場としても注目されています。伝統と現代が交錯する中で、海外の人々にとっても魅力的な祭りとして認識されることが望まれます。

次世代への継承方法

七夕祭りの魅力を次世代に継承するためには、教育や地域コミュニティの活動が不可欠です。学校教育の中で七夕の歴史や関連行事を教えることで、年齢に関係なく興味を持ってもらうことが重要です。また、地元の文化をしっかりと知ることで、子供たちが自然とその良さを理解できるようにすることも大切です。

さらに、地域行事への積極的な参加を促すために、体験型のイベントを開催することも効果的です。子供たちが短冊を書くことから始め、自分の思いや願いを他の人と共有することで、祭りの重要性を理解することができます。これにより、次世代が誇りを持ち、積極的に参加したくなるようなコミュニティが形成されるでしょう。

最後に、地域の伝統や文化を守るために、地域住民が自らイベントを主催することも大切です。共に手を動かし、協力することで、七夕祭りへの愛情が生まれ、自ずと次の世代へと繋がっていくのです。

終わりに

七夕祭りは、古くから続く日本の伝統行事であり、多くの人々に愛され続けています。織姫と彦星の物語を中心に、さまざまな風習や現代の要素が融合したこの祭りは、地域文化の中で重要な役割を果たしています。七夕を通じて人々が願い、ご縁を育むことは、未来に向かって大切なメッセージでもあります。これからも、日本の文化を支えつつ、次の世代へと継承していくために、七夕祭りが持つ力を感じ取り、楽しんでいきましょう。