中国の文化は豊かで多彩であり、その中でも「十二支」と「算命学」というテーマは非常に魅力的です。十二支は中国の古代から続いている干支の一部であり、自然のサイクルや人間の運命を理解するための重要な要素です。一方、算命学は、個人の生まれた年、月、日、時間によってその人の性格や運命を読み解く中国の占星術の一種です。この二つの概念は、互いに深く結びついており、我々の人生や価値観に影響を与えています。本記事では、十二支と算命学の関連性を深く掘り下げていきます。

1. 十二支の基本概念

1.1 十二支の起源

十二支の歴史は非常に古く、紀元前3000年頃の中国にまで遡ります。当初、十二支は牛の年を基にした表現方法として使われていましたが、徐々に12の動物が割り当てられることになりました。そのため、十二支は、各動物(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)が一年を表現し、それぞれに特徴や象徴が与えられました。

十二支には、天文学や農業などとの関係もあります。例えば、昔の中国では、農作物の生育サイクルに合わせて、農業の活動は十二支の動物によって指導されました。そのため、十二支は単なる時間を表すだけでなく、生活全般における重要なガイドとなっていたのです。

また、十二支にはそれぞれ独自の神話があり、文化的象徴も形作ってきました。例えば、子(ねずみ)の年は、貪欲さや知恵を象徴し、通常、商売柄の人々が好まれる年とされています。このように、十二支は多次元的な文化的価値を持っています。

1.2 十二支の役割と意味

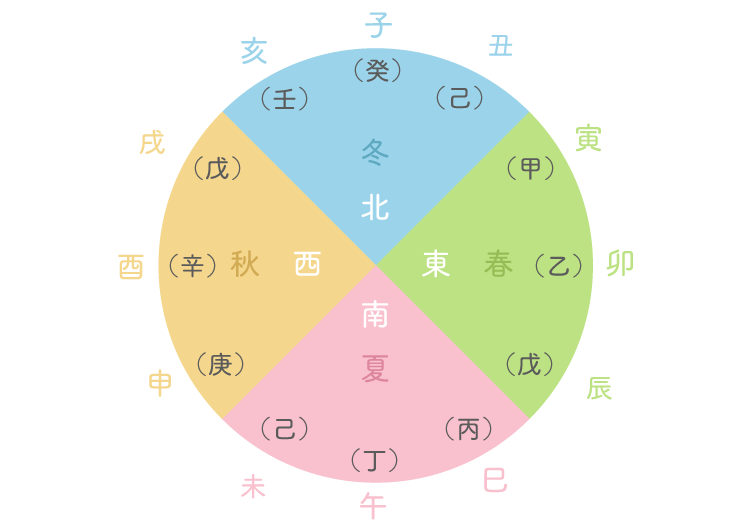

十二支の役割は、年のサイクルだけでなく、日のサイクル、月のサイクルにも関連しています。実際、十二支を単独で見るのではなく、五行(木、火、土、金、水)とも組み合わせて解釈されることが一般的です。これにより、より立体的な性格分析が可能となります。

各動物は、異なる性格や特徴を持っています。例えば、寅(とら)は勇気や冒険心を象徴し、午(うま)は自由で社交的な性質を持つとされます。こうした特性は、算命学における個人の運命を読む上でも非常に重要な要素となります。

また、十二支は恋愛やビジネス、家庭などの人間関係にも影響を与えると信じられています。例えば、ある支の年に生まれた人が別の支の年に生まれた人との相性が良いとされることもあります。これにより、相手の生まれた年を確認することで、その人との関係を良好に保つための手助けとなります。

2. 算命学の概要

2.1 算命学の歴史

算命学は、中国の伝統的な占星術の一種で、古代の哲学や天文学、陰陽五行の理論を基に発展してきました。算命学の起源は数千年前に遡り、中国の古代の賢者たちが宇宙の法則や人間の運命に関する知識を研究したことによります。特に、漢代には高まった需要に応じて、算命学が広まりました。

また、算命学は、八字(バーツ)と呼ばれる生年月日をもとにした分析方法を用います。この八字は、年・月・日・時間を表し、これらの要素が五行と組み合わさることで、個々人の性格や未来の運命を導き出すことが可能になります。算命学は、時代の影響を受けつつも根本的な理論は変わらず、幅広く使われてきました。

さらに、算命学は他の占いや予想手法とも結びついており、例えば風水や命名学とも融合しています。これにより、個々の運命をより深く理解し、改善する手助けとなっています。

2.2 算命学の基礎理論

算命学の基礎となる理論は、先ほど述べた八字や五行の理論にあります。八字は生年月日から得られ、年・月・日・時間の天干地支と呼ばれる概念が用いられます。これは、各天干と地支の組み合わせによって、個人の運命を表すものです。

例えば、ある人の生年月日が「乙丑年、丙申月、戊子日」であった場合、各干支を組み合わせて、その人の特性を読み解くことができます。このプロセスでは、天干のエネルギーと地支の特性が相互に影響し合い、結果としてその人の性格や運命が決まります。

また、五行は、木、火、土、金、水の五つの要素から成り立ち、これらも算命学で非常に重要です。これらの五行は、互いにどのように相互作用するかによって、運命を複雑に形成します。例えば、火が木を燃やし、土が火を消すといったように、各元素の間の関係性が個々の運命にどう影響するのかを分析することが算命学の醍醐味です。

3. 十二支と算命学の相関関係

3.1 十二支が算命学に与える影響

十二支と算命学の関係は非常に深く、十二支は算命学において重要な要素となります。算命学では、個々の人格や運命を理解するために、必ず十二支を考慮に入れます。なぜなら、十二支はこの世の万物にエネルギーを与え、その影響を受けるからです。

例えば、子(ねずみ)の年に生まれた人は非常に社交的で、適応力のある性格とされています。このように、十二支が持つ象徴は、算命学における個人分析において常に重要視されます。この事情から、算命学を学ぶ際には、まず十二支の理解が欠かせないのです。

また、上記で説明した八字においても、十二支は大きな役割を果たしています。生まれた年・月・日・時間ごとに異なる十二支が配置され、これにより個々の性格や運命が決定されます。このため、算命学を通じて人々は自身の運命を理解し、改善するための手助けを得られるのです。

3.2 算命学における十二支の解釈

算命学では、十二支の解釈は非常に細かく、各動物の持つエネルギーや意味は深いものです。例えば、辰(たつ)の年に生まれた人は、特に強い魅力やカリスマ性を持つと考えられています。したがって、この年に生まれた人はリーダーシップを発揮しやすいとされ、特にビジネスや政治などの場で活躍する傾向があります。

また、寅(とら)の年の人は、冒険心が旺盛であり、新しいことに挑戦する意欲が高いとされています。これは、算命学の観点から見ても、このような人は自らの運命を切り拓き、革新的なアイデアを追求しやすい特徴を持っています。

さらに、算命学においては、十二支の相関関係も重視されます。たとえば、午(うま)と戌(いぬ)は、互いに良い影響を与えるとされます。反対に、申(さる)と亥(いのしし)は、相性が悪く、絡み合うことが多いと考えられます。これにより、算命学は単なる個人の運命を読み解くだけでなく、人々の関係性や相性をも分析するツールとなるのです。

4. 十二支による性格分析

4.1 各十二支の特性

それぞれの十二支には異なる性格特性があり、具体的には次のような特徴があります。例えば、「子(ねずみ)」は知恵があり、社会性に優れた人が多いと言われています。楽しさを重視する傾向があり、社交の場での存在感が強いとされます。

一方、「丑(うし)」は、勤勉で誠実な性格が特徴です。目標に向かって地道に努力する姿勢が評価され、周囲からの信頼も厚いと言われています。これが、仕事や人間関係において非常に大切な要素となります。

「寅(とら)」や「卯(うさぎ)」は、特に自立心が強く、行動力に富んでいるとされています。このため、クリエイティブな職業や冒険的な生活を選ぶことが多いと示されています。算命学を通じて、自身の特性を理解することは、人生をより良い方向に進めるための手助けとなるでしょう。

4.2 性格分析の実践例

性格分析の実践例として、具体的なケーススタディを見てみましょう。仮に「午(うま)」年生まれのAさんがいるとします。彼は非常に社交的であり、パーティーや集まりが大好きです。仕事でもチームワークを重視し、多くの友人と良好な関係を築いています。

算命学の観点から見ると、Aさんは「午」の性格特性をフルに発揮していると言えるでしょう。人とのコミュニケーションが得意で、そのエネルギーを周囲に与える能力が素晴らしいです。このような分析を通じて、Aさんは自分の強みにフォーカスし、さらなる成長を目指すことが可能になります。

次に、「戌(いぬ)」年生まれのBさんの場合です。彼は責任感が強く、友人や家族を大切にするタイプです。算命学的には、Bさんのような性格は、戌が持つ忠実さや仲間との絆を強く重んじる特性が表れています。

この場合も、Bさんは自身の特性を理解することで、より良い人間関係を築くことができ、人々との信頼関係を深める機会が増えます。このように、各十二支ごとの性格分析は、日常生活や仕事、恋愛においても非常に有用です。

5. 現代における十二支と算命学の活用

5.1 日常生活への応用

現代でも、多くの人々が十二支や算命学を日常生活に活用しています。例えば、就職活動やパートナー選び、友人関係の構築など、人生のさまざまな領域でこれらの知識が重視されています。

就職活動において、自分の特性を把握することで、自身に適した職場を見つける手助けになります。「子(ねずみ)」年生まれの人は、営業職やマーケティングに向いている傾向があり、「寅(とら)」年生まれの人は、クリエイティブな職業を選ぶことが多いです。また、相性の良い職場環境や同僚との関係を築く際にも役立ちます。

さらに、恋愛においても算命学の活用が広がっています。例えば、ある人が「申(さる)」年生まれで、相手が「亥(いのしし)」年生まれの場合、算命学ではこの組み合わせがあまり良くないとされます。そのため、事前に相手との相性を知っておくことで、健康的な関係性を築くための参考になります。

5.2 結婚や仕事における算命学の応用

結婚においても、算命学の考え方は特に重視されます。例えば、双方の生まれくる年の十二支を比較することで、結婚後の相性を見極めることができます。実際には、ある人が「卯(うさぎ)」年生まれで、配偶者が「戌(いぬ)」年生まれの場合、相性が良いとされています。

これによって、結婚生活が円滑に進む可能性が高くなるのです。また、これまでに結婚したカップルの多くが、自分たちの運命を理解し、適切な判断を下す手助けとして算命学を利用しています。

仕事に関しても、算命学を通じて自分の役割や適性を見つけることが大切です。例えば、リーダーシップを持つ「寅(とら)」年生まれの人は上級管理職に向いており、サポート役を好む「丑(うし)」年生まれの人は、補佐的な役割に適している場合が多いことが示されています。

6. 結論

6.1 十二支と算命学の重要性

十二支と算命学は、単に占いや予想の手段ではなく、中国文化における深い知識と哲学の表れです。これらの概念は、古代から現代に至るまで、人々の生活に深く根付いており、個々人が自身を理解し、人生をより良いものにするためのガイドとして機能しています。

このように、十二支と算命学は相互に関連し合い、我々の運命や性格、関係性をより良く理解するための鍵といえるでしょう。文化的な価値を理解することで、自身の生き方や選択に自信を持つことができるのです。

6.2 今後の研究の展望

今後の研究として、十二支や算命学の現代的な解釈や実用性についての研究が進むことが期待されます。特に、心理学や社会学と組み合わせた分析を通じて、より多面的な理解が求められています。また、古代の知識と現代社会の価値観を融合させ、新しい形の占い文化を形成する可能性も大いにあります。

このように、十二支と算命学の研究は、今後も新たな視点や知見を提供し続けることでしょう。これにより、多くの人々が自身をより深く理解し、豊かな人生を築いていくための助けとなることを期待しています。

終わりに、この記事が「十二支」と「算命学」の関連性について理解を深める手助けとなれば幸いです。各自の人生における選択肢や価値観を豊かにするための一助となれることを願っています。