諸葛亮(しょかつりょう)は、中国の三国時代を代表する武将であり、優れた智略と外交術で知られています。彼の外交術は、連盟や同盟を形成することに重きを置いており、その結果として多くの成功を収めました。特に彼は蜀漢の政治の中で、その見事な戦略により国の安定を図りました。本記事では、諸葛亮の生涯やその外交理念に触れつつ、彼がどのように連盟と同盟を形成したのか、そしてその成功が後世にどのように影響を与えたのかを詳しく掘り下げていきます。

1. 諸葛亮の生涯と背景

1.1 幼少期と教育

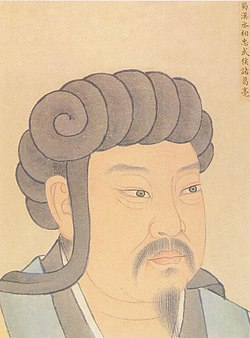

諸葛亮は、181年に現在の山東省にあたる地域で生まれました。彼の幼少期は、父親の影響を受けて知恵と文学に興味を持つようになったと言われています。幼いころから勉学に励み、特に儒教の教えに大いに感銘を受けました。彼は、父親が亡くなった後、母親と共に貧しい生活をしながらも、自らの知識を積み重ねました。

彼の教育の一環として、当時の優れた教師たちから直に学ぶ機会を得たことで、後の軍事戦略や政治運営に役立つ知恵を身に付けました。特に、彼自身が持つ才能と優雅さは、周囲の人々にも愛され、その名は徐々に知られるようになりました。これが彼の後の出世の礎となったのです。

1.2 三国時代の歴史的背景

三国時代は、後漢末の乱世から生まれた混乱の時代です。この時期、中国は魏・蜀・呉の三つの国に分かれ、互いに争い合っていました。諸葛亮が活躍した蜀漢は、劉備によって建国されましたが、非常に弱小な国でした。彼は国の重要な局面において多くの戦略を立案し、国を守るために尽力しました。

この時代、諸葛亮が直面したのは敵の圧力だけではありませんでした。人々の心が分裂し、国民が不安を抱える中で、彼は外交を通じて民族の絆を強め、安定した国を築こうとしました。これが後の外交戦略の基盤となるのです。

1.3 諸葛亮の出仕と蜀漢の政治

諸葛亮は、劉備に仕官することとなり、彼の知恵をもって蜀漢の政治を補佐しました。彼が出仕した当初、蜀漢はバランスを失い、内外の敵に脅かされていました。しかし、諸葛亮はこの状況を打破するために、国の政治機構を改革し、優れた人材を登用することで、次第に国力を高めていきました。

特に彼が行った「木牛流馬」などの戦略的な発明や、農業政策の推進が、蜀漢の安定と発展に貢献しました。また、劉備の死後、諸葛亮はその意志を継いで蜀漢を守るために懸命に働きました。彼の統治法は、後世においても多くの人々に影響を与えました。

2. 諸葛亮の外交理念

2.1 和平の重要性

諸葛亮は、国の存続において和平がいかに重要であるかを理解していました。戦争は避けなければならない最後の手段と考え、できる限り外交を用いて問題を解決しようとしました。彼は「天命」と「民心」を重んじ、結果的には国民の安全と利益を最優先に考えました。

このような視点から、彼は敵対する国との交渉や連携を通じて、無駄な血を流さずに済む方法を模索していました。和平が実現すれば、国の繁栄につながるとの確信がありました。この理念は、彼の外交術の根底に流れているものです。

2.2 連携の必要性

諸葛亮は、外交において単独での行動が限界を持つことを認識していました。そのため、彼は連携の必要性を強調し、他国と協力することでより強固な立場を得ようとしました。特に、彼は呉との連携を図り、敵対する魏に対抗するための基盤を構築しました。

この連携の考え方は、彼が自らの情報を利用して他国と連携を結ぶことで、敵国に対して圧力をかける重要性を示しています。彼の外交術は、単なる同盟を検討するだけでなく、互いの利益を共有し合い、持続可能な関係を築くことが鍵となりました。

2.3 統一のビジョン

彼の外交理念には、常に「中国の統一」という大きなビジョンがありました。彼は、蜀漢の繁栄と国民の幸福のみならず、最終的には中華の統一を目指していました。彼は、蜀漢の力を強化するために、他の国との関係を築きつつも、最終的には強力な統一国家の形成を視野に入れていました。

このビジョンが具体的な外交政策や戦略にどのように具現化されたかを理解することは、彼の外交術を評価する上で重要です。彼の「中華の統一」という理想は、ただの夢物語ではなく、具体的な行動を通じて実現可能なものでした。

3. 連盟と同盟の形成

3.1 連盟の概念と諸葛亮のアプローチ

連盟とは、異なる国や組織が共通の利益を求めて結束することを指します。諸葛亮は、この概念を効果的に利用し、自らの外交戦略の中核としました。他国との連携を深化させ、彼は蜀漢の孤立を避け、戦略的な優位性を保つことを試みました。

彼は具体的には、まずは相手国の感情や状況を理解することから始めました。たとえば、呉との連携を強化するため、彼は相手国の感情や懸念を丁寧に理解し、信頼関係を築くことに努めました。このようなアプローチは、単なる計算や利害関係を超えた、人間的なつながりを重視するものでした。

3.2 同盟の形成とその戦略

諸葛亮は、同盟を結ぶことで軍事的な力を強化し、敵に対抗する戦略を取ることが多かったです。同盟に関しては、彼は常に相手国の状況を考慮し、特に相手国のリーダーとの個人的な信頼関係を構築することを重視しました。

具体的な事例としては、蜀漢と呉の連携が挙げられます。彼は、呉のリーダー・孫権との信頼を築くために、適切な対話や譲歩を行い、戦略的な協力を実現しました。このように、彼の同盟形成は単なる政治的動機だけではなく、深い人間関係にも支えられていたのです。

3.3 具体的な外交事例

諸葛亮の外交術の一例として、「赤壁の戦い」が挙げられます。この戦いにおいて彼は、呉と蜀が連携することで魏に対抗しました。この戦略が功を奏し、連合作戦を通じて魏軍に勝利を収めたことは、中国の歴史において重要な転機となりました。

また、彼は「五丈原の戦い」でも、連合軍の調整役として活躍しました。ここでの彼の調整力や戦略眼は、同盟国との信頼関係を形成する上で重要な要素となり、戦局を大きく影響しました。これらの事例は、諸葛亮の外交術がいかに成功を収めたかを物語っています。

4. 成功した外交戦略の分析

4.1 合同軍の調整と戦略的協力

合同軍の調整は、諸葛亮の外交戦略の重要な一環でした。彼は、敵を倒すためには単独で力を発揮するのではなく、連携して行動することが不可欠であると考えていました。特に、彼が取り組んだ「入蜀の道」や「大返し」といった戦略的な撤退は、他国との調整によって可能となりました。

このような戦略を通じて、彼は参加国同士の信頼を築き上げ、状況に応じた効果的な連携を生み出しました。これは、敵国に対抗する際の強力な武器となりました。結果として、合同軍の成功は外交の賜物であると言えるでしょう。

4.2 謝絶と交渉の巧妙さ

諸葛亮は、交渉においてその巧妙さを発揮しました。彼は相手国からの要求や条件を丁寧にヒアリングし、それに対して適切な返答をすることで信頼を勝ち取りました。彼は、時に自己の利益を後回しにすることで、長期的な関係構築を優先しました。

たとえば、彼が呉との外交交渉を行った際には、相手の意見を尊重しながらも、自国の利益を最大限に引き出す方法をとりました。このように、相手国を尊重することで、より良い関係性を築き、相手の心を掴むことに成功しました。

4.3 連盟による戦局の変化

彼の外交の成果がもたらした戦局の変化は非常に大きかったです。連盟の形成によって、蜀漢は魏に対抗するための強力な基盤を得ました。このことが、三国時代の争いの構図を根本的に変える要因となりました。

連盟を介した外交は、単に短期的な戦果をもたらすだけではなく、長期的な国際関係の安定にも寄与しました。諸葛亮の戦略は、単に戦場における勝利を追求するだけでなく、平和的な関係の維持を重要視したものでした。これにより、蜀漢の安定と繁栄が実現されたと言えるでしょう。

5. 諸葛亮の外交術の影響

5.1 後世への影響と評価

諸葛亮の外交術は、後世の中国においても非常に大きな影響を与えました。彼の理念は、その後も多くの政治家や指導者に模範とされ、外交や連携の重要性が強調されることとなります。特に、中国の歴史において外交政策の先駆者として、彼の名は語り継がれています。

また、彼の著作や思想は、多くの歴史学者によって研究され、政治や外交に関する教訓として位置づけられました。特に「三国志」や「諸葛亮の兵法」といった書物は、彼の戦略や理念を知る上で欠かせない資料となっています。

5.2 日本における諸葛亮の受容

日本でも諸葛亮は広く知られており、彼の知恵や外交術は多くの人々に称賛されています。歴史上の英雄としてだけでなく、人物像や哲学に関する研究が行われ、日本の歴史や文化に影響を与えました。

映画や小説においても彼のキャラクターが登場し、彼の外交術や戦略が描かれることが多くあります。これにより、彼の理念や行動が日本においても評価され、受け入れられていることが伺えます。

5.3 現代の外交における教訓

現代においても、諸葛亮の外交術には多くの教訓が存在します。特に、国際関係における信頼の重要性や、敵対的な状況においても対話の道を探ることの意義は、今日の外交にも非常に適用できるものです。

彼のように、直接の利害関係を超えて長期的な関係性の構築を目指すことで、現代の国際社会における紛争や誤解を未然に防ぐことができると考えられます。諸葛亮の戦略と思想は、今もなお多くの指導者たちにインスピレーションを与え続けています。

6. 結論

6.1 諸葛亮の外交術の総括

諸葛亮の外交術は、連盟と同盟を駆使して国の安定を図ったその姿勢と、相手国との信頼関係を重視した巧みな交渉術にあると言えます。彼の理念は、ただ勝つことではなく、持続可能な関係性を追求するものでした。このような視点から、彼の外交術はただの戦略の集積ではなく、深い人間理解を基にしたものだと評価できるでしょう。

6.2 現代への適用と今後の展望

今日の国際社会においても、諸葛亮の外交術から学ぶべき教訓は数多く存在します。対話を通じた信頼の構築や、困難な局面であっても冷静に対応する姿勢は、現代の外交においても引き続き重要です。未来の外交において、彼の知恵と英知がますます求められることでしょう。彼の思想が新たな時代の指導者たちにどのように受け継がれ、発展するのかが非常に楽しみです。

終わりに、諸葛亮の外交術は、三国時代という激動の時代にあっても、決して消えることなく私たちに伝えられ、学ばれるべきものです。その影響は今もなお色褪せることがなく、時代を超えて新たな教訓を提供してくれています。彼の智慧から引き出される教訓は、未来の世代にも引き続き受け継がれていくことでしょう。