王羲之は、中国の書道の巨星であり、特にその作品や技術には多くの人々が魅了されています。本記事では、王羲之の生涯や代表作、彼の書道技術、さらには彼が持つ影響について詳しく探求していきます。これから、王羲之の世界に一緒に踏み込んでいきましょう。

1. 王羲之の生涯

1.1 幼少期と教育

王羲之は、303年に現在の中国、山東省で生まれました。彼の家族は伝統的な学問を重んじる家庭であり、幼少期から学びの環境に恵まれていました。特に、父親からは古典文学や歴史について教わり、若いころから勉強熱心な子供だったと言われています。王羲之が成長する中で、彼の才能は書道において特に顕著になりました。彼は幼い頃から筆を持ち、文字を書くことに喜びを見出していたと伝わります。

彼の教育には、特に名高い書家である王献之の影響が大きかったと言われています。王献之は王羲之の叔父にあたる人物であり、高名な書道家として知られていました。王羲之は彼から多くの書道の技術を学び、書道の基礎をしっかりと身につけることができました。このような家庭と教育環境が、彼の後の書道家としての道を切り開くことになったのです。

1.2 官職と政治活動

王羲之は、書道家としての才能だけでなく、政治家としても活動していました。彼は早い段階で官職に就き、さまざまな役割を担いました。特に、彼が勤めた「済南」での行政職は、彼の人生において重要な役割を果たしました。この地域での経験が、後に彼の作品に反映されることになります。

彼は政治活動において多くの人々と交流を持ち、様々な考え方や文化に触れることでその視野を広げていきました。王羲之は、当時の政治的な混乱の中でも安定した社会を築くために尽力しました。彼の政治的な視点は、書道作品にも影響を与え、ただの文字の美しさだけでなく、社会や人々への思いを込めることにもつながったのです。

1.3 書道への情熱

王羲之の生涯の中で最も特筆すべきは、彼の書道に対する情熱です。彼はただ単に字を書くことを楽しむだけでなく、書道を通じて自己表現をすることの重要性を理解していました。彼の書道に対する姿勢は、まさに芸術への探求心そのものでした。王羲之は、毎日のように筆を取り、さまざまなスタイルやテーマに挑戦しました。

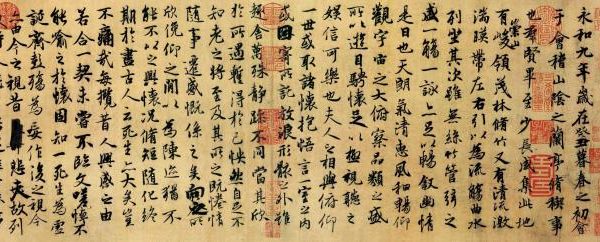

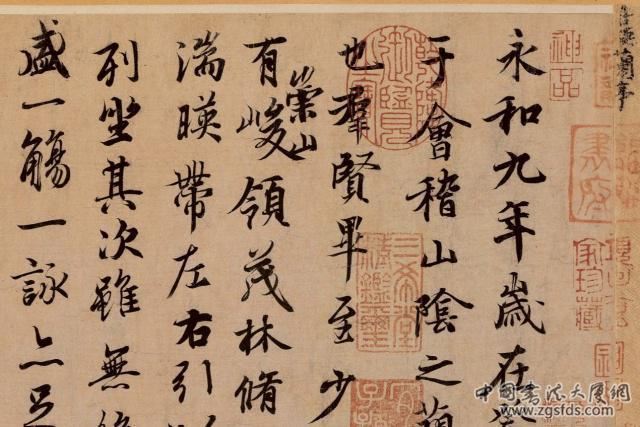

特に、彼が有名になった「蘭亭序」は、彼の書道への深い情熱を象徴する作品です。友人たちとの宴で作り上げられたこの作品は、ただの詩ではなく、書道技術の集大成とも言えるものです。王羲之はこの作品を通じて、人々の心をつかむだけでなく、書道の魅力を存分に表現したのです。彼のこの情熱は、後に多くの人々に影響を与えることとなります。

2. 王羲之の代表作

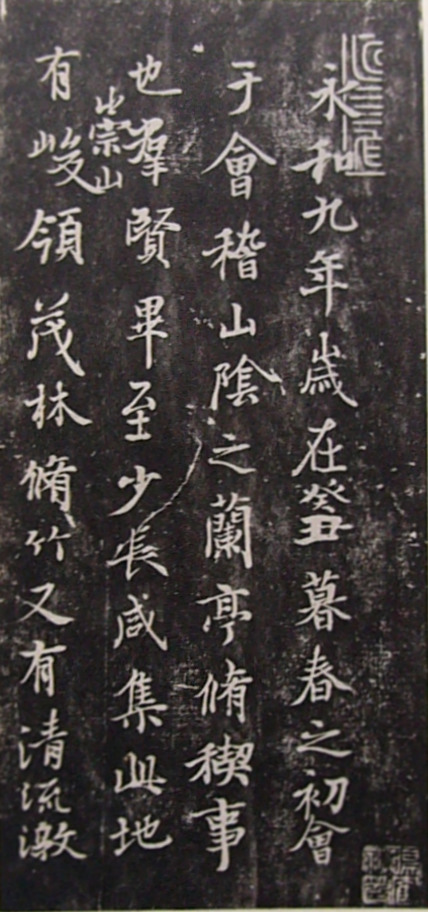

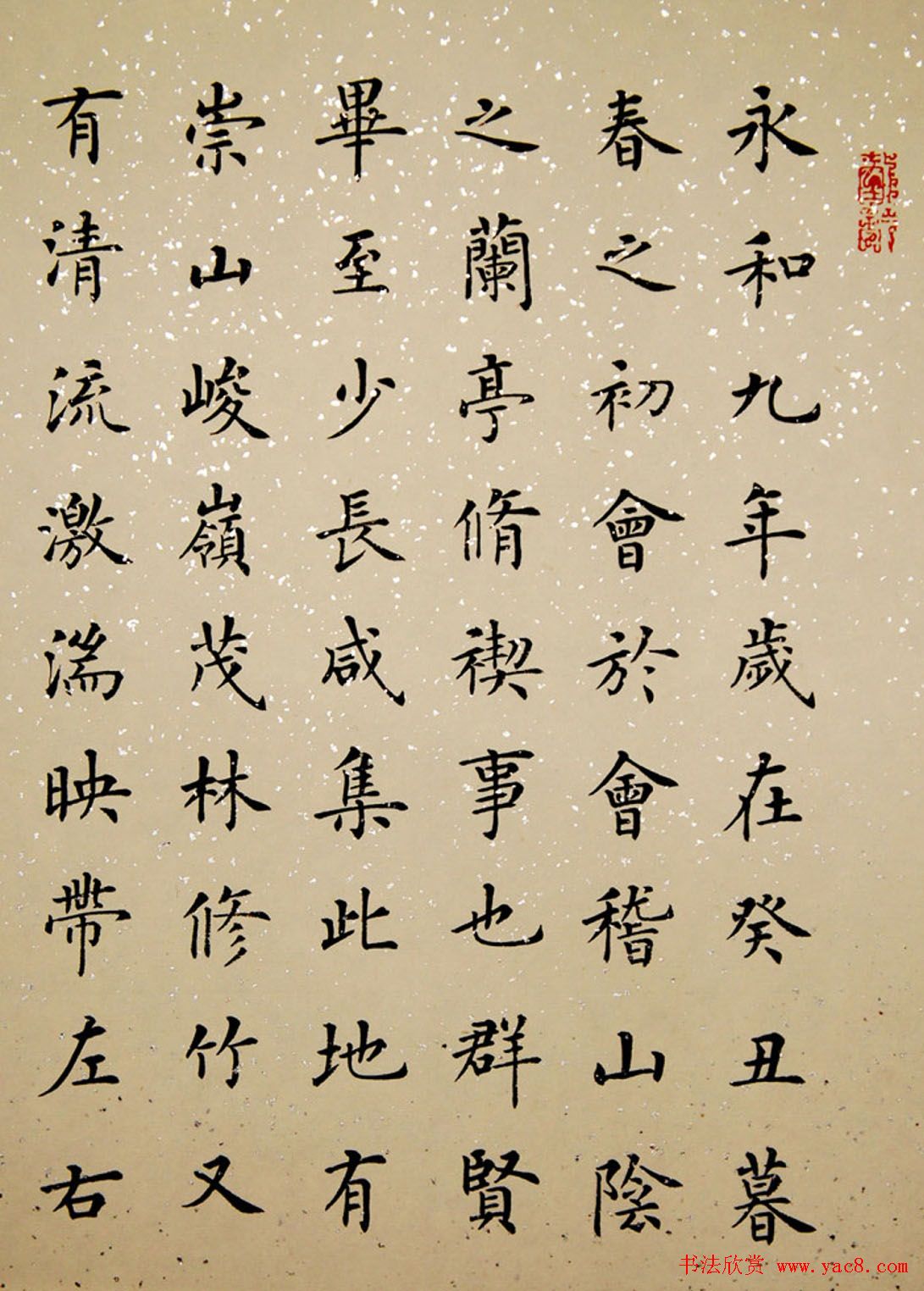

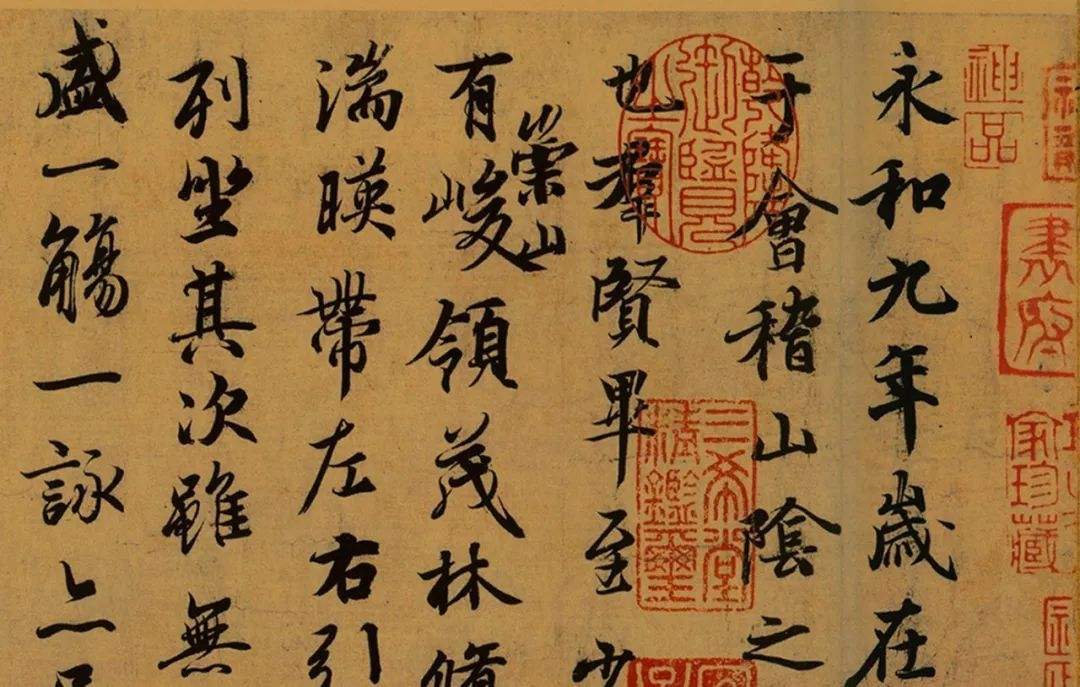

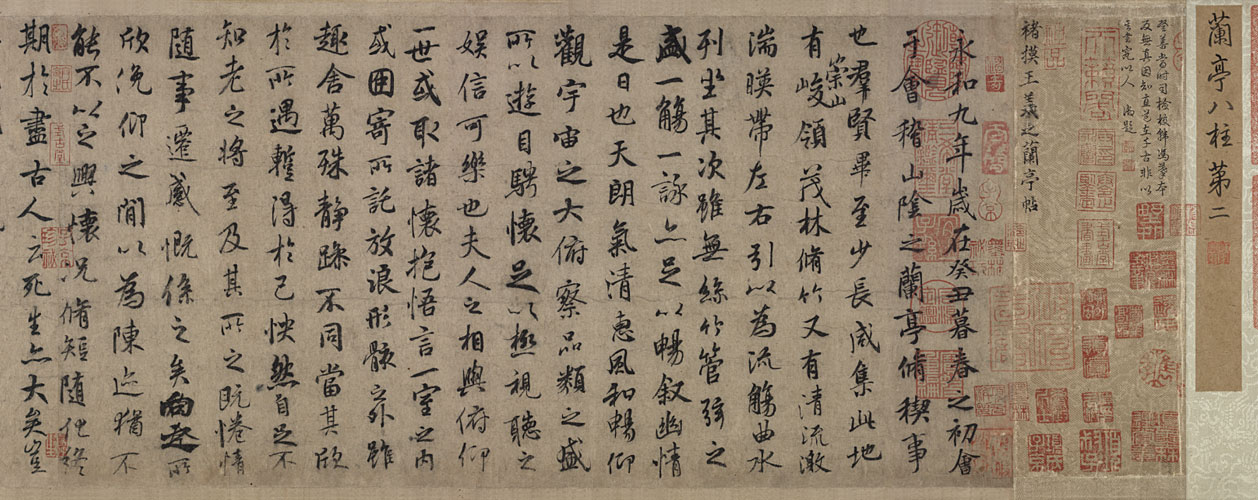

2.1 「蘭亭序」について

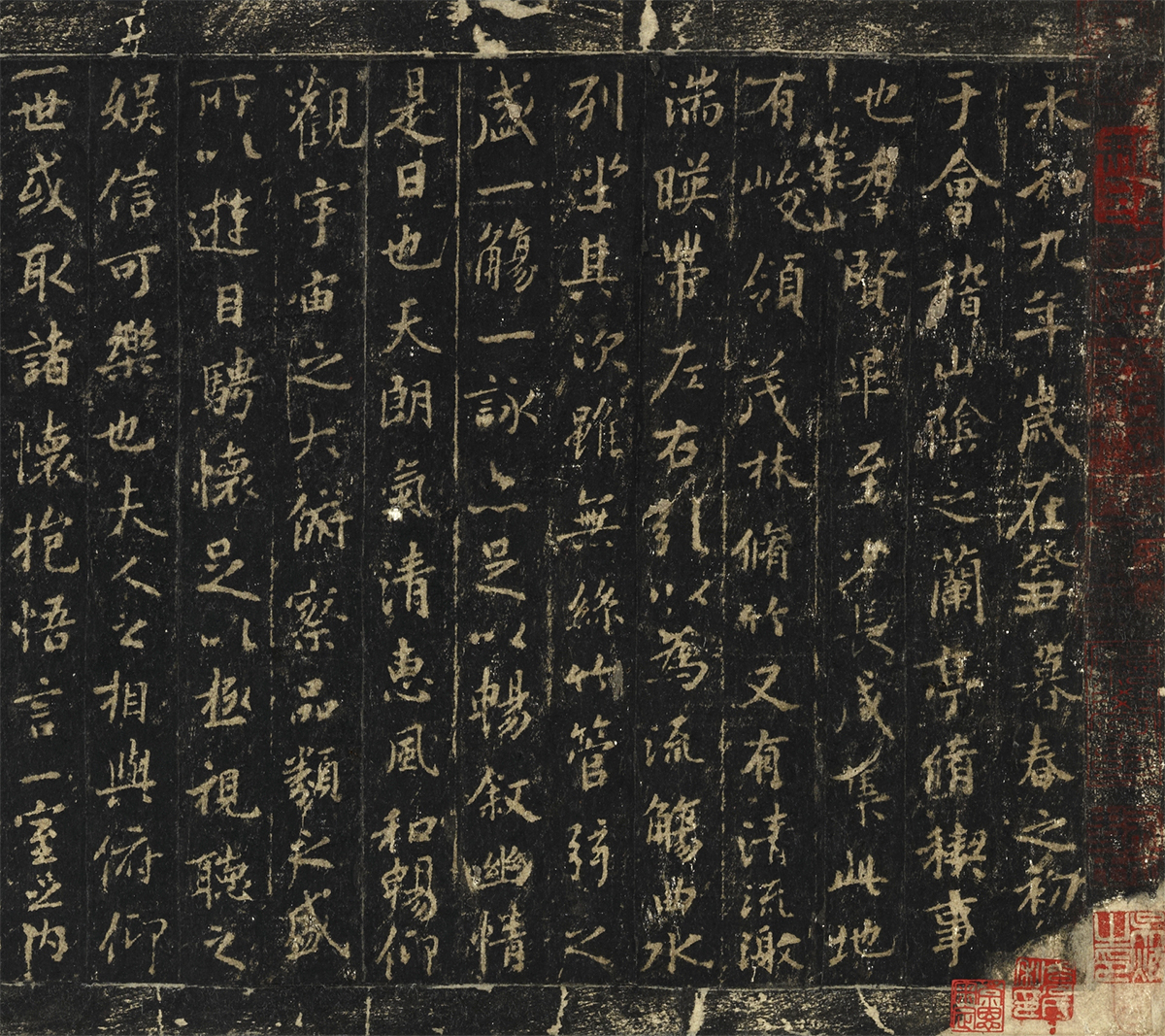

「蘭亭序」は、王羲之の最も有名な作品であり、書道史においても特に重要な位置を占めています。この作品は、353年に彼が友人たちと共に蘭亭で宴を開いた際に、書き上げられました。内容は、詩の一種であり、友人たちとの楽しいひとときを描写しています。王羲之は、この作品を通じて、友情や人生の儚さを表現しました。

「蘭亭序」の特筆すべき点は、その書法の美しさだけではなく、内容の深さにもあります。初心者でも理解しやすい言葉で書かれているため、多くの人々に愛されてきました。また、この作品は、書道の芸術性を高めた一因とも言われています。王羲之の筆使いは、まるで踊っているかのようで、美しさと躍動感に溢れています。

2.2 その他の重要な作品

王羲之には「蘭亭序」以外にも多数の重要な作品があります。「自叙伝」や「草書千字文」がその一例です。「自叙伝」では、彼自身の人生や経験を綴り、書道への情熱を語っています。この作品は、彼の個人的な思いが込められており、後の書道家たちにとっても貴重な参考材料となっています。

また、「草書千字文」は、草書という書体を用いて一千字を一気に書き上げた作品です。この技術は非常に難易度が高く、王羲之の卓越した技術を示すものとして多くの人に驚かれました。これらの作品すべてが、彼のスタイルやテーマの幅広さを示しています。

2.3 作品のテーマとスタイル

王羲之の作品には、共通したテーマやスタイルが見られます。彼の作品の多くは、自然や人間の感情、社会との関わりを反映しています。例えば、「蘭亭序」では、自然との調和や友情、人生の美しさを表現しており、その深い内容が多くの人の心を打ちました。

スタイルについて見ると、王羲之の筆跡は非常に流れるようで、動きが感じられるものが多いです。彼の書道技法は、当時の他の書家の影響を受けつつも、彼独自の美的感覚が色濃く反映されています。このように、王羲之の作品は、その内容だけでなく、技術やスタイルにおいても後の世代に大きな影響を与えています。

3. 王羲之の書道技術

3.1 書法の基本

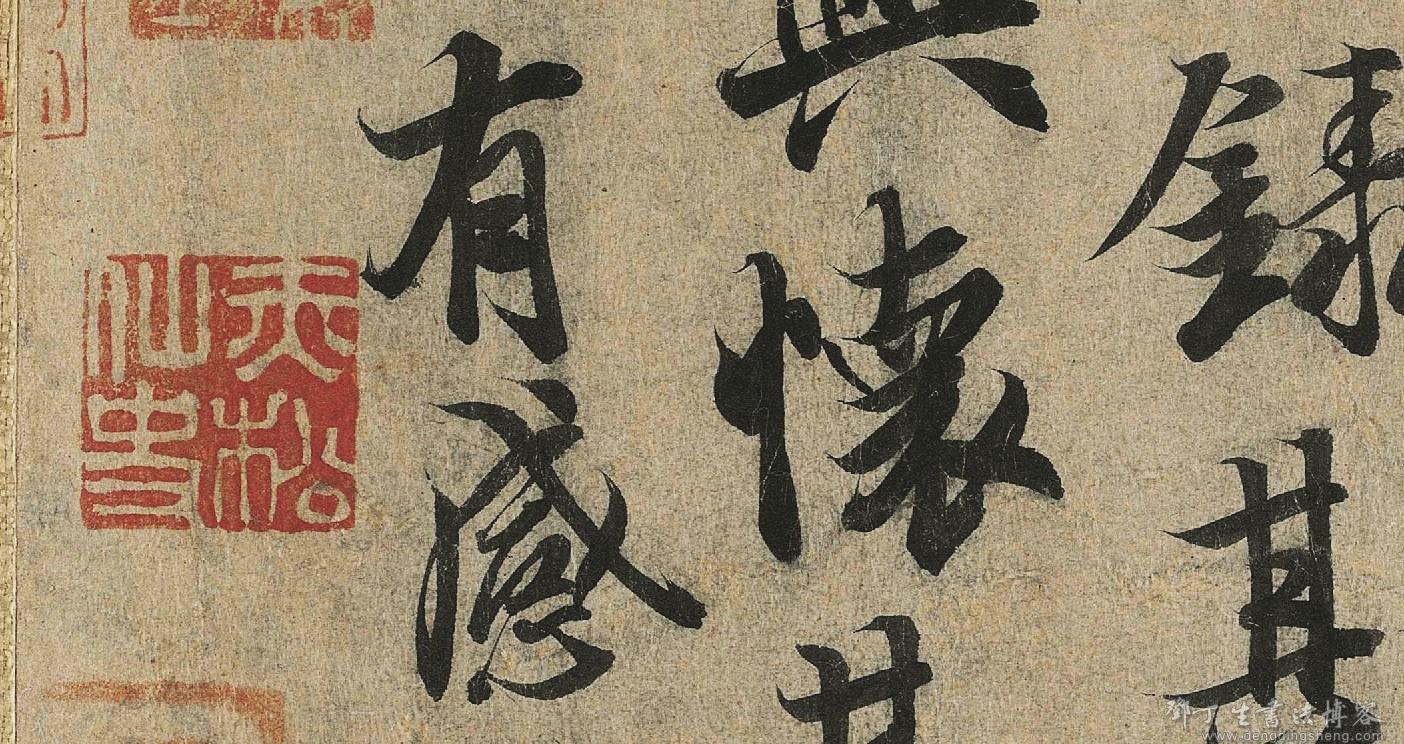

王羲之の書道技術を理解するためには、まず書法の基本を知っておく必要があります。書法とは、文字を書く際の技術やスタイルを指し、王羲之においては「楷書」や「行書」、「草書」の三つに大きく分けられます。楷書は、しっかりとした形状のある文字であり、行書はそれに対して少しの流動性を持ちつつも、読みやすさを確保しています。

王羲之は、これらの基本的なスタイルを自由自在に操り、その技術を昇華させました。彼の文字は、どのスタイルにおいてもバランスがよく、見る人に安定感を与えます。特に、「行書」においては、筆の動きが美しく、言葉にさらなる深みを与える特徴があります。

3.2 流派と技法の影響

王羲之は、後の書道において多くの流派に影響を与えました。特に、彼のスタイルを取り入れた「王碑」流派や、「蘭亭派」と呼ばれる流派が形成されるほどです。これらの流派は、王羲之の書道技術やスタイルを基に発展していきました。

また、王羲之の書道技術は、弟子たちや後の書家たちにも広がり、彼らの作品にも色濃く反映されました。特に、書道の技術を高めるために、王羲之の作品を模倣することが多く行われ、その影響は現代にまで及んでいます。彼の技法がどのようにして他の書家たちに受け継がれていったのか、非常に興味深い点でもあります。

3.3 王羲之の独自性

王羲之の書道技術の中で特に注目すべきは、彼の「独自性」です。彼は常に自分自身のスタイルを模索し続け、決して他の書家の流儀に囚われることはありませんでした。これが、彼の作品が時代を超えて評価され続ける理由の一つです。

彼の作品には、感情が込められており、ただの文字ではなく「心」を表現していると評されます。このような独自のアプローチが、他の書道家との差別化を生み出し、王羲之という存在を特別なものとしました。彼の作品を見ると、その背後にある思いや意図を感じることができるのも、彼が残した大きな財産の一つです。

4. 王羲之の影響

4.1 中国書道における影響

王羲之は、中国書道の歴史において非常に大きな影響を与えました。彼の作品は、書道の芸術性を高めると同時に、書道家たちに高い基準を設定したのです。後の時代の書家たちは、彼のスタイルを模範として作品制作を行い、王羲之を中心とする流派が多く形成されました。

特に「蘭亭序」をはじめとする彼の作品は、書道の教科書に載せられることが多く、学生たちの書道の学びの手本となりました。そのため、多くの書道家が王羲之の影響に基づき、自らの作品を創作していくことになりました。彼のスタイルや技巧は、まさに書道界の金字塔と言えるでしょう。

4.2 日本への影響

王羲之の影響は、中国国内だけに留まらず、日本にも及びました。日本の書道界では、王羲之の技術やスタイルが広まり、特に「平安時代」においては、王羲之の書法が書道の発展に寄与しました。多くの日本の書家たちが彼の作品を手本にし、自らの技術を磨いていきました。

また、日本の古典文学や詩の中でも王羲之の影響が見られます。彼の作品が日本の文化に好まれることで、高い評価を得てきました。特に、王羲之の優雅な筆使いや作品の内容は、日本の書道家たちにとっても巨星であり続けています。日本では、王羲之を取り上げた展覧会や書道のイベントが行われることも多く、彼の影響力の大きさを物語っています。

4.3 現代の書道界への影響

現代の書道界においても、王羲之の影響は色濃く残っています。多くの書道教室や大学の書道講座では、王羲之の作品が教材として使用され、彼の技術や思想が伝承されています。特に、彼の「蘭亭序」は、現在でも書道の入門者から熟練者まで多くの人に親しまれています。

また、最近ではデジタル書道の時代を迎え、王羲之の作品が新たな形で再評価されています。彼の技巧をデジタルツールで再現しようとする若者たちも増え、現代的な解釈が加わっています。このように、王羲之は時代を超えた普遍的な魅力を持ち続けているのです。

5. 王羲之の評価と遺産

5.1 歴史的評価

王羲之は、歴史的にみて中国の書道の巨星としての地位を確立しています。その作品は古今東西を問わず評価され、書道の美しさや技術の高さが称賛されています。特に「蘭亭序」は書道の最高峰と見なされ、多くの人々に感銘を与えてきました。

王羲之の書道に対する情熱や姿勢は、他の書家たちにとっても一つの指針となりました。そのため、彼は単なる書道家ではなく、文化的アイコンとしても位置付けられています。これは、彼が残した遺産が、今なお多くの人々に感動を与えていることを意味しています。

5.2 現代における認識

現代においても、王羲之の評価は衰えることがありません。彼の作品は美術館や画廊で展示され、多くの人々が彼の書道を鑑賞し、学ぶために訪れています。また、多くの書道家が王羲之を尊敬し、彼のスタイルを学び続けています。

書道の重要性が再認識される中で、王羲之の存在は特に際立っています。彼の技術や作品は、多くの人々によって語り継がれ、書道文化の発展に寄与しています。近年、王羲之にまつわる書道教室やイベントも増えており、彼の影響力は決して薄れてはいません。

5.3 王羲之に関する文化イベント

王羲之に関連する文化イベントは、国内外で多数開催されています。展覧会や書道大会、さらには彼の作品を題材にしたトークイベントなどが行われ、王羲之の存在とその影響を再確認する機会が多くあります。これらのイベントでは、彼の作品を直接見ることができ、参加者は彼の技術や思想について学ぶことができます。

特に年に一度行われる王羲之の記念イベントには、多くの書道愛好家や研究者が集まります。そこでのディスカッションやワークショップを通じて、次世代の書道家たちが王羲之の偉大な業績を引き継ごうとしています。このように、王羲之の文化的な遺産は、今も生き続け、人々に新しい刺激を与えているのです。

終わりに

王羲之の人生と作品は、中国書道の中で非常に重要な位置を占めています。彼の書道への情熱、独自の技術、そして多くの人々に与えた影響は、未来永劫語り継がれることでしょう。王羲之の作品は、ただの文字ではなく、人々の心に響く美しいメッセージでもあります。の地位を確立しています。その作品は古今東西を問わず評価され、書道の美しさや技術の高さが称賛されています。特に「蘭亭序」は書道の最高峰と見なされ、多くの人々に感銘を与えてきました。