王羲之(おうぎし)は、中国の書道史において、最も重要な人物の一人とされています。彼の作品は、中国だけでなく日本やその他の国々の書道に多大な影響を及ぼしました。そのため、王羲之の作品を分析し、彼の技法を深く考察することは、書道を学ぶ上で非常に意義深いことです。この記事では、王羲之の生涯、作品の特徴、技法の分析、彼の影響など、彼の書道の魅力に迫ります。

1. 王羲之の生涯と業績

1.1 王羲之の生誕と背景

王羲之は、303年に生まれました。彼の家族は貴族に属しており、彼の幼少期は比較的恵まれたものでした。彼が生まれた時代は、中国の歴史の中で非常に動乱の時代であり、政治的、社会的な問題が多く発生していました。この背景は、後の彼の作品や思想にも影響を与えたと考えられています。

若い頃の王羲之は、詩や音楽にも興味を持ち、文化的な素養を身につけることで、書道だけではなくさまざまな芸術に関心を寄せていました。彼は当時の名家から書道を学び、特に王羲之の技を育んだ師匠から指導を受けたことが、彼の作品の基礎となりました。王羲之は、特に「草書」として知られる書道のスタイルを深く研究し、自らの独自のスタイルを確立しました。

1.2 書道家としての成長

王羲之が書道家として名を馳せるようになる過程は、彼の個人的な努力と社会環境の影響を受けています。彼は、皇帝に仕えたという背景から、公開の場でもその技術を披露する機会が多くありました。このような状況が、彼にさらなる成長を促したのです。特に、彼が皇帝の命令で行った書道の競技会や公の行事でのパフォーマンスは、彼の名声を高める要因となりました。

また、王羲之は、自身の作品に対する批評や反応を重視していました。彼は、他の書道家たちとの交流を通じて自らの技術を磨き、仲間のアーティストたちと切磋琢磨することに努めました。そのため、彼の作品は常に新たな技術やスタイルを取り入れ、進化し続けました。

1.3 王羲之の主要な作品

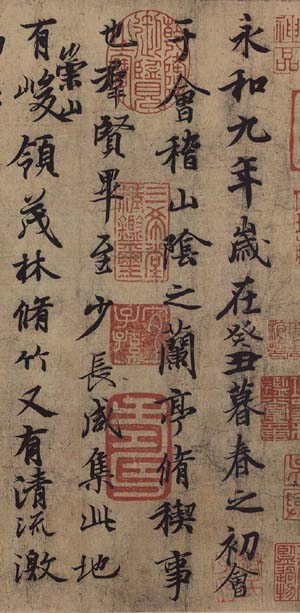

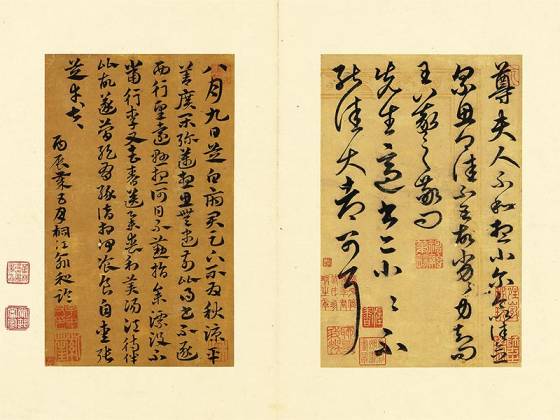

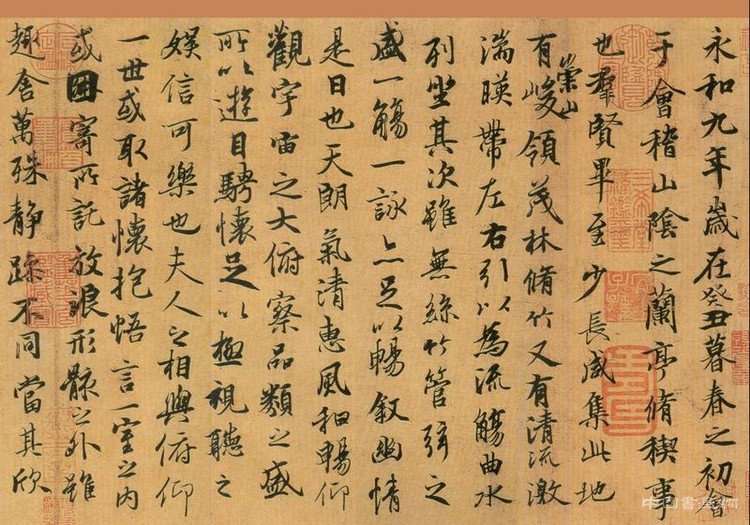

王羲之の代表的な作品には、「蘭亭序(らんていじょ)」や「快雪時晴帖(かいせつじせいじょう)」などがあります。「蘭亭序」は、彼が友人たちと共に蘭亭で酒を酌み交わしながら書いたものであり、その内容は友人との絆や美への賛美が込められています。この作品は、王羲之の技術と詩的な感性が見事に融合したもので、多くの書道家にとって憧れの的となっています。

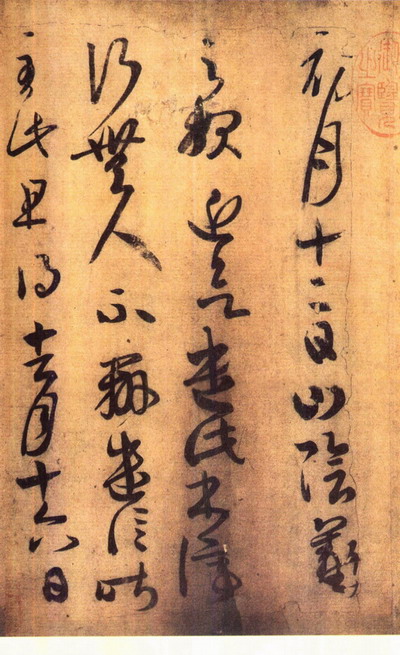

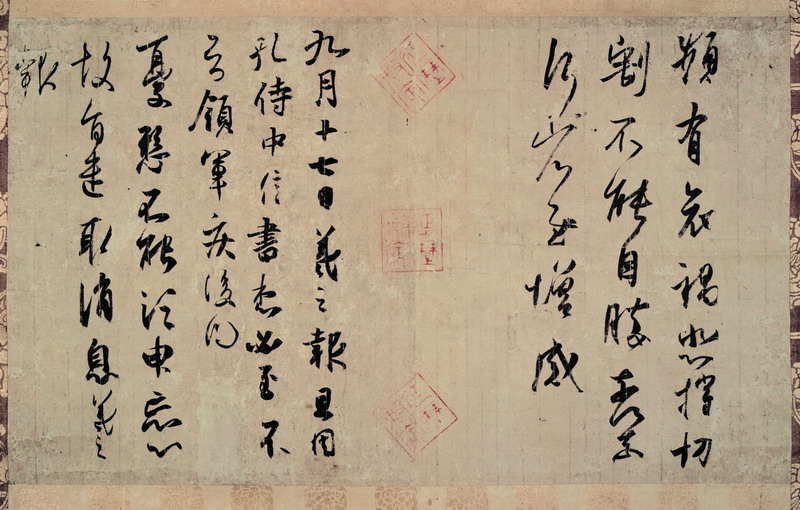

さらに、「快雪時晴帖」は、彼の草書スタイルの真髄を示した作品として知られています。ここでは、王羲之の流麗でありながらも力強い筆致が際立っており、見る人々を魅了します。これらの作品は、書道の技術だけでなく、文化的なメッセージも含まれており、今なお多くの人々に感銘を与えています。

2. 王羲之の作品の特徴

2.1 字形の美しさ

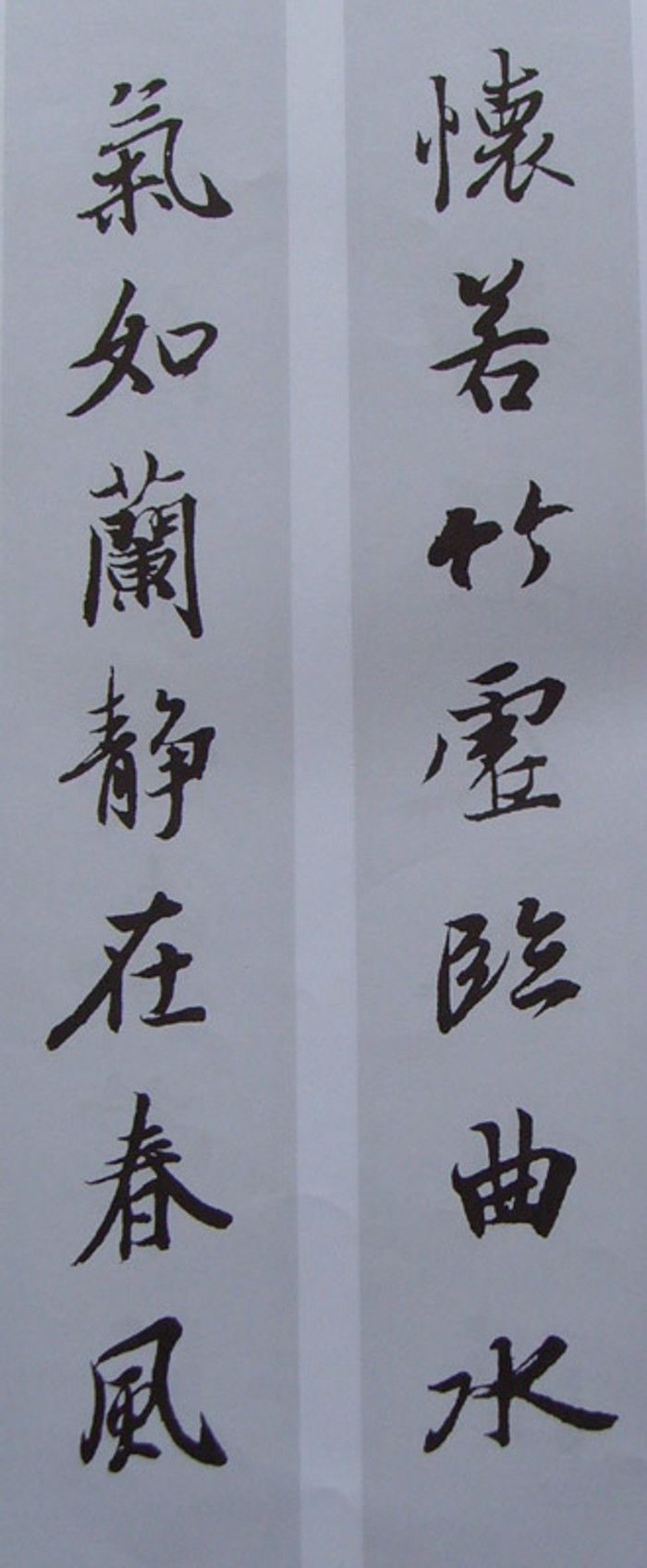

王羲之の作品の最も顕著な特徴は、字形の美しさです。彼は、文字の形を単に正確に書くのではなく、美的な観点からも非常に重要視していました。彼の字は、まるで生きているかのように流れるような曲線があり、滑らかな筆使いが感じられます。特に「蘭亭序」に見る字形の美しさは、見事であり、彼の筆使いの巧みさが際立っています。

また、王羲之は、字形をデザインする際に、空間とのバランスにも配慮しています。彼の作品では、各文字が適切な間隔で配置され、全体の調和が感じられます。このような配慮があったからこそ、彼の作品は視覚的に美しいだけでなく、心に残る印象を与えるのです。

2.2 筆使いと筆圧の変化

王羲之の筆使いは、彼の作品の中で特に注目すべき点です。彼は、筆圧を巧みに使い分けることで、字に様々な表情を持たせています。強い筆圧で書かれた部分は力強さを感じさせ、一方で弱い筆圧で書かれた部分は柔らかく優しい印象を与えます。このような筆圧の変化があったからこそ、彼の作品にはダイナミズムが生まれ、生き生きとした印象を与えます。

さらに、王羲之は筆の運びを非常にスムーズに行うことができ、その流れるようなラインが彼の特徴とも言えます。彼の技術がなければ、現在の書道の世界はここまでの進化を遂げることがなかったでしょう。彼の作品を観る際は、その筆使いに注目することで、より深く彼の技術と感性に触れることができます。

2.3 表現技法の多様性

王羲之の作品には、さまざまな表現技法が盛り込まれています。特に「草書」に見る自由な筆致は、文字の形が崩れがちでありながらも、全体的な美しさを保っています。彼は、草書を用いることで、書の中に感情や思考を生き生きと表現することに成功しています。

また、王羲之は「楷書」や「行書」といった他のスタイルも使いこなしています。これにより、彼の作品は多様性に富んでおり、見る人々に新たな発見を与えるものとなります。彼の草書と楷書の使い分けは、彼自身のスタイルを確立する一因となっており、後の書道家たちに多くのインスピレーションを与えました。

3. 王羲之の技法分析

3.1 草書の技法

王羲之が用いた草書は、自由な表現を可能にする魅力的なスタイルです。彼の草書には、流れるようなラインとリズミカルな筆運びがあり、まるで楽曲のように、美しい旋律を持っています。この技法は、ただ文字を速く書くことだけではなく、内面的な感情や思考を表現するための手段となりました。

草書における王羲之の特徴的な技法には、特に「飛白」があります。この技術では、字の一部が空白になっており、筆の動きが自由であることを示しています。このような技法を使うことで、王羲之は、見る人々に独自の感情的な影響を与えることができました。したがって、彼の草書は単なる文字の集合ではなく、文化的なメッセージや感情を含む作品となっています。

3.2 楷書と行書の違い

王羲之の技法の中でも特に重要なのが、楷書と行書の違いを理解することです。楷書は、基本的に文字の形が明確に保たれており、読みやすさを重視しています。一方、行書はより流れるような字形で、柔軟な印象を与えるスタイルです。王羲之は、この二つのスタイルの使い分けを非常に上手に行っています。

例えば、王羲之の楷書では、各文字がはっきりしており、学生や書道初心者も学びやすい形になっています。これに対して、行書では、字の形が崩れている部分が多く、見る人に自由な印象を与えます。このような技法の違いにより、王羲之の作品にはさまざまな表情が生まれ、見る人々を惹きつけるのです。

3.3 空間の使い方

王羲之の作品における空間の使い方には、特に独自のセンスが光ります。彼は、文字だけでなく、文字と文字の間にある空間にも細心の注意を払っています。この空間の使い方が、彼の作品にリズムを与え、見る者に強い印象を残します。文字の並びや配置によって、視覚的なバランスを保ちながら、動的な感覚を生み出しています。

また、王羲之は、背景とのコントラストを重視し、文字が際立つように工夫しています。そのため、彼の作品は、単なる書道の技術を超えて、アートとしても高く評価されます。このような空間の使い方は、王羲之が優れた書道家であるだけでなく、アーティストでもあることを示しています。

4. 王羲之と後世への影響

4.1 書道界への貢献

王羲之の影響は、彼が生きていた時代を超えて、多くの書道家やアーティストに受け継がれています。彼の技法やスタイルは、多くの書道の流派にインスピレーションを与え、それによって中国書道の発展に寄与しました。特に、彼の作品を学ぶことで、後の書道家たちは書の新たな可能性を見いだしました。

また、王羲之の作品は、技術的な側面だけでなく、哲学的な視点も提供しています。彼の思考や感情が反映された作品は、後の書道家たちに対する教訓となり、書道に対する理解が深まるきっかけとなりました。このように、彼の存在は書道界において欠かせないものとなっています。

4.2 日本文化への影響

王羲之の作品は、中国国内だけでなく、日本の書道にも大きな影響を及ぼしました。日本の書道家たちは、王羲之の作品を模倣し、その技を学ぶことで、日本独自の書道スタイルを形成していきました。特に、平安時代の日本では、王羲之の草書が貴族や僧侶の間で広く採用され、その美しさが評価されました。

日本の書道家の中には、王羲之に敬意を表し、彼の作品を模写することを通じて、その技術を習得した人々が多くいました。このようにして、日本の書道に王羲之の影響が根付いており、現在でも彼のスタイルが学ばれています。日本の書道の歴史において、王羲之は大きな位置を占めていると言えるでしょう。

4.3 王羲之の作品の評価と受容

王羲之の作品は、古くから多くの人々に愛され続けています。彼の技法やスタイルは、その後の書道家たちにとって理想的なモデルとなり、その価値は時代を超えて認識されています。特に「蘭亭序」は、書道の名作として知られ、多くの研究や解説がなされています。

現在では、彼の作品に対する評価は高まり、様々な展覧会やセミナーが行われています。多くの書道家たちが、王羲之の作品を研究することで、その影響を受け、さらなる技術の向上を目指しています。そのため、王羲之の作品は、今なお書道の世界で重要な位置を占めています。

5. まとめ

5.1 王羲之の重要性の再確認

王羲之は、その独自の書道スタイルと技法によって、中国の書道界に永遠の足跡を残しました。彼の作品は、単なる文字や芸術作品を超え、文化的なメッセージや感情を伝える重要な手段となっています。そのため、王羲之の存在意義や彼の業績は、今一度再確認する必要があります。

5.2 現代における王羲之の書道の位置づけ

現代書道において、王羲之の影響は色濃く残っています。彼のスタイルや技法を学ぶことは、書道初心者から上級者まで、多くの人々にとっての座標となっています。彼の作品を分析することで、書道の技術的な面だけでなく、精神的な側面にも気づくことができるでしょう。

5.3 今後の研究の方向性

今後の研究においては、王羲之の作品を新たな視点から捉えることが重要です。彼の作品がどのように文化や思想に影響を与えたのか、またその技術がどのように発展していったのかを探求することが、書道界の発展につながるでしょう。また、彼の作品を通じて、現代の書道家たちがどのように彼の影響を受けているのかを考えることも、重要な研究テーマとなるでしょう。

このように、王羲之の書道は、過去、現在、未来にわたって、多くの人々に感動とインスピレーションを与え続けています。彼の作品は、単なる技術の結晶ではなく、深い思想や感情を内包した文化の象徴であると言えるでしょう。