中国の古代文学の中で、「三国志」という作品は特に多くの人々に愛され続けています。これは単なる歴史書に留まらず、その文学的価値や文化的影響は計り知れません。この記事では、「三国志」の文化的影響と後世への波及について詳しく見ていきたいと思います。

1. 三国志の歴史的背景

1.1 三国志の成立時期

「三国志」は、後漢末から三国時代の歴史を描いた作品で、成立時期としては14世紀の元代とされています。しかし、この作品の核となる歴史的出来事は、実際には紀元180年頃から始まります。羅貫中がその物語に肉付けし、後の世代に影響を与えたのです。この時期、中国は内部での権力争いや外敵の侵入に直面しており、非常に混乱した状況にありました。

この時代の出来事が「三国志」の内容に大きく影響しています。羅貫中は、実際の歴史を基にしながらも、自らの創作を加え、物語としての深みを持たせたのです。これにより、読者は単なる歴史を学ぶだけでなく、登場人物の感情や葛藤に共感し、彼らの運命に引き込まれることになります。この成立時期が「三国志」の持つ文学的価値を高める要因ともなりました。

1.2 作者・羅貫中について

羅貫中は、その生涯や出自があまり知られていない神秘的な人物です。彼は山東省の出身で、元代の著名な小説家として知られています。その作品は、歴史を題材にしたものが多く、「三国志」においても彼の巧妙なプロット構成や登場人物の生き生きとした描写が光ります。特に彼の文章は、平易でありながらも豊かな表現力を持っています。

彼はまた、歴史だけでなく物語の哲学的な要素も取り入れており、友情や忠義、裏切りといったテーマを通じて人間の本質を探求しました。このように、羅貫中の文学的探求心が「三国志」の深みを与え、多くの人々に感銘を与え続けています。彼の作品は、後世の作家や文学者にも影響を与えることとなります。

1.3 三国時代の政治的状況

三国時代は、魏・蜀・呉の三国が争った時代で、政治的には不安定でした。この時代背景を理解することは、「三国志」を深く理解するために欠かせません。それぞれの国は、地理的な利点や戦略に基づき、対立を繰り広げました。その中で重要な役割を果たしたのが、有名な武将たちです。

例えば、曹操は魏を建国し、優れた策略で多くの戦いに勝利を収めました。一方、劉備は蜀を築き、義兄弟の誓いを結んだ関羽や張飛と共に、多くの人々に感動を与えました。こうした各国のリーダーたちの行動や決断が、作品のドラマ性を高め、その結果現在でも語り継がれています。

2. 三国志の内容と構成

2.1 主要な登場人物

「三国志」には数多くの魅力的な登場人物が存在します。主人公として知られる劉備は、正義感の強い王者として描かれ、彼の仲間である関羽や張飛と共に、義理や友情の重要性を体現しています。また、曹操は冷酷でありながらもカリスマ的な指導力を持ち、多くの戦場で勝利を収めます。このように、各キャラクターは個性的で、物語の展開に大きく寄与しています。

さらに、諸葛亮は劉備の軍師として登場し、彼の知恵と策略は物語の中でも特に注目されています。彼が考え出す数々の策略は、敵に対する優位性をもたらし、さらには彼自身の名声を高めました。このように、異なる価値観を持った人物たちが絡み合うことで、物語は複雑で興味深いものとなります。

2.2 物語の展開

物語は、中国の歴史的な紛争を基にしており、戦いと策略が繰り広げられます。劉備、曹操、孫権の三国が互いに争い、同時に濃厚な人間のドラマが描かれています。それぞれの国のリーダーたちが傷つき、裏切りや友情の物語が展開される中、その中で彼らがどのように決断し、行動するかに大きく焦点が当たっています。

特に、「三国志」の中における戦闘シーンは、非常に描写が豊かです。各戦の戦略や戦術が詳しく書かれ、単なる戦争の記録に留まらず、登場人物の心理状態までが描かれています。これにより、読者は戦いの臨場感を感じることができ、また物語に没入する助けとなります。

2.3 各巻のテーマと設定

「三国志」は、全120巻から成り立っていますが、各巻には独自のテーマと設定があります。戦の勝利だけでなく、友情や裏切り、義について考えることが求められます。例えば、劉備が仲間たちとの絆を大切にし、どんな困難な状況でも彼らを守ろうとする姿勢は、物語の中心に位置します。

また、曹操の物語の中では、権力を手に入れるためにどのような手段を選ぶかというテーマがあり、彼の冷徹さと野心が浮き彫りになります。これにより、ただの「勝利」と「敗北」だけでなく、リーダーとしての資質や人間性についても深く考えさせる内容となっています。

3. 三国志の歴史的評価

3.1 伝説と史実の交錯

「三国志」は歴史の事実を元にしていますが、伝説と史実が交差することで、物語はさらに魅力的になっています。例えば、劉備の義兄弟の誓いは実際には誇張された部分があり、英雄的な物語として語り継がれています。このように、歴史的な事実にロマンを加えることで、作品はより多くの人々の心を掴むものになりました。

また、曹操のキャラクターについても、史実では厳格な軍閥として評価されている一方で、「三国志」では魅力的なヒーローとして描かれています。このように、登場人物や出来事の評価が作品の文脈の中で変わることで、読者はさまざまな視点から物語を楽しむことができます。

3.2 種々の歴史的解釈

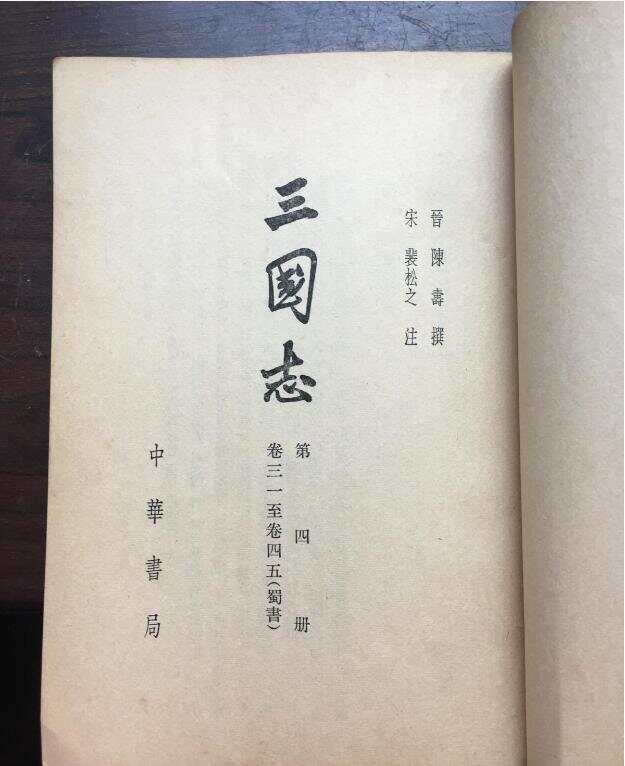

「三国志」はただの戦記ではなく、様々な解釈が可能な豊かなテキストです。歴史学者や文学者たちは、それぞれの視点から「三国志」を分析し、評価しています。一部の研究者は、作品を通じて当時の政治状況や社会の動向を読み解こうとしています。一方で、文学的価値を重視して、人間関係や心理描写に焦点を当てる分析もあります。

このような多様な解釈が生まれることから、「三国志」は単なる古典文学に留まらず、文化の中での生きたテキストであることがわかります。そして、それを背景にして行われる議論や研究は、文学だけでなく歴史学や社会学の発展にも寄与しています。

3.3 三国志に対する日本の見解

日本においても「三国志」は広く受け入れられており、古代中国の文学や思想に対する理解を深める重要な作品とされています。多くの日本人作家や漫画家が「三国志」の物語からインスパイアを受け、その影響は様々なジャンルに及びます。また、日本の戦国時代の武将と「三国志」の登場人物を重ね合わせることで、独自の解釈や物語が作り上げられました。

さらに、「三国志」は日本のポップカルチャーやアニメ、ゲームにも強い影響を与える存在になっています。ゲームでは、「三国志」を題材にしたシミュレーションゲームやアクションゲームが数多くリリースされており、その人気は今も衰えていません。こうした日本における「三国志」の扱いは、単なる文化交流の枠を超えて、国際的な文化の一部となっています。

4. 三国志の文化的影響

4.1 文学への影響

「三国志」は、中国文学に大きな影響を与えてきました。特に、物語性やキャラクターの描写に多くの作家が触発され、後世の文学作品に影響を残しています。中国の古典小説や現代小説においても、「三国志」の影響を受けたテーマやキャラクターが数多く見受けられます。

特に、兄弟愛や忠義、裏切りの物語は、文学における重要なモチーフとして取り入れられています。例えば、清代の「紅楼夢」や近代の小説においても、同様のテーマが繰り返し描かれ、それが文学全体に共鳴を生み出しています。これによって、「三国志」は単なる一作品ではなく、中国文化全体に深く根差す存在となっています。

4.2 絵画と映画への影響

「三国志」の影響は文学にとどまらず、絵画や映画にまで広がっています。中国の古典的な絵画の中にも、「三国志」の登場人物や戦闘シーンを描いた作品が多く存在し、それらは美術作品としても大変評価されています。これらの作品は、即座にその時代を思い起こさせるビジュアルとして機能し、見る者に強い印象を与えます。

現代においては、「三国志」を題材にしたさまざまな映画も制作され、多くの観客を魅了しています。特に、アクション映画としての側面が強調され、視覚的なエンターテインメントとして楽しむことができます。これらの映画は、現代の視点から見た「三国志」を再解釈し、歴史の教訓を反映させる試みともなっています。

4.3 ゲーム産業への波及

近年、ゲーム産業においても「三国志」の影響は顕著です。数多くのゲームが「三国志」の物語やキャラクターを基に制作されており、その中でも特に人気のあるシリーズは継続的に新作が語られています。リアルタイムストラテジーやシミュレーションゲームのジャンルでは、プレイヤーが各国を指導し、戦略を練る楽しさが評価されています。

また、キャラクターを使ったアクションゲームやカードゲームも好評で、これによって「三国志」の魅力が新たな世代の若者たちに伝わっています。こうしたゲームは、プレイヤーに物語の一部となる体験を提供し、物語への愛着をさらに深める機会を与えているのです。このような波及効果は、文化の持続的な発展に寄与しています。

5. 後世への波及

5.1 三国志をテーマにした作品

「三国志」は、その影響力から多くの派生作品を生み出してきました。小説だけでなく、マンガ、アニメ、舞台など、幅広いジャンルでその物語が再構築されています。特に、日本では「三国志」をテーマにした漫画が非常に人気で、多くのシリーズが発表されています。それによって、若い世代においても「三国志」の物語が新たに語り継がれる機会が増えました。

また、中国本土でも、「三国志」をモチーフにした映画やドラマ、ゲームが数多く制作されています。これにより、視覚的なエンターテイメントとしての側面が強調され、新たな解釈や表現が生まれ続けています。このような文化的循環は、作品の魅力を維持し、次世代へと伝える重要な要素となっています。

5.2 現代における三国志の人気

現代においても、「三国志」は圧倒的な人気を誇ります。特に、ネットワークの発展により、オンラインゲームやモバイルゲームとして人々の生活に浸透しています。これらのゲームでは、プレイヤーが好きなキャラクターを選び、その能力を競い合う形式が一般化しており、若者を中心に支持を集めています。

また、SNSや動画配信プラットフォームにおいても、「三国志」の関連コンテンツが豊富に存在し、読者や視聴者が自らの解釈や感想をシェアする場が提供されています。これにより、作品への理解が深まるだけでなく、新たなファンを生み出す機会にもなっています。

5.3 三国志研究の発展と未来

「三国志」に関する研究は、現在も行われ続けています。歴史学者や文学者が、「三国志」の背後にある哲学や政治思想を探求し、新たな視点から作品を解釈しています。このような研究は、過去の文献に新しい光を当て、時代を越えて続く「三国志」の重要性を再確認するものとなります。

未来においても、「三国志」は文化的な資産として引き続き探求されるでしょう。新たな技術やメディアが登場する中で、作品の解釈や意義は変化し続けると予想されます。その中で、多くの人々が「三国志」の魅力を再発見し、それが新たな μορφήとして表現されることを期待しています。

終わりに

「三国志」は、中国古代文学における金字塔とも言える作品であり、その文化的影響は今なお色褪せません。文学、絵画、映画、ゲームに至るまで、幅広い分野でそのテキストが活用され、愛され続けています。歴史的背景やキャラクターの魅力を通じて、時代を超えた教訓や理解が得られるこの作品は、今後も多くの人々に感動と価値を提供し続けることでしょう。