明の対外政策と海洋戦略は、明代(1368年 – 1644年)の中国の歴史において重要なテーマです。この時期、元朝の滅亡を受けて成立した明朝は、内政と外政の両面で多くの変革を行いました。特に、海洋に関する政策と戦略は、当時の国際社会における中国の位置を大きく左右しました。この文章では、明の対外政策と海洋戦略について、詳しく考察していきます。

1. 明の成立背景

1.1 元朝の滅亡と明の誕生

元朝は、1260年に成立したモンゴル帝国の支配下にあった時代で、多民族混在の国家でした。しかし、経済危機や社会不満が高まり、1368年には劉邦の出身系の漢民族の反乱が勃発しました。この反乱を主導したのが、朱元璋という人物です。彼は、元朝に対する反抗を掲げて長い戦争を繰り広げ、ついには元朝を滅ぼし、明朝を創設します。明の成立は、後の対外政策においても基本的な枠組みを形成する重要な出来事でした。

明が成立すると、当然ながら朝廷の運営や対外関係が重要な課題になります。朱元璋は、国土の安定と中央集権の強化を目指しました。この時期、明は国内の農業政策や税制の改革を進め、国力を強化していきます。対外政策においても、自国の力を利用して周辺国との关系を強化したり、貿易を盛り安定させることが重要な目標となります。

1.2 明の初期の政治状況

明の初期、中央政府は主体性を持って国を統治しようとしました。あらゆる面で元朝の影響を排除し、独自の文化と政策を確立するための努力が続けられました。政治家たちは、国境の安全を確保するために軍事政策を重視しました。その一環として、北方の清や遊牧民族に対策を講じ、さらに南方や東方との貿易関係を強化するために海洋戦略にも力を注ぎます。

特に朱元璋の意向により、外敵からの防衛を強化することが意図され、国の安全を最優先目標に設定しました。この時期、海洋に対しても重要視され、貿易や探検活動が奨励されるようになりました。このように、早い段階から明の対外政策は、国の防衛と経済的発展が相互に影響し合う形で形成されていくこととなります。

2. 明の対外関係の基本方針

2.1 「海禁政策」とその目的

明朝の対外政策の一環として、特に重要なのが「海禁政策」です。この政策は、海上での貿易を制限し、国家の安全を確保することを目的としていました。具体的には、漁業や貿易を国家の許可なしに行ってはいけないというものです。この政策の背景には、海賊や犯罪者の増加があり、治安維持を図る必要がありました。

その一方で、海禁政策は貿易活動に対して厳しい制限を課すことから、商人たちとの関係を悪化させる要因にもなりました。そのため、海禁政策は期待されていた目的を果たす一方で、経済的な面では対立を生み出す結果となります。海上貿易を行いたい商人たちは、しばしば密貿易を行い、不正な取引が横行するようになります。

海禁政策の影響は、国だけでなく、地域の文化にも及びました。この制限によって、貿易に依存していた地域社会や国内経済は直撃を受け、結果として反発を招く結果にもなりました。しかし、明の政策を背景にして、国際貿易自体は全体的に衰退したわけではなく、むしろ密貿易を通じて情報や文化が流入し続けました。

2.2 外交的アプローチの多様性

明代の対外政策を考えると、単に海禁政策に留まらず、外交的アプローチが多様であったことも見逃せません。本格的な対外関係の構築を進める中で、明は周辺諸国との関係を重要視しました。特に、朝貢体制を通じて周辺国との友好的な関係を築こうとしました。中国は「中心」としての地位を確立し、周辺国からの尊敬と貢献を求めました。

明は外部に対して軍事的威圧を利用することが多く、時にはその力によって貿易を促進しました。例えば、朝鮮や南明国との取引は、日本や東南アジア諸国への影響を及ぼしました。こうした外交的枠組みの中で、貿易だけでなく文化交流も行われることで、互いの国が影響し合う関係が生まれます。

さらに、明の外交的アプローチの幅広さは、特にビジネスパートナーとして位置づけられる国々に対しても見られました。商人とのネットワークを築くために、明は他国との交易を奨励しました。これは単なる経済的利益だけでなく、国際関係の安定を図る戦略でもありました。

3. 海洋探検とその歴史的意義

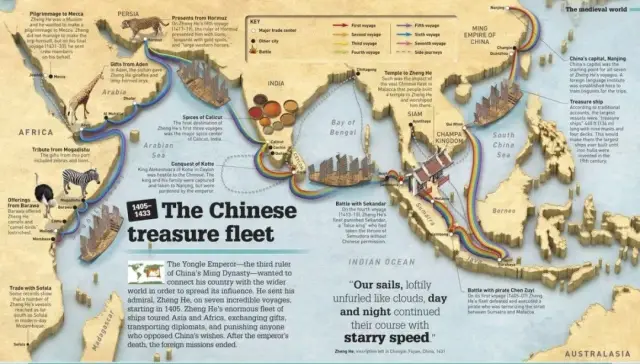

3.1 鄭和の航海 expeditions

明代の海洋探検の最大の象徴は、鄭和(チン・ホー)による大規模な航海です。鄭和は1405年から1433年にかけて、合計7回にわたる大規模な航海を行い、インド洋地域を中心に広範な海域を探検しました。彼の船団は、数十隻もの大きな船から成り、多くの人々が乗り込み、未知の国々との接触を試みました。

鄭和の航海は、明朝の海洋に対する興味がどのくらい高かったかを示す出来事です。彼の航海の目的は、貿易の促進や文化交流だけでなく、国家の威信を高め、周辺国との友好関係を築くことも含まれていました。これによって、貿易の盛況がもたらされ、さまざまな文化が中国にもたらされることになりました。

航海の中で、鄭和は多くの国々と接触し、海上貿易の拡大につながりました。特にインド洋域での貿易関係を強化することは、国際的に明の地位を向上させました。彼の航海は単なる貿易だけでなく、異文化交流の動きも生み出し、当時の世界における中国の影響力を示す一例といえるでしょう。

3.2 海洋探検がもたらした文化的影響

鄭和の航海がもたらした影響は、経済面だけではなく、文化や思想、技術の交流も含まれます。未開の地との接触により、新しい技術や知識が中国にもたらされ、特に航海術や天文学の発展に寄与しました。また、異文化の人々との交流を通じて、宗教や思想の影響も受けることとなります。

具体的には、航海で得られた情報や知識が後の科学技術の発展に影響を与えました。たとえば、航海術の発展は、さらなる探検や貿易の発展を促し、明朝全体に新しい風をもたらしました。また、戻ってきた鄭和の船団は、珍しい物品や新しい思想を持ち帰り、中国の文化に融合させました。

鄭和の航海の文化的遺産は、明だけでなく、後世にも大きな影響を及ぼしました。彼の探険精神や国際的な視野は、その後の中国の対外政策にも色濃く表れています。彼の存在は、中国における海洋と外交の重要性を再確認させる要因となりました。

4. 明の海洋戦略の発展

4.1 防衛と交易のバランス

明代の海洋戦略は、国防と交易のバランスを取ることが求められました。特に、沿海部における海賊の脅威や異民族の侵略に対抗するために、戦略的な防衛策を講じる必要がありました。しかし、経済的発展を追求することも同時に重要でしたので、両者の調和を保つことが政治の核心となります。

このような背景から、明は沿岸に防備を固め、同時に貿易活動も奨励する形を取りました。具体的には、商業航路の確保と同時に海賊や敵勢力からの防衛のために、海軍力を強化する方針が採られました。また、地域ごとに適切な海洋戦略を採用することが求められ、各地の状況に応じて防衛と貿易を調和させる策が重要視されました。

海洋戦略におけるこのようなアプローチは、隣国との関係も含まれていました。特に、交易国との関係を強化し、安定した貿易路を確保することが国の安定と繁栄に不可欠な要素でした。そのため、外交も重要な役割を果たし、周辺国との交流が国家の海洋戦略において不可欠な課題となりました。

4.2 海賊の脅威と対策

明代の海洋戦略における最大の問題の一つは、海賊の脅威でした。特に、南海や東海など沿岸部では、海賊が商業活動を妨げ、治安を脅かす要因となりました。海賊行為は社会的不安を引き起こし、商業の発展にも悪影響を与えるため、明の政府はこれに対抗するための策を講じる必要がありました。

海賊対策として、明政府は軍を派遣して海岸地域を監視し、さらには海賊団を取り締まるための特別任務を行いました。また、沿岸部の村々や町に対しても自衛の強化を促し、地元住民が連携して海賊に対抗できる体制を整えました。こうした取り組みは、海賊の活動を抑制し、商業活動の安定に貢献しました。

特に、明の海軍は海賊に対抗するために重要な役割を果たしました。新たに整備された海軍は、海賊の摘発や海上警備を行い、貿易路の安全を確保しました。このようによって、明の海洋戦略は海賊からの防衛を成功させつつ、安定した商業活動をもたらすことに成功しました。

5. 明の対外政策と海洋戦略の遺産

5.1 現代における影響

明代の対外政策と海洋戦略は、現代においても多くの教訓を提供しています。特に、外交や国際関係の形成において、自国の立場をしっかりと再確認しながら、周囲とのバランスを保つことの重要性を理解する手助けとなります。特に明が行ったような外交の多様性や柔軟性は、現代の国際社会においても参考となる点が多いです。

さらに、経済発展と安全保障のバランスを保つことがいかに重要かが明の歴史から学ぶことができます。明は、防衛を重視するあまり交易を制約することなく、両者を同時に進行させる努力をしました。この視点は、現在の国際経済の中でも適用可能です。

海洋戦略における明の「バランス感覚」は、今後の国際関係においてもさらに強調されるべきです。国家間の競争が激化する現代において、外交を通じた平和的解決が求められています。明の成功事例は、国際的な協力を促進するための重要な教訓となるでしょう。

5.2 明代の海洋戦略の教訓

明代の海洋戦略は、いくつかの重要な教訓を後世に残しました。第一に、明が示したように、合理的な防衛策と効果的な貿易ポリシーを組み合わせることは、経済的安定を促進する上で必要不可欠です。海賊の脅威などに対抗しつつも、貿易を妨げないバランスを重視する姿勢は、現代の政策にも役立つものです。

第二に、コミュニケーションと外交における多様性も重要です。明代は周辺国との関係を通じて経済的利益を得るだけでなく、文化的交流を促進することができました。このような広い視野を持つことは、今日の国際社会においても価値があることです。

最後に、明の経験はリーダーシップの重要性も示しています。名の指導者たちは、国の安全や経済を両立させるために、賢明な判断を下してきました。このような柔軟性と判断力は、現代の指導者にも求められる資質であると言えるでしょう。

終わりに

明の対外政策と海洋戦略は、ただ単に歴史の一部ではなく、現代の国際社会においても多くの教訓を与えてくれるものです。商業活動と安全保障のバランス、外交的アプローチの多様性、海洋探検の文化的影響など、明が実施した政策は今なお私たちにとって重要な意味を持ち続けています。明代から学んだ教訓を元に、これからの時代を生き抜く知恵を培っていくことが求められます。