明朝は、中国史の中でも特に重要な時代の一つであり、その成立と海洋探検は、中国の経済、文化、国際関係に大きな影響を与えました。しかし、明朝の時代には海賊が蔓延し、その取り締まりが国家の大きな課題となりました。この記事では、明朝の海賊の種類、彼らの活動がもたらした影響、そしてその対策について詳しく掘り下げていきます。

1. 明朝の成立背景

1.1 明朝の創設

明朝は、1368年に朱元璋によって成立されました。元朝の圧政に苦しんだ農民たちが、朱元璋の指導のもと反乱を起こし、自らの王朝を築くことに成功したのです。この時期、初代皇帝の明太祖は、自国の統治を強化し、農業を中心とした自給自足型経済の復活を目指しました。また、明朝の成立は中国全土に新たな安定をもたらし、政治的混乱からの脱却を図るために力を注ぎました。

明朝成立後、国家の重心は徐々に南部へと移っていきました。この地域は農業が盛んであり、江南地域は特に豊かな経済圏として発展しました。このような経済の安定化は、国際貿易にも好影響を与え、多くの外国商人たちが中国の港に出入りするようになりました。

1.2 社会経済の発展

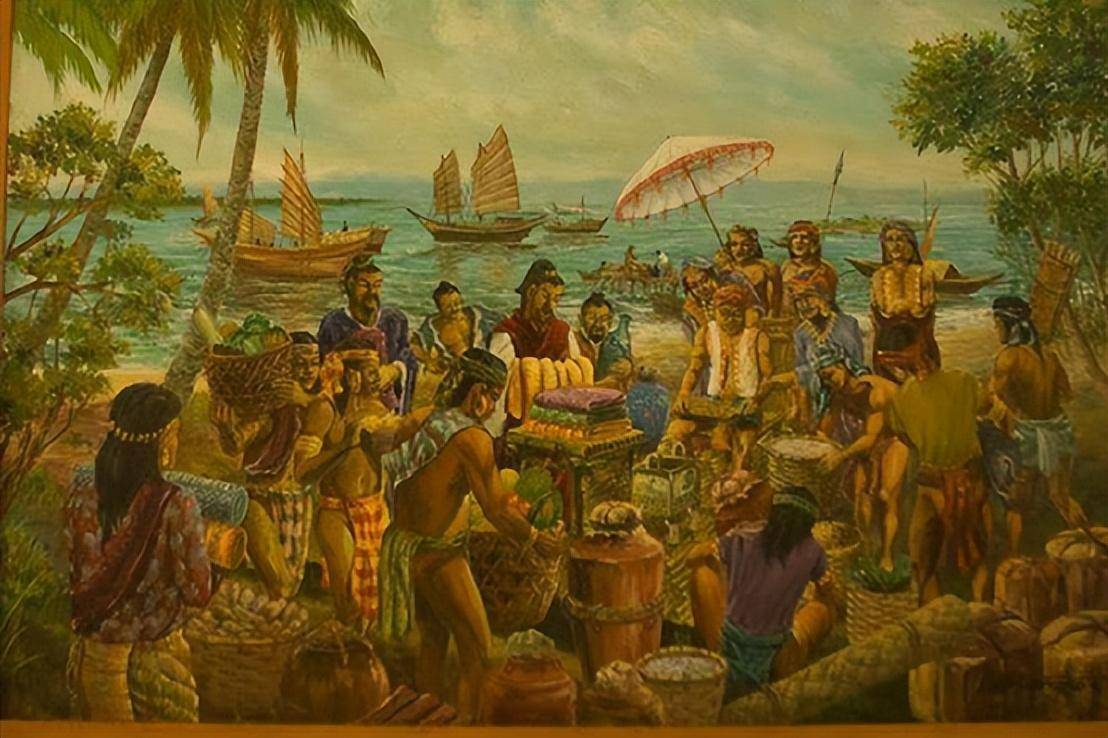

明朝初期は、商業と産業の発展が著しく、特に南方の江南地方では綿花や絹、陶磁器などの生産が盛んに行われていました。これにより、都市化が進み、多くの人々が職を求めて移住するようになりました。そんな中、商業の発展に乗じて海上貿易も活発になり、東南アジアや日本、さらにはヨーロッパとの交流が進みました。

また、この時期には商業の発展を支えるために交通網の整備も進みました。河川や運河が整備されることで、物資の運搬が効率的に行えるようになりました。それに伴い、取引の機会が増え、経済がさらに活性化します。しかし、このような繁栄は同時に富の集中を生み出し、一部の人々が急激に富を築く一方で、貧富の差が広がる原因ともなりました。

1.3 海上貿易の重要性

明朝は海上貿易を重視し、商業政策を制定して経済の発展を図りました。特に、南海交易では、多くの船が江南や広東から出発し、数多くの品物を外国から輸入しました。これにより、中国の商品が海外で人気を集め、逆に外国からは香料や宝石、さらには異国文化が流入してきました。

ただし、海上貿易の拡大に伴って、海賊の横行も問題視されるようになりました。特に、貿易路の航行を脅かす存在として海賊たちは当局にとって大きな頭痛の種でした。このような状況下で、明朝政府は海賊の取り締まりに乗り出さざるを得なくなったのです。

2. 明朝の海賊の種類

2.1 正規の海賊

明朝時代には、正規の海賊、いわゆる「公海賊」と呼ばれる存在がいました。彼らは、政府からの許可を受けて海賊行為を行うことが合法化されていました。通常、戦争時に海上で敵船を攻撃するために雇われ、戦争が終結すると自らが得た富で生活していく場合もあったのです。

この形式の海賊は、時には政府の保護のもとで活動していたこともありました。例えば、明の時代には海賊の首領が国公に任命されることもあり、正式の海賊として認知されるケースも見受けられました。これにより、海賊行為が一種の商業活動として正当化され、人々は海賊を単なる悪者として捉えるだけではなくなりました。

2.2 地元の漁民からの海賊化

明朝の海賊の中には、地元漁民が貧困にあえぎ、海賊行為を行うようになるケースも多々ありました。特に自然災害や不作の年に、生活が困窮する中で、漁民たちは「海の領域」へと活路を見出すことがございました。彼らは、他の船を襲い、略奪することによって生計を立てるという苦しい選択をしたのです。

このような海賊化は、時として地域社会を脅かす問題となり、地方の治安が極度に悪化することもありました。漁民たちが海賊へと変貌する背景には、社会的な不平等や経済的困難がありましたので、海賊の存在を一概に非難することはできなかったかもしれません。

2.3 外部からの侵入者

また、明朝における海賊の中には、外部から侵入した異国の船から派生した海賊も存在しました。これらの海賊は、特に日本や朝鮮半島からの商人や兵士が多く、中国沿岸で活動するケースが見受けられました。彼らは、当時の中国の貿易システムに潜り込み、利益を得るために悪事を働く者たちでした。

これらの外国からの海賊は、しばしば明朝政府によって敵視され、厳しい対策が講じられました。特に、明代の後期には日本の「倭寇」(わこう)と呼ばれる海賊が多発し、中国沿岸への侵入が相次ぎ、経済と治安を脅かす社会問題となったのです。このように、外部からの海賊は、中国内の経済活動を危険にさらす存在であり、深刻な影響を及ぼしました。

3. 海賊の活動と影響

3.1 主要な海賊事件

明朝時代には、多くの海賊事件が記録されています。特に有名なのは、倭寇が中国沿岸に襲来した際の事件です。倭寇は、主に日本から来た海賊集団で、明の商業や航海の安全を脅かしました。彼らは、海上に出て商船を襲い、略奪した品物を持ち帰ることで富を蓄えたのです。

この海賊事件は明朝にとって大きな打撃でした。商業や貿易は活発であったものの、海賊による攻撃によって船舶が襲われることが多発し、商人たちの間には恐怖が広がりました。また、この影響で貿易が減少し、結果として経済的な不安定の要因となったのです。

3.2 貿易と経済への影響

海賊の活動は、明朝の貿易や経済に多大な影響を与えました。海賊被害を受けた商人は、船の運航を中止したり、安全対策を強化せざるを得なくなり、貿易の機会を失うことが多くありました。この結果、国庫にも悪影響が及び、政府の財政が厳しくなっていく一因となりました。

さらに、海賊の横行は商業活動の活性化を妨げ、地域社会における経済的な分断を助長しました。貧しい地域ほど海賊の存在が多く、結果として商業の発展が不均衡に進むことになりました。特に地方の漁民や小規模な商人たちは、大きな打撃を受けたのです。このように、海賊は国全体の経済的繁榮を脅かす存在であり続けました。

3.3 地元住民への影響

海賊の活動は、地域住民にも深刻な影響を与えました。特に、海沿いの村や街の人々は、頻繁に海賊に襲撃される危険にさらされていたのです。家族や知人が海賊にさらわれたり、略奪されることは、地域社会の安全や安心を脅かすこととなりました。

さらに、海賊対策として政府が施策を講じる一方で、過剰な取り締まりが行われることもあり、地元住民にとっては二重の苦しみとなっていました。商業活動が制限され、自由に生活する権利も奪われる中で、海賊問題は地域に根深いトラウマを残す結果となりました。

4. 明朝の海賊対策

4.1 政府の政策

明朝政府は、海賊の横行に対抗するため様々な政策を打ち出しました。初めに取り組んだのは、海岸線の防衛を強化することでした。沿岸地域の防備を固め、海賊の侵入を防ぐために新たな要塞や城壁を築くプロジェクトが実施されました。特に貿易港に近い都市では、警備を強化し、海軍と地元の兵士を動員して海賊への警戒を続けました。

さらに、明朝政府は海賊を摘発するために専用の部隊を組織しました。「水軍」と呼ばれる海軍は、海賊を追跡し、その活動を封じ込める特務を任されました。これにより、政府は海洋の安全を確保し、流通を活性化させることを目指したのです。

4.2 海軍の強化

海賊対策の一環として、明朝は海軍を積極的に強化しました。特に明の時代後期には、沿岸の防衛を見据えて大規模な海軍軍備の増強が進められました。新しい艦艇の建造や、優れた指揮官の育成も行われ、海軍力をアップさせることが急務とされました。

海軍の強化には、商業活動を活発化させるための重要な役割がありました。安全な海上貿易路を確保することは、国の経済に好影響を与えることが期待されたのです。このように海軍は海賊対策のみならず、貿易の発展にも寄与する存在として位置づけられました。

4.3 地方の防衛体制

地方自治体においても、海賊対策が急務とされました。各地方には、地域住民を取りまとめる役割を担った「地方長官」が設置され、彼らは地域の防衛や決起を指導しました。また、地元の漁民たちも海賊から自らを守るために自警団を組織し、地域の防衛に協力する姿勢が見られました。

これにより、地方独自の防衛体制が整い、海賊に対抗する機会が生まれました。地域住民の意識も高まり、協力して海賊から自身の生活を守る動きが活発になったのです。このように明朝の対策は、政府だけでなく地方レベルでも推進され、全体的な防衛力の強化を図る一因となりました。

5. 海賊問題の終息

5.1 海賊の取り締まりの効果

明朝が実施した海賊対策は、徐々に効果を見せ始めました。特に海軍による取り締まり活動が功を奏し、多くの海賊が捕らえられることになりました。また、政府が海賊の横行を厳しく取り締まることで、不安を抱く商人たちも徐々に自信を取り戻し、貿易の再開が進んでいくことになりました。

また、地元の住民も協力して海賊の情報を共有うようになり、海賊を取り締まる活動が地域全体で行われるようになりました。このように、政府と地方住民の協力関係が生まれる中で、海賊問題は次第に解消へと向かっていったのです。

5.2 経済と社会の安定化

海賊問題が緩和されることで、明朝の経済や社会情勢も安定を取り戻すことができました。貿易が再開され、多くの商人が活躍できるようになったため、貿易活動が活発化し、国の財政に貢献することになりました。経済の回復により、生活が豊かになる地域が増え、多くの人々が安定した生活を手に入れることができました。

地方の自治体も、経済活動の活性化を支えるために産業の振興や雇用創出に取り組み、次第に地域社会全体が活性化していきました。このように、海賊の取り締まりが成功することで、経済と社会の両面において安定した状況をもたらしました。

5.3 明朝の終焉との関連

しかし、明朝の海賊問題の終息は、明朝自体の終焉とも関係がありました。明朝の後期には、内外からの圧力や政治的不安定が高まり、結果として王朝自体が危機を迎えました。このように、海賊問題は表面的には解消されたように見えましたが、実際には明朝自体の存亡に直結する複雑な背景があったのです。

また、海賊問題の解消後、明朝は一定の安定を取り戻したものの、政府の中枢である官僚たちの腐敗や無能が明朝を蝕んでいく結果となりました。このような政治的な混乱が、最終的に明朝崩壊の要因となってしまったのです。

6. 明朝の海賊と現代への教訓

6.1 歴史から学ぶ情報戦略

明朝の海賊問題は、現代においてもさまざまな教訓を与えています。特に、情報収集と共有の重要性が際立っています。海賊に対抗するためには、地域社会が協力し合い、情報を密にする必要があることを明朝は教えてくれます。上手に情報を活用した取り組みは、安定した社会を築くためには欠かせない要素です。

また、現代の国際社会でも、テロリズムや犯罪組織に対する情報戦略が必須とされます。海賊問題が一つの教訓となって、情報戦略を構築することで、より安全な社会を築く道筋を示しています。

6.2 経済活動におけるリスク管理

明朝の海賊問題は、経済活動におけるリスク管理の重要性を改めて認識させます。商業活動が活発であった時代、このように海賊の存在が大きなリスクとなることが明確に示されています。現代社会でも、企業は様々なリスクに直面していますが、その影響を軽減するための戦略を構築することが求められます。

歴史に学ぶことで、海賊問題から得た教訓を経済活動のリスク管理に活かし、安定した商業の発展を支え続けることができるのです。特に、現代のグローバルな貿易環境においては、リスク管理の重要性はますます高まっています。

6.3 地域社会の安全保障の重要性

最後に明朝の海賊問題から学べることは、地域社会の安全保障の重要性です。海賊がもたらした危険が多くの影響を及ぼしたことから、地域の安全を守るためには住民の意識を高め、協力を促す必要があることを明朝が証明しています。地域の住民が連携し、共に安全保障の考え方を持つことで、より強固な地域社会が実現できるのです。

このように、明朝の海賊とその対策から得た教訓は、現代にも多くの示唆を与え続けています。歴史を学ぶことで、未来においてもより良い社会を築くためのヒントを得られるのです。

終わりに

明朝の海賊とその対策に関して、様々な側面から考察してみました。海賊問題がどのように明朝の社会に影響を与え、逆に政府がどのように対策を講じてきたのか、その背後ににある経済的、社会的要因も含めて理解することで、今日の問題解決に役立つ教訓を得られることが分かります。歴史からの教訓を忘れず、未来に向けて安全で安定した社会を築いていくことが、我々の重要な課題であるといえるでしょう。