孫子は古代中国の戦略家であり、その著書『孫子の兵法』は、戦争だけでなく、ビジネスや日常生活においても非常に重要な教訓を提供しています。本記事では、孫子の視点から「知恵」と「情報」の役割について探求していきます。なぜ情報が戦略上どのように重要であるのか、また、知恵が情報をどう扱うべきかといった点について詳細に論じます。

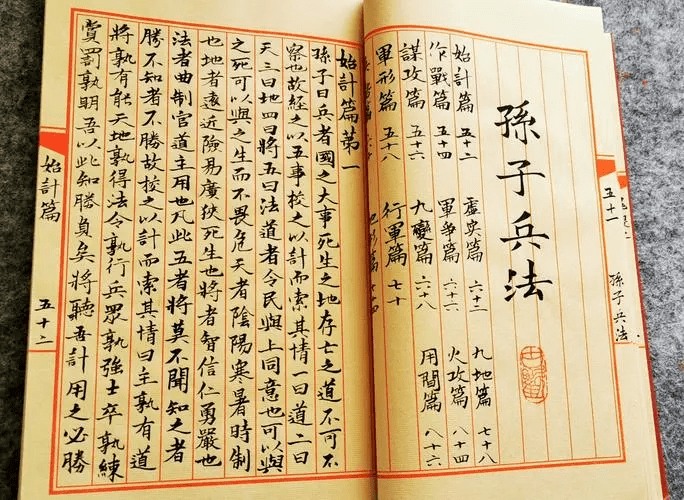

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子とその時代背景

孫子(紀元前544年頃 – 紀元前496年頃)は、中国戦国時代に活躍した軍事戦略家です。彼の生きた時代は、諸国が競うように戦争を繰り広げていたことから、戦術と戦略の重要性が非常に高まっていました。この時代、各国は常に他国に勝つための方法を模索しており、情報戦もその一部として発展していました。孫子は、ただ単に戦争を遂行するのではなく、戦争を避けるための戦略を考えることこそが重要であると説きました。

孫子の兵法は、敵を知り、自らを知ることの重要性を強調しています。これにより、実際の戦争を回避し、より理想的な状況を実現することができるのです。こうした考え方は、現代のビジネス戦略や日常生活の問題解決にも通じるものとなっています。情報を持ち、それを適切に活用することで、勝利をつかむことができるというシンプルながら深い哲学が根底に存在するのです。

1.2 孫子の兵法の基本的な原則

『孫子の兵法』には、さまざまな基本原則が存在しています。その一つは、「彼を知り、己を知れば、百戦して殆うからず」との言葉に集約されます。この原則は、自己を理解し、相手を分析することの重要性を示しています。実際の戦争だけでなく、ビジネス競争や日常生活においても、相手のニーズや行動を知ることは成功のカギとなります。

また、孫子の兵法は、情報の収集と分析の重要性を強調しています。情報がなければ、正確な判断を下すことはできません。現代においても、企業は市場調査を行い、消費者の動向を把握することで戦略を決定しています。これは孫子が古代に訴えた情報戦の本質と全く変わらないのです。

さらに、孫子は「戦わずして勝つ」という考え方を提唱しました。これは、戦争を避けるために、巧妙な情報操作や心理戦を用いることを意味します。敵を欺くことができれば、無駄な戦争を防ぎ、資源を守ることができるため、戦略的な思考が求められるのです。

2. 情報戦の重要性

2.1 情報の収集と分析

孫子の兵法において、情報は戦略の根幹を成す要素であることが繰り返し強調されます。情報を収集する手段は多岐にわたりますが、古代ではスパイ活動がその中でも重要な役割を果たしていました。敵の動向を把握するために、信頼できる情報源を確保することが求められたのです。これは、相手がどのように動くかを事前に予測するための基盤となります。

現代でも情報の収集は不可欠です。企業が競争の中で生き残るためには、市場・競合他社・消費者の動向を把握することが必要です。マーケティング調査やデータ分析がその一環を担うようになりました。データが氾濫する現代において、適切な情報を選別し、判断に活かす努力が求められます。

情報の分析は、単にデータを集めるだけでは不十分です。分析に基づき、適切なアクションを決定することが求められます。そのためには、情報を把握するだけでなく、それをどのように活用するかが非常に重要です。孫子が強調したのは、情報に基づいて行動することの重要性だったのです。

2.2 敵の動向を把握するための知恵

敵の動向を把握することは、単なる情報収集にとどまらず、それに伴ういくつかの知恵が必要です。孫子は、「情報をいかに解釈し、行動に移すか」が勝敗を分けると強調しています。敵が何を考えているか、また彼らの意図を先読みするためには、過去のデータや傾向を分析することが重要です。これは特に戦争において極めて重要なスキルとなります。

戦国時代、戦の結果が国の存亡を左右していたため、敵の動向を察知し、適切な判断を下すことは、指揮官の重要な使命でした。たとえば、敵が特定の地域に兵力を集中させている場合、自軍の動きや備えを見直す必要があります。孫子の戦略においては、予測する力が重要視されました。

また、敵の動向を把握するための知恵は、時折直感や経験によっても支えられます。情報が不完全であるような状況でも、自らの経験をもとに考えることで、適切な判断ができる可能性が高まります。このような知恵は、まさに孫子が求めていたものかもしれません。

3. 知恵と判断力

3.1 知恵の定義とその意義

知恵(智慧)は、知識だけでなく、経験や洞察を含む広範な概念です。孫子は、知恵を「情報をどう活用するかに関する能力」として捉えています。単に情報を持っているだけではなく、実際にそれを効果的に用いることが重要であると説きました。たとえば、ビジネスの世界でも、持てる情報を駆使して競合に差をつけるためには、知恵が不可欠です。

また、知恵は経験から生まれるものでもあります。戦闘において培った経験は、部下に伝えるべき教訓となり、次第に組織全体の知恵となります。このように、知恵は世代を超えて受け継がれ、蓄積されるものでもあります。孫子の兵法の教えが今日まで語り継がれているのも、この知恵の蓄積があったからこそだと言えるでしょう。

知恵は、常に適応力と変革力を求められます。同じ情報でも、時代や環境によって解釈が異なるため、柔軟に考える能力が求められます。たとえば、時代の変化に伴い、戦略を変えたり、新たな情報収集方法を導入することは、正しい判断を下すために不可欠です。これが知恵の持つ真の価値です。

3.2 判断力を高めるための方法

判断力を高めるためには、様々な方法がありますが、まずは情報を批判的に考察するスキルが求められます。情報をただ受け入れるのではなく、それがどのようにして生まれたのか、何を意味するのかを理解することが判断において非常に重要です。この過程が、知恵を育む基盤となります。

また、過去の経験から学ぶことも判断力を高める鍵でしょう。孫子は、戦争の勝敗を過去の戦例に基づいて分析することの重要性を説いています。たとえば、自軍が過去に行った戦略の成功と失敗を振り返り、何が良くて何が悪かったのかを見極めることで、次の戦略に活かすことができます。このように、経験を参照し、判断に役立てることが必要です。

さらに、異なる視点を取り入れることも重要です。自分の考えに固執せず、他者の意見や専門的な知見を取り入れることで、より広い視野で物事を考えることができるようになります。ゲストスピーカーやチームメンバーからの意見を聞くことで、新しい視点を持てるかもしれません。孫子が求めたのは、多面的に物事を見つめ、柔軟に対応できる知恵と判断力だったのではないでしょうか。

4. 孫子の視点から見る知恵と情報の関係

4.1 知恵が情報をどう活用するか

知恵は、情報を戦略的に活用するための指針となります。孫子の教えでは、情報は単なるデータではなく、それをどのように活用するかが極めて重要です。たとえば、与えられた情報をもとに競争相手の戦略を推測し、自軍の行動を決定する際に、知恵が必要です。このプロセスにより、戦略を調整し、勝利の可能性を高めることができます。

また、知恵は情報の解釈にも大きな影響を与えます。情報を単に受け入れるのではなく、それをどのように解釈し、自らの行動に結びつけるかが問われます。孫子は、「戦いは一瞬の判断が勝敗を左右する」と述べています。このことは、企業においても当てはまります。即時の判断が求められる場面では、持っている情報を活用するための知恵が不可欠です。

さらに、知恵は情報の真偽を見分ける力にも通じます。情報が氾濫する現代においては、正確な情報を見つけることがますます難しくなっています。しかし、知恵を持った者は、不正確な情報を見抜くことができ、その結果、優位に立つことができるのです。孫子が重視した情報戦も、知恵によって正しい方向に導かれる必要があります。

4.2 情報が知恵をどう深化させるか

逆に、情報は知恵を深化させる要素でもあります。新しい情報が得られれば、その情報に基づいて新たな洞察を得ることができます。この相互作用は、知恵を育む循環を生み出します。孫子の教えでは、常に新しい情報を取り入れ、それを自軍の戦略に反映させることが、一層の強さを生むとされています。

また、情報が浸透することで、より多くの人々が知恵を共有することができ、チームのパフォーマンスを向上させます。企業内での情報共有は、チームメンバーが持つ知恵を最大限に引き出す助けとなります。情報が多ければ多いほど、さまざまな視点や意見が集まり、より豊かな知恵が形成されるのです。

さらに、情報を整理し、他者と共有することで、集団としての知恵が強化されます。自身一人で持っている知恵よりも、チーム全体の知恵を結集することで、戦略の質が格段に向上することが期待されます。孫子の視点では、個々の知恵を結集することが、より優れた戦略を生み出す鍵であるといえるでしょう。

5. 現代における孫子の教えの応用

5.1 ビジネス戦略における知恵と情報

現代ビジネスの競争環境において、孫子の教えは依然として重要な意味を持っています。たとえば、企業は市場の動向を把握するために、データ分析やマーケットリサーチを行います。情報をもとに競争相手の動きを分析し、自社の戦略を練ることが必要です。このプロセスにおいて、孫子が重視した情報戦の考え方が非常に役立ちます。

また、知恵を駆使することで、新たなビジネスモデルを見出すことができます。顧客ニーズに基づいた商品開発やマーケティング戦略を策定するためには、柔軟な思考と正確な情報が求められます。孫子の教えをもとに、情報を的確に扱い、状況に応じた戦略を展開することが成功への道となります。

さらに、企業文化においても、知恵と情報の活用は欠かせません。情報共有やコミュニケーションの促進は、チーム全体の知恵を結集し、新たなアイデアや解決策を生むきっかけとなります。孫子の兵法が示す「情報戦」の概念は、現代ビジネス環境においても強く影響を及ぼしているのです。

5.2 日常生活での知恵と情報の活用方法

日常生活においても、孫子の考え方は非常に役立ちます。たとえば、家庭内での問題解決や人間関係の構築においても、情報を集めることが重要です。友人や家族の意見を聞くことは、より良い判断を下すための一助となります。このように、日常的に情報を収集し、知恵を発揮することで、様々な問題に対処することができます。

さらに、生活の中で小さな情報を見逃さないことも大切です。たとえば、SNSやニュースを通じて得られる情報は、自己成長や興味のある分野に関する知識を深めるための貴重な資源となります。孫子の思想を通じて、私たちは情報を適切に活用することで、より充実した日常を築くことができると言えるでしょう。

最後に、知恵の活用は、困難な状況において特に重要です。予期せぬ問題に直面したとき、収集した情報をもとに柔軟に対応することで、解決策を見出す一助となります。孫子が教えたように、情報と知恵を駆使することが、勝利への鍵であることを忘れてはなりません。

終わりに

孫子の教えは、千年以上の時を経てもなお現代に通じる深遠な教訓を提供しています。「知恵」と「情報」は、戦略的な成功を手にするために欠かせない要素です。戦争に限らず、ビジネスや日常生活の中で、どのようにこれらを活用するかが勝負を決めるのです。孫子の兵法を学ぶことで、より豊かな人生の知恵を身につけることができるでしょう。