漢字は中国文化の中で重要な位置を占めており、その起源から進化そして社会への影響まで、幅広いテーマがあります。漢字の歴史をたどることは、単なる文字の変遷を理解するだけでなく、古代から現代にいたるまでの中国社会、文化、技術の進展を知る手がかりにもなります。この文章では、「漢字の進化と社会的影響」に焦点を当て、さまざまな側面から詳しく掘り下げていきます。特に教育、文化、そして技術との関わりを通じて、漢字がどのように社会に影響を与えてきたのかを考察します。

1. 漢字の起源と発展

1.1. 古代文字の起源

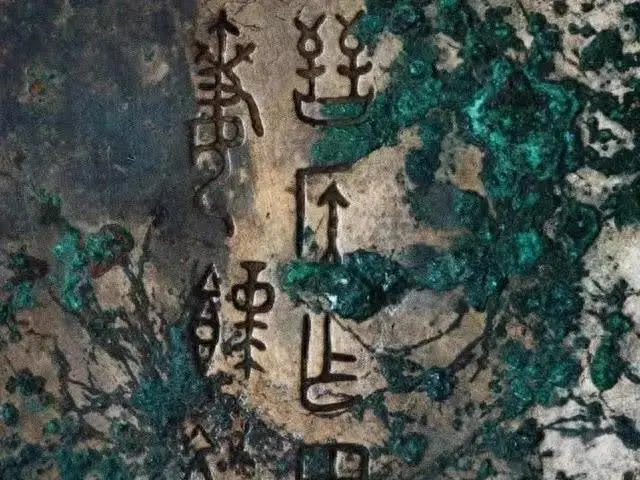

漢字の起源は非常に古く、紀元前の中国に遡ります。古代文字として最も有名なのは、甲骨文字です。これらの文字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれており、占いや宗教的儀式のために使用されました。この甲骨文字は、漢字の基礎を築く重要な役割を果たしていました。

古代の文字は、物や現象を象形化したもので、視覚的な表現を通じて意味を伝えていました。例えば、「山」という字は、山の形を模したものであり、そのまま視覚的に通じるもので英語の「mountain」とは異なるアプローチを取っています。このように、漢字の原初的な形態は視覚的な情報を重視していたのです。

また、古代文字は地域ごとに異なるバリエーションが存在しました。しかし、時間が経つにつれて、これらの文字は次第に統一されていきました。この統一は、後に漢字として知られるようになるための重要なステップとなりました。

1.2. 甲骨文字の発見

甲骨文字の発見は、19世紀末中国で行われた考古学の発展に伴って行われました。特に、商代の遺跡における甲骨の発見は、漢字の歴史を理解する上での転機となりました。科学者たちは、これらの骨に刻まれた文字が古代の信仰や社会状況を反映していることを示しました。

甲骨文字は、当時の人々がどのような世界観を持っていたのかを知る手掛かりともなり得ます。この文字が占いや政権の重要な決定に使用されていたことは、古代の人々にとって文字がいかに重要であったかを物語っています。このような文字が後の漢字形成に影響を与えたことは間違いありません。

さらに、甲骨文字の研究は、言語学や歴史学の分野でも重要視されています。近年、甲骨文字に関する研究が進むことで、新たに発見された情報が、古代の生活様式や思考方法に光を当てることとなっています。

1.3. 漢字の初期形態

漢字が成熟していく過程において、初期の漢字は次第に簡略化され、発展していきました。初期の形態は複雑であり、象形的な要素が強く表れていました。しかし、実用性が求められる中で、漢字は徐々にその形を変えていきます。例えば、「日」や「月」のような単純な形の字が、稽古や記録に便利な形式として定着していったのです。

また、初期の漢字では、文脈に応じた意味の変化が見られました。言葉を通じて情報を伝える際、文脈の重要性が増すため、このような変化は自然な流れと言えるでしょう。この過程で、漢字はより多様で意味深いものとして発展し、後に多くの表現を可能にしました。

この段階での漢字は、その後の文化や社会にも深い影響を与えます。物語や詩歌が漢字を通じて伝えられることで、文学が栄え、社会の価値観や倫理観が形成されていく礎となったのです。

2. 漢字の変遷

2.1. 漢字の基本構造

漢字の基本的な構造は、部首と呼ばれる要素によって成り立っています。部首は、文字の意味を示す重要な要素であり、それにより漢字の意味を理解する手がかりとなります。例えば、「水」に関連する部首は、「氵」となり、水に関連する漢字にしばしば使用されます。

さらに、漢字には音読みと訓読みがあります。音読みは、外来の言葉や他の言語の影響を受けた発音を示し、訓読みは、漢字に当てはまる日本語の単語を示します。このような2つの読み方が存在することで、漢字はより独自性を持ち、文化的な融合を反映しています。

また、漢字は新たに作られることもあります。新しい概念や物体が現れると、それに対応する新しい漢字が生み出されます。このようにして漢字は常に進化し続け、現代の生活に密接に結びついています。

2.2. 六書の概念

漢字の変遷には、六書の理論が重要な役割を果たしています。六書とは、漢字の成り立ちを六つの方法に分けて説明する概念で、象形、指事、会意、形声、転注、仮借という六つの分類があります。これにより、漢字の意味や起源に対する理解が深まります。

象形は、物の形を視覚的に表現したもので、最も古い漢字の形式です。指事は、抽象的な概念を示すための漢字で、「上」や「下」などの指示語がこれにあたります。会意は、二つ以上の漢字を組み合わせて新たな意味を生み出す方法で、「林」という漢字は木が二つ集まることで「森」を意味します。

形声は、意味と音の両方を考慮した漢字の構造です。例えば、「清」という漢字は「水」を表す部首と「青」という音を持つ部分から成り立っています。このように六書は漢字の読みや意味を探る上で欠かせない理論となり、漢字の学習においても重要な要素とされています。

2.3. 漢字の地域的変化

漢字は中国本土だけでなく、日本、韓国、ベトナムなど、東アジアのいくつかの国に広がっていきました。これにより、漢字の発展は地域ごとに異なる変化を見せました。例えば、日本では「漢字」に特有の「仮名」が結びついた文字体系を形成しました。これにより、漢字に技術的かつ文化的な影響が加わりました。

韓国では、漢字は一時期重要な役割を果たしましたが、最終的にはハングルの普及により使われることが減少しました。しかし、現在でも歴史的な文書や専門用語などに使われているため、依然として影響は残っています。地域によって異なる解釈や発展を遂げた漢字は、各国の文化や言語と深く結びついていることを示しています。

さらに、香港や台湾でも異なる漢字の使用法が見られます。これにより、漢字は単に文字としてだけでなく、文化的なアイデンティティを持つ重要な要素とされています。

3. 漢字の進化

3.1. 隷書と楷書の登場

隷書は、漢字の進化の中でも特に重要な書体の一つです。隷書は、漢代に普及し、漢字をより平易に書くことを目的として発展しました。この書体は、楷書の前段階として位置づけられ、流れるような書き方が特徴です。隷書は実用性と芸術性を兼ね備え、多くの印刷物や文書に使用されました。

隷書から発展したのが楷書です。楷書は、書道の中でも特に重要な位置を占め、標準的な漢字の形として広まりました。楷書は、特に教育現場で重視され、多くの人が学校で習う最初の書体となりました。このように、隷書と楷書は漢字の形の標準化とともに、社会的にも重要な役割を果たしています。

3.2. 書道の発展と歴史的背景

中国における書道は、漢字の進化に大きな影響を与えました。書道の技術は、文字を書くことが単なる作業ではなく、芸術として評価されることを促進しました。特に歴代の王朝の中で、書道が重要視され、書道家たちが敬意を持たれるようになりました。

歴史的には、王羲之や顔真卿といった有名な書道家が登場し、彼らの作品は書道技術の最高峰として今なお評価されています。これらの作品は、ただの文字ではなく、感情や思想を表現する手段としても扱われています。このように書道が進化する過程で、漢字は単なる文字の集合体から、文化や哲学、さらには精神的な表現の手段へと変化していったのです。

3.3. 近代漢字の標準化

近代に入ると、漢字はさらにその形が標準化されていきます。特に20世紀に入ってからの中国では、社会の変化に伴い漢字の改革が行われました。簡化字の導入により、教育を受けることが難しかった多くの人々にとっても、漢字が身近な存在になりました。簡略化は文字の学習を容易にし、普及を促進しました。

また、近代漢字の標準化によって、情報の交換が容易になりました。印刷技術が進歩し、文字文化がより広がる中で、漢字は国際的な舞台でも使用されるようになりました。このように、近代の漢字の標準化は、文化交流やコミュニケーション能力を高める鍵となりました。

4. 漢字と社会

4.1. 教育における漢字の重要性

漢字は教育の現場において、その重要な役割を果たしています。日本や中国の学校では、漢字の学習がカリキュラムの一部として欠かせないものとなっています。漢字を学ぶことで、学生は基礎的な読み書き能力を身につけることができます。

漢字の学習においては、反復練習や視覚的な覚え方が重視されます。子どもたちは、漢字の形を何度も書いたり、その意味を理解したりします。これにより、言語に対する理解が深まるとともに、文化的な背景を知る機会ともなります。漢字を通じて、中国語や日本語の言語体系を理解することは、教育界における重要なイニシアティブの一つです。

また、漢字を学ぶことによって、中国の歴史や文学、哲学を学ぶことも可能になります。文学作品の中には、多くの漢字が埋め込まれており、それを理解することで文化への理解が深まります。このように、漢字は単なる文字以上の存在であり、教育において不可欠な要素となっています。

4.2. 漢字がもたらす文化的影響

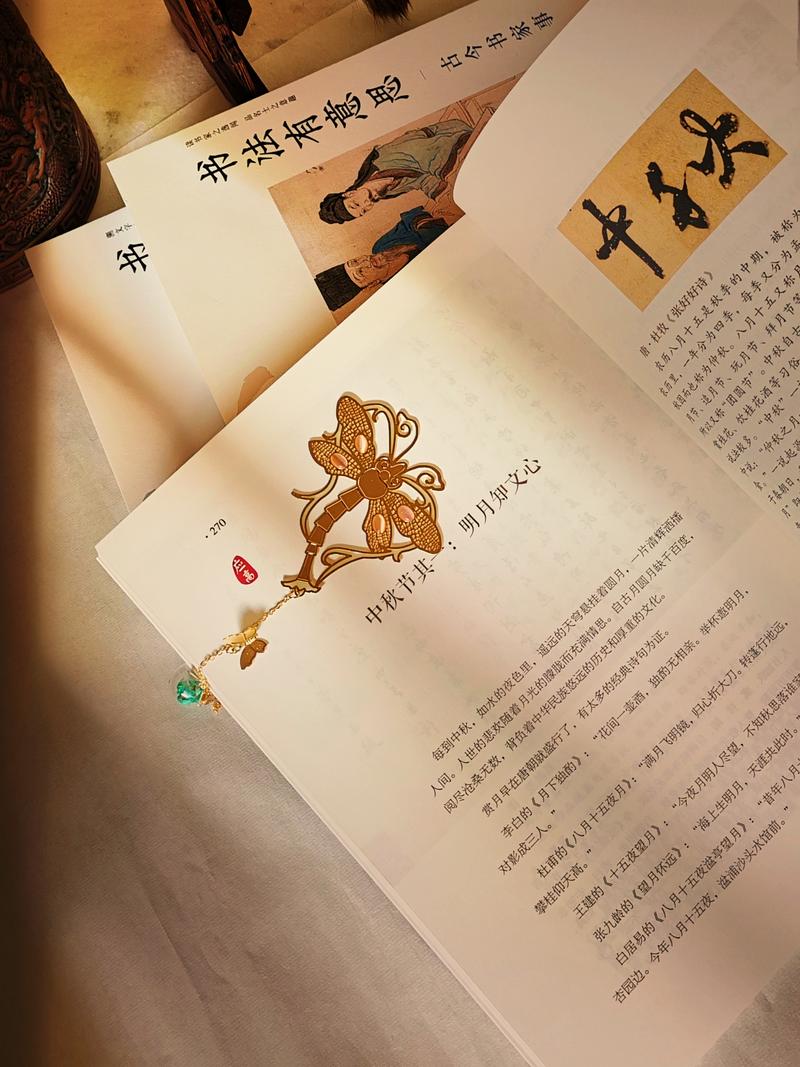

漢字は、言語だけでなく文化にも深い影響を与えてきました。中国や日本の詩、絵画、音楽など、さまざまな文化表現の背後には漢字が存在します。特に、漢字には象徴的な意味や哲学がこめられているため、文化的なアイデンティティの一部ともなっています。

たとえば、詩は漢字を通じて感情や思想を表現する非常に重要な手段です。俳句や漢詩では、一つの漢字が持つ多様な意味や響きが重要視され、その美しさと深さが評価されています。このように、漢字は文学を超えた表現の方法を提供し、文化を育む土壌となっています。

さらに、漢字の存在は、地域ごとの文化的な交流にも影響を与えます。漢字を共有することにより、異なる国や地域間のコミュニケーションが可能になり、互いの文化を理解し合う手助けとなります。このように、漢字は文化的な架け橋としての役割を果たしているのです。

4.3. 漢字と技術の進展

漢字は技術の発展にも関与しています。特に、近代におけるデジタル技術の進展によって、漢字の入力方法や表示が大きく変わりました。パソコンやスマートフォンの普及により、漢字はますます身近なものとなり、手書きではなくタイプ入力が主流となっています。

また、漢字のコンピュータ化は、言語の学習をサポートする新しいツールを提供しました。さまざまなアプリケーションやウェブサイトを通じて、漢字を学ぶことができる環境が整っています。このような技術の進展は、教育における漢字の普及を促進し、学ぶことに対する障壁を低くする役割を果たしています。

さらに、ビジュアルの力を借りたコンテンツ制作において、漢字の重要性は増しています。例えば、アニメやマンガ、ゲームにおいて、漢字が独特の文化的な魅力を生み出しています。技術と漢字は切っても切れない関係にあり、今後も新たな可能性が期待される分野です。

5. 漢字の未来

5.1. デジタル時代の漢字

デジタル時代に入ると、漢字もさまざまな変化を遂げてきました。コンピュータやスマートフォンの普及により、漢字の入力方法や表示が進化しました。特に、音声認識技術の進歩により、音声だけで漢字を入力できる時代になりました。これにより、漢字の学習がより手軽に行えるようになっています。

また、人工知能(AI)を活用した教育アプリも増えており、ユーザーに合った学習方法を提供しています。ディスプレイ上での漢字表示も進化しており、視覚的な学習がさらに促進されています。このような技術革新は、漢字を学ぶ上での新しい可能性を提供しており、今後の発展が楽しみです。

5.2. 国際的な漢字の使用

国際化が進む現代において、漢字は国境を越えて使用されています。中国、日本、韓国をはじめとする国々で、漢字が共通の言語媒介として機能しています。このため、漢字は国際的なビジネスや文化交流においても重要視されています。

最近では、海外の大学で中国語の教育が盛んになり、漢字の学習を通じて多くの人々が中国文化を理解しようとしています。また、外国人向けの漢字の学習教材も増えており、国際的な視点から漢字を学ぶ機会が広がっています。このように、漢字は国際コミュニケーションの手段としても重要な役割を果たすようになっています。

5.3. 漢字の保存と継承の課題

漢字の未来を考える上で、保存と継承の問題は重要です。デジタル時代における文字の変化や、新しい技術による影響が大きくなっている現在、伝統的な漢字の使用が減少する危険性もあります。このため、古代の文書や書道についての研究が重要となります。

また、学校教育において、漢字の重要性を再認識することも必要です。デジタルメディアが普及する中で、子供たちが漢字を通じて文化を学ぶ機会を提供することが求められます。このような活動は、漢字を次世代に引き継ぐための大切なステップとなります。

終わりに

漢字の進化と社会への影響について考察してきましたが、漢字は単なる文字にとどまらず、文化や歴史、教育、技術の進展と深く結びついていることがわかります。今後も漢字の持つ存在感は変わらず、さらなる進化を遂げていくことでしょう。特に、デジタル社会において漢字がどのように進化し、どのように新しい文化を形成していくのか、目が離せない課題です。漢字を学ぶことが、言語や文化を理解する豊かな手段となることを期待しつつ、未来の漢字の姿にも注目していきたいと思います。