漢字は中国文化の重要な一部であり、その歴史的背景や文化的意義は非常に深いものがあります。特に、日本や韓国でも漢字が使用されていることから、漢字を学ぶことはアジア文化全体を理解する上で欠かせない要素の一つです。しかし、漢字の学習は決して簡単ではなく、特に入試対策としては効果的な学習法や暗記テクニックが求められます。ここでは、漢字の入試対策と学習方法について詳しく探っていきます。

漢字の起源と発展

1. 漢字の歴史

漢字の発祥は約4000年前の中国にさかのぼります。最初の漢字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれており、それらはいわゆる「甲骨文字」と呼ばれています。これらの文字は、当時の人々が神託を得たり、祭礼に関連する記録を残したりするために使用されていました。この時期の漢字は象形文字であり、当時の自然や社会の事象を直接描写したものです。

古代の漢字は単に音や意味を媒介するためのツールだけでなく、文化的な価値観を反映したものでした。例えば、「家」という漢字は、家の形を模しており、基盤となる「宀」と「豕」から成り立っています。このように、漢字の一つ一つが文化的背景を持つため、漢字を学ぶことでその歴史や文化への理解も深まります。

時代と共に漢字は変化し、特に隋唐時代には字の使い方や書き方が整備されました。この時期に、漢字の体系化が進み、今のような字形が整いました。また、日本や韓国などの周辺国に漢字が伝わり、それぞれの国で独自の発展を遂げることになりました。

1.2. 古代の漢字の発展

漢字の発展は、文化や技術の進歩と密接に関連しています。例えば、漢字が生まれた古代中国では、農業や商業の発展と共に、記録を残す必要が高まりました。そこで、漢字は交易や法律、文学の分野にも拡がりを見せます。商業記録を残すために、漢字はより多様な意味を持つようになり、それぞれの漢字が一つの概念を指し示すことが一般的になりました。

また、漢字の音読や訓読といった概念が次第に生まれ、文字が持つ音と意味が分化していきます。このような分化は、後の詩や文語に大きな影響を与え、多くの文学作品や哲学的な文章が漢字を通じて表現されるようになりました。漢字は単なる文字ではなく、深い思想や感情を伝えるための方法として発展していったのです。

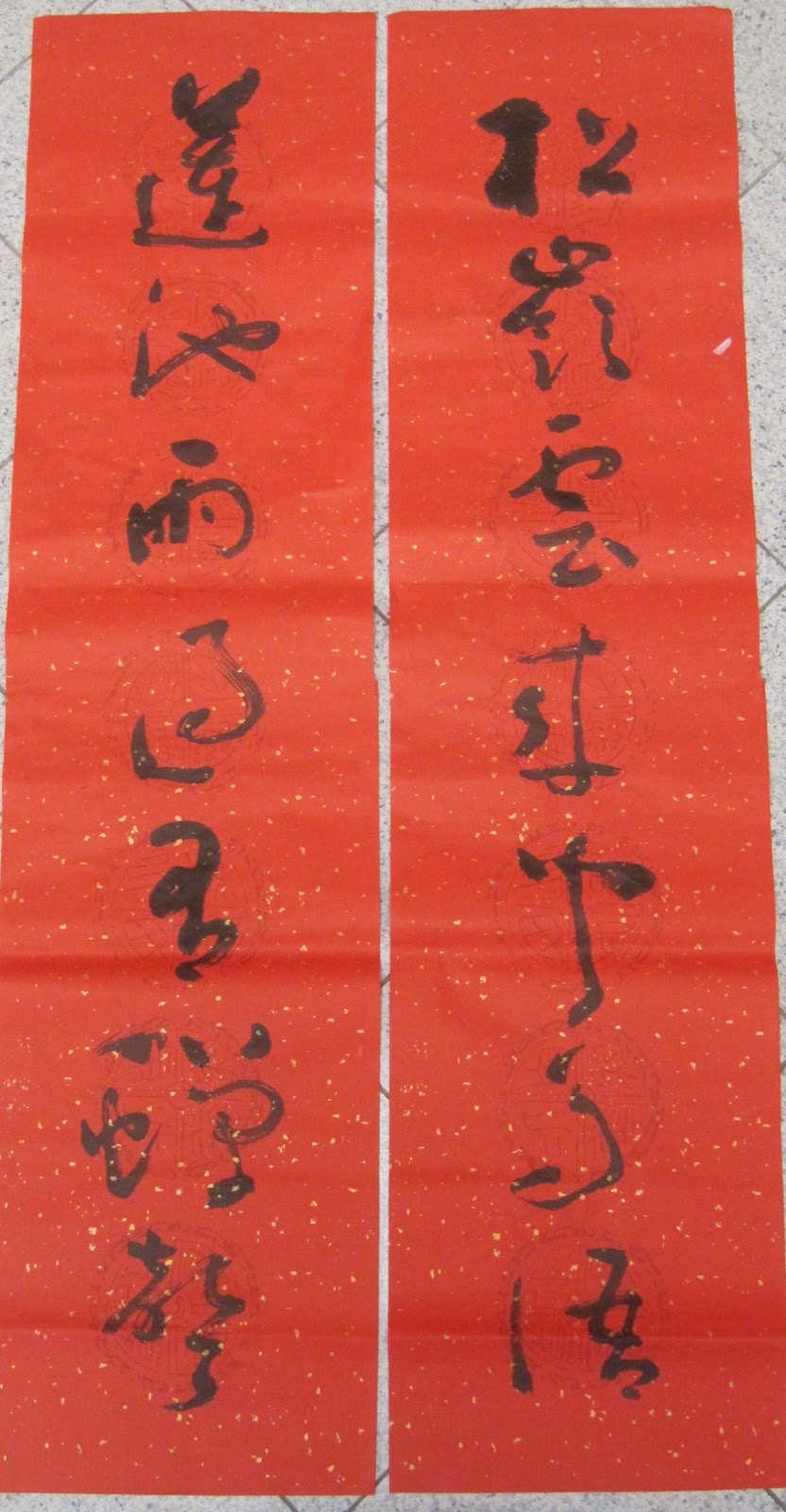

それに加えて、漢字は技術の進化と共に書き方や書体も多様化しました。例えば、隷書や楷書が登場することで、書きやすさや視認性が向上し、日常生活での使用がしやすくなりました。このような書体の進化は、漢字が広く普及する要因の一つとなりました。

1.3. 漢字と文化の関係

漢字は中国文化の礎であり、文化に根付いた多くの価値観や哲学を反映しています。例えば、「仁」、「義」、「礼」といった漢字は、中国の儒教思想に基づいた倫理観を示すものであり、漢字を学ぶことで、単なる文字の理解を超え、深い文化的意味が与えられています。

さらに、漢字は詩や文学のメディアとしても重要な役割を果たしています。有名な詩人である李白や杜甫の詩は、特に美しい漢字を用いて情景を描写しており、その文学的価値は現在でも高く評価されています。漢字は、感情や思想を豊かに表現するためのツールとして、文学と切り離すことができません。

また、漢字は他の文化との交流を通じて進化し続けてきました。例えば、日本に伝わった漢字は、独自に音訓と読みの体系を持ち、日本文化に深く根付いています。このように、漢字は単なる言語の記号ではなく、異文化の架け橋としての役割も果たしています。

漢字の入試問題とその傾向

2.1. 現在の入試問題の特徴

漢字に関する入試問題は、年々多様化しています。特に、日本の高校入試や大学入試では、漢字の読み書きだけでなく、漢字を使った語彙力や文法力も問われるようになってきました。これは、単に漢字を覚えるだけではなく、その語源や用法についての理解が求められるということを意味します。

最近の入試問題には、実際の文脈の中で漢字を使う問題が増えています。例えば、短文の中から正しい漢字を選んだり、与えられた漢字を使って文を作成したりする形式です。このような問題は、受験生にとっては接続詞や前置詞などの文法的な理解が必要となり、漢字に対する全面的な理解が求められます。

さらに、記述問題が増加傾向にあることも特徴の一つです。これにより、漢字の意味や使用法を説明する力が必要です。このような入試問題の多様化は、学生に対してより深い学習を促すと同時に、多面的な理解を必要とすることから難易度が上昇しています。

2.2. 漢字における出題傾向

近年の漢字に関する出題傾向には、いくつかのポイントがあります。まず、同音異義語の使い方や読み方に関する問題が増えてきています。例えば、「橋」と「箸」、「花」と「華」といった同音異義語は、文脈によって意味が変わるため、受験生はそれを区別できるようにトレーニングする必要があります。

また、漢字の部首や成り立ちに関する問題も増加しています。部首は漢字の意味を理解する上で非常に重要な要素であり、部首を知ることで初めて意味を掴むことができます。したがって、受験生は部首に基づく漢字の構造を理解し、それによって新しい漢字を覚えやすくする工夫が必要です。

さらに、近年の問題では、日常生活や社会問題に関連したテーマが多く出題されています。例えば、環境問題やテクノロジーの進化に関連する漢字が使われた問題などがあり、社会や時事問題に対する関心も高められています。これは、漢字を学ぶだけでなく、その背後にある文化や社会構造を理解することが必要であることを示しています。

2.3. 過去問分析

漢字の入試問題において、過去問分析は非常に重要な学習法です。過去問を通じて、どのようなタイプの問題が出題されがちなのか、特定の分野に偏りがあるのかを知ることができます。例えば、ある年度の入試問題をまとめると、特定の漢字や語彙がよく出題されることが浮き彫りになります。

さらに、過去問を解くことで、自分の弱点を知りやすくなります。たとえば、ある漢字の読みが苦手であれば、その漢字を重点的に学習する必要がありますし、同音異義語に関する間違いが多い場合は、あえてそれを強化する復習を行うべきです。

また、過去問を利用すれば、時間配分や解答の速さもトレーニングできます。実際の入試と同じ時間内で問題を解くことで、試験当日の緊張感を少しでも和らげることができます。このように、過去問分析は、受験準備の中で非常に効率的な手法といえます。

漢字の入試対策と学習方法

3.1. 効果的な学習法

漢字の効果的な学習法として、まずはフラッシュカードを利用することが挙げられます。フラッシュカードは、覚えたい漢字とその意味、及び読み方を一つのカードにまとめたものです。これを使って、自分のペースで漢字を反復して学ぶことができます。特に、視覚的な記憶を助けるためにも、イラストや絵を取り入れたフラッシュカードを作成するのも良いでしょう。

さらに、漢字のストーリーを作ると記憶に定着しやすくなります。一つの漢字やその部首、成り立ちに関する簡単な物語を考えたり、既存の物語に漢字を関連づけたりすることで、記憶を助けます。例えば、「木」の字は木の形をしていますが、これを「木の下にいる鳥」といったストーリーに関連づけることで記憶に残りやすくなります。

また、定期的な模擬試験の実施も欠かせません。模擬試験を通じて、実際の試験環境や問題形式に慣れることが可能です。模擬試験を行った後は、必ず復習し間違えた箇所を重点的に見直すことが成功への鍵です。このような継続的な学習は、漢字の記憶だけでなく、自分の学習ペースを把握することにもつながります。

3.2. 漢字暗記のテクニック

漢字を効果的に暗記するためには、いくつかのテクニックを駆使することが有効です。まずは「分解記憶」という方法があります。これは、一つの漢字を部首や基本的な部分に分解することで、理解と記憶を助ける方法です。例えば、「劇」という漢字は「亻」と「戈」に分けることができます。これにより、それぞれの部首がどんな意味を持っているのかを理解しやすくなります。

また、リズムを使った学習法も有効です。例えば、漢字の読み方を歌やリズムに合わせて覚えると、脳に定着しやすくなります。特に若い世代の学生においては、音楽の力を利用することで、楽しみながら効率的に覚えられます。

最後に、繰り返しの大切さを忘れてはいけません。同じ漢字を何度も書いたり声に出したりすることで、自然と記憶が強化されていきます。特に、声に出して発音することは、視覚的な記憶と聴覚的な記憶を同時に利用でき、非常に効果的です。毎日少しずつでも漢字を復習し続けることが、最終的には大きな成果を生むでしょう。

3.3. 模擬試験と復習の重要性

模擬試験は、公式の試験に向けての最も実践的な準備方法です。模擬試験を受けることで、実際の試験形式や時間配分に慣れることができ、プレッシャーに対する耐性も育まれます。この体験が、試験当日を迎える際のメンタル面での安定感につながります。

模擬試験を行った後は、必ず復習をすることが重要です。間違えた問題や理解が不十分だった漢字を重点的に見直すことで、自分の弱点を把握し、次回に生かすことができます。また、復習をすることで、記憶に定着させることも可能になります。

さらに、何度も復習することで、知識を深めるだけでなく、類似の漢字や語彙にも気づくことができます。入試問題は、似たような漢字を使った問題が多く出題されるため、関連付けて学ぶことで、より幅広い知識を身につけることができます。このような復習のプロセスは、試験合格に大きく寄与するでしょう。

漢字と現代社会

4.1. 漢字の役割と重要性

漢字は現代社会においても多くの重要な役割を果たしています。ビジネスの場や教育現場、さらには日常生活においても漢字の知識は欠かせません。特に、書類やメールといった文書で使用される際、正確な漢字で表現することが求められます。そのため、ビジネスパーソンとして必要なスキルの一つと言えるでしょう。

また、言葉が持つ意味やニュアンスを理解するためにも漢字の知識は重要です。同じ言葉でも、漢字によって意味が異なる場合があるため、正しい漢字を使うことでコミュニケーションの質を高めることができます。このような観点からも、漢字を学ぶことは無駄ではなく、実際の生活に役立つものなのです。

さらに、漢字は中国文化を含む多様な文化の理解を深める手助けにもなります。異文化交流が進む現代において、漢字の知識は国際的なコミュニケーションの場でも貴重なスキルとなっています。例えば、中国語を学習する際の基礎にもなりますし、アジアの他の国々との交流にも役立ちます。

4.2. デジタル化における漢字の影響

現代では、デジタル化が進展し、漢字の使用方法も変わりつつあります。スマートフォンやコンピューターを使うことで、漢字を直接手書きすることなく、入力することが可能になりました。しかし、その一方で、デジタル化による「漢字忘れ」の問題も報告されています。字を書く機会が減ることで、自分が知っている漢字すら思い出せなくなることがあるのです。

このような問題に対処するためには、意識的に手書きの練習をすることが重要です。漢字は手書きで書くことで、その形や構造を体感できるため、記憶にも定着しやすくなります。また、デジタルの利便性を活用しつつも、漢字の書き取り練習や筆記練習を取り入れることで、バランスよく学ぶことが求められます。

さらに、デジタル化は新たな漢字学習の場を提供しています。オンラインでの漢字学習アプリやウェブサイトが増え、インタラクティブに学ぶことができます。特にクイズ形式のアプローチや、動画コンテンツを使った学習法が人気を集めており、楽しみながら効果的に漢字を学べる方法が現れています。このように、時代の変化に柔軟に対応しつつ、漢字を学び続けることが大切です。

4.3. 漢字教育の現状と課題

漢字教育の現状にはさまざまな課題があります。特に、情緒教育や道徳教育が重視される背景の中で、漢字教育が軽視されがちになっていることが指摘されています。漢字を単なる知識として教えるのではなく、その背後にある文化や思想を伝えることが求められています。

また、教育現場においては、漢字に対する興味を引き出すための工夫も必要です。漢字の成り立ちや意味を理解することで、生徒自身が興味を持ち、自発的に学ぶ姿勢を持つようになることが望ましいです。そのためには、例えば漢字を使ったアクティビティを取り入れるなど、創造的なアプローチが有効です。

さらに、デジタル時代の影響を受けつつも、手書きの重要性を忘れない教育方針が必要です。デジタル環境においても、漢字を正しく書く技術は、自己表現やコミュニケーションの一環として重要であるため、手書きの練習をしっかり取り入れることが求められます。漢字教育は、次世代の文化を担っていく子どもたちにとって、非常に重要な要素なのです。

結論

5.1. 漢字の未来

漢字の未来は、デジタル時代の進展と共にどのように変化していくのでしょうか?これからも漢字は、多くの文化や言語に影響を与え続けるでしょう。その過程では、新たな漢字が生まれたり、既存の漢字が新たな役割を果たす場面も出てくると思います。漢字の学び方や使い方も、やはり時代の流れに応じて柔軟に変わっていくでしょう。

また、漢字を学ぶことは文化を理解するための一つの手段として重要です。今後も、多国籍な環境で育つ子供たちが、漢字を通じてさまざまな文化に触れ、独自の価値観を育てることが期待されます。

5.2. 文化遺産としての漢字

漢字は単なる文字ではなく、一つの文化遺産でもあります。その歴史や意味を知ることで、私たちは過去の文化や思想に接することができます。そして、漢字はそのままにしておくのではなく、新しい形で発展し続けるものであると思います。漢字を学ぶことは、未来を生きる自分たち自身にとっても非常に意味のあることです。

注意していただきたいのは、漢字を使うことによるコミュニケーションの重要性です。正確な漢字を使うことで、より適切な表現ができ、他者との関係がより良いものになります。このように、漢字が持つ意味は非常に多様であることを意識することが大切です。

5.3. 漢字学習の意義

漢字学習の意義は、言語の習得にとどまらず、文化や思想を理解し、異文化と接するための手段にもなります。漢字を学ぶことで、私たちは単なる知識を超えて、他者とのコミュニケーションを深め、様々な価値観を尊重する心を育むことができます。これからも、漢字という文化遺産を大切にし、学び続ける姿勢が求められます。

終わりに、未来の世代が漢字を通じて豊かな文化を味わい、自己表現やコミュニケーションの幸せを享受できるように、今後も努力を続けていきましょう。漢字は私たちの生活に深く根付いており、それを通じて未来の文化が豊かに育まれていくことを願っています。