中国は広大な国であり、その文化は多様性に富んでいます。その中でも方言は地域ごとの独自の文化を形成する重要な要素です。特に近年、方言の保存と変化が注目されています。ここでは、現代中国における方言の重要性、種類、保存状況、変化の原因、そして将来について詳しく考察します。

1. 方言の重要性と役割

1.1 文化的アイデンティティの形成

方言は、単なる言葉の違いだけでなく、地域の文化、歴史、習慣を反映しています。例えば、広東語は広東省や香港を中心に話され、独特の発音や表現を持っています。この言語は、中国の音楽や料理、映画など多くの文化的表現と結びついています。広東語を話す人々は、それを使うことで自分たちの文化的アイデンティティを強く意識します。

さらに、方言を通じて地方の伝説や物語が語り継がれ、新しい世代に受け継がれることもあります。例えば、江西省では地元の方言を使った伝統的な民謡が、地域の祭りで歌われることがあります。このように、方言は地域の文化と結びつき、地域住民のアイデンティティを形成する大きな役割を果たしています。

1.2 地域社会のコミュニケーション手段

方言は、地域住民同士のコミュニケーションを円滑にする重要な手段でもあります。生活の中で使用される言葉に込められた意味やニュアンスは、方言を話す人々にとって非常に親しみやすいものです。たとえば、四川語を話す人たちは、日常の挨拶やユーモアを四川語独特の言い回しで表現し、その中に地域特有の温かさを感じることができます。

また、方言は地域コミュニティを強化する要素ともなります。地元の集まりやイベントでは、方言が自然に使用され、参加した人々は共通の文化的背景を共有することで、絆が深まります。言葉を通じたコミュニケーションが、地域の社会的結束を生むのです。

2. 中国の主な方言の種類

2.1 北京語とその特徴

北京語は中国の官話にあたる方言であり、国家の公用語としての地位を築いています。その特徴は、発音が比較的明瞭で、母音の豊富さ、声調の違いにあります。北京語は、映画やテレビ、文学作品でも広く使用されており、その流行が他の方言に対しても影響を与えています。

例えば、北京語の特有の言い回しとして「吃饭了吗?」(ご飯を食べましたか?)があります。このフレーズは、相手に対する親しみを込めた挨拶の一つであり、日常生活の中で広く使われています。こうした言い回しには、北京の風土や生活様式が色濃く反映されています。

2.2 広東語とその文化的背景

広東語は、広東省や香港で話される方言の一つで、特に香港のポップカルチャーや映画において重要な役割を果たしています。広東語は発音が複雑であり、声調数が他の方言よりも多く、特有の言い回しやスラングも豊富です。そのため、広東方言を理解することは、香港の文化や社会を理解する上で欠かせません。

広東語の影響は、食文化にも及んでいます。飲茶文化は広東語圏の代表的な食文化の一つであり、飲茶の際に交わされる会話も広東語ならではの表現が多いです。また、広東語の映画や音楽は、国際的にも評価が高く、多くのファンを持っています。

2.3 上海語の特徴と使用現状

上海語は、上海市で話される方言で、近年その文化的価値が見直されています。上海語には独特の発音や文法があり、同じ漢字でも異なる意味合いで使われることがあります。昔ながらの上海語は次第に減少していて、新しい世代では普通話が主流になっています。

しかし、上海の地元住民は、上海語を使うことでふるさとの土地や歴史に対する愛着を感じることができます。例えば、老上海の文化や伝統的な商業スタイルを誇示する中で、上海語はその重要な要素となっています。近年では、上海文化を再評価する動きが高まり、一部の人々は上海語を学び直そうと試みるようになっています。

2.4 その他の minor 方言の紹介

中国には数多くのminor方言が存在し、そのどれもが独自の魅力を持っています。例えば、客家語は主に客家人によって話されており、その歌や料理は独特の文化を形成しています。客家語の歌は、美しいメロディで知られ、観光地などで演奏されることがあります。

また、藏語はチベット高原で使用されており、地元の人々の生活や信仰に密接に関連しています。藏語の文学や詩は古代からの文化遺産として重要視され、現代の詩や音楽にも影響を与えています。このように、中国のminor方言も多様な文化の一部として重要な役割を果たしています。

3. 方言の保存状況

3.1 政府の取り組みと政策

中国政府は、方言の保存に対する取り組みを強化しています。特に、地域の文化を振興するための政策が打ち出されています。たとえば、地方政府は方言を教育カリキュラムに組み込むことを奨励し、方言の普及を進める活動を行っています。

文化遺産としての方言の価値を高めるため、地方自治体では方言を用いたイベントを開催することが増えています。これにより、地域住民が自らの言語や文化に誇りを持つ機会が増加し、方言が若い世代に引き継がれていくことが期待されています。

3.2 地域コミュニティの活動

方言の保存には、地域コミュニティの努力も重要です。多くの地域では、方言を守るためのサークルや団体が設立され、定期的に活動を行っています。これらのコミュニティは、方言を使った講演会やワークショップを開催し、地域の人々が方言に親しむ機会を提供しています。

また、地元の祭りでは、方言を使ったパフォーマンスが行われることが多く、伝統文化を楽しむ場ともなっています。このような活動を通じて、地域住民が共同知識を共有し、方言の重要性を再認識することができています。

3.3 教育における方言の役割

教育の現場でも、方言の重要性が認識されています。一部の学校では、地元の方言を教材に取り入れ、地域文化の理解を深める試みが行われています。子どもたちは、方言を通じて自分たちのルーツを学び、地域に対する誇りを感じることができます。

ただし、全国的な教育の多様性の中で方言の教育は難しさも伴います。標準語の普及が進む中、方言教育の重要性を維持するためには、地域の協力と工夫が必要です。今後、地域の文化資源としての方言が教育界でも重視されることで、方言の未来がより明るくなることが期待されます。

4. 方言の変化原因

4.1 都市化の影響

中国は急速な都市化の進展に伴い、方言にも大きな変化が生じています。多くの人々が地方から都市部へ移動し、地域言語の使用が減少しています。都市に住む人々は、仕事や教育のために普通話を話すことが増え、方言が使用される場面が減ってきているのです。

この変化は、特に若い世代に顕著です。都市にいる若者たちは、普通話や英語が主流の環境で育ち、方言に接する機会が限られています。このことは、方言の消失を引き起こす要因の一つとされています。しかし、逆に都市での方言使用が減少する中で、方言の保存に向けた努力が新たな文化運動として芽生えることも期待されています。

4.2 メディアとインターネットの影響

メディアやインターネットの発展は、方言の変化に大きな影響を与えています。特に、SNSや動画共有サイトの普及により、若い世代は普通話を主に使用する傾向が強まっています。流行の音楽や映画も普通話が中心となるため、若者が方言に触れる機会が減少しています。

しかし、最近ではインターネット上で地域ごとの方言を使ったコンテンツも増えています。地域の方言を用いたYouTuberやインフルエンサーが活躍し、方言の魅力を再発見させる動きが広がっています。このように、従来のメディアとインターネットが方言に与える影響は二面性があり、どちらの側面も考慮する必要があります。

4.3 経済発展との関連

経済発展は方言の変化に密接に関連しています。特に地方経済の発展が進む中で、地元の産業が活性化し、移住者が増加しています。移住者は新しい環境に適応するために普通話を学び、方言から遠ざかる傾向があります。この結果、伝統的な方言が次第に薄れていく危険性があります。

さらに、経済発展によって都市間の交流が増え、地域文化が混ざり合うことも方言の変化に繋がっています。例えば、地域の特産品や料理が全国的に知られるようになったことにより、方言の表現や語彙が変化していくことが見受けられます。このように、経済の動向は地域文化、特に方言においても影響力を持ち続けています。

5. 方言保存の未来

5.1 新しい技術の活用

今後の方言保存において、新しい技術の活用が鍵となるでしょう。特に、インターネットやスマートフォンのアプリを用いた言語教育が注目されています。方言に特化したアプリが登場し、誰でも簡単に方言を学ぶことができる環境が整ってきています。

また、AI技術の進展によって、方言の録音や翻訳が行いやすくなり、より多くの人々に方言を知ってもらうチャンスが生まれています。こうした技術を駆使して、方言のユニークさを活かしたコンテンツを提供することにより、新しい世代にも方言コミュニケーションの重要性が伝わるでしょう。

5.2 国際交流と方言の影響

国際的な交流が進む中で、中国の方言も注目される機会が増えています。海外留学や外国人との交流を通じて、現地の方言の重要性を理解し、それを理解できる人が増えています。国際文化交流の場では、さまざまな言語と文化が交わり、方言の役割が再確認されています。

また、外国の研究者や言語愛好家が方言を学ぶ際には、その背後にある文化や歴史が重要視されます。こうした視点から方言を捉えることで、方言の価値や意義が国際的な場で広く認識されるようになることが期待されます。

5.3 文化遺産としての方言の再評価

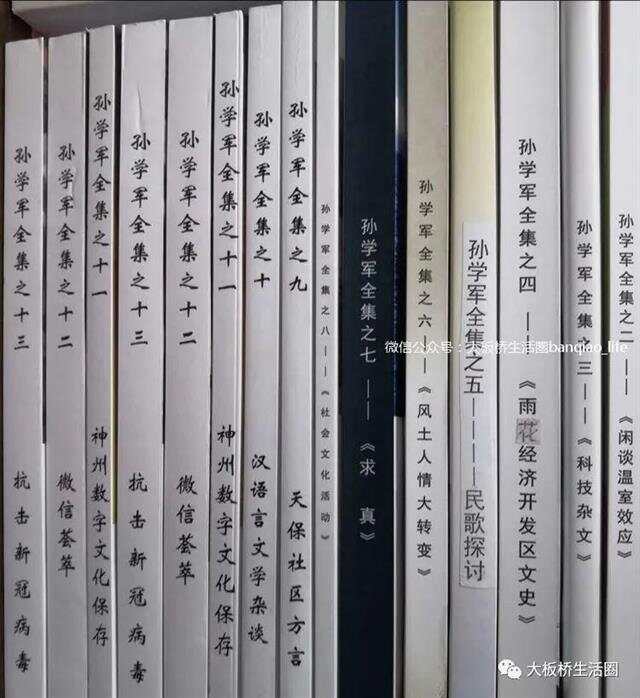

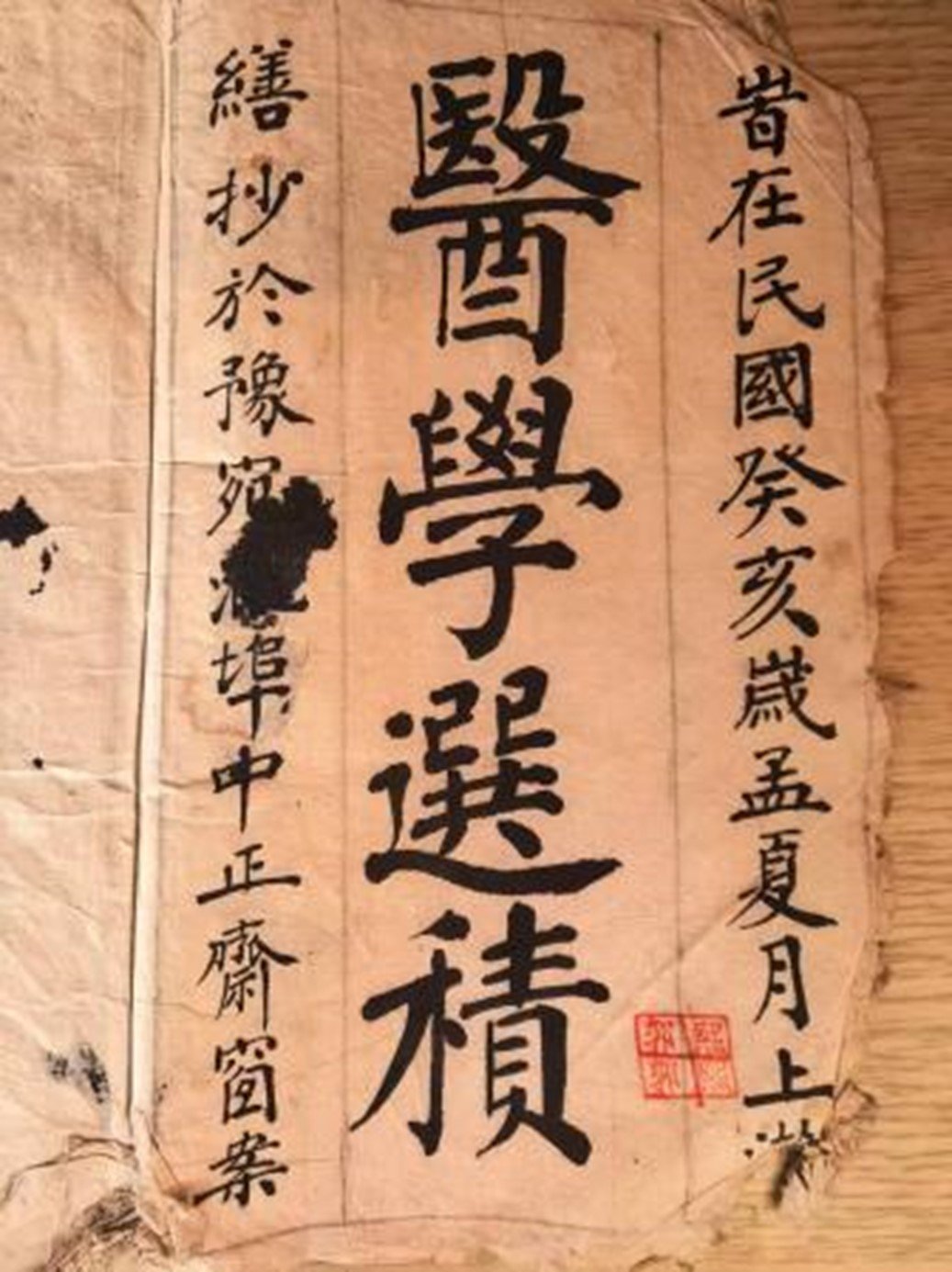

方言は、単なる言葉の違いではなく、それ自体が文化遺産であると認識されつつあります。多くの地域で、方言が持つ独特の表現や文法が文芸作品や学術研究の対象として見直されています。地方の方言を用いた文学作品や映画が制作されることで、方言の価値が再評価される動きが活発化しています。

さらに、ユネスコなどの国際機関による文化遺産の保護活動が進む中で、方言の保存が重要視されています。地域の文化としての方言の位置づけが見直され、今後の保存に向けた政策や支援が期待されます。

終わりに

現代中国における方言の保存と変化は、文化的アイデンティティを形成し、地域社会をつなぐ重要な要素です。方言の多様性は、中国文化の豊かさを象徴していますが、都市化や経済発展、メディアの影響により、方言が失われる危機に直面しています。しかし、新しい技術の活用や国際交流、文化遺産としての再評価により、方言の未来には希望も残されています。今後、地域文化を支える方言の存在を意識し、共に育んでいくことが重要でしょう。