客家語は、中国の多くの方言の中でも特にユニークで、豊かな文化を持つ言語です。客家人は、その独自の言語や伝統を支えにして、古代から現代に至るまで多くの地域に移住や分散を繰り返してきました。この記事では、客家語の歴史的な起源について深く掘り下げ、客家人がどのようにしてその特徴的な言語を発展させ、現在の状況に至ったのかを詳しく見ていきます。

1. 客家語の歴史的起源

1.1 客家語の定義

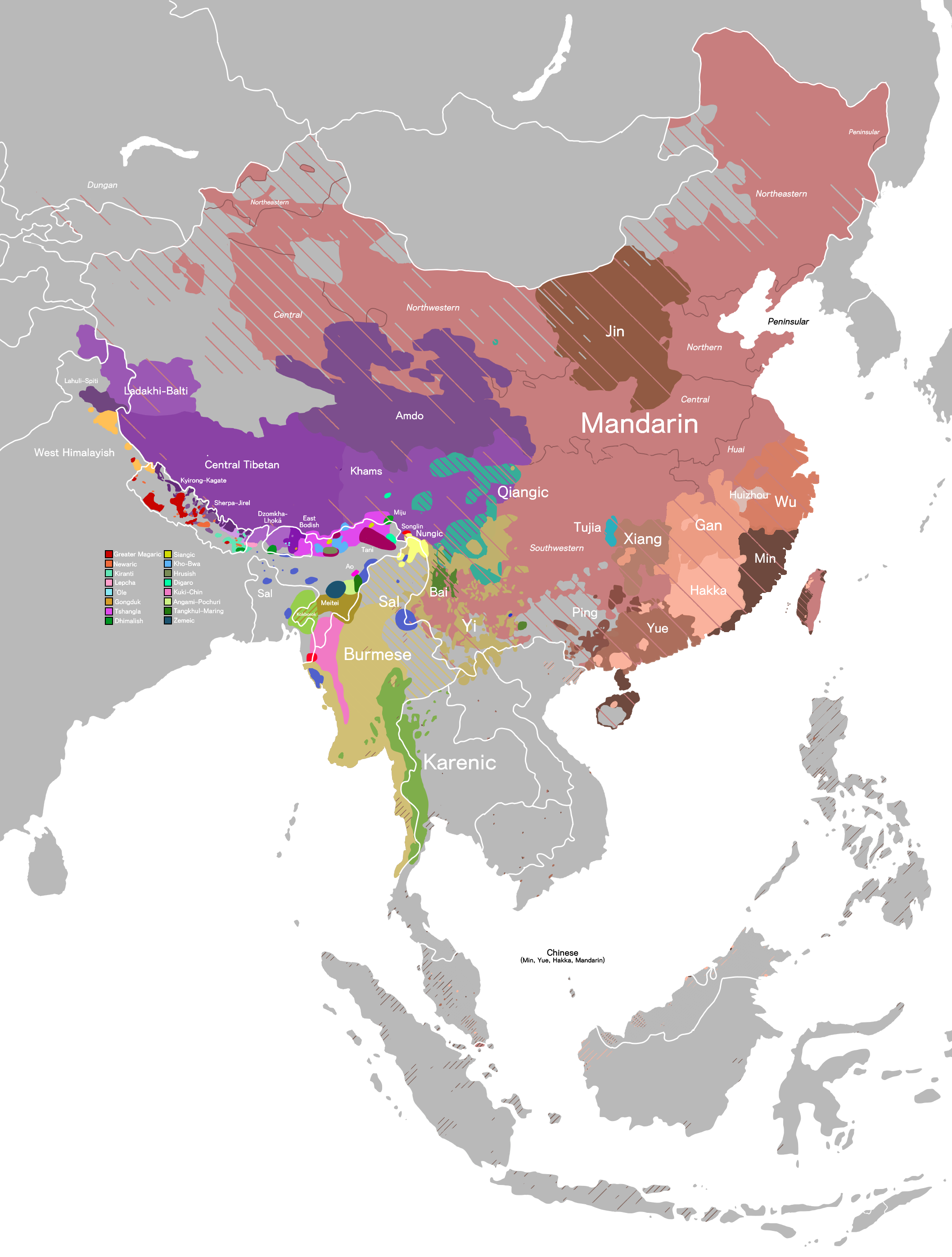

客家語は、中国の漢字を用いた言語体系の一つで、主に客家人によって話されています。この言語は、中国南部の広東省、福建省、江西省、さらには香港やマカオの一部地域でも利用されています。客家語は、広東語や福建語と同じく、漢語の分類に属しますが、独特の音韻や語彙、文法が見られることから、他の方言と明確に区別されます。

客家語は、音の面では、声調が多く、例えば、四つの声調が存在します。このため、一つの単語が声調によって意味が異なることがあります。例えば、「米(米)」、「未(まだ)」などの単語は、声調が違うだけでまったく異なる意味を持ちます。この特徴は、客家語が他の方言と同様に独自のリズムや音の美しさを持っていることを示しています。

また、客家語には古い漢語が色濃く残っていることも特徴です。たとえば、古典文学や詩歌に由来する単語が現代でも使われていることが多くあり、客家文化の深い伝統を引き継いでいることが伺えます。

1.2 客家語の特徴

客家語は、独自の言語特性を持ち、地域によっても異なるバリエーションを見せます。その一例が「音韻体系」であり、他の方言とは異なり、より保守的な音を保持しています。そのため、古代の音韻を直接的に反映している部分もあり、言語学者から注目される点でもあります。

文法面においては、客家語は動詞の使用に特殊な構造を持ち、形容詞や副詞の位置にも独特のルールがあります。また、接続詞や助詞の用法も他の方言に比べて固有のスタイルがあります。具体的には、「しまう」という動作を示すための表現は、客家語ならではの表現方法があります。

語彙についても、客家語は他の方言からの影響を受けていますが、その中には客家独自の用語も多数存在します。たとえば、料理に関する単語には、他地方の方言には見られない独特の言い回しが使われています。これにより、日常会話においてもその地域の文化や風習が色濃く反映されています。

2. 客家人の起源

2.1 客家人の民族的背景

客家人の起源は、中国の北部から南部にかけての移住に関係しています。元々は華北地域から移動してきた漢民族の一部で、特に唐代の時代に多くの人々が南下し始めました。これにより、客家人という独自の民族集団が形成されました。彼らは、地理的な条件や歴史的な背景により、独自の文化や言語を持つようになったのです。

民族的には、客家人は一般に漢民族の一部とされながらも、特異な社会構造や生活習慣を持ちます。たとえば、家族や親族の絆が非常に強く、共同体意識が色濃く残っています。このことは、客家社会における結婚や集落の形成にも影響を与えていると言えるでしょう。

また、客家人は商業や教育に対する関心も高く、地域によっては商人層が多いことが知られています。彼らは、中国国内外での交易や事業活動において重要な役割を果たしてきた歴史があります。

2.2 客家人の移住と分布

客家人の移住は、主に経済的な理由や戦乱によるものです。特に、清朝末期から民国初期にかけての時代には、内戦や外的な圧力により、多くの客家人が新たな土地を求めて移動しました。この移住によって、彼らは広東省、福建省、さらには東南アジアなど、さまざまな地に渡り、独自のコミュニティを形成しました。

中国国内では、広東省の梅州、龍川、以及び福建省の南平地域が、客家語を話す人々の重要な居住地となっています。一方、海外では、マレーシア、シンガポール、インドネシアなど、多くの国に客家人の子孫が存在し、自らの文化を伝承し続けています。

これらの地域では、客家文化を保ちつつも、現地の影響を受けた独自の発展も見られます。たとえば、マレーシアの客家人は、現地の言語や文化と融合した新しいスタイルを持ち、会話や料理においても特有のバリエーションを見せています。

3. 客家語の歴史的発展

3.1 古代から中世の客家語

客家語の歴史は、古代から中世にかけて着実に進化してきました。初めは中原の漢民族から派生し、南方の方言と交じり合っていく中で、独自の形を作り上げていきました。特に唐代から宋代にかけては、商業の発展や人口移動に伴って、さまざまな地域の言語と接触し、相互に影響を与えあいました。

この時期に客家語は、具体的な方言の差を生むほどの変化を遂げるようになります。周囲の影響を受けながらも、自らの言語特性を保持し、他の地域と差別化されていきました。

また、この時代の文献や記録には、客家語に関する初期の証拠も見受けられます。古典文学や詩の中で見つかる客家語のフレーズは、今に伝わる語彙の根源となっています。これにより、客家語の音韻や語彙が歴史的にどのように形成されてきたのかを探る手助けとなります。

3.2 近代における変遷

近代に入ると、客家語はさらに多様な転換を遂げます。特に清末から民国初期にかけての時代、工業化の進展や戦乱の影響で、多くの客家人が都市部に流入し、言語の使用環境も変化していきました。このような流動的な社会的状況は、客家語の方言に多くの新しい語彙や言い回しをもたらしました。

また、教育やメディアの発展により、標準化の動きも見られるようになります。客家語の教科書やカリキュラムが整備され、教育機関でも客家語が教えられるようになりました。この結果、若い世代は客家語を学ぶ機会が増え、言語の保存に寄与する姿勢も見え始めています。

しかし、同時に都市化やグローバリゼーションの影響で、標準漢語(普通話)の使用が普及したことから、客家語の使用頻度が減少するという懸念も生じてきました。このような状況は、客家語を話す若者たちの間での言語的なアイデンティティにも影響を及ぼしています。

4. 客家語の地理的分布

4.1 中国国内の客家語話者地域

客家語は、中国国内で多くの地域に分布しています。特に、広東省の梅州、龍川、そして福建省の南平地域が重要な中心地です。これらの地域では、客家人の住民が多く、客家文化が色濃く残っています。例えば、梅州では毎年客家の伝統的な祭りが行われ、地元住民が集まり、客家語での演劇や音楽が披露されるなど、言語と文化が共に息づいています。

また、江西省の一部でも客家語が話されており、地域によっては独自の方言バリエーションが形成されています。たとえば、江西の会話では、独特の言い回しや表現が見られることから、その地域特有の文化を感じることができます。

客家語の地域的な分布は、近年見直されており、学術研究も進んでいます。言語学者や文化人類学者が客家語の特性や、その地域社会における役割を研究することで、客家語の理解を深めようとしています。

4.2 海外の客家語話者コミュニティ

客家語の話者は、中国国内だけでなく、海外にも多く存在します。特に、東南アジア地域では、マレーシアやシンガポールなどに大規模な客家人のコミュニティが形成されています。これらの地域では、彼らの言語と文化が独特の進化を遂げており、現地の言語や文化との融合も見られます。

たとえば、マレーシアにおいては、客家語が現地のマレー語や中国語と交じり合い、新しい表現が誕生しています。また、シンガポールでは、客家語のマイノリティとしての影響力があり、文化イベントや料理などを通じて、地域社会における存在感を示しています。

しかし、海外の客家語話者もまた、世代を重ねるごとに言語の使用率が下がるという課題に直面しています。特に、若い世代が英語や現地の言葉を優先することで、母語としての客家語の使用が減少しています。このため、教育機関やコミュニティの努力によって、客家語の保存と振興が求められています。

5. 現在の客家語の状況

5.1 標準化の試み

現代の客家語は、各地域での言語の標準化を目指す動きが見られます。特に、教育の現場では、客家語を体系的に教えるための教科書や教材が開発されています。これにより、学校での授業を通じて、若い世代が客家語を学ぶ機会が増えています。

さらに、メディアにおいても客家語を使用する番組やラジオが登場し、地域の文化を伝える役割を果たしています。このような試みが、客家語の維持と発展に寄与していると考えられます。また、インターネットの普及により、客家語でのコンテンツ制作も活発になっており、若者の間で客家語を使った交流が進んでいます。

一方で、標準化の過程では、地方の方言や特有の使用音が消失する恐れもあるため、そのバランスを考慮することが重要です。地域の特色を失わずに、全体の客家語としての発展を目指すことが求められています。

5.2 客家語の保存と振興の課題

客家語の保存と振興には、多くの課題があります。まず、労働市場において普通話の使用が一般的であるため、客家語を話すことが就業に不利になる場合があることが挙げられます。若者たちが就職を考える際、客家語よりも普通話を優先する傾向が強くなっています。

また、家庭内での言語使用にも変化が見られます。都市化が進む中で、親が子に客家語を教えないケースが増えています。これにより、次世代には客家語が伝承されず、衰退の危機に直面しています。言語を次世代に引き継ぐためには、家庭や地域社会での取り組みが不可欠です。

さらに、客家語の研究や教育がまだ十分に整備されていない地域もあり、情報や資源の不足が問題となっています。客家語の研究者や教育者が連携し、より多くの理解と関心を呼び起こす取り組みが求められています。

6. 客家文化と客家語

6.1 客家語における文化的表現

客家語は、その言語自体が客家文化を深く反映しています。例えば、伝統的な客家料理には、客家語の表現が豊かに用いられています。例えば、客家の有名な料理「酿豆腐(とうふのにゅうがん)」は、客家語独特の言い回しで説明され、料理の背景や意味が込められています。

加えて、客家語には多くの民謡や伝説が存在し、これらは地域の歴史や文化、価値観を伝える手段となっています。歌や歌詞の中には、客家の生活や風景が美しく描かれ、聞く人々に強い共感を与える要素が含まれています。これにより、客家文化が代々受け継がれていることを感じることが出来ます。

また、客家語は地域のコミュニティでの対話や交流を通じて、信仰や慣習、価値観を伝承する役割も果たしています。特に、祭りや年中行事において客家語が使われることで、地域の人々の絆が深まることが知られています。

6.2 客家語の未来とその意義

客家語の未来は、さまざまな挑戦と同時に新しい可能性も秘めています。標準化の動きや教育機関での取り組みが進むことで、客家語に対する関心が高まっていることは肯定的な要素です。また、地域での文化活動やイベントを通じて、客家語の重要性を伝える良い機会となっています。

未来においては、客家語が自己アイデンティティの一部として位置づけられることが期待されます。特に、若い世代が自身の文化や言語に誇りを持つことで、客家語の存続が望まれるでしょう。さらに、デジタル技術を活用して、インターネット上におけるコンテンツやアプリケーションを通じて、より多くの人々に客家語が触れられるようになると良いでしょう。

客家語の継承は、客家人だけでなく、広く地域や社会全体における文化的多様性の重要な一環を形成します。そのため、言語の保存と振興に対する取り組みは、文化の豊かさを守るために欠かただけでなく、他の文化との共存や交流を深めるためにも重要です。

終わりに

客家語は、その独自の歴史的背景や文化的特徴を持った、非常に魅力的な言語です。客家人の移住や分布による多様性は、語の変遷に影響を与え、今日の客家語を形作っています。現在も多くの課題に直面している中で、客家語が将来どのように進化していくのか注目されます。

客家語を話す人々がその言語を大切にし、次世代に引き継いでいくための取り組みが求められていることは間違いありません。このような努力が実を結び、客家文化や客家語が今後さらに活性化されていくことを願っています。