中国の方言は、豊かな地域文化の表現として非常に重要です。方言は単なる言語の一形態ではなく、それぞれの地域に根ざした歴史や習慣を反映しています。この文では、中国の方言の言語学的特徴とその多様性について詳しく探っていきます。方言が地域社会に与える影響、具体的な言語的差異、そして現代社会における方言の役割について、具体的な例を交えながら説明していきましょう。

1. 方言の定義と重要性

1.1 方言の概念

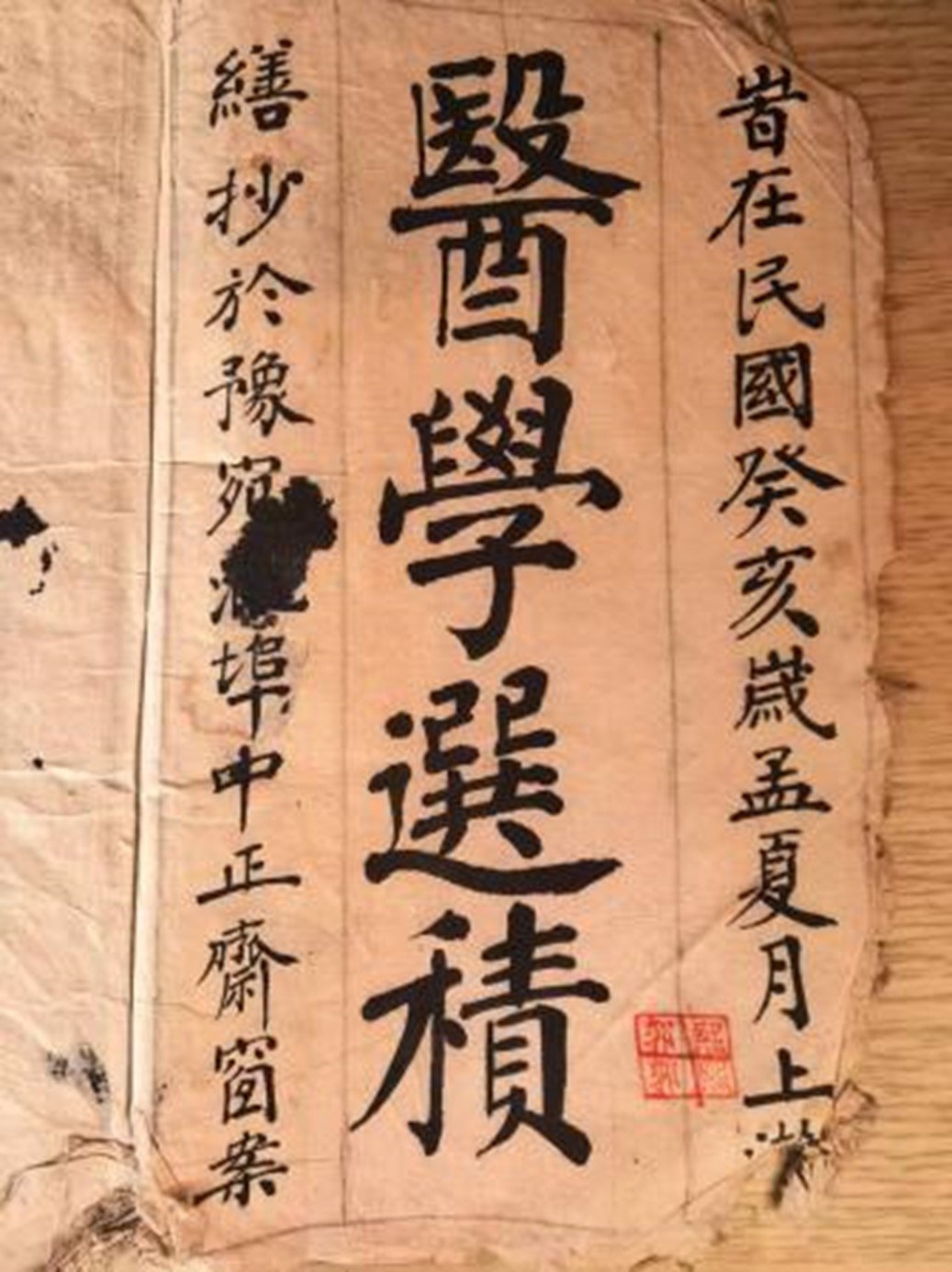

方言とは、特定の地域で話される言語の一バリエーションです。これは、発音、語彙、文法などにおいて他の方言や標準言語とは異なる特徴を持っています。中国の広大な国土の中で、数百に及ぶ方言が存在しており、その多くが数千年の歴史を有しています。例えば、広東語や上海語、北京語などは代表的な方言であり、それぞれの地域で独自の発音や語彙が発展しています。

方言にはその地域の文化やアイデンティティを映し出す役割があります。地元の人々は、共通の方言を通じてつながりを感じ、地域のコミュニティを強く形成します。また、方言によって表現される言い回しや慣用句は、その地域特有の価値観や習慣を示しています。これにより、方言は知識や文化遺産の保存にも寄与しています。

1.2 方言の社会文化的意義

方言は単なるコミュニケーションの手段以上のものであり、社会的な結束を生む重要な要素です。地域の人々が共有する方言は、地域コミュニティを強化し、アイデンティティを形成するのに役立っています。たとえば、村や町の祭りで、地元の方言での歌や話し合いが行われると、参加者は一体感を感じることができます。

また、方言は教育やビジネスの現場でも影響を与えています。地方の学校では、方言が教えられないこともしばしばありますが、地域の方言を理解することが重要視されている地域もあります。方言を使った教育が行われる場合、子どもたちは自分たちの文化についてより深く学ぶことができ、地域文化の継承に貢献します。

さらに、方言は観光業にも寄与します。観光客が地域を訪れた際、現地の方言を聞くことは、その地域の魅力の一部として楽しむことができます。方言を通じて得られるユニークな体験は、観光客にとって一つの大きな魅力となるでしょう。

2. 中国の方言の概要

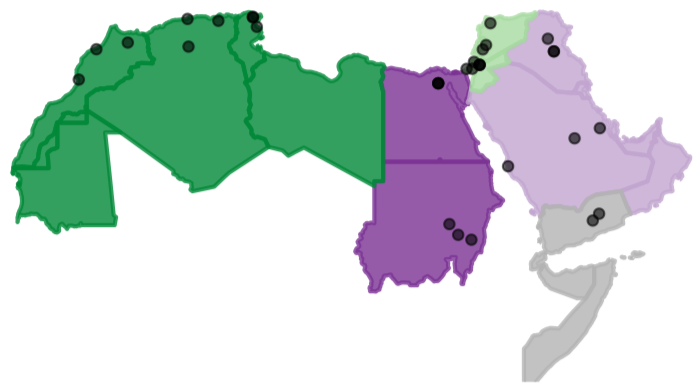

2.1 中国の方言の種類

中国には、主に以下のような方言があります。北方方言、南方方言、福建方言、広東方言、そして西南方言などです。それぞれは、地域の歴史や民族の影響を受けて発展してきました。例えば、北方方言の一部である北京語は、中国の標準語として位置づけられており、広く使われています。それに対し、南方方言に含まれる広東語や閩南語(ミンナンご)は、その発音や語彙の面で非常に特徴的です。

南方方言は、特にその音韻体系の独自性が際立っています。広東語は九つの声調を持ち、意味を区別するための音の変化が豊富です。これは、普通話や北京語にはない特徴であり、広東語を学ぶ際にはその声調の取り扱いが非常に重要です。

一方、西南方言に分類される四川語も、独自の発音と語彙を持っています。四川語では、日常会話において非常に豊富な比喩や言い回しが使われるため、地域特有の文化を感じることができます。

2.2 地域別方言の特徴

地域による方言の違いは、言語学的な特徴だけでなく、文化や習慣にも大きな影響を与えています。例えば、江蘇省の方言は、非常にゆったりとした発音が特徴で、特に女性の話し方にはその柔らかさが顕著です。また、地元の料理や習慣に関する語彙も独特で、地域に根ざした文化が色濃く反映されています。

さらに、山東省の方言は、北方と南方の方言が交じり合った興味深い特徴を持っています。山東の方言を話す人々は、あらゆる場面において様々な方言を巧みに使い分けることができ、地域間の交流が活発です。こうした多様性が、地域文化を豊かにしています。

現在、中国では都市化が進む中でも、方言の保存が重要視されています。都会で育った子供たちが地元の方言を話せることは、地域のコミュニティを維持するために不可欠です。そのための取り組みも行われており、方言を学ぶ機会が提供されるなど、地域文化の保護が進められています。

3. 方言の言語学的特徴

3.1 発音の多様性

方言の言語学的特徴の一つは、発音の多様性です。発音は地域ごとに異なり、それぞれに特有のアクセントやイントネーションがあります。例えば、広東語では「s」と「sh」を区別する音があり、これにより意味が全く異なる単語になります。一方で、北京語ではこれらの音が統合されてしまうため、他の方言からの話者には混乱を招くことがあります。

また、声調の数も方言によって異なります。北京語には四つの声調がありますが、広東語には九つの声調が存在します。この音韻の違いは、方言を学ぶ上での大きな壁となったりもします。特に外国人にとっては、この声調の理解がコミュニケーションにおいて非常に重要です。

さらに、発音に関しては、同じ文字を用いても地域によって異なる読み方があることも面白い点です。例えば、「米」という字は、北京では「mǐ(ミ)」と発音されますが、広東語では「mai(マイ)」と呼ばれます。このような差異が、地域ごとの独自性を生み出しています。

3.2 語彙の差異

方言の特徴は発音だけではなく、語彙にも顕著に現れます。方言ごとに特定の語彙が存在し、それが普段の会話において頻繁に使用されます。例えば、広東語では「食飯(shik fahn)」が「ご飯を食べる」という意味になりますが、北京語では「吃饭(chī fàn)」と発音され、その表現自体も異なります。

また、方言によっては、特定の地域や文化にのみ存在するような用語もあります。例えば、鹿児島弁では「いっぺん」という言葉が「一度」という意味になりますが、他の地域では通じないことが多いです。このような地域特有の語彙は、その文化や習慣を理解する手助けにもなります。

さらに、方言の中には、その地域の特性や環境に密接に関連している語彙が見られます。海に面した地域では、海に関する言葉が数多く存在し、内陸ではそのような語彙は少ない傾向があります。こうした語彙の差異は、地域の文化や生活スタイルの反映でもあります。

3.3 文法構造の違い

文法構造も方言による大きな違いの一つです。方言によっては、文の組み立て方や助詞の使い方が異なります。例えば、北京語では主語・動詞・目的語の順で文章が構成されますが、広東語では柔軟な語順が許容され、文脈によって異なる解釈が可能になります。

さらに、否定の表現方法にも方言によって特徴があります。例えば、広東語では「冇(móu)」という単語を使って否定を表現しますが、普通話では「不(bù)」を使用します。このような違いが、方言の特性をさらに際立たせています。

また、疑問文の作り方にも方言差があります。普通話では、「吗(ma)」を付けることで疑問文が作られますが、南方方言では語尾を変えることで疑問文を作成します。このように、文法の違いは、方言の個性を形成する要素でもあります。

4. 異なる方言間の相互作用

4.1 方言の接触と影響

異なる方言間の接触は、言語の進化を促進する重要な要因です。さまざまな地域で生まれた方言が混ざり合うことで、新たな言葉や表現が生まれることがあります。たとえば、上海では多くの移民が集まっているため、上海語にはさまざまな方言の影響が見られます。これにより、上海語は米語にも似た特徴を持つようになりました。

また、都市化が進む中で地方から都市へ移住する人々が増えています。この移動によって、方言の接触が起こり、互いの言語スタイルが影響し合うことも少なくありません。都市では、異なる方言話者が共存する中で、新たな表現やスラングが生まれ、それがまた新しい文化を形成するのです。

さらに、方言の接触はメディアを通じても起きています。特に映像メディアや音楽では、異なる方言が取り入れられることが一般的です。これにより、人々は他の地域の言語や文化に触れ、理解を深めます。

4.2 方言の変化と進化

方言は常に変化し続けています。この変化の要因はさまざまであり、社会状況や文化の変化、テクノロジーの進化などが影響を与えています。例えば、若者たちが新しい流行語を使い始めたり、SNSを通じて新たな表現方法が広まったりすることが、方言の進化を早める要因となります。

特に、デジタル時代の到来により、方言が新たな形で表現されるようになっています。インターネット上では、動画や投稿の中でさまざまな方言が使用され、その影響力が広がっています。また、人気のあるコンテンツは他の地域に広まり、方言の特徴が再評価される機会も増えています。

現在、方言の保存に対する意識が高まっている一方で、方言のグローバル化も進んでいます。このため、方言の進化は今後、ますます多様化していくでしょう。方言が持つ独自の文化的価値が再認識されると同時に、地域差が縮小する可能性もあります。

5. 方言の保存と発展

5.1 方言保存の重要性

方言の保存は、地域文化を守るために非常に重要です。グローバル化が進む現代社会では、標準語が優先される場面が多く、方言が見られにくくなっています。このため、地域の方言を保護し、次世代に伝える努力が求められています。方言にはその土地にしかない歴史や文化が詰まっているため、その保存は文化遺産の継承とも言えます。

教育機関や地域コミュニティは、方言の学習プログラムや方言を使ったイベントを通じて、方言の保存を図っています。例えば、地元の祭りや文化イベントで方言を使った演劇や音楽を披露することで、地域の人々が方言の魅力を再発見する機会を提供しています。これにより、方言が日常生活に息づく存在であり続けることが期待されています。

また、方言が使われるメディアの活用も重要です。地域のラジオやテレビ番組、オンラインコンテンツを通じて、方言を広める活動が行われています。これにより、方言を話す人々が少なくなっている環境においても、方言が生き残り、使われ続ける可能性が高まります。

5.2 現代社会における方言の役割

現代社会において、方言は依然として重要な役割を果たしています。特に地域コミュニティでは、方言が人々を結びつける糸となっています。日常会話や地域の行事において方言を使用することで、地元のアイデンティティを感じることができ、他者とのつながりを保つ手助けとなります。

また、方言は社会的な通貨とも言えます。特定の方言を話すことで、地域社会に属していることを示すことができ、アイデンティティを強化する要因となります。助け合いやプライベートな交流の中で、方言が重要なコミュニケーションツールとしての役割を果たしています。

さらに、方言はビジネスやサービスの場でも価値があります。地方企業が自社のブランドを地域住民にアピールする際、地域の方言を用いることで親近感を生み出し、その結果、顧客を惹きつけることに成功することが多いです。このように、方言がビジネス戦略に組み込まれることで地域経済の活性化にも寄与しています。

5.3 デジタル時代と方言の未来

デジタル時代における方言の未来は、非常に興味深いものがあります。インターネットやソーシャルメディアの普及により、方言が新たな形で広まりつつあります。たとえば、YouTubeやTikTokでは、地域の方言を使ったコンテンツが多く見られ、若者たちにとっての方言の魅力が再発見されています。これにより、方言が次世代に受け継がれる可能性が高まっています。

また、技術の進化により、方言の翻訳アプリや音声認識技術が進展しています。これにより、異なる方言話者同士がコミュニケーションを取りやすくなるでしょう。方言の多様性が、むしろ新たな交流の機会を生み出すことができるのです。

しかし、同時に方言が標準語に圧倒される可能性も指摘されています。グローバルな情報社会の中で、方言の喪失が進む地域も存在します。このため、今後は方言の重要性を再認識し、その保存や発展のための取り組みが必要です。地域社会や教育機関、メディアなど、さまざまな組織が連携し、方言を次世代に残すための努力が求められます。

終わりに

方言は、中国文化に深く根ざした重要な要素の一つです。その発音、語彙、文法の多様性に加えて、社会文化的な意味合いも持っています。方言の保存と発展は、地域文化を守るために欠かせません。現代社会においても方言は大きな役割を果たしており、今後もその独自の魅力を残していくことが期待されています。このように方言について考察することは、中国の地域文化やアイデンティティを理解する上での大切な一歩となるでしょう。