方言は文化の宝庫であり、地域ごとの独自性やアイデンティティを反映しています。中国は広大な国であり、多様な方言が存在します。それぞれの方言には独自の歴史や文化的背景があり、方言を通じて、人々はその地域に根ざした生活や価値観を送り続けています。この文では、方言の変化とそれが人々のアイデンティティにどのように関連しているかを考察します。

1. 方言とその重要性

1.1 方言の定義

方言とは、特定の地域で話される言語の一種で、標準語とは異なる特徴を持っています。例えば、中国の方言には、広東語、上海語、北京語、福建語などがあります。これらは同じ中国語という枠の中で共通する部分もありますが、発音、語彙、文法などに多くの違いがあります。方言は単なる言葉の違いだけでなく、その地域の文化や生活様式、心理をも反映するものです。

方言を理解することで、その地域の人々の生活や歴史、感情を直に感じ取ることができます。例えば、広東語では、独特の音調や語彙が使われ、地元の特産品や食文化を反映しています。こうした違いが、地方ごとのアイデンティティの一部となっているのです。

1.2 方言の種類と分布

中国には、山岳地域、沿海地域、農村地域、都市部など、さまざまな地域があります。それらの地域ごとに異なる方言が話されています。例えば、南方の広東省では広東語が話されている一方、北方の北京では北京語が主流です。また、山西省のような内陸地域では、晋語が特有の発音や言い回しを持っています。このように、地域ごとに方言が異なることで、その地域の文化的背景がうかがえます。

さらに、方言の分布は時代とともに変化してきました。都市化や移住、教育などが進む中で、標準語が広まり、一部の地域では方言が減少している状況もあります。しかし、地域の人々は方言を大切にし、保存しようとする動きも見られています。このような状況が、方言の種類と分布に大きな影響を与えています。

1.3 方言が文化に与える影響

方言は文化の一部であり、その地域的特色を豊かに彩ります。方言によって歌われる民謡や、地元の伝説、成語などは、言葉の背後に広がる文化や伝統を理解する上で非常に重要です。例えば、広東語の成語には、家族や地域の絆を重んじるものが多く、地元の人々の価値観や哲学が反映されています。

また、料理や食文化も方言と密接に関係しています。具体的には、方言を用いた料理の名前は、その地域の食材や料理法を反映しています。例えば、四川料理の「麻辣」は、四川方言で特有の辛い味を表す言葉であり、その地域の料理文化を示すものとなっています。このように、方言は文化を語る重要な鍵となります。

2. 言語接触と方言の変化

2.1 言語接触の概念

言語接触は異なる言語が相互作用する現象です。中国には多くの民族と言語が共存しており、それぞれの言語が互いに影響を与え合っています。特に、移民や交流が活発な都市部では、方言の影響が見られることが多いです。言語接触により、語彙の借用や発音の変化が生じ、方言は常に進化し続けています。

例えば、広東語と英語の接触による影響で、広東語には英語由来の単語が多く取り入れられています。特に香港ではこの傾向が顕著であり、日常会話の中で英語の単語が混ざり込むことが一般的です。このように、言語接触が方言に与える影響は非常に大きいのです。

2.2 社会的要因による方言変化

方言の変化には、社会的要因が大きく関与しています。都市化が進む中で、方言を話す人々の生活環境が変わり、標準語の使用が増えてきました。特に、若い世代は標準語を主に使用し、故郷の方言をあまり話さなくなる傾向があります。これにより、方言は次第に消失する危機に瀕しています。

また、教育制度の変化も方言に影響を与えています。学校で方言ではなく標準語が教授されることが多く、若者は方言の習得機会が減少しています。これにより、世代間の言語のギャップが生じ、方言の変化が加速しています。

2.3 時間とともに変わる方言

方言は静的なものではなく、時間と共に変化していきます。歴史の流れや社会の変化に伴い、言語も変わっていくのが自然な法則です。例えば、昔は方言の中に多くの古語や方言特有の表現が存在しましたが、現代ではこれらが次第に少なくなっています。特に、都市化が進んだ地域では、方言が標準語に取って代わられる傾向が強いです。

風土や社会の変化が、方言の変化に影響を与えています。例を挙げれば、南方のある地域では、農業から工業へ経済がシフトし、それに伴って新しい用語が生まれています。この変化は方言の中に新しい語彙が追加されることを意味し、方言は常に生きた言語であることを示しています。

3. 方言の変化がアイデンティティに与える影響

3.1 方言と自己認識

方言はその人のアイデンティティに深く関わっています。方言を話すことによって、自分の出身地や文化を意識し、その地域に対する誇りを感じることができます。例えば、方言の特徴的な発音や言い回しを使うことで、他者に自身のアイデンティティを示すことができます。

言語による自己認識の変化も重要な要素です。方言を使う場面が減少すると、自身のアイデンティティが曖昧になることがあります。特に、都市部に移住した方々は、標準語の使用が増えることで、故郷とのつながりやアイデンティティを失うことを不安に感じることがあります。

3.2 他者との関係性における方言の役割

方言は、他者とのコミュニケーションにおいても重要な役割を果たしています。同じ方言を話す仲間との絆を深める一方で、異なる方言を話す人々との接触においては、違和感や距離感を感じることもあります。方言が共通言語として機能する場合、それは地域社会の一体感を強めることにつながります。

例えば、地元のイベントや祭りでは、方言を使ったスピーチやパフォーマンスが行われることが多く、これが参加者同士の団結感を形成します。逆に、他の地域の方言に対する偏見や誤解が生じることもあり、それが社会的な摩擦を生むこともあります。このように、方言はコミュニケーションにおける重要な要素であり、アイデンティティや関係性の形成に大きな影響を与えています。

3.3 地域アイデンティティの形成

地域アイデンティティは、地元の方言と密接な関係があります。方言を通じて、地域の歴史や文化、価値観が受け継がれ、地域のアイデンティティが形作られます。方言が強い地域では、その地域に住む人々が自らの文化を誇りに思い、外部に対して発信する自信を持つことができます。

また、地域アイデンティティの形成には、方言の保存と振興が欠かせません。学校教育や地域コミュニティでの取り組みにより、方言が次世代に受け継がれることで、地域の文化が継承されます。具体的な例として、地域のお祭りや伝統行事に方言を用いることで、参加者が自らのアイデンティティを再確認し、地域への愛着を深める機会じにしています。

4. 方言変化の事例

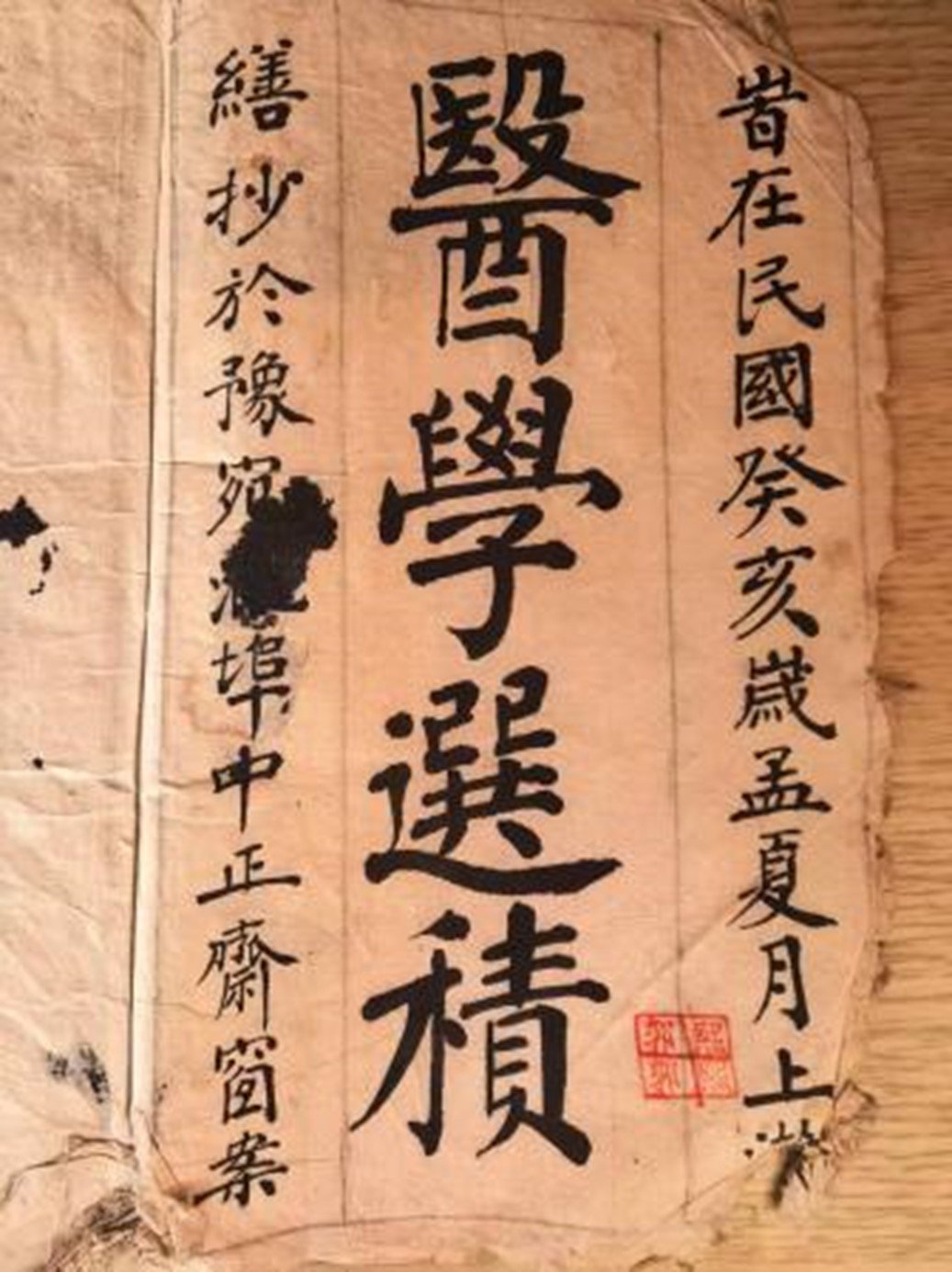

4.1 中国の方言変化の歴史的背景

中国の方言は、長い歴史の中でさまざまな変化を遂げてきました。漢字の普及とともに、書き言葉としての標準語が形成される一方で、地域の方言が持つ独自性は失われていません。特に清朝時代から現代にかけて、経済や文化の交流が進む中で方言は一層多様化しました。

歴史的背景としては、戦争や移民が方言に与えた影響も見逃せません。移民によって新しい方言の形成が促進され、その地域の言語環境が変化しました。さらに、改革開放政策以降は、経済発展に伴い、都市部と地方の方言の交流が進んでいます。

4.2 現代における都市部と地方の方言の対比

都市部では、方言が標準語に取って代わられる傾向が強まっていますが、地方では依然として方言が重要なコミュニケーション手段として使われています。都市部の多様な人々が集まる中で、方言を話す機会が減少し、標準語が優位に立つ場面が増えています。

一方、地方では、方言が日常会話として根付いており、コミュニティの強化に貢献しています。例えば、農村地域では地元の祭りや伝統行事で方言を使うことが多く、地域文化を維持するための重要な要素となっています。このように、都市部と地方では方言の位置付けが異なりますが、どちらもそれぞれのアイデンティティを形成する上で欠かせない部分です。

4.3 若者文化と方言変化

若者文化の進展が方言にも影響を与えています。SNSやインターネットの普及により、方言の変化が加速しています。特に、ミームや流行語が若者の間で流行すると、方言に新しい表現が取り入れられることがあります。例えば、若者たちが新しい言葉を使ったり、方言をもじったりして、方言が生き生きと変化する様子が見られます。

ただし、若者は標準語を優先する傾向が強いため、伝統的な方言が失われる危機にも直面しています。方言を使うことが「古い」と捉えられることも多く、特に都市部ではその傾向が顕著です。このため、方言の保存と振興が急務となっています。若い世代が方言に興味を持ち、自らの文化を見つめ直す動きが求められています。

5. 方言の保存と振興

5.1 方言保存の必要性

方言の保存は、文化の多様性を保つために重要です。方言には、その地域の歴史や文化が凝縮されており、保存することは後世に対する責任でもあります。特に、絶滅の危機に瀕している方言を守るためには、地域社会全体で取り組む姿勢が必要です。

具体的には、地域の行政や教育機関が方言を取り入れた教材を作成することが効果的です。たとえば、地元の方言を使った物語や歌を教材にすることで、若い世代に方言の魅力を伝え、学ぶ意欲を高めることができます。このような取り組みは、地域の文化を持続可能な形で伝える手段となります。

5.2 教育における方言の役割

教育現場で方言を取り入れることは、地域文化の理解を深める一助となります。学校の授業で方言に触れることで、生徒たちは地域のアイデンティティを学び、地域に対する誇りを持つことができます。また、方言を使った授業や活動は、地域コミュニティの絆を深める効果も期待できます。

例えば、地元の伝説や歴史を教材として取り入れ、それを方言で表現する活動を行うことで、生徒同士の対話が生まれ、コミュニケーション能力の向上にもつながります。これによって、若い世代が方言に興味を抱くことができ、方言の未来に希望が見えてきます。

5.3 方言振興のための取り組み

地域での方言振興には、地元の人々が積極的に参加できるイベントの企画が不可欠です。地域祭りや講演会など、方言をテーマにしたイベントを開催することで、参加者は実際に方言を使う機会を得ることができます。このような取り組みが、方言の保存と振興につながるのです。

また、地元のメディアやSNSを活用した方言の普及も効果的です。テレビやラジオ、インターネットを通じて方言を紹介する番組を制作することで、より多くの人々が方言に触れる機会を得られます。このように、方言が新たなメディアで活用されることにより、伝統的な言語の活性化が期待されます。

6. 未来の方言とアイデンティティ

6.1 グローバル化と方言の未来

グローバル化が進展する中で、方言は新たな局面を迎えています。国際化した社会では標準語が優位に立つ傾向がありますが、逆に地域の特性を大切にする動きも見られます。方言を使うことで、地元の文化を発信し、国内外の人々とのつながりを深めていくことが求められます。

特に旅行業界では、地域の方言を活かした観光案内が注目されています。訪れた観光客に対して、その土地特有の言葉を用いた案内を行うことで、地域の魅力を伝え、観光資源の価値を高めることができます。方言が地域のアイデンティティを確立する手段として機能するかもしれません。

6.2 デジタル時代における方言の変容

デジタルコミュニケーションの普及により、方言は新しい形に変化しています。SNSを通じて方言を話す機会が広がり、特に若者たちの間で新たな表現が生まれています。方言をデジタル世界で使うことで、地域の文化や価値観が多くの人々に伝わる機会が増え、方言の多様性が保たれる可能性があります。

ただし、デジタル時代においては方言の使われ方にも注意が必要です。標準語の普及が進む中で、方言への興味が薄れるリスクがあるからです。そのため、デジタル技術を活用しながらも、方言の魅力を伝える方法を考え続けることが重要です。

6.3 今後の課題と展望

方言の未来を見据えると、いくつかの課題が浮かび上がります。方言の保存と振興には、地域社会や教育機関との連携が不可欠です。方言を未来に繋ぐためには、地域の人々が愛着を持ち、自らの文化を大切にする意識を持ち続けることが求められます。

今後の展望として、方言が地域のアイデンティティを支える要素として活用されることが期待されます。教育や地域振興といった具体的な取り組みが進むことで、方言は未来に向けた道しるべとなり、新たな価値を見出されることでしょう。

まとめ

方言は単なる言語の一形態ではなく、地域文化、アイデンティティ、歴史が凝縮された重要な要素です。方言の変化とアイデンティティには深い関連があり、人々の相互理解や文化の多様性を支えています。将来的には、方言の保存や振興に向けたさまざまな取り組みが展開され、豊かな地域文化が永続的に受け継がれることが期待されます。中国の広大な国土に広がる方言は、私たちに地域社会の深い理解と交流をもたらし、文化的なプラットフォームとしての役割を果たしていくことでしょう。