お餅は日本の伝統的な食文化の中でも特に重要な位置を占めており、年末年始のさまざまな風習に深く関わっています。そのため、お餅の文化的意義やその製造、食べ方に関する知識は、日本人にとっていくつかの面で非常に価値のあるものでしょう。この文章では、お餅が持つ歴史、年末年始の風習、お餅の種類、作り方、食べ方、さらにお餅の重要性について詳しく探っていきます。

1. お餅の歴史

1.1 お餅の起源

お餅の起源をたどると、古代中国に行き着きます。お餅は、「禄米(ろくまい)」とも呼ばれるもち米を使用して作られ、紀元前から食されていたといわれています。中国から日本に伝わったのは、7世紀ごろとされています。当初は神聖な食材として用いられ、主に祭りや儀式の場で献供されていました。特に、農業が関わる祭りでは、豊作を願ってお餅が作られたことが多く、農民たちにとって欠かせない存在でした。

また、日本でのお餅の名前の由来は「もち」(持ち、持続する)から来ているとも言われます。お餅はその形状や製法から「長持ちする食材」として重宝され、保存食としての役割を果たしてきました。こうした背景から、お餅は日本文化に定着していったのです。

1.2 日本におけるお餅の発展

日本においてお餅が特に広がったのは奈良時代以降で、多くの文献にその名を見つけることができます。この時期、律令制度が整い、各地でお餅を作る技術も発展しました。平安時代に入ると、貴族の間でお餅が食べられるようになり、さまざまな舞楽や儀式での演出にも使用されるようになりました。この時代の文献には「お餅を食べると健康が増す」といった表現も見られ、食文化としての地位が確立されました。

江戸時代に入ると、商業が発展し、町人層へとお餅の消費が広がります。この時期には、さまざまな地域で独自のお餅の種類が誕生し、地域ごとに特色ある製法が生まれました。特にお正月には、鏡餅やお雑煮での消費が定着し、年末年始の風習と結びついていきます。

2. お餅と年末年始の風習

2.1 年末の風習としてのお餅

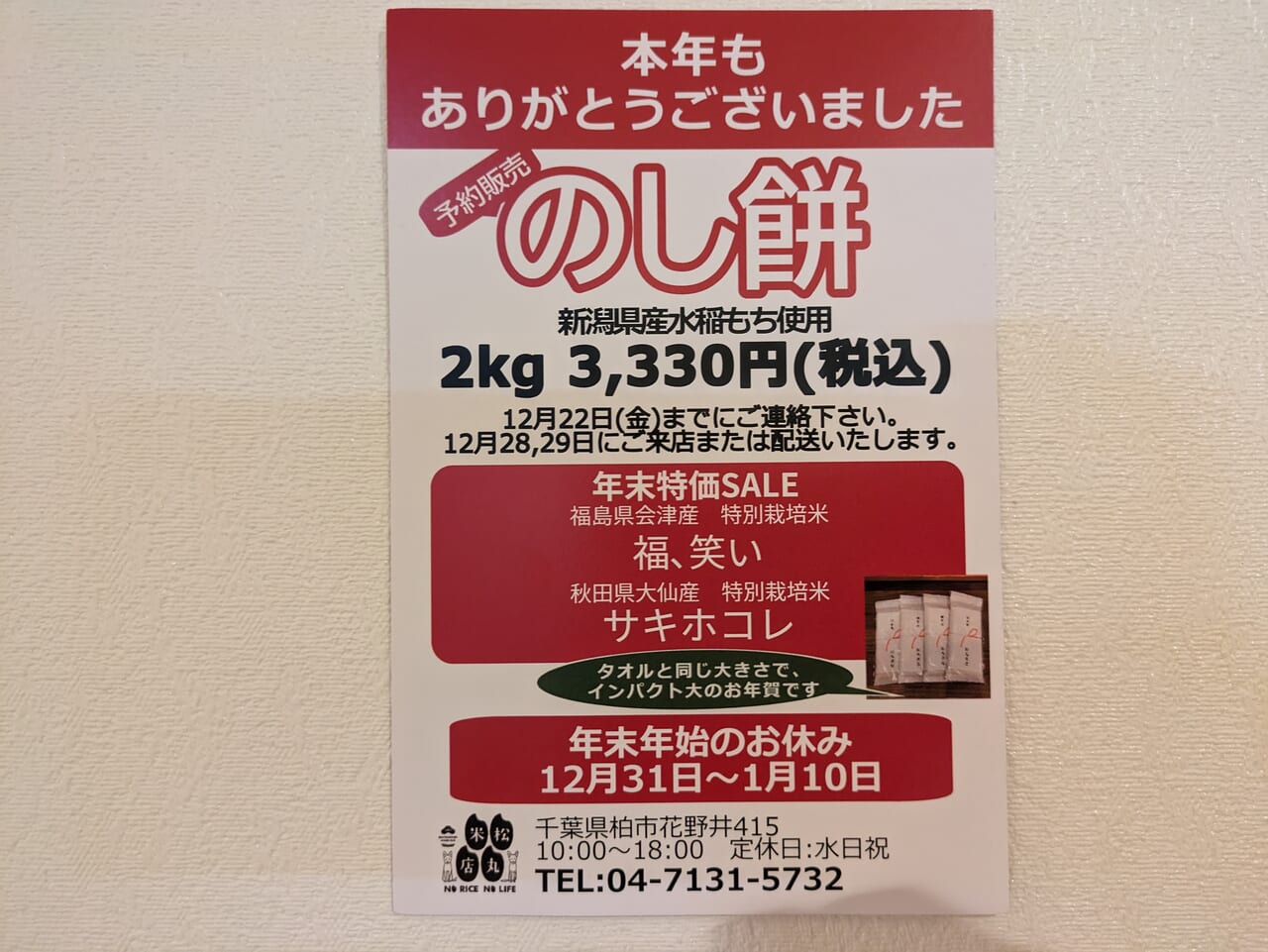

年末の風習としてのお餅は、特に「年越し餅」として知られており、多くの地域で特別な意味を持っています。日の出から日の入りまでの期間、家庭ではお餅を作ったり、買ったりして、年末の神事や氏神様へのお供えとして用意します。これには、古来からの「新しい年を迎える準備」としての意義が込められているのです。

たとえば、関東地方では「年越し蕎麦」とともにお餅を使った「お雑煮」が年越しに欠かせない料理として親しまれています。お雑煮は地域によって異なるバリエーションがあり、地域の風土によって具材が変わることが特徴です。こうした地域特有の風習は、代々受け継がれてきたスピリットが感じられ、家庭の絆を深める重要なイベントでもあります。

また、年末には「お餅つき」という行事が行われることも多く、家族や親しい友人が集まって、みんなでお餅をつくるのが楽しい伝統とされています。この行事自体が、世代を超えた交流の場となっており、子供たちにとっても大切な体験となっています。

2.2 元旦のお餅の役割

元旦は、日本のお正月の centroであり、この日には特にお餅が重要な役割を果たします。日本の伝統的な「鏡餅」は、元旦に家の中に飾られるお餅で、神様を迎えるための食材として非常に重要視されています。鏡餅は、食と神聖さを象徴するものであり、家族や親しい人々が集まってその前で祝杯をあげることで、一年の無病息災や豊作を祈願します。

また、元旦には「おせち料理」と一緒にお雑煮が食卓に並びます。このお雑煮には、お餅のほかに、地域の特産物や季節の食材が使われ、その年の豊かさを象徴しています。例えば、関西地方のお雑煮には、白味噌ベースのスープにお餅が浮かべられていて、優しい味わいが特徴です。これに対し、関東地方では、澄ました味のスープに野菜や鶏肉、お餅を加えた一品が主流です。

お正月の期間中には、家族が集まることが多く、笑顔でお餅を一緒に食べることで、家庭の絆が深まります。お餅を通じて、毎年同じ習慣を繰り返すことで、また新しい年を共に祝う意識が生まれるのです。

3. お餅の種類

3.1 伝統的なお餅

日本にはさまざまな伝統的なお餅がありますが、その中でも特に有名なのは「鏡餅」、「草餅」、そして「赤飯」です。鏡餅は、お正月を祝うために作られる特別なお餅で、上下二段の形をしており、干し橙や葉で飾り付けられます。これは、神様に対するご挨拶や祈願の象徴です。

草餅は、春に出回るよもぎを使ったお餅で、特に春分の日の「春のお彼岸」や、子供たちの「端午の節句」に食べられます。香ばしい草の香りが特徴で、風味豊かなお菓子として多くの人々に愛されています。また、赤飯は、祝い事やお祝いの席で欠かせない料理で、特に結婚式や出産時等の特別な日にも食べられます。

さらに、地域に根ざしたお餅も多く存在し、例えば、福岡の「博多もち」や、北海道の「お餅」など、それぞれの地で育まれた特色があります。これらは、地元の農産物や食文化と結びついており、その土地に住む人々にとっても大切な食材です。

3.2 地域ごとの特徴的なお餅

地域によって、お餅の形や食べ方は異なります。たとえば、北海道では「白もち」と呼ばれる、もち米をついて蒸しただけのシンプルなお餅が人気です。特に冬の寒い時期に食べられるこのお餅は、鍋料理やお雑煮に加えられて、一緒に楽しむことが一般的です。

一方、関西では「くずもち」と呼ばれるお餅が特徴的です。薄く焼かれたお餅に、あんこや甘味をかけて食べるスタイルが一般的です。このくずもちには、しっとりとした食感があり、食べる人々に抗うことのできない魅力を与えています。また、地域によっては、「どら焼き」や「わらび餅」のように、お餅をアレンジしたスイーツも多く見られます。

愛知県や岐阜県の一部では「五平餅」が有名で、ご飯を潰して形を整え、味噌ダレをかけて炭火で焼いた料理です。このわらび餅の香ばしい風味は、特にアウトドアでの食事として人気があり、多くの人々に愛されています。それぞれの地域が持つ独自のお餅文化は、地域の歴史や風土と深く結びついており、地域の人々の生活や価値観を反映しています。

4. お餅の作り方

4.1 お餅の材料

お餅を作るために使用する主な材料は、もち米です。これは特別な種類の米で、一度水に浸しておくことで、表面からの水分を吸収させ、柔らかくふっくらとしたお餅を作るために必要不可欠です。最近では、餅米の栽培が盛んに行われており、多様な品種が販売されています。

また、餅をつくときに使う水も重要です。この水は、清らかである必要があります。朝霧や山の水など、自然な水源から取り入れたものが好まれます。最近では、水道水を使うことも一般的ですが、自然な風味を大切にしたい方は、自宅でフィルターを通した水を使うことをおすすめします。

さらに、味付けやアレンジによって最終的な風味に影響を与える材料もあります。例えば、あんこや黒蜜、きな粉などはお餅との相性が良く、季節ごとのフレーバーを楽しむことができます。これらの材料は、お餅の基本的な風味を引き立てつつ、食文化の多様性を表現する要素でもあります。

4.2 お餅の製造プロセス

お餅の製造プロセスは、実はいくつかの重要なステップに分かれています。まず、もち米を選んで浸水させ、約8時間から12時間ほど水につけておきます。これにより、米粒が水を吸収し、柔らかくなります。次に、餅米を蒸し器で蒸し、お餅の素となる「蒸し米」を作ります。このときの蒸し時間は、もち米の量によって変わるため、しっかり確認しながら行うことが大切です。

蒸した米が柔らかくなったら、いよいよ「つき」に入ります。つくためには、専用の臼と杵を使うか、家庭用の餅つき器を使うことが一般的です。つき方は力強く、しっかりと米を押しつぶすことが重要です。つく際には、慎重に操作を行い、しっかりと粘り気を出すようにしましょう。

最後に、つきたてのお餅を成型します。通常は、手で小さく分けて丸めることが多いですが、好きな形にアレンジすることもできます。これで、出来たてのお餅が完成です。出来上がったお餅は、そのまま楽しむだけでなく、さまざまな料理に活用されます。特に、この新鮮な状態を利用して、鶏肉や野菜を加えたお雑煮にするのが人気です。

5. お餅の食べ方とその文化

5.1 お餅を使った料理

お餅は、単体で食べるだけでなく、さまざまな料理にアレンジされて楽しむことができます。一番有名な料理は「お雑煮」で、地域によって具材やスープが異なり、各家庭の伝統が色濃く反映されます。お雑煮以外にも、「あん餅」や「きな粉餅」など、甘くしてデザートとして食べる方法も一般的です。

また、日本各地には地方色豊かな「餅料理」が存在します。たとえば、長野県の「信州みそを使ったお雑煮」は、地元独特の具材と合わせて作られる料理で、家庭の味として愛されています。また、餅を焼いたり、揚げたりして「焼き餅」や「揚げ餅」としてシンプルに食べることも好まれます。焼き餅は外はカリッと中はモチモチとした食感が楽しめるため、全国で人気のある食べ方です。

さらに、餅の多様な食べ方を体験する機会として、お餅のイベントや料理教室が開かれることも多く、地元の生産者や料理研究家と一緒に、お餅を楽しむことができる場が増えています。こうした活動を通して、お餅の新たな魅力を再発見することもでき、食文化の理解が深まることに寄与しています。

5.2 お餅にまつわる健康と幸福の意味

お餅は、栄養面でも優れた食材です。主成分であるもち米は、炭水化物の供給源としてエネルギーを与えてくれます。また、食物繊維も含まれており、消化促進にも寄与します。さらに、地域によってアクセントとして使われる具材やトッピングには、栄養素の宝庫が隠れています。特に、豆や野菜を合わせることでビタミンやミネラルも摂取できるため、バランスの取れた食事が実現できます。

お餅は、文化的にも重要な意味があります。「お餅を食べることで、健康や幸福を願う」という考え方のもと、年末年始の風習に組み込まれています。お餅は神様に供物として捧げられ、神聖な存在として扱われることで、食べる人々を豊かに、健康で幸せにしてくれると信じられています。これが「お餅は幸福の象徴」という考えにつながり、年末年始にお餅を食べる風習が根付いているのです。

また、お餅を通じた家族や友人とのコミュニケーションも、幸福感を高める要素となります。特に、家族との会話を楽しみながら、お餅を一緒に食べることで、絆やつながりが強まります。こうした風習が人々の心に温かさを提供し、コミュニティの中での絆を深める役割を果たしています。

6. まとめ

6.1 お餅の重要性と今後の展望

お餅は、日本の文化や歴史に深く根ざした食材であり、年末年始の風習を彩る重要な役割を担っています。農業や生活の中で培われてきたお餅の文化は、今日でも多くの家庭に受け継がれています。この伝統は、家庭の集まりだけでなく、地域のイベントや文化的な活動の中でも大切にされており、次世代に引き継がれていくでしょう。

また、最近では健康志向の高まりから、お餅の製造方法や食材選びについても見直しが進んでいます。特に、無添加やオーガニックのもち米が注目され、多くの消費者が質の良い製品を求めるようになっています。この流れは、食文化の進化とともに、お餅の新たな定義を生み出しています。

6.2 年末年始におけるお餅の役割の再認識

年末年始にお餅を食べる習慣は、単に食文化の一部ではなく、家族や友人との結びつきを強める重要な行為であることが再認識されるべきです。お餅を共有することによって、コミュニティが結束し、心のつながりが生まれることは、現代社会においてますます重要になってきています。

結局のところ、お餅はその味わい以上に、私たちの心や絆に寄り添い、幸福につながる大切な存在です。年末年始におけるお餅の役割を再認識し、これからも家庭や地域でその文化を大切にしていくことが、未来につながる大切な一歩となるでしょう。