狛犬は、日本の神社の入り口などに設置される石像で、特に神道と密接な関係を持っています。これらの像は、通常一対で配置され、一方は口を開き、もう一方は口を閉じています。これは、生命の始まりと終わりを象徴していると言われています。狛犬は、神聖な場を守る守護者としての役割を果たし、多くの人々に幸運と繁栄をもたらすと信じられています。この記事では、狛犬と神道の関係について深く探っていきます。

1. 狛犬の歴史

1.1. 狛犬の起源

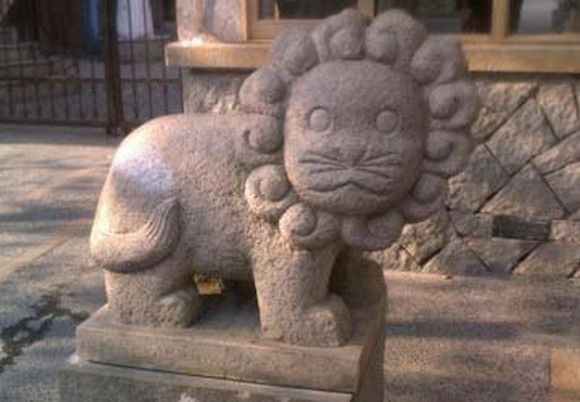

狛犬の起源については諸説ありますが、多くの専門家は、そのルーツを古代インドの獅子像に求めています。紀元前には、インドでの神々を守るために創造された獅子に由来し、これが中国を経由して日本に伝来したと考えられています。古代中国では、獅子は守護の象徴とされ、公的な建物や寺院の前に配されることが多かったのです。狛犬が日本に入ってきたのは、奈良時代(710年〜794年)であり、この頃から神道と結びつきが見られるようになります。

狛犬の日本での初期の姿は、獅子像と混同されることがありました。最初の狛犬は、特に「阿吽」の概念を持たなかったと言われていますが、次第に「阿吽」スタイルが確立されていきました。「阿」は口を開けた状態で、生命の始まりを象徴し、「吽」は口を閉じた状態で、終わりを表しています。このようにして、狛犬は神道の教えと深く結びつくようになります。

1.2. 狛犬の発展と変遷

平安時代(794年〜1185年)になると、狛犬は神社の重要な一部として放置されることはなくなり、それぞれの神社において個性的なデザインが施されていくことになります。この時代に、狛犬の造形や表現が多様化し、地域ごとの特色が反映され始めました。特に、信仰の対象である神様の性質に応じて、狛犬も様々な姿を持つことが求められました。

また、鎌倉時代(1185年〜1333年)には、武士階級の発展に伴い、狛犬の制作が盛んに行われるようになりました。この時期の狛犬は、力強さと威厳を象徴する姿に変化し、地域社会に根付いた信仰の象徴としての役割が強調されるようになります。

江戸時代(1603年〜1868年)に入ると、狛犬はさらなるデザインの自由と芸術的表現が許され、装飾的な要素が取り入れられました。この時代の狛犬は、よりリアルな表現が施され、地域ごとの風俗や文化を反映した像が数多く作られました。多くの神社に狛犬が建立され、狛犬は日本の宗教文化において不可欠な存在となりました。

2. 神道の基本概念

2.1. 神道の定義

神道は、日本における伝統的な宗教であり、多様な神々を信仰する自然崇拝に基づく教えです。神道は厳密な教義を持たず、地域ごとに異なる神々や祭りが存在します。一般的に、神道では、自然の中に神聖さを見出し、山や川、木々などに神が宿ると信じています。このため、神社は自然の中に存在し、地域の人々の生活に密着しています。

特に、神道の教えでは、祖先や自然への感謝の念が重視され、日常生活の中で神々とのつながりを大切にします。神道の儀式や祭りは、地域社会を一つに繋げる重要な役割を果たしています。狛犬は、そうした神道の象徴的な存在として、神社と一体となり、人々を守る役割を持っています。

2.2. 神道の信仰対象

神道の信仰対象は、非常に多様です。山の神や海の神、あるいは特定の動植物が神格化されることも多いです。たとえば、富士山は日本で最も神聖な山の一つとされ、多くの人々が富士山を崇めています。また、有名な神社には、天照大神やスサノオなどの神々も祀られています。これらの神々は、日本の文化や歴史に深く根ざした存在であり、人々の信仰の中心となっています。

また、地域の守護神としての役割も果たすことが多く、狛犬はその象徴の一つとして位置づけられています。日本各地には、地元の特産品や伝説に基づいて神格化された神々が数多く存在し、それぞれの地域の文化を反映しています。このように、神道は日本の自然や文化と深く関わり合い、地域社会において重要な位置を占めています。

神道の特徴的な信仰スタイルには、実際の儀式や祭りに参加することが含まれます。多くの神社では、毎年特定の祭りやイベントが行われ、地域の人々が集まります。これにより、神々とのつながりを強めることができ、狛犬がその場を守る役割を果たしています。

3. 狛犬の象徴的意味

3.1. 守護の象徴

狛犬の最も重要な役割は、神社を守ることです。狛犬は、霊的な力を持っていると信じられ、悪霊を追い払う守護者として設置されます。神社の入り口に配置される狛犬は、人々が神聖な場所に入る前にその ‘守護’ の力を感じることを目的としています。特に安全や平和を願う人々にとって、狛犬は心の支えとなる存在です。

また、狛犬はその力強い姿勢によっても守護の象徴としての存在を際立たせています。像の大きさや形状、表情などがその威厳を表現しており、見ただけでも不吉なものを遠ざけるオーラを感じさせます。一般的には、顔つきが穏やかなものと威厳に満ちたものがあり、これらはそれぞれ異なるタイプの守護を意味しています。

さらに、狛犬は神社だけではなく、家や商業施設などさまざまな場所にも設置され、その地を守る存在として崇められています。このように、狛犬は神聖さと同時に、一般の人々の日々の安全や繁栄を願う象徴的な存在として、広く受け入れられているのです。

3.2. 幸運と繁栄の象徴

狛犬は、守護の意味合いだけでなく、幸運や繁栄の象徴でもあります。多くの地域で、狛犬が置かれることによって、その場所に幸運が訪れると信じられています。このような信仰は、古くから続いており、多くの参拝者が「狛犬に触れることで運が良くなる」と考えています。

特に、商売繁盛を願う人々が狛犬を祀ることが一般的です。商店の入り口などに狛犬を設置することで、訪れる客を呼び込みつつ、悪い日運を避けるという意図が込められています。特に、農業や商業がさかんな地域では、狛犬の存在がより重視され、繁栄を求めて多くの人々が神社に訪れます。

さらに、狛犬には地域ごとの特色があり、それぞれにユニークな信仰があることも面白い点です。たとえば、特定の狛犬が地域の特産物と結びついている場合、その狛犬を訪れることで、特産物の豊作や繁栄が連想されることがあります。このように、狛犬は単なる石像ではなく、地域の文化や伝統と密接に結びついている存在です。

4. 狛犬と神社の関係

4.1. 神社における狛犬の配置

狛犬は日本の神社において特定の場所に配置されることが一般的です。通常は神社の入り口に2体一組で設置されており、その姿勢や表情によって多様な意味を持つとされています。一体は口を開けている「阿」、もう一体は口を閉じている「吽」を意味し、この二つは全ての物事の始まりと終わりを象徴しています。この「阿吽」の形状が特に神道において重要視されています。

狛犬の配置は、単に美的な意味だけでなく、そこを通る人々に神聖な場に入る準備をさせるという役割も果たしています。多くの神社では、狛犬に触れたり、礼を払ったりすることが慣習とされており、そこに訪れる人々が、神々とのつながりを感じる手助けにもなります。

このように、狛犬の存在は神社の空間において重要な要素であり、信者がスピリチュアルな体験をするための一つの手段とされています。神社へ参拝する際には、狛犬の存在を感じながら、その神聖な空間に入ることが、信仰心を高めることに繋がります。

4.2. 狛犬が果たす役割

狛犬は神社において単なる装飾ではなく、実際に重要な役割を果たしています。神社の敷地を守ることで、悪霊や邪悪なものを阻止するだけでなく、参拝者に対して霊的な安心感を提供する存在なのです。さらに、狛犬は神社のシンボルともなっており、そのデザインやスタイルはその神社の個性を表現する重要な要素となっています。

また、狛犬は神社の祭りや行事においても重要な役割を果たします。特に、年に一度の祭りでは、狛犬が神々とともに同じ空間で神事が行われ、地域の人々がその場所に集まります。狛犬を通じて、神社の存在が強調され、人々の信仰心が高まることにつながります。

狛犬の存在は、神社とその周辺地域に対しても強く影響を与えます。狛犬が設置されることで、人々はその神社を訪れて祝福を感じ、その結果地域社会が活性化します。このように、狛犬は地域と神社を結ぶ重要な橋渡しの役割を担う存在と言えるでしょう。

5. 狛犬に関する伝説と信仰

5.1. 狛犬にまつわる伝説

狛犬には多くの伝説が存在しており、その一つに「狛犬の涙」という物語があります。この伝説によれば、ある神社に設置された狛犬が、村人たちの幸運を願って毎晩涙を流していた、という話です。その涙が村の豊作をもたらし、村人たちは狛犬を特に大切にするようになったとされています。このような伝説は地域に根付いた信仰を生む要因ともなっています。

また、狛犬にまつわる伝説の中には、「狛犬が人間に変身する」という話もあります。特定の条件をクリアした人間が、狛犬に触れることで狛犬の力を受け、人間に戻れないまま神となるというものです。この物語は、狛犬が持つ神聖な力と人間の絆を強調するものとなっています。多くの地域で、こうした伝説が語られ、狛犬に対する信仰心が深まります。

このような伝説は、狛犬の存在意義をより強固なものにし、地域のコミュニティを結び付ける役割を果たしています。狛犬が歴史や文化の一部として人々に語り継がれることで、信仰の継続が促進され、次世代へと受け継がれていくのです。

5.2. 現代における狛犬の信仰

現代においても、狛犬に対する信仰は根強く残っています。特に新年や祭りの日には、多くの人々が神社を訪れ、狛犬に手を合わせる習慣が見られます。これにより、悪運を払うだけでなく、新しい年の幸運や繁栄を祈る機会となっています。現代のそばで狛犬に向かって手を合わせる姿は、古来から続く信仰の証といえるでしょう。

また、最近では観光名所としても狛犬は注目されています。海外からの観光客が日本の神社を訪れる際には、特に狛犬の存在が目を引く要素として働きます。多くの観光ガイドは、狛犬の意味や魅力を伝えることに熱心であり、その情報を通じて、狛犬がただの石の像ではなく、深い信仰の象徴であることを広めています。

さらに、狛犬の形状やデザインを取り入れた現代のアート作品が数多く存在し、狛犬は新たな文化的な影響を与えています。このように、狛犬は過去と現代をつなぐ存在として、時代を超えて多くの人々に寄り添い続けているのです。

6. 狛犬の文化的影響

6.1. 狛犬のアートとデザイン

狛犬は、その独特の形状とデザインから、アートやデザインのインスピレーション源にもなっています。様々なアーティストたちが、狛犬をモチーフにした作品を制作しており、その作品は日本国内外で展示されることもあります。これにより、狛犬は伝統文化だけでなく、現代美術においても重要な地位を確立しています。

例えば、最近では狛犬をテーマにした現代アート展が開かれることが増えています。伝統的な彫刻技術を用いた作品から、現代的な解釈を加えた作品まで、狛犬が持つ力強いイメージがアートに表現されています。これらの作品は、狛犬の持つスピリチュアルな要素と、アートの持つセンスを融合させ、新たな視点で狛犬を再評価する機会を提供しています。

さらに、狛犬の形を取り入れた商品も豊富です。例えば、狛犬のフィギュアやデザイン雑貨、衣料品などは、観光客や地元の人々に人気があります。これにより、狛犬の文化は日常生活に取り入れられ、人々の記憶に残る存在として根付いています。

6.2. 狛犬と日本の文化遺産

狛犬は日本の文化遺産の一部として重要な位置を占めています。多くの神社では、古代から受け継がれる狛犬が存在し、それらは地域の歴史や文化の象徴とも言える存在です。特に、重要文化財として認定された狛犬が多く存在し、保存活動も行われています。

また、狛犬は地域のアイデンティティを形成する重要な要素となります。さまざまなデザインやスタイルが存在する狛犬は、地域ごとに異なる伝説や信仰と結びついています。そのため、狛犬を訪れることで、その地域の文化や歴史を理解する手助けとなるのです。

文化遺産としての狛犬の重要性は、観光資源としても大きな役割を果たしています。多くの国内外の観光客が、日本文化に触れるために神社を訪れる際には、狛犬の存在が一つの楽しみとなっています。このように、狛犬は日本の文化遺産として、未来に向けてもその価値を輝かせ続けています。

終わりに

狛犬は、日本の神社文化と深く結びつき、神道の守護者としてその存在を誇っています。その歴史や象徴的意味、また神社との関係に至るまで、多面的な視点から理解を深めることで、狛犬の魅力がより一層引き立つことでしょう。また、現代においてもその信仰は生き続け、様々な形で人々の生活や文化に影響を与えています。狛犬は、単なる石像ではなく、日本の歴史や文化を体現する重要な存在であるといえます。そんな狛犬に触れ、感じることで、私たちも古くから続く信仰の一部となり、地域や文化を深く理解する手助けとなるでしょう。