文化大革命は中国の歴史において非常に重要な時期であり、その影響は今なお多くの側面で感じられています。特に伝統文化や伝統衣装に対する攻撃は、社会における価値観や人々の日常生活にも大きな変化をもたらしました。しかし、文化大革命後の時代において、伝統衣装は再評価され、復興の動きが見られるようになっています。この文章では、文化大革命後の伝統衣装の復興と再評価について、影響、社会変化、復興運動、現代的解釈、そして日本との関係について詳しく紹介します。

1. 文化大革命の影響と背景

1.1 文化大革命の概略

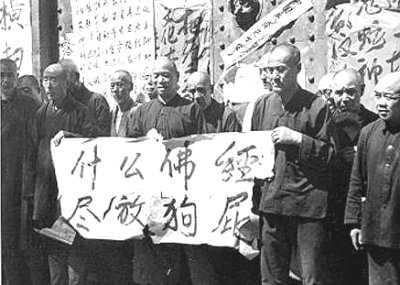

文化大革命(1966年~1976年)は、中国共産党の指導者である毛沢東が提唱した社会主義革命の一環として始まりました。この運動の主な目的は、伝統的な文化、思想、習慣を排除し、新しい社会主義的な価値観を形成することでした。特に、知識人や文化人に対する攻撃が激しく、多くの著名な文化人が弾圧され、作品が破棄されました。文化大革命は、極端な思想の対立を生み出し、中国の社会と文化に深刻な亀裂をもたらしました。

文化大革命は、教育や芸術の場においても深い影響を及ぼしました。伝統的な文学や演劇は「封建的」とみなされ、演じられることがほとんどなくなりました。こうした状況の中で、人々は新たな「時代劇」や「プロレタリア文化」を体験することを余儀なくされ、多くの伝統的な文化が消失しました。この運動は、社会全体に大きな混乱をもたらし、長い期間にわたりその影響が続きました。

1.2 伝統文化への攻撃

文化大革命中、伝統文化は「古いもの」として徹底的に否定されました。特に儒教や道教といった古い思想は、革新を標榜する毛沢東の理念にそぐわないとされました。その結果、多くの古典文学や伝統的な儀式、祭りが禁止され、人々はその習慣を失っていきました。また、この運動では伝統衣装も同様に攻撃の対象となり、方言や地方の風俗も否定されました。このような背景から、各地の少数民族の文化や伝統衣装までもが危機に瀕しました。

また、伝統衣装は「旧文化の象徴」と見なされ、着用が禁じられることもありました。人々は新しい毛沢東スタイルの服を着ることを強制され、伝統的な衣装は次第に失われていきました。これにより、民族のアイデンティティの一部を喪失し、記憶の中からも消え去ってしまう危険性があったのです。

1.3 伝統衣装の喪失

文化大革命の最中、伝統衣装はその美しさや多様性を失い、一時的に姿を消すこととなりました。特に女性の伝統衣装である「旗袍」や男性の「長衫」は、公式な場でも着用されなくなり、廃れていきました。このような状況は、多くの民族が持つ独自の衣装にも影響を及ぼし、地域の文化が一新されることはありませんでした。

さらに、衣装のデザインや製作技術も失われてしまい、その結果として代々受け継がれてきた知識が途絶える恐れがありました。多くの地方では、伝統的な衣装を作る職人も消えてしまい、多くの若者が伝統に興味を持たなくなる事態が進行しました。このような背景の中、伝統衣装の復興が始まるのは、さらに数十年後のことになります。

2. 文化大革命後の社会変化

2.1 経済の改革と開放政策

文化大革命後、1978年に始まった経済の改革と開放政策が、中国の社会に大きな変化をもたらしました。この政策により、中国経済は急成長を遂げ、国民の生活水準も向上しました。経済の自由化は、個人の価値観や文化に対する考え方を変え、伝統文化への関心も再燃させることになります。例えば、経済が発展する中で、地方の伝統工芸品や衣装が高い価値を持つようになり、多くの人々がそれに注目しました。

さらに、外資の進出や国外からの影響が加わる中で、中国国内でも伝統文化を見直そうとする動きが広がるようになります。このような経済の改革は、ただ単に物質的な豊かさを追求するだけでなく、精神的な価値観の変革ともなり、伝統文化の再評価が行われるきっかけとなったのです。

2.2 国民意識の変化

国民の意識にも大きな変化が見られるようになりました。文化大革命を経て、若い世代は過去の悲劇を学び、社会をより良くするために伝統文化に目を向けるようになったのです。特に、多くの人々が自国の文化や歴史に誇りを持つようになる中、伝統衣装の重要性が再認識され、若い世代が伝統的な衣装を学び、着用する動きが見られました。

また、1990年代以降、国際的な文化交流が進む中で、中国の伝統文化は国外でも注目されるようになりました。このような背景から、国民は自らの文化を大切にし、アピールする意識が高まり、伝統衣装にも新たな価値が与えられることとなります。この意識の変化は、伝統文化の復興に大きな影響を与えました。

2.3 伝統文化の再発見

伝統文化の再発見は、様々な分野で進められました。特に、教育機関においては、民俗学や文化人類学が強化され、若者たちが自国の伝統を学ぶ機会が増加しました。これにより、伝統衣装に対する理解が深まり、復興運動が起こる土壌が形成されたのです。また、地方の伝統文化を守るための活動も活発に行われ、多くの人々がその魅力に気づくようになりました。

さらに、メディアやエンターテイメントの世界でも、伝統衣装が取り上げられることが増えました。映画やドラマでの華やかな衣装は視聴者の興味を引く要素となり、多くの人々が伝統衣装に興味を持つきっかけとなりました。こうしたメディアからの影響も、伝統文化の復興に寄与する大きな要素となったのです。

3. 伝統衣装の復興

3.1 伝統衣装の再評価と意味

文化大革命後、伝統衣装の復興が始まる中色々な動きが見られました。多くのデザイナーやアーティストが伝統的な要素を取り入れ、新しい視点で再評価しました。例えば、昔ながらの「旗袍」に現代的なデザインを加えたものや、伝統的な刺繍技術を使用したファッションアイテムなどが登場し、若者の間で人気を博しています。この再評価は、伝統と現代の融合を象徴する文化的な動きといえます。

さらに、伝統衣装が持つアイデンティティの重要性も再認識され、地域ごとの特色を表現する道具ともなりました。たとえば、特定の地域の民族衣装は、その土地の風習や生活様式を反映したものであり、復興によって地域の文化を継承する助けにもなります。このように、伝統衣装は単なるファッションではなく、文化的な価値やアイデンティティを表現する重要な要素となっているのです。

3.2 伝統衣装の復興運動

多くの地域で伝統衣装の復興運動が始まり、地域住民が主体となって伝統文化を守る活動が行われるようになりました。さまざまなイベントや祭りが開催され、そこで伝統衣装を身にまとった人々が集まり、地域の風習を再生する様子が見られます。こうした運動は、地域コミュニティを活性化させるだけでなく、若い世代が自らのルーツを再確認する大きなきっかけともなります。

また、学校教育においても伝統衣装の重要性が教育課程に組み込まれるようになりました。生徒たちは着物や旗袍を着用し、伝統文様のデザインを学ぶことを通じて、自国の伝統を理解する機会を得ることができます。このように、教育の場でも伝統に触れることが奨励され、将来の世代へと受け継がれる基盤が築かれつつあります。

3.3 主要な復興事例

代表的な復興事例として、蘇州の「旗袍文化村」が挙げられます。この村では、若い女性たちが伝統の「旗袍」を制作し、その販売や着用を通じて地域の魅力を発信しています。また、地元のデザイナーによる展示会も開催され、観光客や地元の人々が集まる人気のスポットとなっています。

また、黒龍江省の「東北服飾文化祭」は、地域の伝統衣装に焦点を当てたイベントで、多くの家庭が参加し、自らの衣装を披露します。このようなイベントは、地域の人々が誇りを持ち、伝統に対する興味を持つきっかけとなり、復興の運動として評価されています。伝統衣装の復興はただの流行に留まらず、文化的な意味を持つ活動へと変化しています。

4. 伝統衣装の現代的解釈

4.1 ファッションと伝統の融合

現代のファッション界では、伝統衣装が新たな解釈を受けることによって、独自のスタイルが生まれています。多くのデザイナーが伝統的なデザインや模様を取り入れ、それを現代的なファッションに融合させた作品を生み出しているのです。例えば、シンプルなデザインのドレスに伝統的な刺繍を施したり、伝統的な素材を使用したバッグなどが人気を集めています。

このようなスタイルは、海外のファッショントレンドとも連携し、洗練された印象を与えるようなアプローチが取られています。特に日本のファッション界でも、中国の伝統を取り入れたデザインが評価され、新たな潮流を生んでいます。このような文化間の交流は、国際的な視野を持つデザイナーたちによって促進されています。

4.2 新しいデザインとトレンド

現代のデザイナーたちは、伝統衣装の要素を活かしながらも、より身近で着やすいデザインを追求しています。これにより、親しみやすさや普段使いできるファッションとして、传统衣装が広がりを見せるようになりました。特に、イベントやパーティーだけでなく、日常の着用にも適したアイテムとして多くの人に支持されています。

また、アクセサリーや小物とのコーディネートも重要なトレンドとなり、伝統衣装をより個性的に表現するスタイルが確立されています。例えば、伝統的な模様を持つハンドバッグや、手作りのジュエリーが人気を博し、全体のスタイルを引き締める役割を果たしています。

4.3 伝統衣装の国際的な影響

伝統衣装の現代的なデザインは、国際的な舞台でも注目されるようになりました。特に、ファッションウィークや国際的なイベントでは、中国のデザイナーが独自のスタイルを披露する場が数多く設けられています。これにより、世界中の人々に中国の伝統文化やファッションの魅力が広がっています。

さらに、伝統衣装をテーマにした展示会や公演も行われ、国際的な文化交流の一役を担っています。服飾や衣装が国際的なアートとして認識され、他国のファッション界にも影響を与える状況が生まれています。このような現象は、伝統文化の持つ力を再確認させ、多様性の大切さを教えてくれます。

5. 文化大革命後の日本との関係

5.1 日本における中国の伝統衣装の影響

文化大革命後、日本では中国の伝統衣装に対する関心が高まりました。特に、茶道や生け花など、日本の伝統文化と同じように、中国の文化も見直され始め、多くの人が中国の伝統衣装に触れる機会が増えたのです。特に「旗袍」は、アジア風のエレガンスを象徴するファッションアイテムとして、日本でも人気を集めています。

また、日本の若者たちの間で、中国の伝統衣装を取り入れたファッションが流行し、街中でもその姿を見かけるようになりました。これにより、中国の文化が日本のファッションシーンにも新たな価値を与え、相互に影響し合う状況が生まれています。

5.2 文化交流と相互理解

日本と中国の間では、文化的な交流が進む中で、伝統衣装をテーマにしたイベントや展覧会が数多く開催されています。これにより、互いの文化に対する理解が深まり、友好関係が築かれることとなりました。例えば、交流イベントでは、共に伝統衣装を着用し、その美しさや価値を体験する機会が提供され、大きな話題を呼んでいます。

さらに、ファッション界においても、両国のデザイナーがコラボレーションし、伝統的な要素を取り入れた新しい作品を発表する事例が増えています。このような協力により、文化間の壁が取り払われ、お互いの伝統が尊重されるようになります。

5.3 伝統衣装の共演とイベント

中国と日本の伝統衣装が共演するイベントは、双方の文化を理解し合うためのプラットフォームとなっています。たとえば、中国文化をテーマにした日本の「中華祭り」や、日本の伝統を紹介する「日本祭り」が行われ、互いに衣装を着用し、伝統文化の魅力を感じる機会があります。

また、その中で行われるファッションショーやワークショップでは、参加者が直接衣装を手に取り、伝統技術を学ぶことができるため、文化的な価値の重要性を再確認できる場ともなっています。こうした取り組みは、将来にわたって両国の文化の共生を促進し、持続可能な発展に寄与することが期待されています。

6. 結論

6.1 伝統と現代の調和

文化大革命を経て得た教訓は、伝統を守りながらも現代社会に適応させることの大切さを教えてくれます。伝統衣装の復興により、再び人々は自国の文化に誇りを持ち、それを未来に続けるための努力を惜しまないようになりました。伝統と現代が調和しながら共存している今、未来にどのような形で受け継がれていくのか、非常に楽しみです。

6.2 今後の展望

今後、伝統衣装はさらに進化し、さまざまなスタイルと融合されていくことでしょう。特に、テクノロジーの進化により、デザインや素材の選択肢は広がり、従来の枠にとらわれない新しい表現が生まれることが期待されています。たとえば、ウェアラブル技術を用いた伝統衣装など、未来のトレンドとして注目されるでしょう。

6.3 伝統文化の持続可能性

伝統文化の持続可能性は、社会にとっての重要な課題です。私たちの文化や価値観を次の世代へと引き継ぐためには、ただ守るだけではなく、新しい視点で再評価し、若い世代が興味を持つような形で伝えていくことが大切です。文化大革命後、伝統衣装が復興したことは、その象徴と言えるでしょう。歴史を学びつつ、未来へ向けての新しい形を模索することは、文化を守るための重要なステップとなります。

終わりに、我々は伝統文化の価値を再認識し、それを大切にし続けることが未来をより豊かなものにするための礎となることでしょう。