精米は中国の農業と文化において非常に重要な役割を果たしてきました。この技術は、単なる米の加工方法にとどまらず、地域農業の発展や地元経済、さらには文化的なアイデンティティにも深く関わっています。本記事では、精米と地域農業の関係について詳しく探っていきます。精米がどのように地域農業に影響を与え、逆に地域農業が精米業界にどのような影響を及ぼすのか、そして今後の展望についても考察します。中国の多様な地域ごとの独特な文化や技術を踏まえながら、様々な側面から議論を進めていきましょう。

1. 精米の基本概念

1.1 精米とは何か

精米とは、収穫した玄米から外皮や糠を取り除いて、白米として食べられる状態にするプロセスを指します。この工程は、米の食感や味を向上させるために必要不可欠です。特に日本においては、精米によって得られる白米は、多くの家庭で主食として親しまれています。しかし、実際には精米には多くの工程があり、その背後には伝統的な文化や地域の慣習があります。

一口に精米と言っても、その種類は多様です。日本の精米は一般的に、表面を削りとる「精白」と、米の栄養をできるだけ残す「分づき」があります。一方、中国の精米技術にも独特の方法があります。例えば、一部の地域では、糠を残したままの「全ゆで米」という方法があり、これは特に栄養価が高いとされています。

1.2 精米の種類

精米のプロセスは、さまざまな方法によって行われ、地域ごとに異なる技術が存在します。例えば、日本では高精白米が主流ですが、東南アジアの一部では、あえて糠を残すことで穀物の栄養素を強化することもあります。また、精米の過程で得られる副産物である「米ぬか」は、飼料や化粧品、さらには健康食品としても利用されています。このように、精米は単なる食文化にとどまらず、地域経済の多角化にも寄与しています。

さらに、精米の種類には、無洗米や低アミロース米など、消費者のニーズに応じた新しい形態も登場しています。これらの製品は、特に忙しい現代人に向けて、簡単かつ迅速に調理できる利点を持っています。消費者の健康志向の高まりとともに、精米方法も進化を続けています。

1.3 精米のプロセス

精米プロセスは、一般的にいくつかのステップに分かれています。最初に、玄米を洗浄し、異物を取り除きます。次に、精米機に入れて、外皮や糠を削ります。米の硬さや種類によって、精米の時間や方法が異なるため、熟練した技術者の経験が求められることが多いです。このため、技術者の腕が味に大きく影響を与えることも少なくありません。

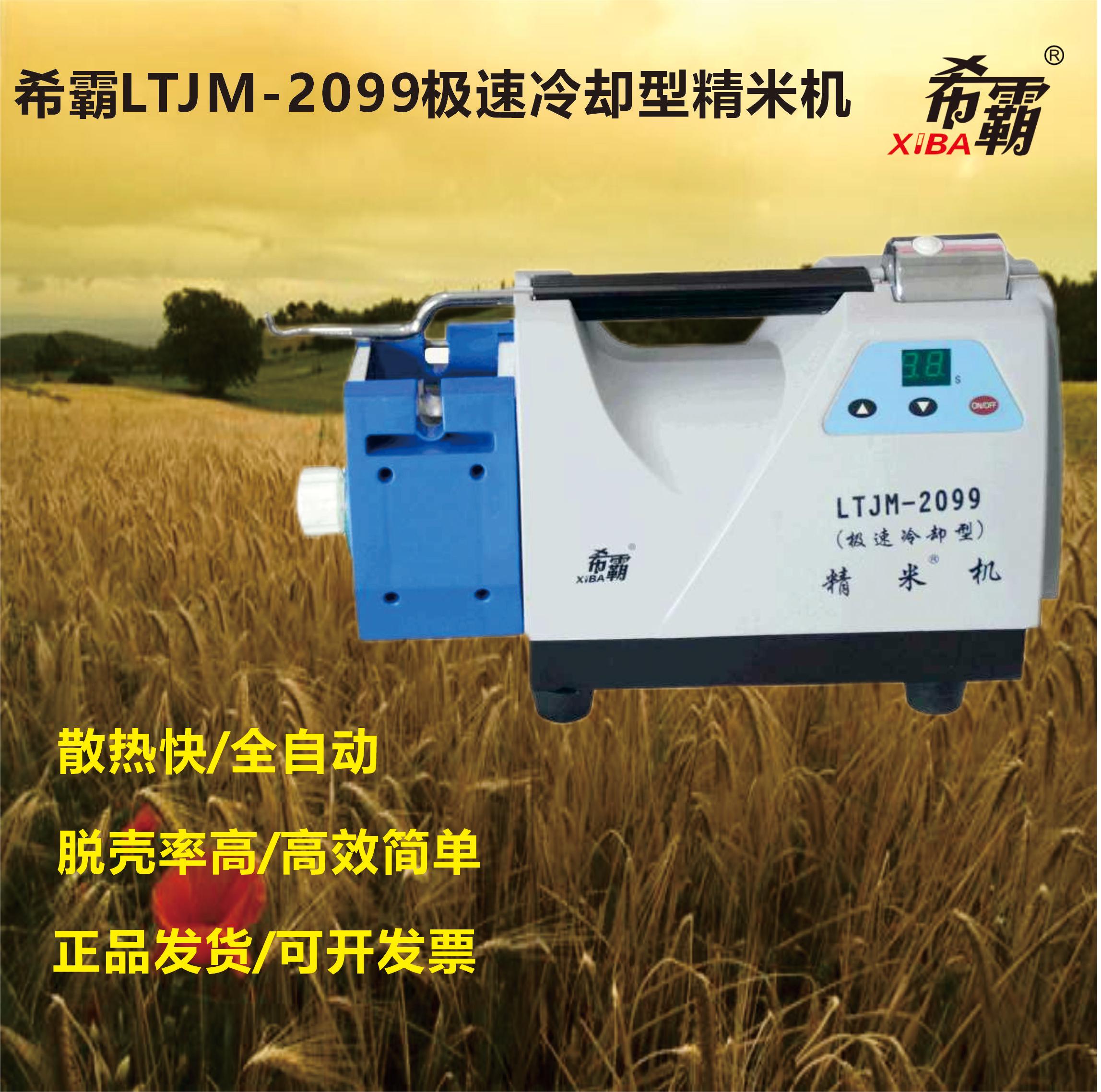

最近では、技術の進化により、精米の過程もより効率的で精密なものになっています。例えば、デジタルテクノロジーを活用した精米機は、米の状態をリアルタイムで監視し、最適な精米条件を自動的に調整することが可能です。このようなイノベーションは、精米業界の生産性向上に貢献しています。

2. 精米の技術の発展

2.1 歴史的背景

精米技術は、農業と同様に長い歴史を持っています。古代中国では、米の栽培と精米は、食文化や経済、さらには社会的地位にも影響を与えました。例えば、古代の貴族階級は、白米を食べることができた一方で、一般の農民は糠の多い米を食べる傾向がありました。このように、米の種類や精米の状況が、それぞれの生活水準を反映していたのです。

時代が進むにつれ、精米技術も発展を遂げてきました。特に明朝時代(1368年 – 1644年)には、精米に関する文献が増え、機械化が進むことで生産性も向上しました。その後、近代に入ると、大規模農業の発展とともに、精米業界も大きな変革を迎えます。

2.2 近代的な精米技術

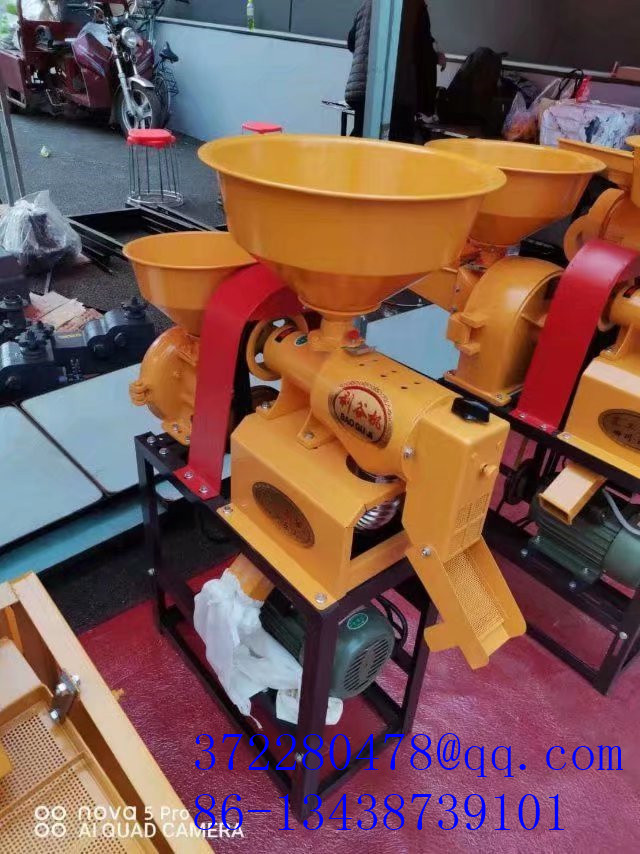

20世紀に入ると、精米技術は急速に進化しました。特に、電動精米機の導入によって、生産量が飛躍的に増加し、均質な品質の米を安定的に供給できるようになりました。また、選別技術や包装技術の向上も、消費者に対するサービスの拡充に寄与しています。

日本国内では、精米工場が増加し、地域ごとに特色ある精米を提供するようになりました。これにより、地域の農業と精米業界が密接に連携することで、地元のブランド力を高める効果も生まれています。このような発展は、消費者も地域農業に目を向けるきっかけとなっています。

2.3 精米技術の地域差

中国国内において、精米技術は地域によって異なります。例として、南部地域では水田農業が盛んで、湿度の高い気候に適した精米技術が用いられます。一方、北部地域では乾燥した気候に対応した精米方法が求められます。このように、地域の特性によって精米技術が最適化されています。

さらに、地域農業の特色も精米に影響を与えます。例えば、特定の品種の米が多く栽培される地域では、その米に合った精米方法が確立されていることが一般的です。地元の農業と密接に関わりながら、各地域の精米技術は進化を続けています。

3. 地域農業の概念

3.1 地域農業の定義

地域農業とは、特定の地域において行われる農業の形態を指し、地域の資源や文化、気候などに基づいて成立しています。この概念は、農業を単なる生産活動としてではなく、地域の一部としての役割を持つものと捉えた時に、より鮮明になります。地域農業は、経済活動の中心でありながら、地域社会や文化を形成する要素としても重要です。

3.2 地域農業の特徴

地域農業にはいくつかの特徴があります。まず、地域特有の気候や土壌が、育成される作物に影響を与える点です。例えば、湖北省のような水に恵まれた地域では、稲作が盛んです。一方で、乾燥地帯では、逆に耐乾性のある作物が育てられています。これにより、地域農業はその土地特有の文化を反映することになります。

また、地域農業は、地元の需要に応じた生産を行うことが多いため、地産地消の考え方が根付いています。消費者が地元で生産された食材を求めることで、地域経済が活性化し、農家の生活が安定するといった相乗効果が生まれます。このように、地域農業の発展は、社会的、経済的な側面と密接に結びついています。

3.3 地域農業の重要性

地域農業は、食の安全保障や環境保護、地域コミュニティの維持にとって非常に重要です。自給自足の形で食材を生産することは、外部の経済ショックや災害から地域を守る手段でもあります。また、地元の農産物は、消費者にとっての信頼性や新鮮さを提供し、健康面でもメリットがあります。

さらに、地域農業は観光業とも結びついており、農業体験や地元の食文化を体験できる場を提供しています。農業と観光が融合することで、地域の魅力を高め、地域活性化につながることが期待されています。この流れは、地域農業が持つ多面的な役割を再確認する機会を与えています。

4. 精米と地域農業の相互関係

4.1 精米が地域農業に与える影響

精米は、地域農業にとって重要な経済的要素です。精米業が発展すると、地元農産物の需要が高まり、農家の収入が増加します。例えば、特定の地域のブランド米が日本国内外で評価される場合、その米の精米工場が地域に集中することがあり、生産や販売の効率化が進行します。この流れが地域全体にポジティブな影響を及ぼすことが多いのです。

収穫された米が精米され、流通することで、地域経済は活性化します。消費者が地域で育てられた米を求めることで、農家の生産意欲が高まりますし、精米業者との連携が強まることで新たなビジネスチャンスも生まれます。これが地域経済にとってプラスの効果をもたらすのは言うまでもありません。

4.2 地域農業が精米業界に与える影響

一方で、地域農業が精米業界に与える影響も大きいです。地域で栽培される米の品種や品質が、精米技術の選定に影響を与えます。例えば、高品質の米が栽培されている地域では、精米技術も高い水準を求められることが一般的です。そのため、農家は栽培方法にこだわり、精米業者もそれに合った技術を用いる必要があります。

また、地域農業の発展によって、精米業界は新たなニーズに応える必要に迫られます。例えば、地元産のお米の価値を高めるためのブランディングや、消費者とのコミュニケーションを強化する方法が求められるようになります。これにより、地域農業と精米業界の協力体制も進化していくことが見込まれます。

4.3 精米と地産地消

精米と地産地消の関係は非常に強固です。地元で生産された米を地元で精米し、地元の消費者に届ける。こうした流れは、地域経済を持続可能にするだけでなく、農産物の新鮮さを保つことにもつながります。地元産の米は、地元の料理や文化に深く結びついているため、消費者にとっても強い魅力を持っています。

特に、近年の健康志向の高まりから、地元産の有機米や特産米が注目されるようになっています。これにより、消費者は安心して地元の農産物を購買でき、農家にとっても安定した収入源となります。地産地消が進むことで、地域の自給率が向上し、持続可能な農業が可能となるのです。

5. 精米の未来と地域農業の展望

5.1 持続可能な精米と地域農業

持続可能な農業が叫ばれる現代において、精米業界もその流れに乗る必要があります。地元の自然環境を尊重しながら、持続可能な生産方法を模索することが求められています。具体的には、米の栽培において化学肥料や農薬の使用を減らす努力が重要です。また、精米のプロセスでも、高効率なエネルギー使用や廃棄物のリサイクルが注目されるでしょう。

さらに、消費者の環境意識の高まりによって、エコラベルや有機認証を持つ製品の需要が増加しています。このような流れに対応することで、農家や精米業者は新たな市場機会を見出し、地域全体が発展する可能性があります。

5.2 技術革新の影響

技術革新は、精米業界にも大きな影響を与えています。自動化やAI技術の導入によって、精米プロセスの効率化や品質の向上が進んでいます。例えば、AIを用いた選別技術は、米の欠陥を瞬時に見つけ出し、高品質な米を供給する手助けをしています。このような革新は、地域農業の生産性を向上させるだけでなく、消費者にとっても安心して選べる製品を提供することができます。

さらに、オンライン販売の普及によって、地域で生産された米がより広く届けられるようになりました。地域の特産品をバーチャルで体験できる機会が増えることで、農家の収入も安定するでしょう。これにより、地域農業と精米業界が一体となって発展する未来が見込まれます。

5.3 地域農業の振興と精米業界の連携

地域農業と精米業界の連携は、今後ますます重要性を増します。どちらの業界も相互に支え合って成り立っており、その協力が地域全体の発展につながるためです。地域の特性を活かしたブランド戦略や、販路の拡大が求められます。

たとえば、農家と精米業者が連携して、地域特産の米を特別バージョンで販売するなど、お互いの強みを活かした取り組みがいくつも行われています。地域イベントやマルシェを通じて、消費者との直接的な交流を促進することも、地域の魅力をさらに高める手段として注目されています。

6. まとめと提言

6.1 精米と地域農業の重要性の再確認

精米と地域農業は、密接に関連しており、どちらも地域経済や文化にとって欠かせない要素です。精米がもたらす経済的な利益はもちろん、地域農業が持つ文化的な価値も見逃せません。これからの時代、両者の関係を再評価し、新たな連携の形を模索することが重要です。

6.2 今後の研究課題

今後の研究課題としては、地域ごとの精米技術の違いや、その影響力をより詳細に分析することが挙げられます。また、消費者の意識やニーズの変化も把握し、それに基づいた新しい戦略を策定することが必要です。これにより、地域農業と精米業界の持続的な発展が促進されるでしょう。

6.3 地域農業と精米業界の協力体制

地域農業と精米業界が協力し合うことで、地域全体の経済を活性化させることができます。農家と精米業者が情報交換を行い、お互いのニーズに応える形で進化していくことが求められます。これにより、持続可能な地域社会の実現が期待されます。

終わりに、精米と地域農業の関係は、地域経済や文化の発展にとって重要な役割を果たしています。新しい時代における持続可能な発展を目指すために、さらなる協力体制の構築が不可欠といえるでしょう。