日本における漢字誤用の実例と分析

漢字は、日本語において非常に重要な役割を果たしている文字体系です。その歴史は古代中国にさかのぼり、日本に伝わったのは約1500年前とも言われています。漢字は単なる文字ではなく、文化や思想、そして人々の生活に深く根ざした存在です。しかし、この漢字が時として誤用され、その結果、コミュニケーションの障害や社会的な問題を引き起こすことがあります。本稿では、日本における漢字の誤用について、実例を交えながら分析し、そのリスクや影響を考察します。

1. 漢字の誤用とそのリスク

1.1 漢字の起源と発展

漢字は、紀元前2000年頃に中国で誕生したとされています。その起源は、占いのための「甲骨文字」に遡ります。甲骨文字は、亀の甲羅や牛の骨に刻まれた文字で、文字としての形は未完成でしたが、後に漢字へと発展していきます。漢字は、思想や感情を具現化するためのツールとして重要視され、文化や歴史を反映するものとなっていきました。

日本において漢字は、6世紀頃に伝来しました。最初は仏教の経典などが漢字を用いて表現されていましたが、次第に漢字は日本語の語彙の一部として取り入れられました。初期の頃は、漢字を音読みすることが主流でしたが、次第に訓読みも加わり、日本独特の漢字の使い方が定着していきました。

漢字は、表意文字であるため、特に意味を重視されます。同じ漢字でも、使われる文脈や組み合わさる言葉によって、ニュアンスが異なる場合があります。このような特性が、漢字誤用の原因となることが多いです。

1.2 漢字の発展過程

漢字は、時代を経るごとに多くの変遷を遂げ、さまざまな形式が存在しています。特に日本独自の漢字の使い方や、仮名との組み合わせによる表現は、他の国では見ることのできない特異なものであります。例えば、漢字を基にした熟語やことわざが無数にあり、それらは日本人の価値観や文化を反映しています。

また、現代においても、漢字は進化し続けており、新しい言葉やスラングなどが登場する際には、それに合った漢字が作られることもあります。しかし、この発展過程の中で、特に注意が必要なのは漢字の誤用や誤解が生じやすい点です。

漢字の構造や形状から、同じ音でありながら異なる意味を持つ漢字も多く存在します。これらを誤って使うことで、誤解を招く原因となることが多いです。特に、ビジネスや学術の場では、正確な言葉遣いが求められますので、誤用は極めてリスクが高いと言えます。

1.3 漢字の構造と特徴

漢字は、部首や形声文字、会意文字など、複雑な構造を持っています。部首は意味を示す要素であり、形声文字は音を示す部分があるため、形と音を通じて意味を理解する手助けとなります。このように、漢字は非常に奥深い構造を持っているため、誤用のリスクも高くなります。

例えば、「意」という漢字は「心」と「音」が組み合わさった形ですが、「意」を誤って「衣」や「依」とすることもあります。これらの字は音は似ていますが、意味が全く異なります。このような間違いを犯すと、相手に与える印象やメッセージが変わってしまうことがあります。

漢字の特徴として、同じ漢字でも地域や文化によって使われる内容や意味が異なることがあります。こうした違いを理解していないと、誤用によって誤解を生むことにもつながりかねません。したがって、漢字の正しい理解と使用は、非常に重要だと言えるでしょう。

2. 漢字の誤用とは

2.1 漢字の誤用の定義

漢字の誤用とは、漢字を本来の意味や用法とは異なる形で使用することを指します。具体的には、意味が正しく理解されていない場合や、意図した表現と異なる漢字を使うことが含まれます。このような誤用は、特に文章を書く際や会話の中で多く見受けられます。

例えば、「移動」と「異動」は発音が似ているため、混同して使われることがあります。「移動」は場所を移ることを指しますが、「異動」は役職や地位の変更を意味します。このように、誤用が生じることで、コミュニケーションに齟齬が生じる危険性があります。

また、誤用の定義には、単に誤った漢字を使用するだけでなく、意味を誤解することも含まれます。この場合、発信者が意図した内容が受信者に正しく伝わらないため、誤解が生じる可能性が高まります。

2.2 誤用の原因

漢字の誤用が生じる原因は多岐にわたります。まず、教育の場における漢字の指導が不十分であることが一因とされています。学校での漢字教育は重要ですが、学習者が多くの漢字を一度に覚えることは容易ではありません。そのため、理解が不十分なまま覚えてしまうことがあります。

次に、メディアやインターネットの普及も影響しています。SNSなどでは、短い文章や会話が主流となり、正確な表現が重視されない場合があります。このような環境では、漢字の誤用が増える傾向にあります。特に、若者の間では、正しい漢字を知らずに使うことが一般的になってきており、その影響は広範囲に及ぶことがあります。

さらに、同音異義語の存在も、漢字の誤用を助長する要因となっています。日本語には多くの同音異義語が存在し、それらの使い分けが難しい場合があります。特に、漢字が一字でも異なれば、完全に異なる意味になるため、この点には十分な注意が必要です。

2.3 漢字誤用の一般的な例

漢字の誤用は、日常生活の中でも頻繁に見られます。例えば、手紙やメールでのコミュニケーションでは、誤字脱字が発生しやすく、特にビジネスの場面では大きな問題になります。具体的には、「誤解」を「誤解」と誤って記述することがあるため、意図したメッセージが正しく伝わらないことがあります。

また、新聞やテレビなどのメディアにおいても、漢字の誤用はしばしば見られます。ある新聞記事で「專門」を「専門」と誤記してしまった場合、受け取る側には混乱をもたらす可能性があります。メディアが誤った情報を発信することは、社会全体に悪影響を及ぼすことも考えられます。

さらに、SNS上でのタイポミスや誤用も、広がりやすい問題です。「言いたいことが伝わらない」「議論がかみ合わない」といった事態は、漢字の誤用から生じることがあるため、注意が必要です。特に、若い世代では、斬新な表現や言葉遊びが好まれるため、誤用が受け入れられることも多いですが、それが結果として誤解を生むこともあります。

3. 漢字の誤用がもたらすリスク

3.1 コミュニケーションの障害

漢字の誤用は、最も大きなリスクと言えるのがコミュニケーションの障害です。漢字の使い方を誤ると、相手に伝えたい意図や思いがうまく届けられない場合が多く、誤解が生じることになります。例えば、料理に関する文書で、誤って「焼く」を「煮る」と記載してしまうと、料理の過程や結果に大きな影響を与えることになります。

また、ビジネスコミュニケーションでは、意思疎通が不十分になり、信頼関係が崩れる可能性があります。例えば、契約書において誤った漢字を使用した場合、その契約内容に重大な変更をもたらすことがあります。このような誤用は、法的な問題にまで発展することがあるため、注意が必要です。

さらに、誤用は相手に対して不快感や不信感を与えることもあります。「この人は漢字も正しく使えないのか」と感じられると、その後のコミュニケーションに悪影響を及ぼすでしょう。そのため、生活や仕事を円滑に進める上で、漢字の正確な使い方が不可欠となります。

3.2 社会的な影響

漢字の誤用は、個人レベルを超えて社会全体に影響を及ぼすことがあります。特に、公共の場やメディアにおいて誤った漢字を使用すると、広く一般に誤解を与える原因となります。教育や情報の伝達を担うメディアが誤用を繰り返すと、市民の知識や理解度が低下することにもつながります。

また、特に若い世代が誤用をすることで、社会的な文化の標準が変わってしまう危険性もあります。若者の間で誤った使い方が広まると、それが一般的な用法として受け入れられることがあり、結果として正しい漢字教育が行われなくなる危険があります。漢字の意味や正しい表現が蔑ろにされると、文化の継承に悪影響を及ぼすことも考えられます。

さらに、誤用が社会的な信頼に影響を与えることもあります。例えば、学校や教育機関で漢字を誤用して公開されることがあれば、その信頼性が問われることになるでしょう。結果として、教育機関の権威が揺らぎ、生徒に対しても悪影響が及ぶ可能性があるのです。

3.3 教育における不利益

漢字の誤用は、教育現場においても深刻な問題を引き起こします。生徒が正しい漢字を習得できない場合、それが基礎的な知識の欠如につながることがあります。特に、小学校の段階での漢字教育が不十分であれば、その後の学習活動にも影響を及ぼします。たとえば、論文やレポートを書く際に、誤った漢字を使ってしまい、成績に影響が出ることも考えられます。

さらに、教師が漢字の誤用に対して無頓着であった場合、生徒もそれを模倣することがあります。このように、教育の場で漢字の誤用がまかり通ると、将来の世代が正しい識字力を持つことが難しくなる可能性があるため、教育者の責任は重大です。

また、漢字誤用はコミュニケーション能力の低下にもつながります。適切な漢字を使用できないことで、表現力が制限され、思考能力にも影響を及ぼす恐れがあります。これは、社会全体が正しいコミュニケーションを行う上での障害となります。そのため、学校教育においては漢字に対する適切な教えが必要です。

4. 日本における漢字誤用の実例と分析

4.1 漢字の誤用が日本社会に与える影響

日本社会において、漢字の誤用はさまざまな側面から影響を与えています。特に、ビジネスや学術の場面では、誤用による影響が顕著です。誤用は信頼関係の崩壊を招くことがあり、特に契約書や公文書においては致命的な結果を招くこともあります。たとえば、漢字を誤用することで大切な条件が欠落してしまった場合、後々のトラブルに繋がることがあります。

また、漢字誤用は教育現場でも大きな問題を引き起こします。例えば、教育機関が誤用を容認してしまうと、生徒がその誤用を模倣し、結果的に教育そのものに対する信頼が損なわれます。このような影響は、子どもたちの将来的な言語能力に暗い影を落とすことにもなりかねません。

さらに、社会全体の文化的な水準に影響を及ぼすことも忘れてはなりません。正しい漢字の使用は文化の維持に欠かせない要素です。誤用が広がることで、その文化が衰退する可能性があるため、社会全体で正しい教育が強く求められます。

4.2 メディアにおける漢字誤用の事例

メディアでは、漢字の誤用が非常に目立つ場面があります。新聞やテレビの報道において、誤った漢字を使用することがしばしば見られます。たとえば、ニュース記事で「坂道」を「坂密」と誤記した場合、その意味は全く異なるものとなり、情報の信頼性が損なわれます。

また、SNSやブログなどのインターネットメディアにおいても、多くの誤用が報告されています。若者たちがSNSを通じて情報を発信する際、間違った漢字を使用することが多く、それが広がることでさらなる誤用が生じる悪循環に陥ることがあります。こうした誤用は、特に情報の拡散が早いSNSにおいては、誤解を呼ぶ要因となります。

このようなメディアの誤用が社会全体に影響を及ぼすこともあります。メディアは公の場での発信者であるため、その誤用は一般の人々にとっての言語教育にマイナスの影響を与え、一部の誤用が正しい用法とされる危険性も考えられます。したがって、メディアにはより高いレベルの責任が求められます。

4.3 漢字誤用の対策と啓蒙活動

漢字の誤用を防ぐためには、さまざまな対策が必要です。まず、教育現場での漢字教育の充実が求められます。学校での授業において、漢字の正確な使用方法や、その意義についての理解を深めることが重要です。また、家庭での書き取りや読書の習慣を身につけることも、漢字の誤用を減少させる一助となるでしょう。

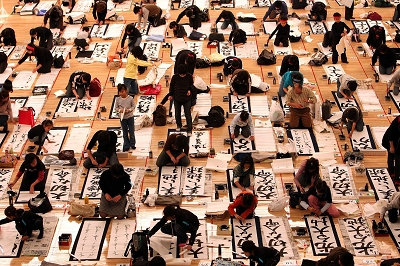

次に、社会全体での啓蒙活動の強化が必要です。地域のコミュニティや企業が協力して、正しい漢字の使い方を広めるイベントやワークショップを開催することが考えられます。具体的には、漢字の魅力を伝えるミニ講座を行ったり、漢字クイズ大会などを企画することで、楽しみながら正しい知識を身につけることができます。

さらに、メディア自身も誤用に対する自覚を持つ必要があります。報道や記事作成の際には校正を徹底し、専門家の意見を取り入れることで、より信頼性の高い情報を提供することが求められます。また、誤用があった場合には、迅速に訂正し、その重要性を周知することが必要です。

5. 漢字教育の重要性

5.1 漢字教育の現状

現在の日本における漢字教育は、小学校から始まり、中学校、高校にかけて行われています。しかし、特に小学校段階においては、子どもたちが漢字をただ暗記するだけになりがちです。漢字の本質や意味を深く理解せずに使用することが多く、これが誤用の原因となることがあります。たとえば、漢字の読み方や成り立ちを学ぶことなく、単なる記憶に頼っている場合がほとんどです。

また、高学年になっても漢字を正確に使用できていない学生が多く、教育課程による知識の深化が不十分であることが問題視されています。このような現状は、将来的な手書きの使い方にも影響し、デジタル化が進む中でも正しい漢字の理解が求められます。

さらに、漢字教育の現状は都市部と地方部での格差もあります。都市部の学校では情報が豊富で、さまざまな教育プログラムが整備されていますが、地方では十分なカリキュラムが用意されていないことがあります。このような教育環境の違いが、漢字に対する理解度の差を生む要因となっています。

5.2 誤用防止のための教育方法

誤用を防止するためには、教育方法に工夫が必要です。一つの対策として、ゲーム感覚で漢字を学べるアプローチがあります。たとえば、漢字を使ったクイズやビンゴゲームを行い、楽しみながら自然と正しい使い方を身につけることができます。こうした活動は、子どもたちの関心を引き、学びを効果的に促進する手段となります。

また、教師自身が漢字の誤用について認識を持ち、それを生徒に伝えることも重要です。授業の中で誤用の例を示し、それがどのようにコミュニケーションに影響を与えうるかを具体的に説明することで、生徒の意識を高めることができます。

加えて、保護者も漢字教育に参加することが大切です。家庭での読書や書き取りの時間を設けることで、日常生活の中から漢字を身につける機会を提供することができます。さらに、保護者が自身も学ぶ姿勢を見せることで、子どもたちにも良い影響を与えることができるでしょう。

5.3 未来に向けた漢字教育の展望

未来の漢字教育には、デジタル技術を活用した新しい学びのスタイルが期待されます。例えば、アプリやオンラインプラットフォームを利用した漢字学習が増えつつあります。こうしたデジタルツールは、ゲーム感覚で漢字を覚えることができるため、子どもたちにとっても興味深いものとなるでしょう。

また、AI技術を活用することで、個々の学習スタイルに応じたカスタマイズが可能になります。例えば、漢字の誤用をすぐに指摘し、フィードバックを提供するシステムがあれば、生徒自身が誤用に気づく良い機会となります。

最後に、今後の漢字教育は社会全体の意識を変える必要があります。教育機関だけでなく、家庭や地域社会が協力し、正しい漢字の理解と使い方が推奨される環境を整えることが重要です。このような取り組みが実を結ぶことで、漢字誤用の減少に繋がり、より豊かなコミュニケーション社会を築く基盤となるでしょう。

終わりに

漢字の誤用は、日本社会において重要なテーマであり、教育やコミュニケーションにおいて多くの影響を与えています。誤用がもたらすリスクについて考えることで、漢字教育の重要性や、将来的な啓蒙活動の必要性を改めて認識することができます。今後は、社会全体で一丸となって、漢字の正しい使い方を広める努力を続けていくことが求められるでしょう。私たち一人ひとりが正しい漢字を理解し、使用することで、より豊かなコミュニケーションを実現できるのです。