中国の色彩文化は、長い歴史の中で発展し、さまざまな哲学的思想や文化的価値観と深く結びついています。色彩は単なる視覚的な要素ではなく、中国人の生活や思考、信仰にも影響を与える重要な存在です。本記事では、中国の色彩文化に焦点を当て、特に料理における色彩の重要性と、それを通じた文化的思想や哲学について掘り下げていきます。

1. 中国の色彩文化の基本概念

1.1 色彩文化の定義

中国における色彩文化とは、色が持つ意味や象徴、そして人々の生活や思想に与える影響を指します。色は、文化的背景や象徴性に基づく価値観を反映するものとして、特に重要な役割を果たしています。例えば、赤は幸福や繁栄を象徴し、結婚式やお祝いの場に使われることが多いです。一方で、白は葬儀の際に使われる色とされ、不吉なイメージがあるため、場面によって色の解釈は異なります。

また、色彩は地域ごとに異なる文化的背景を持つことがあります。北方の寒冷地域では、暖色系が好まれる傾向があり、南方の温暖な地域では、清涼感のある色が好まれることが多いです。このように、色彩の選択は地理的条件や気候、文化に影響されており、地域ごとに多様性が見られます。

1.2 中国における色彩の歴史的背景

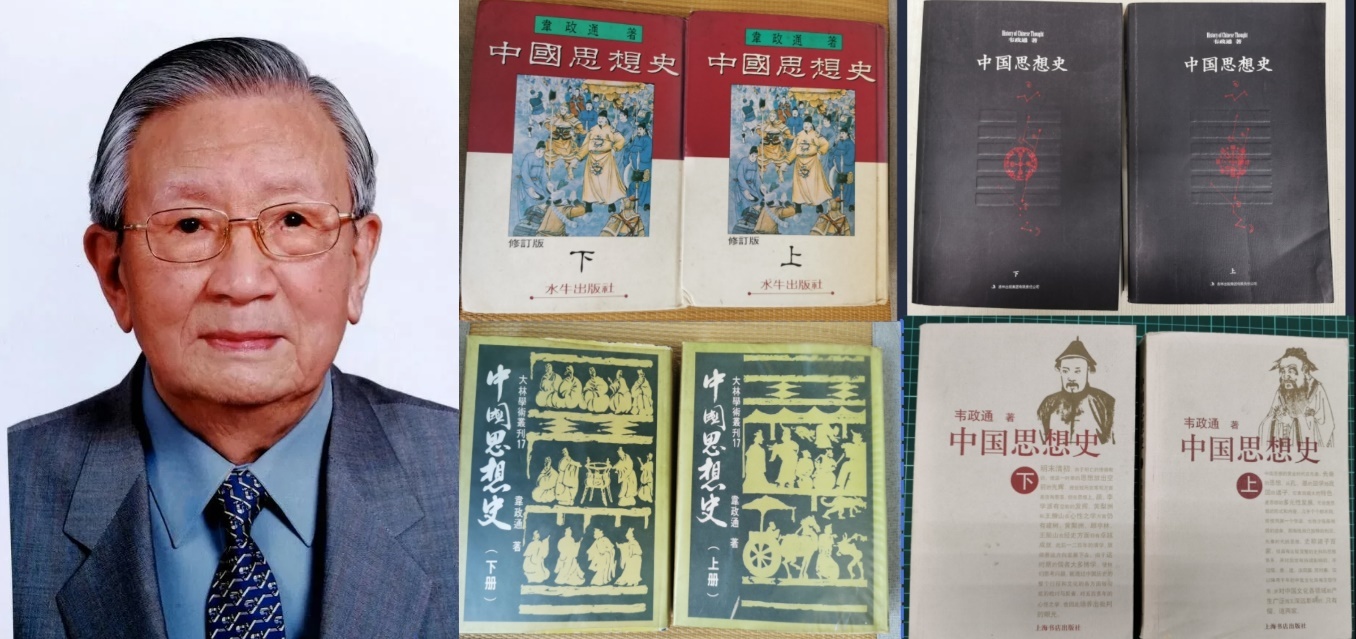

中国の色彩文化は、中国の歴史とともに変化してきました。古代の文献には、色が持つ象徴の重要性が強調されています。唐代には、絵画や陶芸、衣服などさまざまな芸術形式において、色彩の使用が高度に発展し、色が持つ意味が人生のさまざまな局面に生かされていました。

近代に入ると、西洋文化の影響が強まる中で、中国の伝統的な色彩感覚も変化していきました。特に、20世紀の社会変革期においては、色彩の持つ意味や役割が再評価され、その中で新たな価値観が形成されました。たとえば、伝統的な赤色の価値は継承されつつも、西洋のカラーセラピーやデザイン理論が取り入れられるようになり、色への考え方が多様化しました。

1.3 他国との色彩文化の比較

中国の色彩文化を理解するためには、他国との比較が有効です。例えば、日本の色彩文化においても、色には深い意味が込められていますが、その象徴や使用方法は異なります。日本では、四季折々の風景や自然と密接に関連した色彩が重視されています。一方、中国では、色彩が哲学や宗教的な側面とより強く結びついている点が特徴的です。

さらに、アフリカの色彩文化も注目に値します。アフリカの多くの地域では、色は社会的な地位や部族のアイデンティティを表現する重要な手段とされています。たとえば、青や赤の鮮やかな布は、特定の儀式や祭りにおいて特別な意味を持つことがあります。このように、色彩文化は地域や文化によって異なる背景を持ちつつも、色が人間の感情や思考を反映する点では共通しているのです。

2. 中国料理における色彩の重要性

2.1 色彩が料理に与える視覚的インパクト

中国料理は、その味わいだけでなく、色彩の美しさにも定評があります。料理の見た目は、食欲をそそる要素として極めて重要です。鮮やかな色合いが食卓を華やかにし、食療法的な側面でも食材の多様性を表現します。例えば、青菜の緑、トマトの赤、ガーリックの白が一皿に盛られると、その彩り豊かさが視覚的な喜びをもたらし、食欲を刺激します。

また、盛り付け方も色の効果を高めるための工夫の一つです。お皿の上に置かれた食材は配置や形を変えることで、より魅力的に演出できます。「五色」「五味」といった考え方が広く受け入れられ、色彩のバランスが味わいに影響することを理解することが、料理の技術向上にも繋がります。

2.2 食材の色彩と栄養価

色彩は食材の栄養価とも深い関係があります。色とりどりの野菜や果物には、それぞれ異なる栄養素が含まれており、視覚的な刺激は栄養バランスにも寄与します。例えば、緑色の野菜はビタミンやミネラルが豊富で、赤色やオレンジ色の食材は抗酸化物質が含まれています。料理を作る際に色彩に気を使うことで、見た目だけでなく栄養面でもバランスを保つことが可能です。

このように、食材の色が栄養面で持つ意味を理解することで、より健康的な食事を調理することができます。たとえば、色と食材の種類に焦点を当てた「虹の食事」を考えることで、視覚的な楽しみだけでなく、栄養的な効果も意識できるようになります。

2.3 盛り付けにおける色彩の役割

料理の盛り付けにおいて、色彩の配置は一つのアートと見なされています。中国の伝統的な料理では、色のバランスや配置が美しさを生み出す重要な要素とされています。料理の中に赤、黄、緑、白、黒といったさまざまな色を取り入れることで、目にも楽しい食体験を提供することができます。

さらに、中国の料理の盛り付けには「形あるものは形なく、形なきものは形あり」という哲学が表されています。食材の持つ自然な形と色を活かしながら、料理の魅力を最大限引き出す工夫が必要です。例えば、蒸し料理や煮物においては、素材の色を生かした取り合せや料理法が考慮され、伝統的な美意識が反映されます。

3. 色彩を通じた中国の文化的思想と哲学

3.1 色彩と五行説

中国古代の思想である五行説は、木、火、土、金、水の五つの要素が相互に作用し、宇宙の調和を保つという考え方です。この五行説は色彩にも関係し、各要素にはそれぞれ対応する色が存在します。たとえば、木に対応する色は青、火は赤、土は黄色、金は白、水は黒です。このような色の配分は、自然界の調和を表現し、食材の組み合わせや料理の多様性を促す要因ともなっています。

五行説に基づく色彩の観点は、料理だけでなく、家や庭、服装などにも影響を及ぼします。たとえば、風水では特定の色が特定の方位に対して持つ力を考慮し、色彩を使って家の中のエネルギーを調整することが一般的です。このように色彩と五行説の関係は、生活全般における選択に影響を与える重要な要素です。

3.2 色彩と陰陽思想

陰陽思想も中国文化において重要な役割を果たします。陰陽は対立するものが調和し合うことで、すべてのものが成り立つという考え方です。この思想は色にも当てはまり、例えば、明るい色(陽)と暗い色(陰)のバランスが重要視されます。食事においても、異なる色彩の食材を組み合わせることで、栄養のバランスだけでなく、視覚的な満足感も追求されます。

このように、色彩の選択には陰陽の調和を保とうとする意識が含まれています。両者のバランスを考えることで、より豊かな食文化が生まれるのです。また、陰陽思想は料理の味覚にも反映され、甘味と塩味、酸味と苦味のバランスを考慮することが、食事の全体的なハーモニーを形成します。

3.3 伝統的な色彩と現代の影響

伝統的な中国の色彩文化は、現代においてもその影響を強く残していますが、同時に現代的なデザインやグローバルな影響も取り入れられています。特に、都市化が進む中で、多国籍料理や新しい料理スタイルが普及し、色彩の使い方も多様化しています。たとえば、インスタグラムの普及により、料理が視覚的に魅力的であることが求められる時代において、色彩の重要性はますます高まっています。

また、デザイナーやシェフたちは、伝統的な色彩感覚を取り入れながら、現代的なアプローチを模索し続けています。新しい食材や調理法が登場するとともに、色の使い方にも革新が生まれています。このように、伝統と現代の融合によって、中国の色彩文化は新たに進化していくのです。

4. 色彩の象徴性と意味

4.1 各色の象徴する意味

中国文化において、各色が持つ象徴的な意味は古くから様々な形で語り継がれています。赤は幸福や繁栄を象徴し、結婚や祝い事には欠かせない色です。また、金色は富や権力を意味し、多くの祭りや儀式の中で重要な役割を担います。緑色は新しい生命や成長を表し、環境や健康といったテーマでも頻繁に使用されます。

一方で、黒は暗闇や死を連想させるため、ネガティブなイメージを持ちがちですが、同時に神秘的な色ともされます。花などの変化が黒い土から生じることから、黒は新たな始まりを意味するとされることもあります。このような色の象徴性は、生活全般における選択や行動に影響を与え、多様な文化的思想が色と結びついています。

4.2 色彩の文化的祝いと儀式

色彩は、文化的な祝い事や儀式においても重要な役割を果たします。例えば、中国の春節(正月)では、赤い装飾があちこちに施されます。これは、赤が悪を追い払う力を持つと信じられ、家族の安全と繁栄を願うからです。同様に、重陽節や端午節などの伝統的な行事でも、特定の色や装飾が重要視されます。

さらに、これらの色彩は、儀式や祭りにおける装飾や衣服に使われることにより、地域の文化や歴史も反映されます。具体的には、地域ごとの伝統的な祭りにも特有の色彩が存在し、それによって地域のアイデンティティが強調されることがあります。こうした文化的な祝いは、人々の共同体意識や結束感を生む重要な機会ともなっています。

4.3 色彩の国際的な視点からの解釈

国際的な視点から見ると、色が持つ意味は文化によって異なるため、色彩の理解は多様性を持っています。例えば、西洋文化においては、黒は一般に喪を表す色ですが、中国ではそれが逆に力強さや権力の象徴とされることもあります。また、青色は日本では冷静や静寂を表す場合が多いですが、アフリカ文化では多くの色とのコンビネーションによって深い意味を持つ場合もあります。

これらの異なる解釈は、国際交流の中で色彩を理解するためにキーとなります。色彩は言語の壁を越えて、感情や文化を豊かに表現する手段でもあります。そのため、色が持つ感情的な力や文化的な背景を学ぶことで、相互理解が深まり、国際的なコミュニケーションの質も向上すると言えるでしょう。

5. 色彩文化の未来展望

5.1 グローバル化に伴う色彩の変化

グローバル化が進む現代において、色彩文化は変化と融合を楽しむ時代に突入しています。異なる文化や伝統が交わることで、新たな色彩のトレンドやスタイルが生まれています。たとえば、伝統的な中国の色合いが、現代のデザインやファッションに取り入れられることが増えています。このように、色彩の多様性が新たな創造性を生み出す原動力となっているのです。

一方で、グローバル化に伴う色彩文化の変化は、一部の地域の伝統色が薄れる危険性も孕んでいます。従って、地元の文化を大切にしながら、現代のニーズに応じた色彩文化を発展させることが求められます。在来の色彩文化の保存と新たな要素の受容とのバランスを取ることが、今後の課題となるでしょう。

5.2 持続可能な色彩文化の推進

持続可能な色彩文化の推進は、環境問題への意識が高まる中でますます重要なテーマとなっています。色彩の生産や使用は資源の消費を伴いますが、地球環境に配慮した色彩の選択が求められています。例えば、天然素材を用いた染色や、リサイクルされた素材を使ったデザインが注目されており、これらは持続可能性を考慮した色彩文化の一例と言えます。

また、持続可能な観点から、地域に根ざした色彩の伝承や教育が重要視されています。地元の色彩文化を尊重し、次世代に引き継ぐための取り組みが求められる中で、教育機関やコミュニティが積極的に関与することが期待されています。これによって、色彩文化の持続可能な発展が促進され、地域社会がより豊かになるでしょう。

5.3 色彩教育の重要性と新たなアプローチ

色彩教育の重要性が高まる中、学校や地域社会での新たなアプローチが試みられています。子どもたちに色彩の持つ意味や文化的背景を教えることで、感受性や創造力を育むことができます。例えば、色彩を通じて地域の伝統を学ぶワークショップや、美術教育における色彩の探求が行われています。

さらに、色彩を使ったアートセラピーも強く注目されています。色の持つ感情的な力を活用し、メンタルヘルスの向上やコミュニケーションの改善に寄与することが期待されています。国際的な視点を取り入れた色彩教育や新たなアプローチを通じて、色彩文化の理解が深まり、次の世代にも豊かな色彩の世界を引き継ぐことが可能となるでしょう。

終わりに

色彩は中国文化における重要な要素として、人々の思想や哲学、生活様式に深く根ざしています。色彩の意味や役割は時代とともに変化し、現代の中国料理や多様な文化的背景を持つ社会においても重要視されています。色彩を通じた中国の文化的思想や哲学を理解することで、より豊かで多様性のある文化を育んでいけることでしょう。文化の継承や変革の中で、色彩が持つ力を再認識し、未来に向けた新たな色彩の展望が広がることを期待しています。