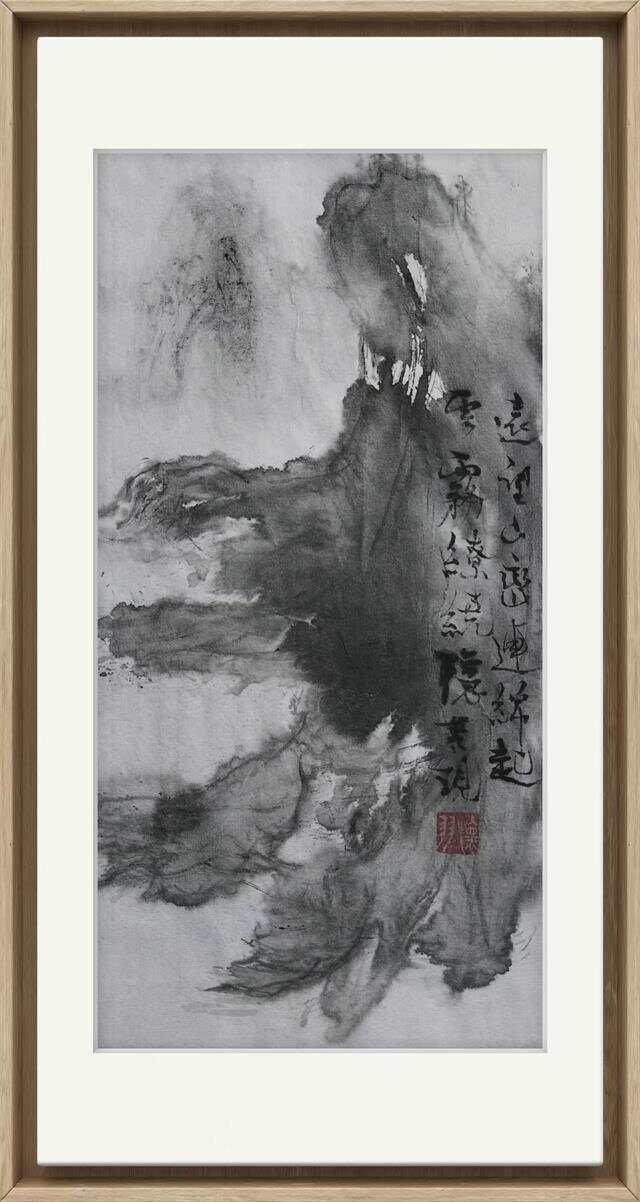

水墨画は、中国の伝統的な絵画様式であり、その独特な美しさと精神性で国内外から注目を集めています。水墨画は、黒と白の対比、流れるような筆致、そして自然を題材としたモチーフが特徴です。その魅力の一部は、描かれている映像が静けさをもたらし、見る人の心に安らぎを与える点にあります。この記事では、水墨画における心の静けさについて探求します。まずはその歴史から始めましょう。

1. 水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

水墨画は、古代中国の書道と密接な関係を持っています。その起源は、紀元前5世紀の春秋時代に遡ることができ、その頃は主にインクと水を用いた書道が行われていました。時が経つにつれて、筆遣いや道具が発展し、次第に絵画の形を成していきました。この時期の芸術家たちは、自然の美しさを表現するために、墨を用いた技法を発展させていきました。

また、唐代(618年-907年)に入ると、水墨画はさらに進化し、多くの流派が登場しました。この時代には、詩、書、画の三位一体が強調され、画家たちは自らの感情や思想を作品に込めることを重要視しました。特に宋代(960年-1279年)になると、水墨画はその完成形に達し、自然をテーマにした作品が多く作られるようになりました。

1.2 重要な時代と流派

水墨画には、代表的な流派や重要な時代がいくつも存在します。例えば、元代(1271年-1368年)は、風景画が特に盛んであり、画家の黄公望や倪瓚などが著名です。彼らは水墨の濃淡を巧みに使い、山水画を生み出しました。また、明代(1368年-1644年)には、文人画が台頭し、個々の画家の内面の表現が重視されるようになりました。

さらに清代(1644年-1912年)に至ると、西洋文化の影響を受けつつも、伝統を守る画家たちも多く現れました。この時期の水墨画は、色彩が豊かになり、より自由な表現が見られます。特に、八大山人や石涛といった画家は、独自のスタイルを確立し、後の世代に多大な影響を与えました。

1.3 現代における水墨画の発展

現代においても、水墨画は進化を続けています。国際的な美術展や文化交流の場で、水墨画は新たな評価を受けており、世界中のアーティストに影響を与えています。多くの若いアーティストが、伝統的な技法を生かしながらも、現代的な要素を取り入れた作品を作り出しています。

例えば、グローバルな視点から見ると、水墨画の技法を用いたインスタレーションやデジタルアートが登場しています。これにより、伝統的な水墨画が新しい文脈で再解釈され、多岐にわたる表現が可能になりました。また、ワークショップやオンライン講座も登場し、若者たちが水墨画を学ぶ機会も増えています。

2. 水墨画の技法

2.1 使用する道具

水墨画に欠かせない道具は、主に筆、墨、硯(すり)と和紙(または絹)です。これらの道具は、作品の質や雰囲気を大きく左右します。特に、筆の選び方は非常に重要で、太さや形によって描ける線の表現が異なります。一般的に、筆は動物の毛で作られ、毛の種類によって硬さや柔らかさが変わります。

満足のいく墨を作り出すためには、良質な墨を用いることも大切です。墨は石をすり潰して作られ、その過程で加えられる水の量によって、色の濃さが調整できます。このように、道具一つ一つに対する配慮が、水墨画の世界に深みを与えるのです。

2.2 伝統的な技法とスタイル

水墨画の技法には、さまざまな伝統的なスタイルがあります。例えば、「点描」や「洗筆」などの技法があります。点描は、筆を使って細かな点を描く技法で、遠近感や立体感を生み出すために多く用いられます。一方、「洗筆」は、墨を薄く伸ばす技法で、柔らかい風景や人物の表情を描く際によく使われます。

あわせて、「随筆」スタイルは、自由な表現を奨励する技法で、画家が自らの感性を大切にしながら描くことを可能にします。これにより、水墨画は個々の画家の個性が反映された作品が生まれるのです。

2.3 現代の技法の革新

近年では、伝統的な技法だけでなく、現代的なアプローチや新しい技術を取り入れることで、さらに多様な表現が可能になっています。たとえば、アクリル絵具や水彩絵具と水墨技法を組み合わせることで、色彩豊かな作品を生み出すアーティストが増えています。これにより、水墨画の枠を超えた新しい芸術スタイルが生まれています。

また、デジタルアートの技術を利用して、水墨画をデジタルで再現するアーティストも現れています。これにより、若い世代が水墨画に触れる機会が増えたり、国際的な平台で作品を発表したりすることが可能になっています。

3. 水墨画の精神性

3.1 禅と水墨画

水墨画は、禅の影響を大きく受けています。禅は、中国思想の中で非常に重要な位置を占め、心の平静や内面的な探求を重視します。水墨画は、その表現方法において、禅の理念が色濃く反映されています。画家は、自らの心を整えることで、深い洞察を作品に表現しようとします。

禅の教えに基づけば、描かれるものは単なる物体ではなく、画家の内面的な情動や感情の投影です。水墨画を描くことは、心を研ぎ澄ますための瞑想とも言えます。この精神性が、作品に静けさと深さを与えるのです。

3.2 自然との調和

水墨画における自然の描写も、その精神性を深める重要な要素です。多くの作品では、山や水、植物などの自然がモチーフとなり、自然との調和が描かれます。これにより、画家は自らの内面的な状態と自然との一体感を感じることができるのです。

実際、風景画の一部では、描かれている山や水が象徴的に心の静けさを表現しています。古代中国の詩人たちも、多くの詩の中で自然との調和を称賛し、生活の中で感じるストレスからの解放を訴えました。このように、水墨画は自然の美しさを通じて、我々に心の落ち着きをもたらしてくれます。

3.3 内面的な探求

水墨画は、内面的な探求の旅でもあります。画家は自己の内面に向き合い、自己の感情や思想を具現化するためにキャンバスに向かいます。このプロセスは、時間をかけて心の平和を見出す方法でもあります。特に、筆を持っている時間は、瞑想するかのような静寂の中に、画家は自分自身を見つめ直すことができます。

この自己探求の旅は、観る者にとっても重要です。水墨画を鑑賞することで、私たちもその作品に込められた感情や哲学を受け入れ、自らの心の静けさを見つける手助けとなるのです。

4. 水墨画に見る心の静けさ

4.1 表現される静けさの意義

水墨画には、静かで穏やかな心情が表現されています。この「静けさ」は、ただ静まり返った空間を指すのではなく、内面的な平和や調和を象徴しています。作品の中にある山、水、雲などのモチーフは、見る者に心の安らぎをもたらします。このような静けさは、我々の忙しい日常生活の中で忘れがちなものです。

特に日本では、水墨画から発展した「禅画」があり、その静けさは文化の根底に深く根ざしています。心の静けさは、日常生活の中でのストレスを和らげ、自らを取り戻す時間となるのです。

4.2 色と形に込められた感情

水墨画の中で使われる墨の濃淡や筆致の変化は、感情を表現する重要な要素です。例えば、力強い筆致は激情を表し、柔らかい線は思いやりや優しさを示します。このような色や形の選択によって、画家は自身の内面を伝えることができ、観る者の心に響く作品が生まれるのです。

また、単色の表現は見る者の想像力をかき立て、観る人それぞれが自分自身の感じ方で絵を解釈する余地を与えます。このため、水墨画は同じ作品であっても、鑑賞者によって異なる感情や心の状態を呼び起こします。

4.3 作品鑑賞時の心の持ち方

水墨画を鑑賞する際には、ゆっくりと時間をかけて心を落ち着けることが重要です。焦ることなく、目の前の作品に目を向け、その細部に耳を傾けることで、心が穏やかになります。無心になり、自由に想像を膨らませることで、作品の持つ静けさをより深く感じ取ることができます。

鑑賞者自身が心の状態を整えることで、作品がより豊かに響き、画家が表現したいメッセージや感情が伝わりやすくなります。ですから、水墨画は技術やスタイルだけでなく、心の持ち方も大切だといえます。

5. 水墨画と他の芸術形式との比較

5.1 日本の水墨画との違い

日本の水墨画は、中国の水墨画から影響を受けつつも、独自の発展を遂げました。日本の水墨画は、特に「隻眼の墨絵」と呼ばれるスタイルが知られています。このスタイルでは、一つの見方に依存せず、さまざまな視点から物事を見つめることが強調されます。こうした姿勢は、日本の文化において「調和」を重要視する考え方と合致しています。

さらに、色彩感覚においても、日本の水墨画は淡い色合いを好む傾向があります。水墨画の中でも、日本独自の色使いや表現があり、これが作品に特別な美しさを与えています。

5.2 西洋絵画との対比

西洋絵画は、通常立体感や遠近法を重視し、リアリズムに基づく表現が多いですが、水墨画はそれとは対照的です。水墨画は、物の形や色の正確さよりも、瞬間の感情や雰囲気を表現することが主な目的です。このため、我々は水墨画を通じて心の静けさを感じたり、内面的な探究をしたりすることができるのとは異なります。

また、西洋絵画では油彩やアクリルなど多様な材料が使われますが、水墨画は墨と水というシンプルな要素で成り立っています。この極限の中で、表現の幅広さが水墨画の特異性を際立たせています。

5.3 影響し合う文化的要素

文化は常に互いに影響を与え合っています。水墨画も、西洋のアートや現代のデジタルアートに影響を与え、逆に水墨画が他文化の影響を受けているケースもあります。国際的な美術展では、水墨画のような民族的な要素が融合し、新たなアートスタイルが生まれることがあります。

このように、水墨画は他の芸術形式と共に発展し、多文化共同体の中で新しい視点や表現が生まれる場所が増えています。

6. 水墨画を学ぶ

6.1 受講可能な講座と教室

初心者や上級者を問わず、水墨画を学ぶための講座や教室は多く存在しています。地域の文化センターや美術学校では、専門の講師から指導を受けることができます。これにより、伝統的な技法を体系的に学ぶことができるため、着実にスキルを磨く助けになります。

また、オンラインの講座も増えており、自宅にいながらでも水墨画を学ぶことができるようになっています。動画を通じてテクニックを学ぶことができるため、時間や場所を選ばずに実践できるのも魅力的です。

6.2 実践に向けたステップ

水墨画を学ぶ際は、まず基本的な道具の使い方や墨の伸ばし方を習得することが大切です。次に、簡単なモチーフから始めて徐々に難易度を上げていくとよいでしょう。例えば、最初は葉っぱや花を描くことから始め、その後に山や水の風景に挑戦すると、徐々に自信がついてきます。

実践を重ねながら、少しずつ自分のスタイルを見つけていくことも重要です。特に、外で自然を観察し、その時々の感情や印象をそのまま描く訓練をすることで、作品に独自の深みを持たせることができるのです。

6.3 水墨画を通じた心の鍛錬

水墨画は、技術的な面だけでなく、心を鍛える素晴らしい方法でもあります。筆を握り、心を無にすることで、ストレスや不安から解放される体験が得られます。このプロセスは、瞑想やフィジカルなリラックス法と同様、心を落ち着かせる効果があります。

定期的に水墨画を挿む時間を作ることで、自己を見つめなおす機会となり、日常生活の中で心の静けさを保つ助けになります。心の鍛錬としての水墨画は、私たちがより良い生活を送るためのカギとなるでしょう。

終わりに

水墨画は、技術やスタイルを超えて、心の静けさや内面的な探求を促す芸術形式です。その歴史的背景や技法、精神性を学ぶことで、我々は新しい視点を見出し、自己に向き合うことができます。水墨画を通して得られる心の平和は、現代の喧騒の中で忘れがちな大切なものです。この美しいアートを学ぶことは、我々の生活に深い意義と豊かさをもたらしてくれるでしょう。最終的には、どのような作品が自分の中に響くかを見つけ、それを通じて心の静けさを育んでいくことが大切です。