水墨画と書道、これらは中国文化の中で特に重要な地位を占める芸術形式であり、互いに深い関係を持っています。水墨画はその流れるような筆致と美しい景色の表現に魅了され、多くの人々に愛されています。一方、書道は文字を用いた芸術であり、書の道を追求する中で心と技術を研鑽することが求められます。本記事では、水墨画と書道の共通の哲学と美学について詳しく見ていきます。

1. 水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

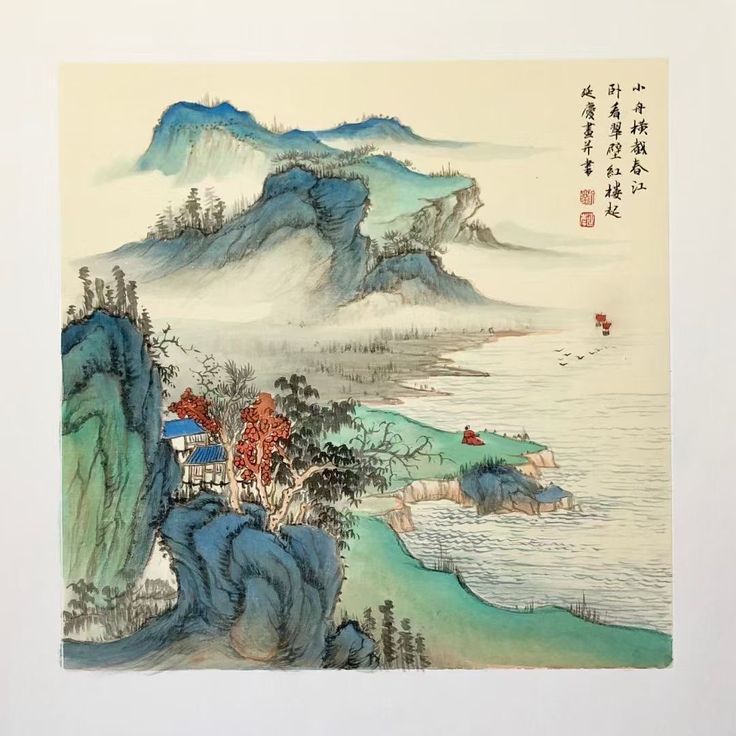

水墨画の起源は古く、中国の隋朝(581年〜618年)以降の時代にさかのぼります。初期の水墨画は主に絵画と書の技法を融合させたもので、主に官僚や知識人の間で楽しまれていました。その後、唐代(618年〜907年)に入ると、色彩豊かな絵画から水墨を主体とする様式へと変化していきました。この頃、風景画が特に注目され、自然の美しさを捉えるための独自の技術が発展しました。

水墨画は、自然の景色や人物、花鳥などをモチーフとし、学問や哲学、道徳観などを表現するスピリチュアルな側面を持っています。そのため、墨の濃淡を使い分けることで、感情や風景の奥深さを表現することが可能となりました。初期の名作では、王羲之や呉道子がその作品に影響を与えたとされています。

1.2 律派と写意派の発展

水墨画には主に二つの流派が存在します。一つは「律派」で、もう一つは「写意派」です。律派は、形式と構造を重視し、規則正しい筆使いと詳細な描写が特徴です。例えば、北宋の時代に活躍した張択端の作品『春山曙色』は、細密な描写で知られており、その技術の高さは今日でも評価されています。

対照的に、写意派は自由な表現を重視し、感情や気分を重視したスタイルです。這派の代表的な画家である魏彦庵は、抒情性に富んだ作品を多く残しています。このように、水墨画はそのスタイルや技術の違いによって、幅広い表現が可能となり、多くの芸術家に影響を与えてきました。

1.3 重要な水墨画家

中国の水墨画を語る上で欠かせないのが、数々の才能ある画家たちの存在です。例えば、宋代の范寛や李公麟は、その非常に精緻な作品で知られています。特に、范寛の『千里江陵一日還』は、広大な風景を見事に描写しており、彼の技術と感性が光る作品です。

また、元代の牧魚(牧子)や、明代の仇英も称賛されてきました。それぞれの時代において彼らの作品は、ただの絵画にとどまらず、哲学や道徳的メッセージを共鳴させるものとして評価されています。そして、現代においても、その技法や美学は多くのアーティストに影響を与え続けています。

2. 水墨画の技法

2.1 主要な技法の紹介

水墨画の技法は、非常に多岐にわたります。まずは「点画」、これは点を打つことで形を作る方法です。この技法によって、山や木、草花の表現が生まれ、作品に生命を吹き込むことができます。次に「勾線」、形を線で描く技法で、写実的な描写を可能にします。この線の太さや強さによって、作品に深みや動きが与えられるのです。

さらに、「染色」という技法も重要です。これは、墨や水で色の変化を楽しむ技法で、特に風景画において非常に効果的です。最後に「滴墨」、これは筆を垂らして水滴のような形を描く技法で、抽象的な表現で遊ぶことができるため、アーティストにとっては自由なインスピレーションの源となっています。

2.2 道具と材料

水墨画の道具は、画家にとって非常に重要です。墨、筆、和紙、砚(いわゆる硯)が基本的な道具です。墨は特に重要で、良質な墨を使用することで作品に深い色合いや質感を与えます。また、筆の種類も多様で、大きさや硬さによって様々な筆致を得ることができます。和紙は、その吸水性や質感が作品の仕上がりに大きく影響します。

さらに、伝統的な水墨画では「顔料」も使用されます。これにより、作品により鮮やかな色彩を加えることができ、伝統と現代の融合を図ることが可能です。材料と道具は、画家の創造的なプロセスに不可欠な要素であり、それぞれの作品における表現の幅を広げる要因でもあります。

2.3 技法の進化

水墨画の技法は、その時代背景や文化の変化に伴い進化してきました。特に近代から現代にかけては、伝統的な技法に新たな要素が加わり、革新がもたらされました。例えば、抽象表現主義や個性的なスタイルが取り入れられるようになり、現代アーティストは従来の枠にとらわれない自由な表現を追求しています。

近年の展覧会では、デジタル技術を取り入れた作品も見られ、これまで存在しなかった新たな試みが注目を集めています。これにより、水墨画はますます多様な表現手段となり、伝統の良さを保ちながらも新しい視覚体験を提供しているのです。技法の進化は、伝統的な価値を尊重しつつも、未来に向けた新しい可能性を示していると言えるでしょう。

3. 書道の歴史

3.1 書道の起源

書道の起源は古代中国にさかのぼり、漢字が成立した時期と密接に関連しています。初期の書道は、甲骨文字や金文などの古代文字が用いられ、主に官庁文書や占いに使われていました。この時期の書道は、主に実用的な目的に基づいており、芸術としての側面はまだ発展途上にありました。

しかし、漢代になると、書道は次第に芸術としての地位を確立し始めます。特に王羲之によって「楷書」が洗練され、文字の美しさと形式が強調されるようになりました。この流れは、後の時代にも大きな影響を与え、書道が単なる文字を書く行為から、深い精神性と哲学を含む芸術へと昇華することにつながったのです。

3.2 主要な書法と流派

書道には多様な書法が存在し、それぞれに独自の美学と技術があります。例えば、楷書は、正確さと美しさを重視した書法で、初学者にも推奨されるスタイルです。一方、行書は、より自由な筆致で流れるような表現が可能で、書道家たちの感情をダイレクトに表現できるスタイルです。

さらに、草書は、速さと自由を重視し、しばしば非常に抽象的な形となります。これに加え、隷書や篆書といった特殊な書法もあり、それぞれの流派は独自の技術や理念を持っています。これらの多様なスタイルは、中国文化の深さを示す証でもあり、書道の魅力の一部を形成しています。

3.3 著名な書道家

中国書道の歴史の中で、多くの著名な書道家が存在します。中でも、王羲之は「書聖」として知られ、その優れた技術と作品は今でも多くの書道家たちに影響を与え続けています。彼の代表作『蘭亭序』は、特にその美しい構成と流れるような筆致で称賛され、書道の金字塔として広く知られています。

また、顔真卿や楊凝式といった書道家たちも、彼らのスタイルや作品は書道の発展に寄与しました。それぞれの書道家の特徴や持ち味は異なるものの、いずれも書道の本質を体現した偉大な存在です。現代の書道家たちも、彼らの影響を受けながら、新しい表現を模索しています。

4. 水墨画と書道の関係

4.1 相互の影響

水墨画と書道の関係は非常に密接で、それぞれが互いに影響を与え合っています。書道において文字の形や美しさが重視される一方で、水墨画でも筆の使い方や表現技法が重要です。両者は、技術的な連携だけでなく、哲学的な側面や美学も共有しています。

例えば、書道の哲学は、墨の流れや筆の運びに象徴されるように、自然の流れと調和することが強調されます。この考え方は水墨画にも見られ、自然を描く際にはその流れや動きを重視するため、両者は非常に類似しています。このような相互の影響は、両者を一つの文化的な全体の中に位置付ける要因です。

4.2 互いの技術の融合

水墨画と書道には、技術的な融合も見られます。多くの水墨画家が書道の技術を取り入れることで、作品にさらなる深みを与えています。逆に、書道の作品でも、絵の要素を取り入れることで、よりダイナミックな表現ができるようになります。

例えば、現代の水墨作品では、文字の組み合わせが作品の中に取り込まれることがあり、それによって作品全体に豊かなメッセージが加わります。水墨画と書道、両方の技術やスタイルが融合することによって、作品はさらに個性的で魅力的なものとなるのです。

4.3 代表的な作品の分析

水墨画と書道の関係を示す代表的な作品の一つに、宋代の画家が描いた「梅花と詩」があります。この作品では、梅の花が描かれ、その周りに詩が添えられています。画家は、風景や花を描きながら、文字によって詩を表現し、両者を融合させています。これにより、作品全体が一つの物語やメッセージを持つことになります。

また、近年では、現代アーティストたちが水墨画と書道を組み合わせて新しいスタイルを生み出しており、これまでの伝統の枠を超えた表現がなされています。具体的には、作品の一部として文字を配置することで、視覚的に美しいだけでなく、文学的な意味合いも付与する試みが行われています。

5. 共通の哲学と美学

5.1 自然観と宇宙観

水墨画と書道の共通の哲学は、自然観や宇宙観に深く根ざしています。両者は自然の美しさや生命のサイクルを尊重し、それを表現することを重視しています。水墨画では、山や水、植物などの自然の要素を描くことで、宇宙の一部としての人間の存在を示しています。

書道でも、文字は自然の一部として捉えられ、その形や流れが語るものに対して敏感であることが求められます。このように、自然や宇宙に対する感受性は、両者に共通する根底の部分となり、芸術的な表現に不可欠な要素となっています。

5.2 禅の影響

禅は中国文化に深い影響を与えており、水墨画と書道にもその影響が色濃く表れています。禅の思想は、「無」を重んじ、瞬間を大切にすることを強調します。これにより、水墨画では、余白が重要視され、何も描かないことによって風景に奥行きを与えることが伝統的なスタイルとされています。

書道においても、筆を運ぶ瞬間の精神集中や感情の表現が求められます。禅の影響を受けた書道家たちは、心の状態を文字に込めることを重要視し、作品を通じて自らの内面を表現します。このように、禅の思想は両者の哲学に深く根ざしており、共通の美学を形成しています。

5.3 芸術としての精神性

水墨画と書道は、単なる技術やスタイルだけでなく、芸術としての精神性を強く持っています。アーティストは、作品を通じて自らの心を表現し、観る者に感情や思想を伝えることを目的としています。これにより、作品は美しいだけでなく、深い意味を持たせることが可能となります。

例えば、禅の影響を受けた作品では、一見簡潔な形であっても、そこには深い哲学や喜びが凝縮されています。そして、このような精神性は、観る者に感動を与え、心の安らぎをもたらすのです。水墨画と書道は、この精神性が芸術の根幹を成し、共通の美学を形成しています。

6. 現代における水墨画と書道の位置

6.1 現代中国における水墨画

現代中国におて水墨画は、伝統と現代アートを融合させる試みが続いています。多くの若いアーティストたちが、古典的な技法を学びながら、新しい視覚の表現方法を模索しています。これに伴い、国際的なアートシーンでも水墨画が注目を集め、多くの展覧会が開催されています。

さらに、デジタル技術の導入によって、水墨画は新たな可能性を見出しています。例えば、デジタルペイント技術を用いて水墨画を描くアーティストも現れ、伝統技術と新技術の融合が進んでいます。このような動きは、未来の水墨画の展開にも期待を寄せる要因となっています。

6.2 書道の現代的アプローチ

現代の書道もまた、新たなアプローチが模索されています。従来の文化を尊重しつつ、現代的な視点を取り入れた作品が増えてきており、若い世代のアーティストたちが新しいスタイルを礎に、自由に自己表現をしています。例えば、インスタレーションアートとして書道を取り入れる試みや、書道と他のアート形式を融合させるアプローチが見受けられます。

また、国際的にも書道のワークショップや展示会が多く開催され、グローバルな視点での書道の再評価が進んでいます。この現代的アプローチは、国際的な視野から見た書道の魅力を再発見するきっかけともなっており、世界中での認知度を高めています。

6.3 水墨画と書道の国際的評価

水墨画と書道は、海外でも高く評価され、国際的な展覧会やイベントでその存在感を示しています。特にアートのグローバル化が進む中で、中国における水墨画と書道の技術や美学が注目され、世界中のアーティストたちからインスピレーションを受ける存在とされています。

最近では、中国文化をテーマにしたアートプロジェクトが多く立ち上がり、水墨画や書道がその中核を成すことが多いです。このような国際的な場において、水墨画と書道は中国文化の象徴として位置づけられ、世界の人々にその魅力を伝える役割を果たしています。

終わりに

水墨画と書道は、いずれも中国文化の宝とも言える芸術形式であり、互いに強く影響を与えています。その背後には、自然観や宇宙観、禅の思想、精神性など、深い哲学が存在します。現代では、伝統と革新、国際性が交差する中で、新たな表現が生まれています。

これからの時代において、水墨画と書道はどのように進化し続けるのでしょうか。それは、私たちにとっての新たな美術の探求であり、中国文化の新たな魅力を開拓するための道とも言えるのです。水墨画と書道に対する理解を深めながら、その未来を見守りたいと思います。