中国文化の中で、水墨画と書道は特に重要な地位を占めています。この二つの芸術形式は、それぞれ独自の技法や表現方法を持ちながら、共通点も多く存在します。特に、使用される素材や道具は、それぞれのアートスタイルに深く関わっており、両者の関係性を理解することで、より豊かな鑑賞体験が得られます。今回の記事では、水墨画および書道における素材と道具の関連性について、詳しく見ていきましょう。

1. 水墨画の歴史

1.1. 起源と発展

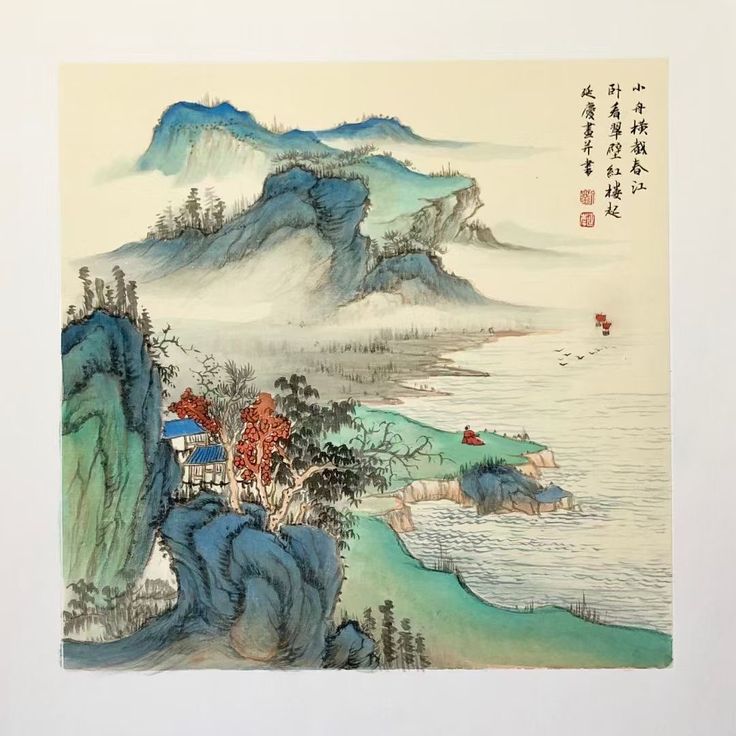

水墨画の起源は、中国の古代にさかのぼります。その中でも特に重要なのが、漢代(紀元前206年〜紀元後220年)にさまざまな原型が見られることです。初期の水墨画は、主に対象物のリアルな描写を目的としていましたが、次第に表現力が重視されるようになりました。例えば、唐代(618年〜907年)になると、風景を描くことが重要視されるようになり、山水画というスタイルが確立されました。この時期には、軟らかい筆使いによる独特の筆跡が評価されるようになりました。

宋代(960年〜1279年)では、水墨画がさらに洗練され、より自由な表現が求められるようになります。この時期の画家たちは、自然の美しさを表現するために、墨の濃淡や水の量を巧みに使いこなしました。特に、李公麟や范寛といった画家たちは、山水の壮大さを捉え、技法を進化させてきたことが知られています。

明代(1368年〜1644年)に入ると、水墨画はさらなる変化を遂げます。この時期の画家たちは、伝統的な技法を保持しつつも、自身のスタイルを確立しました。たとえば、沈周や文徴明は独自のスタイルを持ち、彼らの作品は後の水墨画に大きな影響を与えました。また、この時期には水墨画を用いて詩や書を合わせるという新しい試みがなされ、文学と絵画の融合が図られました。

1.2. 主要な流派と影響

水墨画には多くの流派が存在し、それぞれが特有のスタイルや技法を持っています。例えば、南宗画と北宗画という二大流派があります。南宗画は、主に風景や自然を描き、明るい色合いや軽快な筆致が特徴です。一方、北宗画は、より緻密な描写が求められ、細部にわたって写実的に描かれます。これらの流派の違いは、使用する道具や技法ににも現れています。

特に、南宗画の影響を受けた作品としては、任伯年や徐悲鴻の作品があります。彼らは南宗画の自由な表現力を取り入れ、現代的な視点から自然を描写しました。これに対し、北宗画の流派では、故郷の風景を愛する心を大切にし、故郷にまつわる情景を描くことが重視されました。

水墨画の進展は、日本や韓国などの東アジア文化にも影響を与えました。それぞれの国で独自の発展を遂げつつも、中国の水墨画の要素を取り入れた結果、アジア全体で豊かな表現技法が生まれました。このように、水墨画の歴史は単なる絵画の歴史にとどまらず、広範な文化交流の象徴でもあります。

2. 書道の歴史

2.1. 起源と発展

書道は中国の伝統文化の一環として、その起源は紀元前にまで遡ります。最初の文字は、甲骨文字と呼ばれる古代の文字体系に由来し、神託を記録するために使用されていました。このように、書道はただの文字を書く行為だけでなく、その背後にある意味や感情を表現するアートでもあります。

書道の発展は、王朝ごとに時代背景や文化が影響を与えました。特に、漢代には「隷書」が発展し、一般的に広く用いられるようになりました。隷書は、読みやすさと美しさを兼ね備えており、書道の基礎を築いた重要なスタイルです。また、唐代になると「楷書」が誕生し、バランスのとれた形状と明瞭さから現代でも広く使われています。

書道は単に技術を磨くだけでなく、その過程で心を磨き、内面的な成長を促す考え方が根底にあります。特に、禅僧たちは書道を精神修行の一環として実践し、筆を持つことによって無心になることを追求しました。このようなアプローチは、書道にさらなる深みを与えています。

2.2. 主要な書家とそのスタイル

歴史上、多くの優れた書家が存在し、それぞれが独自のスタイルを持っています。その中でも有名なのが、王羲之(Wang Xizhi)です。彼は「書聖」と称され、特に「蘭亭序」という作品が名高いです。この作品は、その流れるような筆致と調和のとれた文字形状で、後世の書道に多大な影響を与えました。

また、顔真卿(Yan Zhenqing)も重要な書家として知られています。彼の作品は力強さと躍動感が魅力で、「多宝塔碑」という碑文が特に有名です。この作品は、視覚的にも印象的で、特に楷書のスタイルにおける彼の技術の高さを示しています。顔真卿の技法は、今でも書道の教科書に登場し、多くの書家に影響を与えています。

さらに、近代においても、各時代の書家たちが新しいスタイルを求めて実験を重ねました。たとえば、近年の書道家である王冬梅(Wang Dongmei)は、筆の使い方やインクの色使いを工夫し、伝統と現代を融合させる新たな作品を生み出しています。このように、書道は常に進化を続け、新たな表現の可能性を開いています。

3. 水墨画と書道の技法

3.1. 基本技法の比較

水墨画と書道は、共に筆を用いるため、その技術には多くの共通点があります。筆を使うことで、墨の濃淡や筆圧によって、多様な表現が可能になります。このため、どちらのアートも「線」が重要な役割を果たしています。たとえば、水墨画においては、筆の動きが自然な風景や動物の表情を生み出す一方、書道においては、文字の一つ一つに筆使いが反映され、個々の感情や意図が伝わります。

具体的な技法としては、「乾筆法」と「湿筆法」があります。乾筆法は、筆をあまり水に浸さずに使うことで、細い線や濃い墨を作り出します。水墨画では、これにより山の輪郭や細部を繊細に描くことができ、書道では力強い文字を表現するのに役立ちます。

一方、湿筆法は、筆を水や墨でしっかりと湿らせて使用します。これによって、柔らかな線やぼかし効果が生まれ、水墨画では霧や流れる水のような表現を可能にします。書道でも、柔らかな文字や流れるような形を作る際に利用され、感情的な表現が引き立つことになります。

3.2. 画面構成における共通点

水墨画と書道は、それぞれ独立した芸術形式であるにもかかわらず、画面構成において共通点が見受けられます。たとえば、バランスやリズム、そして余白の使い方が共通のテーマです。両者とも、全体の構成を考えることで、視覚的なバランスを保つことが求められます。

水墨画では、山や水の位置、その色合いや明暗を調整することで作品の調和を作り出します。余白の取り入れ方も重要で、空間を開けることにより、観る者に想像力を働かせる余地を与えます。同様に、書道でも文字の配置や間隔が重要で、適切な余白を設けることで、書の美しさが際立ちます。

さらに、水墨画と書道では、自己表現や感情の伝達が共通の目的でもあります。画家や書家は、自身の内面を何らかの形で他者に伝える手段として、この二つの芸術を用います。そのため、両者の技法や画面構成は、ストーリーテリングの一環としても機能します。

4. 水墨画および書道における素材・道具

4.1. 使用される画材とその役割

水墨画や書道で使用される画材は、その作品の品質や表現力に大きな影響を与えます。最も基本的な素材は「墨」です。これは、炭素を含む木の葉や植物から抽出され、粉末状にされたものです。水墨画では、墨の濃淡によって表現される情感が大切であり、良質な墨を使うことが求められます。墨の種類には、固形墨や液体墨があり、作業する場面やアーティストの好みによって選択されます。

次に「筆」の重要性です。水墨画や書道には、通常「毛筆」と呼ばれる筆が使われます。毛筆は、主に動物の毛を用いて作られ、柔らかな触り心地を提供します。そのため、筆の選択は表現力に直接影響します。たとえば、筆の硬さや太さによって、文字の一画一画が持つ独特の特性が形成されます。画面において、筆の使い方を熟知したアーティストは、計画的に毛筆を選ぶことが成功の鍵となります。

最後に「紙」の質も欠かせません。水墨画および書道に使用される紙には、大きく分けて日本の和紙や中国の宣紙があります。宣紙は、特に水の吸収性に優れ、墨が滲むことが少ないため、精緻な表現が可能です。アーティストは、制作する作品によって最適な紙を選び、それに応じた効果を引き出すことが求められます。

4.2. 道具の選び方とその影響

水墨画や書道において、道具の選び方はその作品の仕上がりに深く関わっています。道具は単なる機能だけでなく、アーティストの精神状態や意図を反映するものでもあります。例えば、筆を選ぶ際には、そのアーティストの手に合ったものを見つけることが重要です。持ちやすい筆を使うことで、より自然な動きが生まれ、自分自身のスタイルを探求する手助けになります。

また、画材の質にもこだわることが重要です。例えば、質の良い墨と紙を使用することで、表現の幅が広がります。特に、耐久性の高い墨や、インクが均一に伸びる紙を選ぶことで、作品に深みと力強さを与えることが出来ます。このように、道具の選択が直接的に作品のクオリティに影響を与えるのです。

さらに、アーティストの感情や意図が道具にどう影響を与えるかという点も注目すべきです。たとえば、特定の筆や墨を使用する際、その感触や反応に応じて創り出される表現は異なります。自分のお気に入りの道具を使うことで、そのアーティストにとって特別な作品が生まれることが多いです。このように、道具は単なる物理的な存在以上のものであり、アーティストとの対話的な関係を持っています。

5. 現代における水墨画と書道の融合

5.1. 現代アーティストのアプローチ

現代のアーティストたちは、伝統的な水墨画や書道を新しい形で解釈し、斬新な作品を生み出しています。その一例として、近年のアーティストたちは、現代的なテーマを取り入れた水墨画を制作しています。たとえば、都市風景や人々の生活を描いた作品では、古典的な技法を使用しながら現代社会のメッセージを伝えることが多いです。これにより、伝統を尊重しつつ、新たな視点を提供しています。

また、書道も同様に、現代的な解釈が進んでいます。たとえば、アブストラクトアートとの融合が挙げられます。伝統的な文字を基にした抽象的な表現が見られ、文字そのものよりも形や構造に焦点を当てた作品が増えています。このようにして、書道は新たな視覚体験を生み出し、アートの幅が広がっています。

さらに、一部のアーティストはデジタル技術を活用して、水墨画や書道を再解釈しています。コンピュータソフトを駆使して、リアルな筆跡を模倣したり、デジタルな技法を用いて新しい表現を探求したりする試みが行われています。これにより、伝統と現代が交錯する新たな次元が生まれ、多くの人々から注目されています。

5.2. 文化交流と国際的な影響

水墨画や書道は、中国のみならず、国際的に評価され、さまざまな文化交流を生んできました。特に、日本や韓国を始め、多くのアジア諸国のアーティストが中国の伝統文化に触発され、独自のスタイルを展開しています。たとえば、日本の書道には、中国の書道の影響を受けた早い段階から現れ、現在でも両者の技術やスタイルが交差する場面が見られます。

さらに、国際展覧会やアートフェアにおいて、は多くのアーティストが水墨画や書道を通じた文化交流の場を設けています。これらのイベントは、西洋のアート市場にアジアの伝統的な技術を紹介する絶好のチャンスであり、アーティスト同士の交流だけでなく、異なる文化間の理解を深める場でもあります。このように、国際的な影響力を持つ水墨画や書道は、文化の橋渡し的な役割も果たしています。

また、国内外のアーティストが協力して伝統技術を現代に合わせた形で再創造する試みも見られます。ワークショップや共同制作を通じ、異なるバックグラウンドを持つアーティストたちが技術を学び合うことで、新たなアートが創造されています。その結果、伝統が持つ普遍的な魅力を活かしながら、未来に向けた新しい表現が生まれるのです。

終わりに

水墨画と書道は、深い歴史と豊かな文化背景を持つ中国の伝統芸術の一部です。これらは単なる技法や作品だけではなく、アーティストの感情や哲学が息づくものでもあります。現代においては、その伝統が新たな形で表現され、他の文化との交流を通じて進化を続けています。素材や道具の選択が、表現力にどのように影響を与えるかを理解することで、より深い鑑賞体験が得られるでしょう。こうした二つの芸術は、これからも人々に対するインスピレーションを与え続けるに違いありません。