中医学は、中国の伝統的な医学体系であり、数千年の歴史を持っています。近年、ストレス社会の中でその重要性が再認識されています。特に「気」の流れが身体や心に与える影響についての理解が深まる中、ストレス管理の観点からも中医学のアプローチが注目を集めているのです。この文章では、中医学の基礎から気の概念、そしてストレス管理に至るまで、包括的に解説していきます。

1. 中医学の基礎知識

1.1 中医学とは何か

中医学は、西洋医学とは異なる独自の理論体系を持つ医療手法です。基本的な考え方は、人体が「気」「血」「津液」などのエネルギーによって構成され、それがバランスよく流れることで健康が保たれるというものです。中国古代の哲学や道教、仏教の影響も強く見られ、「天人合一」の思想が背景にあるため、自然との調和を重視します。

たとえば、中医学では病気を単なる症状として捉えるのではなく、全体のバランスの乱れとして理解します。したがって、同じ病気でも患者一人ひとりの状態に応じた治療法が異なるのが特徴です。これが個別的な体質診断から始まり、患者の感情や生活習慣も考慮される理由です。

1.2 中医学の歴史と背景

中医学の起源は約2500年前に遡り、古代中国の医療文献「黄帝内経」にもその記録があります。この時期から、人体の構造や機能、病気の原因などについての観察と理論化が進められてきました。中医学の基礎が築かれる中で、針灸や漢方薬などの治療法が発展しました。

中医学は、歴史的な出来事や文化の影響を受けながら進化し、特に唐代や明代の医学の発展は目を見張るものがあります。これらの時代には、多くの医療書が執筆され、知識が体系化されていきました。この歴史を経て、現代でも中医学は多くの人々に支持されているのです。

1.3 中医学と現代医学の違い

現代医学は科学的根拠に基づき、主に病気の治療に焦点を当てていますが、中医学は病気そのものだけでなく、心身のトータルバランスを重視します。この視点の違いから、アプローチや治療方法にも大きな差があります。たとえば、現代医学では大きな症状に対して即効性のある薬が使用されることが多いですが、中医学では体質を改善し、根本的な治癒を目指します。

また、中医学は個々の体調や環境、感情の状態を考慮して治療するため、患者とのコミュニケーションを重視します。このため、診察時間が長くなることもあり、より深く患者の状態を理解することが可能です。この違いが、ストレス社会における中医学のアプローチを際立たせているのです。

2. ストレスの概念

2.1 ストレスとは何か

ストレスとは、外部からの刺激に対する身体や心の反応のことで、ポジティブな場合もあれば、ネガティブな場合もあります。特に現代社会では仕事や人間関係、生活環境などからのストレスが多く、多くの人々がそれに悩まされています。ストレスは一時的なものであれば問題ありませんが、慢性的になるとさまざまな健康障害につながります。

たとえば、ストレスが慢性化すると、不安感や抑うつ症状が生じることがあります。さらに、身体にも影響を及ぼし、免疫力の低下や消化不良などの不調が現れやすくなります。このため、ストレスをどう管理するかが非常に重要です。

2.2 ストレスが心身に与える影響

ストレスは身体だけでなく、心にも大きな影響を与えます。ストレスを感じると、交感神経が活性化し、心拍数や血圧が上昇します。長期的にこの状態が続くと、心臓病や高血圧のリスクが高まります。また、過剰なストレスは免疫力にも悪影響を及ぼし、感染症にかかりやすくなるといった健康問題を引き起こしかねません。

心理面では、ストレスが蓄積することにより、不安や抑うつといった精神的な病を引き起こすこともあります。これに伴い、日常生活にも支障をきたし、仕事や家庭でのパフォーマンスが低下する恐れがあります。このように、ストレスは心身ともに包括的な影響を及ぼすのです。

2.3 ストレス管理の重要性

ストレスの管理は、健康を維持し、生活の質を向上させるために不可欠です。適切な管理を行うことで、心と身体のバランスを保つことが可能になり、日常生活におけるパフォーマンスを向上させることにつながります。特に中医学が注目されるのは、ストレス管理におけるその独自のアプローチによってです。

具体的には、中医学におけるリラクゼーション法や気の調整が、ストレス管理において大いに役立ちます。例えば、気功や瞑想を通じて、気の流れを整えることにより、心身ともにリラックスすることができるのです。これにより、ストレスの軽減が図られ、より健やかな生活を送ることができます。

3. 中医学における気の概念

3.1 気とは何か

中医学における「気」は、生命エネルギーを指します。これは、身体の隅々まで流れ、全ての臓器や組織の機能を支える重要な存在です。気は、私たちの健康と幸福に深く関わっており、気の流れがスムーズであることが健康の基本とされています。

具体的には、気は食事や呼吸などから取り入れられ、体内で生成されます。この気が滞ると、病気の原因となり、さまざまな不調を引き起こします。中医学では、この気を意識的に整えることが健康維持のカギであると考えられています。

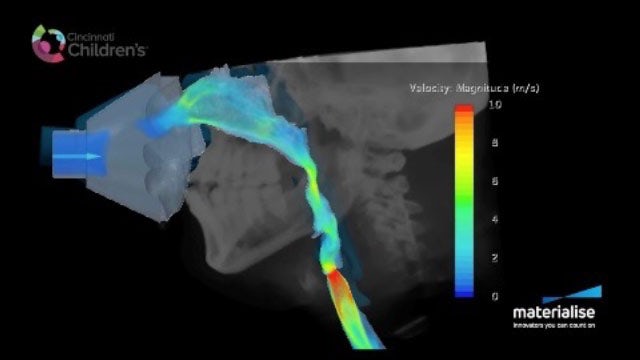

3.2 気の流れと健康の関係

気の流れは、身体の健康状態に直結しています。流れがスムーズな状態を「気が巡る」と言い、健康な状態とされます。一方で、気が滞ると身体が重だるく感じたり、エネルギーが不足したりします。これが慢性的に続くと、心身の不調から疾患へとつながってしまいます。

たとえば、肝臓の気が滞ることは、「肝気鬱結」と呼ばれる状態を引き起こし、ストレスや不安感の元になります。これに対して、中医学的なアプローチでは、気を巡らせるための治療法や生活習慣が提唱されます。気を調整することで、身体全体のバランスを整え、健康を向上させる助けになります。

3.3 気が滞る原因

気が滞る原因はさまざまですが、主にストレスや不規則な生活習慣が挙げられます。精神的なストレスは、特に肝の気を大きく乱し、「肝気鬱結」となることが多いです。また、長時間同じ姿勢でいることや運動不足、食生活の偏りなども気の滞りを引き起こします。

日常生活において、仕事や人間関係のトラブルが続くと、知らず知らずのうちに気が滞ってしまいます。これを解消するためには、意識的にリラックスする時間を持つことや、食生活を見直すことが大切です。具体的には、グリーンティーや根菜類を摂取することで、気の流れを改善できると言われています。

4. 中医学的アプローチによるストレス管理

4.1 エネルギー療法の基本

中医学において、エネルギー療法は気の流れを調整するための重要な手法です。具体的には、気功、ヨガ、鍼灸療法などがあり、これらを通じて気の流れをスムーズにし、ストレスを軽減することができます。エネルギー療法は、心と体を一体と考える中医学の基本に基づいています。

たとえば、気功は体内の気を意識的に動かす運動で、呼吸法や身体の動きを組み合わせることで気を整えます。気功をすることによって、心身のリラクゼーションが促され、ストレスが軽減されることが目指されます。これは、外部のエネルギーを体内に取り込むことを意味します。

4.2 鍼灸による気の調整

鍼灸は、身体の経絡と呼ばれるエネルギーの流れを刺激する手法です。特定の経穴(ツボ)に鍼を刺すことで気の流れを整え、身体の不調を改善します。多くの研究でも、鍼灸がストレスや不安感の軽減に効果があることが示されています。

たとえば、鍼灸治療を受けた患者は、リラックス効果を感じやすく、気持ちが落ち着くといったことが数多く報告されています。また、慢性的な痛みも改善されることがあります。これにより、ストレスが軽減され、より良い生活を送ることができるのです。

4.3 漢方薬とストレス管理

漢方薬は、自然の植物や動物から作られた薬剤で、ストレス管理においても効果を発揮します。漢方薬の多くは、気を巡らせる成分を含んでおり、心身のバランスを整えるサポートをします。特に「百合」や「当帰」といった処方は、ストレスによる不調を和らげるとされています。

漢方薬は、個々の体質に合わせて処方されるため、自分に合ったものを見つけることが重要です。これは、体質により効果が異なるためで、専門家との相談がおすすめです。漢方薬を取り入れることで、身体の内面からストレスを軽減するアプローチとともに、心の安定も期待できるでしょう。

5. 気の流れを改善する実践法

5.1 気功とその効果

気功は、気の流れを促進するための効果的な運動法です。呼吸法と身体の動きを組み合わせることで、心を落ち着けつつ、エネルギーを体内に取り入れることができます。実際に、多くの人が気功を実践することで、ストレスが軽減され、体調が改善されたと感じています。

たとえば、朝の日課として気功を行うことで一日の始まりを清々しく迎えることができ、仕事や日常のストレスに対する免疫が高まります。定期的に行うことで、心や体の疲れを癒し、気の流れを整えることができます。この積み重ねが、長期的に見て健康維持につながります。

5.2 瞑想と呼吸法の実践

瞑想は、心を静め、内側と向き合う時間を提供してくれます。特に深い呼吸を行うことで、リラックス効果が高まり、ストレスを減少させることができます。現代社会において、短時間でも意識して瞑想を行うことで、心のスペースを持つことができるのです。

具体的には、毎日のスケジュールの中に5分間の瞑想を取り入れるだけでも効果があります。静かな場所で座り、深呼吸をしながら、自分の気持ちや考えを整理する時間を持つことで、心の中が整理され、ストレスが和らぎます。意識的にこの時間を設けることで、日々の困難やストレスに対処する力を高めることができるでしょう。

5.3 日常生活における気の流れを促進する方法

日常生活でも気の流れを促進するための方法はいくつかあります。まずは、規則正しい生活習慣を心がけることが重要です。十分な睡眠、バランスのとれた食事、定期的な運動を取り入れることで、体内の気のバランスが整いやすくなります。

また、気軽に散歩をすることもおすすめです。自然の中での散歩は、ストレスを軽減し、心をリフレッシュさせるのに最適です。また、友人や家族と過ごす時間を増やすことで、気の流れを良くし、人間関係のストレスを和らげることにもつながります。自分に合った方法で、日常の中で気の流れを意識してみましょう。

6. 中医学と現代社会

6.1 中医学の現代的意義

現代社会において、中医学はますます重要な役割を果たしています。ストレスや生活習慣病の増加に伴い、代替医療としての中医学が注目を浴びる機会が増えました。中医学のアプローチは、心と体の健康を促進する上で多くの人々に希望をもたらしています。

さらに、現代医学と中医学の統合が進んでおり、医療現場でも中医学の技術を取り入れるところが増えています。例えば、医院によっては鍼灸治療や漢方が提供され、患者にとって選択肢が広がっています。この統合によって、より包括的な治療が実現されているのです。

6.2 ストレス社会における中医学の役割

ストレス社会において、中医学は心身の健康を守るための重要な手段です。現代の忙しい生活の中では、ストレスを感じる場面が多く、これにどう対処するかが健康にとって大切な課題です。その中で、中医学はストレスを軽減し、健康を育むための効果的な手段となります。

具体的には、鍼灸や漢方によって気の流れをスムーズにし、身体の不調を改善することができます。また、気功や瞑想を通じて心の安定を図ることで、ストレスの多い環境でもより落ち着いた姿勢で対処できるようになります。中医学は、現代社会におけるストレス管理のための強力なサポートとなることでしょう。

6.3 中医学の未来と可能性

中医学は、その歴史的背景と実績から、現代においても多くの可能性を秘めています。今後、ますます多様な研究や技術が進む中で、中医学のアプローチがより広く受け入れられることが期待されます。特に、ストレス管理や心身の健康促進の観点から、中医学の知識が一層重要になるでしょう。

また、国際的な健康問題に対する解決策としても中医学が注目される可能性があります。西洋の医学だけでは解決できない複雑な身体の問題に対し、中医学の視点が新しい突破口を提供することができるかもしれません。さらには、中医学の理論と現代医学との融合が進めば、より高次元の医療が実現することも期待されます。

終わりに

中医学のアプローチは、ストレス社会において非常に有効であることが理解できたかと思います。気の流れを整えることで、心身の健康を維持し、ストレスに対処する力を高めることが可能です。現代の私たちが抱える問題に対して、中医学は伝統的な知恵を基にした新しい解決策を提供しており、その意義はますます高まっていくでしょう。心と体を整えるために、中医学の知識を日常生活に取り入れることをぜひ考えてみてください。