中国の水墨画は、千年以上の歴史を持つ伝統的な絵画技法であり、その独特の美しさと表現力は、時代を超えて多くの人々に愛されています。この文では、水墨画の技法別に必要な道具の使い方について詳しくご紹介します。水墨画は、その描かれる風景や人物の情景を通じて、観る者に深い感動を与え、また、豊かな文化的背景を持つ芸術形式なのです。それでは、まず水墨画がどのようなものであるかを見ていきましょう。

1. 水墨画とは

1.1 水墨画の歴史

水墨画は、古代中国の漢代(紀元前206年 – 紀元後220年)から始まりました。当初は、書道や僧侶の絵画として発展しましたが、唐代(618年 – 907年)には、より洗練された様式として確立されました。特に、宋代(960年 – 1279年)になると、自然をテーマにした作品が人気を博し、風景画や花鳥画などが多く描かれました。

また、元代(1271年 – 1368年)と明代(1368年 – 1644年)には、画家たちがそれぞれの個性を生かした作風を確立し、より多様な技法が誕生しました。水墨画は、いわば中国文化の中での一つの言語として、歴史的背景や思想を反映してきたのです。

1.2 水墨画の特徴

水墨画の特徴は、そのシンプルさと奥深さにあります。基本的には墨と水だけを使用して描かれますが、その濃淡やぼかしによって、非常に多彩な表現が可能です。例えば、薄い墨のグラデーションを使って、霧がかかった山々を表現したり、濃い墨を使って力強い木の幹を描くといった技法が見られます。

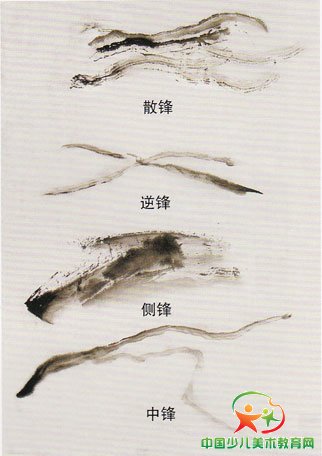

また、水墨画は筆の運び方によっても表現が大きく変わります。細かい線を描く際には筆を軽く持ち、力強いタッチを出すときは、筆に強い力を入れることで、作品に動感を生み出すことができます。このように、墨の濃淡や筆の使い方が、作品の感情や雰囲気を大きく左右するのが水墨画の魅力です。

1.3 水墨画が中国文化に与えた影響

水墨画は、単なる絵画技法に留まらず、中国の文学や哲学、美学にも深く結びついています。例えば、道教の「無為自然」や儒教の「中庸」といった思想が、作品の構成やテーマに影響を与えています。水墨画を描くことは、自己を見つめ直し、内面的な探求を行う行為でもあり、画家にとっては精神修養の一環とされてきました。

また、水墨画の作品は、書道との結びつきも強く、文字と絵画の融合によって新たな表現が生まれます。多くの画家が詩や書が組み合わさった作品を制作しており、その中に込められた深い意味が見る者の心を打つのです。このように、水墨画は中国文化の多様な要素を反映した、雄大な芸術形態と言えるでしょう。

2. 水墨画の基本道具

2.1 筆

水墨画の筆は、非常に重要な道具です。一般的に、毛の長さや硬さ、形状によってさまざまな種類があります。例えば、馬毛や羊毛を使用した筆は、柔らかくて墨の含みが良いため、ぼかしやグラデーションを描くのに適しています。一方で、硬い筆は細かい線を描くのに向いています。

通常、画家は自分のスタイルや描くテーマに応じて、異なる筆を使い分けます。具体的には、細かい部分には細筆を、広い面は太筆を使用することで、作品全体に動きとリズム感を生み出すことができます。また、筆の持ち方や運び方も非常に重要で、一つ一つの動きが作品に反映されるため、技量が求められます。

2.2 墨

墨は、水墨画において欠かせない素材です。伝統的には、墨の棒を硯で削り、水を加えて自分の好みの濃さに調整します。これによって、画家は独自の墨を作り出すことができ、作品に個性を与えることができます。墨の濃さや清らかさは、作品の表情や印象を大きく変えます。

さらに、墨にはさまざまな種類があり、品質によっても色合いや発色が異なります。例えば、上質な墨を使うと、より深い黒が表現でき、透明感のある作品に仕上がります。このように、墨の選び方や使い方も、作品の完成度に大きな影響を与える要素です。

2.3 和紙

水墨画に適した用紙として、和紙が一般的に用いられます。和紙は、その特性上、墨の吸収や色のふんわり感を引き立てるため、水墨画に最適な素材とされています。和紙には、厚手のものから薄手のものまでさまざまな種類があり、作品のテーマや技法に応じて使い分けます。

例えば、重厚感を出したい場合には厚手の和紙を、繊細なぼかしを表現したい場合には薄手の和紙を使用すると良いでしょう。また、和紙の表面の質によっても、描ける表現が変わるため、画家は時には複数の和紙を使って作品を仕上げることもあります。

3. 水墨画の技法

3.1 湿筆技法

湿筆技法は、水墨画の中でも非常に重要な技法で、濡れた筆を使って描くスタイルです。この技法では、湿った状態の筆で直接和紙に描き込むため、墨の溜まり具合や滲みを利用して、すらっとした流れるような線を表現できます。この技法を使うことで、風景の中に流れる水や空の広がりをリアルに表現することが可能です。

湿筆技法をマスターするためには、まず筆と墨の状態をしっかり調整することが重要です。墨を水で薄めすぎると、潤いが感じられなくなってしまいますし、反対に濃すぎると、重たくてくどい印象を与えてしまいます。適度なバランスを見つけることが、仕上がりに大きな影響を与えます。

3.2 干筆技法

干筆技法は、乾いた筆を使って描く技法であり、主に細かい描写や、力強いタッチが求められる場面で使用されます。この技法では、墨をしっかり含ませた筆であらかじめ縮れた部分を描き、その後で乾いた筆を使ってディテールを加えることで、立体感や陰影を演出します。

強いタッチで描くことで、画面に緊張感やダイナミズムが生まれます。たとえば、硬い木の幹や岩肌、さらには動物の毛並みなど、力強い表現が求められる場面で非常に有効な技法です。干筆技法を上手く使いこなすことで、作品に一層の深みを加えることができます。

3.3 取り墨技法

取り墨技法は、墨を取り入れる際に、すでに描かれた部分に新たな墨を重ねる技法です。この方法によって、微妙なグラデーションを生み出したり、より深い陰影を持たせたりすることが可能です。特に、俊敏に変わる光の加減や風景の移り変わりを表現したい場合に効果的です。

技法を実践する際には、どのタイミングで墨を加えるかが大きなポイントとなります。すでに乾いてしまった部分に墨を載せると、乾いた部分が汚れてしまう可能性があるため、乾く前に取り墨を施すことが肝要です。これにより、画面全体にリズム感が生まれ、その結果、観る者を引き込む印象的な作品を作り上げることができます。

4. 技法別道具の使い方

4.1 湿筆技法における道具の使い方

湿筆技法を用いる際の筆は、柔らかい毛を持つものを選ぶことが理想です。水を含ませて筆全体を均一に湿らせ、その後、墨を少しずつ加えて好みの濃さに調整します。ここで注意したいのは、筆を持つ角度です。直角に近づけることで、より細かい部分を描くことができ、逆に傾けることで大胆なタッチを出すことが可能になります。

湿筆技法では、筆先をできるだけ軽く動かし、紙に触れる時間を最小限にします。これにより、墨が滲む効果が生まれ、特に山や川の風景を描く際に、その自然な流れを強調することができます。初心者は、最初は大きな水の流れや空の広がりを描くことから始めると、より感覚をつかみやすくなるでしょう。

4.2 干筆技法における道具の使い方

干筆技法においては、強い力で筆を動かすことが求められますので、しっかりした筆を用意します。この際、まず墨を少し多く含ませ、筆先を軽く叩くようにして、柔らかいラインを描いていきます。また、手首を使った動作により、筆を大きく振ることもポイントです。

この技法では、作品全体にアクセントを加えるために、時折効果的なコントラストを生み出すことが大切です。特に、暗い部分と明るい部分を隣接させることで、視覚的なインパクトを与えることができます。細部への配慮をしながら、全体のバランスを考えつつ描くことが求められます。

4.3 取り墨技法における道具の使い方

取り墨技法では、筆の持ち方が特に重要です。乾いた部分に新たに墨を加える瞬間を意識し、力を入れすぎないよう気をつけます。筆先で少しずつ、優しくトントンと叩くようにして新しい墨を重ねていきます。この際、先に描いたラインが崩れないように丁寧に施すことが必要です。

また、取り墨の方法に工夫を加え、例えば筆的位置を変えたり、毛の部分を使ったりすることもできます。これにより、独特な質感や変化を加えられ、より奥深い作品に仕上げることができます。作業を繰り返し行うことで、自らのスタイルを確立するだけでなく、表現力を高めることができるでしょう。

5. 水墨画を学ぶためのステップ

5.1 初心者向けの練習法

水墨画を始めるには、まず基本の練習から始めることが大切です。最初は、簡単な線や形を描くことからスタートし、筆の扱い方、墨の濃淡、和紙との相性を体得します。特に、筆の動かし方の練習は時間をかけて行いましょう。

初心者がおすすめする練習 방법は、特に短い時間で多くの線を描くことです。これは筆を早く動かすことでリズム感を養うだけでなく、手のゆるみや筆圧を調整することにも役立ちます。自然や日常の風景を模写しながら、徐々にモティーフが複雑になっていくことで、自己のスタイルを見出す手助けとなります。

5.2 中級者向けのテクニック

中級者になると、個々の技法をオとしながら、さまざまな表現に挑戦することが求められます。たとえば、湿筆技法と干筆技法を組み合わせた表現や、取り墨技法を使ったグラデーションの作り方に取り組むことも効果的です。さらに、視覚的な要素や構成を強化しながら描くことが重要です。

また、他のアートスタイルや文化を参考にすることで、自身の表現に新たな広がりを持たせることができます。その際、多様な素材やテクニックを取り入れてみることも、個々の創造力を高める鍵となるでしょう。感情やストーリーを持たせた作品を通じて、より深いメッセージを表現することも中級者に求められる技術の一つです。

5.3 上級者向けの創作方法

上級者には、自分のスタイルを確立しつつ、創造的な自由を持った作品作りに挑戦することが求められます。例えば、伝統的なテーマにモダンな視点を加えた作品を試みることで、新たな価値を見出すことができます。その際、技法の選択肢や素材、テーマを深く掘り下げ、自分自身の感性を最大限に活かすことが重要です。

加えて、作品制作の過程を楽しむことも忘れずに。創造的なプロセスに身を委ね、自然や内面のインスピレーションを掴み、それを水墨画として具現化することが、真の意味での水墨画の楽しみ方なのです。このようなアプローチは、観る者にも深い感動を与える力を持っています。

6. 水墨画の応用と現代の動向

6.1 現代アートとしての水墨画

水墨画は、現代においても非常に活発に進化しています。その伝統を受け継ぎつつも、新たなアプローチを模索するアーティストたちが登場し、現代アートとしての地位も確立しています。彼らは、伝統的な技法に現代の視点を加えたり、異なる技術を組み合わせたりすることで、新しい作品を生み出しています。

特に、光や空間、視覚的な体験に焦点を当てた作品が人気を集めています。たとえば、インスタレーションアートとしての水墨画や、デジタル技術を用いた水墨画の新たな表現という形で、より広範なオーディエンスにアプローチしています。これにより、若い世代にも水墨画の魅力が伝えられ、ますます主流のアートとして認知されつつあるのです。

6.2 海外における水墨画の影響

日本をはじめとするアジアの国々を経て、北米や欧州でも水墨画が広まり、影響を与えつつあります。多くの外国の画家が、中国の水墨画の技法や哲学を取り入れ、自身の作品に反映させる動きが見られます。この流れは、国際的なアートフェアや展覧会においても確認することができ、多様な文化が交差する場となっているのです。

また、国際的なアートスクールやワークショップでも水墨画が教えられ、多くの人々がその技法を学ぶ機会を得ています。これにより、文化的な理解が深まり、水墨画という技法が持つ奥深さが国内外で認識されるようになっています。

6.3 水墨画の教育と普及活動

水墨画の教育と普及が重要な課題となる中、さまざまな団体やスクールがその活動を行っています。特に、子ども向けのアートプログラムやワークショップでは、楽しみながら水墨画を学べる機会が設けられています。これにより、若い世代がこの伝統的な技法に触れ、その魅力に気づくことができるのです。

また、オンラインプラットフォームを活用した水墨画の教材やレッスンも増えてきており、地域や国にかかわらず、だれでもアクセスできる環境が整いつつあります。こうした取り組みは、技術的な成長のみならず、文化の交流や理解を深めるうえでも非常に有効です。

終わりに

水墨画は、その深い歴史と特有の技法を持ち、今なお多くの人々に愛されています。技法別の道具の使い方や練習方法を知り、自らのスタイルを確立することで、同時に水墨画の魅力を再発見するきっかけとなるでしょう。現代においても、伝統と革新が共存し、新たな表現が生まれる水墨画の世界は、これからも人々に感動を与え続けることでしょう。