1. 中国文化における水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

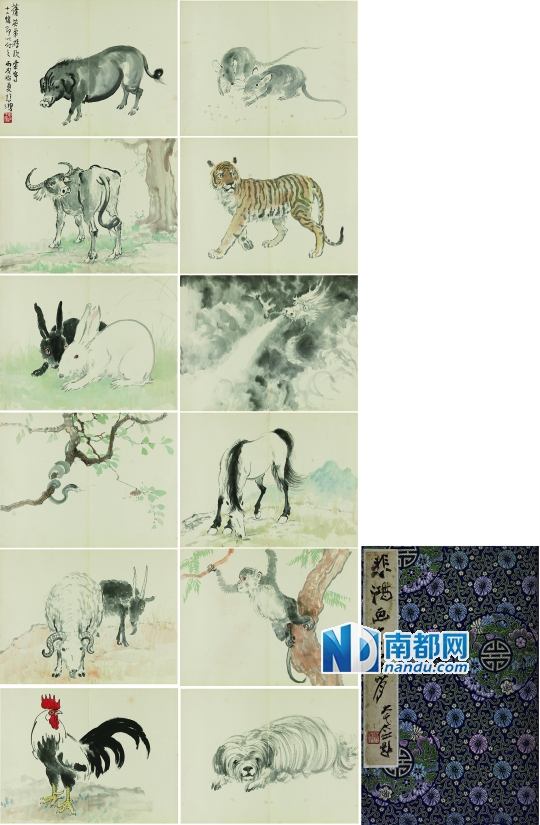

水墨画は、おそらく中国文化の中で最も古い絵画の形式の一つです。その起源は、古代の岩絵や陶器の装飾にまで遡ることができますが、正式に水墨画として認識されるようになったのは、唐代(618–907年)からとされています。この時期、書道との結びつきが強く、筆の使い方が非常に重要視されました。また、初期の水墨画は、主に風景画や花鳥画が中心だったため、動物表現はそれに伴い発展していきました。

水墨画が広く普及するきっかけとなったのは、宋代(960–1279年)です。この時期には、技術的な革新があり、多くの画家が水墨画の新しいスタイルを探求しました。特に、動物を描く際のリアリズムが追求され、細部にわたる観察が重視されました。このような流れは、後の元代(1271–1368年)や明代(1368–1644年)に入っても続き、さらに多様なスタイルが生まれました。

1.2 主要な歴史的時代

水墨画の歴史を通じて、いくつかの主要な時代が存在します。例えば、元代には、ゴシック的な筆使いが特徴的な画家が現れ、その作品は非常に個性的でした。明代には、院体画と呼ばれる厳格なスタイルが確立され、動物表現においても、より装飾的な要素が強まりました。特にこの時代は、動物をモチーフにした作品が盛んに描かれ、特に獅子や鶴といった神秘的な動物が人気を博しました。

清代(1644–1912年)に入ると、画家たちはまた別の観点から動物を捉え始めます。この時期の画家は、より自由なスタイルを追求し、自然の中での動物の姿を捉えようとしました。特に動物の表情や動作を詳細に描写することに重きを置き、その結果、より生き生きとした作品が数多く生まれました。動物の描写は技術の発展だけでなく、文化的な意味合いも持ち合わせていたのです。

1.3 水墨画の発展と変遷

水墨画は、時代とともにさまざまな変遷を遂げてきました。その背景には、絵画だけでなく、社会情勢や思想が大きく影響しています。例えば、清代においては、西洋との交流が進んだことで、外国の技術や素材が取り入れられるようになりました。これにより、水墨画も新しい表現方法を模索するようになりました。

また、歴史的な変化に伴い、水墨画のテーマも多様化しました。儒教の影響を受け、道徳的なメッセージが込められた動物表現や、自然との調和を願う作品が増えました。特に、自然の中の動物を描くことは、詩的な表現として大切にされ、観る者に深い感情を呼び起こしました。このように、水墨画の動物表現は、単なる視覚的な美しさだけでなく、文化や歴史を反映したものであったのです。

2. 水墨画の基本技法

2.1 筆使いとインクの操作

水墨画の技術は、筆使いに大きく依存します。筆は、素材に集められた特別な毛で作られ、筆の種類によって描ける線やタッチが異なります。一般的に、細かい描写には細い筆、背景や大きな面積には太い筆が使われます。このように、画家は筆の持ち方や動かし方にこだわり、それによって作品全体の雰囲気を大きく変えることができます。

インクの操作もまた重要な要素で、墨の濃淡や濁り具合を使い分けることで、立体感や奥行きを表現します。水でインクを薄めたり、逆に濃くしたりすることで、さまざまな効果を生み出せます。このようなテクニックは、特に動物の毛並みや質感を表現する際に非常に役立ちます。例えば、虎の毛は力強さを漠然と感じさせるような描写ができ、逆に鳥の羽は軽やかさを表現することが可能です。

2.2 画材の選択と準備

水墨画には、使用する画材の選択が非常に重要です。一般的には、特製の和紙や絹が使用されますが、それぞれの素材には独自の特性があります。和紙は吸水性が高く、墨が滲むことで独特の味わいが生まれます。一方、絹は滑らかで、すっきりとした線が描けるため、細かいディテールを出しやすいです。

また、画材の準備も一つのアートです。墨をすりこぎで丁寧にすり、その濃さを調節することは、画家の感性を反映します。そのため、画家は墨の濃淡や質感のみならず、自分の気持ちや意図も込めてインクを準備します。このプロセスは、単なる技術的な作業ではなく、創造的な表現へとつながる重要なステップです。

2.3 スタイルの違いと特徴

水墨画には、様々なスタイルが存在します。一般的に、伝統的なスタイルと現代的なスタイルに分けられます。伝統的なスタイルでは、写実性が重視され、動物や風景を忠実に再現しようとする傾向があります。一方、現代的なスタイルでは、抽象的な表現や、自分の感情や思想を反映させるような自由な表現が試みられています。

動物表現においても、明確なスタイルがあります。例えば、工筆画という繊細さを重視したスタイルでは、動物の表情や動作が非常に精巧に描かれます。対照的に、奔放なタッチで力強い表現を行う「大写意」スタイルでは、動物の姿をおおまかに捉え、それが視覚的に受け取られることに重きを置きます。どちらのスタイルも、動物が持つ特性や象徴を引き立てるために色彩の使い方が重要になります。

3. 動物表現の意義

3.1 動物の象徴と意味

水墨画における動物表現は、単純な描写にとどまらず、深い象徴的な意味が込められています。中国文化において、動物はそれぞれ特有の意味や象徴を持っており、それが絵画においても反映されています。例えば、ドラゴンは力と権力の象徴とされ、特に皇帝に関連付けられます。一方、鳳凰(ほうおう)は、優雅さや平和を象徴し、しばしば雙龍(ドラゴンと鳳凰のペア)として描かれます。

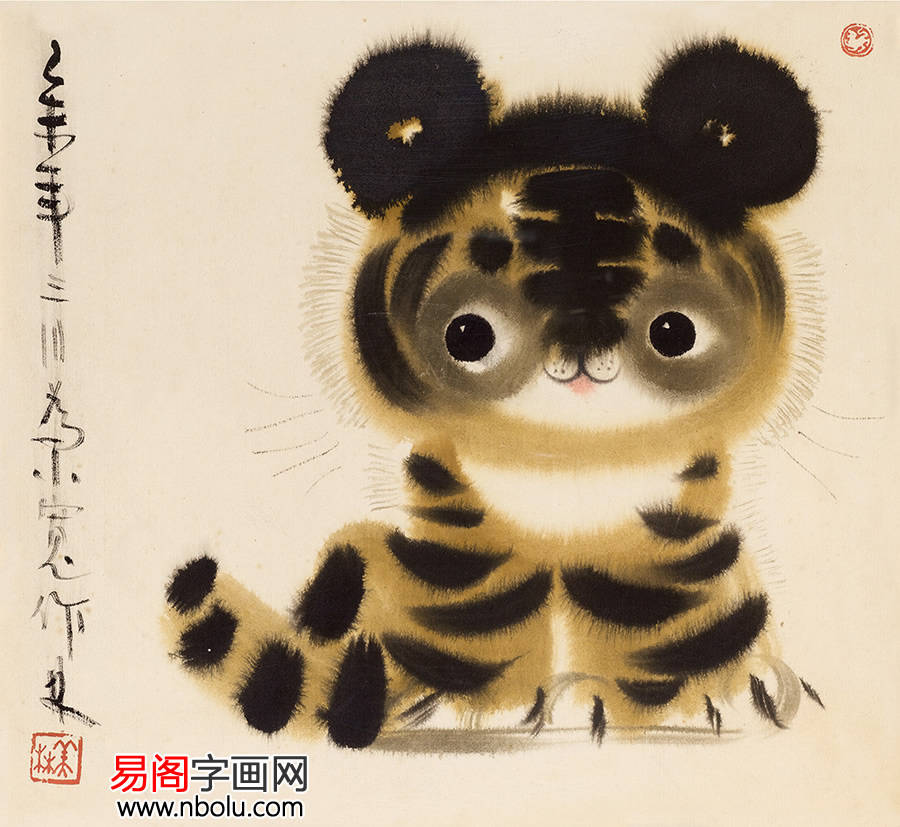

また、動物の選択は、作者の感情や伝えたいメッセージとも密接に関係しています。例えば、虎は勇気や強さを表し、描くことで作者の願望や夢を具現化することができるのです。こうした象徴性は、観る者にさまざまな感情を呼び起こし、その作品の深みを増すものとなります。

3.2 動物表現における美学

水墨画の動物表現には、美学的な側面も欠かせません。動物たちの形や動き、そしてそれらを取り巻く風景や背景が、視覚的に調和するよう意図されます。筆致や色彩の使い方によって、動物の美しさや生命力が引き立てられ、作品全体に一体感が生まれます。

たとえば、カラフルな鳥を描く際には、羽の一枚一枚がしっかりと描かれ、背景には水や木々、空が絡むことで、動物の生態や環境までもが表現されるのです。こうした美的要素は、単に観賞するだけでなく、観る者に感情や思考を促す力を持っています。美しい形や色彩は、視覚的な快感を提供し、観る者を夢中にさせます。

3.3 動物の描写方法

動物を描く際の技法も非常に多様です。細部にわたる描写を行う工筆技法、あるいは大写意による大胆な筆致など、状況や意図によって使い分けられます。特に、動物の特性を強調するためには、それに応じた描写方法が必要です。例えば、動物のしなやかな体のラインを描くためには、流れるようなタッチが求められます。

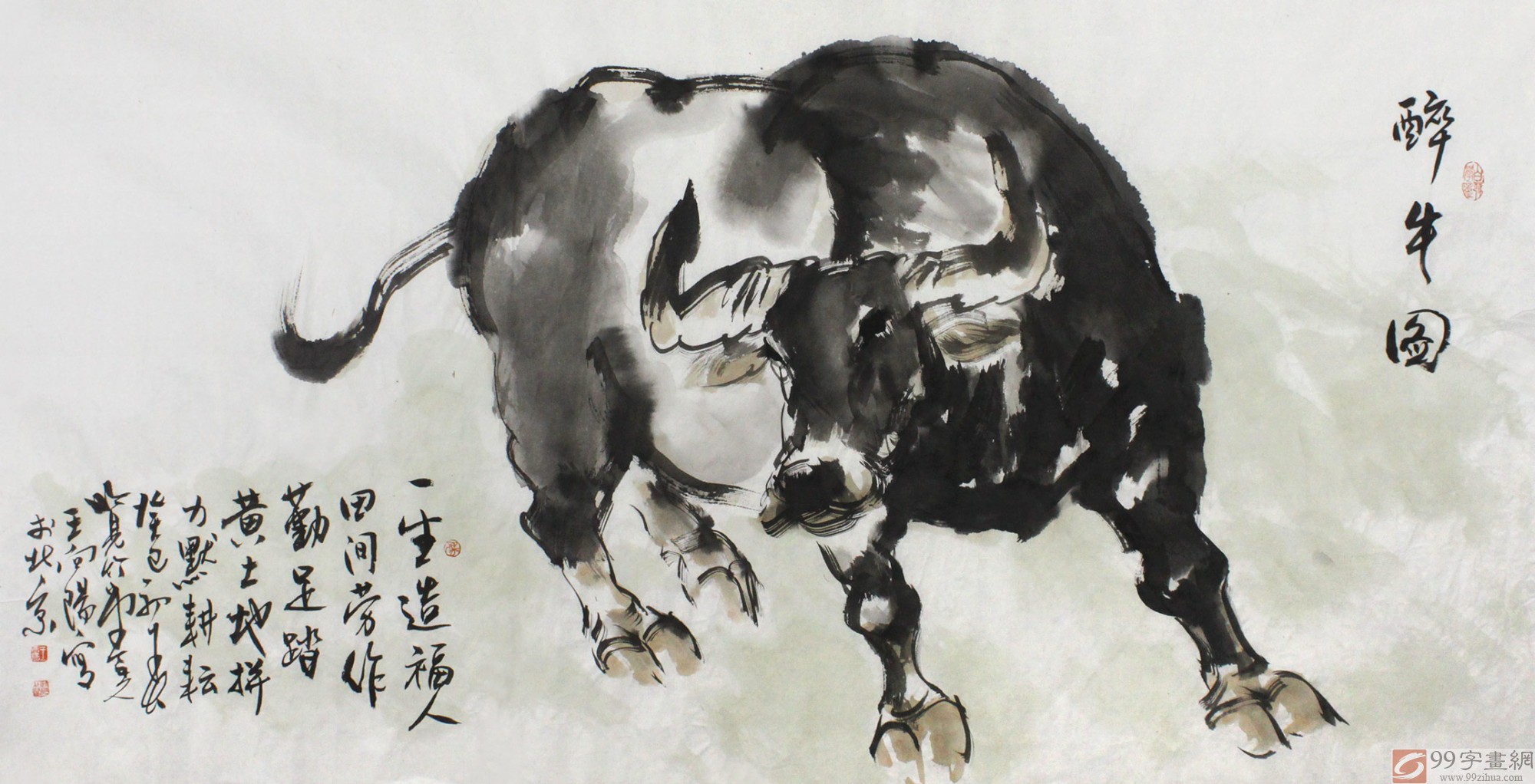

技法の選択は、画家の意図やメッセージにも影響します。たとえば、力強い動物を描く場合、シャープで力強い線が好まれますが、逆に優雅さや柔らかさを表現したい場合には、やわらかい筆致が選ばれることが多いです。このように動物の描写方法は、その瞬間の情景や動物の持つ特性を最大限に引き出すために欠かせない要素となります。

4. 色彩の役割

4.1 色彩の基本理論

色彩は、視覚的な要素として非常に重要な役割を果たします。水墨画においては、色彩は墨の濃淡によって表現されることが多く、その効果は非常に独特です。例えば、墨の濃い部分は力強さを、薄い部分は柔らかさを示すと言えます。このように、色彩の使い方一つで、作品全体の印象が大きく変わるわけです。

水墨画の色彩は、基本的に数種類の色を組み合わせることで構成されますが、混色の技術も求められます。特に、動物表現では、毛の生え方や光の当たり方などを考慮に入れて、色彩を選ぶ必要があります。それにより、よりリアルな質感や動きが生まれ、観る者を惹きつけます。

4.2 水墨画における色彩の基本的な使い方

水墨画では、基本的に白と黒のコントラストが強調されますが、時には薄い色合いの絵の具が使われることもあります。特に、動物表現では、色の使い方が非常に重要です。例えば、鳥の羽や花の色を挿入することで、作品が一層鮮やかになります。

動物の描写においては、その種類や性別によっても使う色が異なります。例えば、オスの孔雀を描く場合は、青や緑の鮮やかな色合いが使われるのに対し、メスの孔雀では、より地味なトーンが選ばれることがあります。このように、色彩は動物の性質を表現する大きな手助けとなります。

4.3 色彩が表現する感情と雰囲気

色彩は、作品に感情や雰囲気を付加する重要な要素です。例えば、温かみのある色彩は見る人に安心感を与え、冷たい色合いは寂しさや静けさを表現します。水墨画においても、このような効果は大いに活用されます。

動物が持つ特性を色彩で表現することは、観る者に強い印象を与えます。たとえば、穏やかな犬を描く場合、暖色系の柔らかい色合いを使うことで、その生き生きとした表情や愛らしさが引き立てられます。逆に、冷酷な狼を描く際には、寒色系の鋭い色が選ばれ、その存在感を強調します。このように、色彩は作者が伝えたい感情を視覚的に表現する重要な手段となります。

5. 水墨画の動物表現における色彩の具体例

5.1 鳥の描写と色彩の使い方

水墨画において鳥の描写は非常に人気があり、その色彩の使い方も多様です。特に、鶴や鳳凰は、吉祥の象徴としてよく描かれます。例えば、鶴の羽を描く際は、白を基調にしつつ、青や黒で陰影をつけることで、羽の質感や光沢を生かします。このようにすることで、観る者はその美しさを一層感じることができます。

鳳凰の描写では、鮮やかな赤や緑、青といった色彩が絡まり、贅沢な印象を与えます。特に、カラーの重ね方や印影の組み合わせで、華やかさや神秘性が強調されます。色彩が象徴的に用いられることで、鳥の持つ特性がより強く伝わり、作品全体が生き生きとした印象を持つことができるのです。

5.2 獣の描写と色彩の使い方

獣の描写においては、その力強さや威厳を表現するため、色彩の選択が一層重要です。たとえば、虎を描く際には、オレンジや黒の強いコントラストが用いられ、そのダイナミックな姿勢と力強さを際立たせます。さらに、夕焼けのオレンジ色や緑の草原を背景にすることで、虎の存在感が一層引き立てられます。

また、獅子を描く場合は、金色や白の色合いを使って、神々しさを表現することがあります。このように、色彩を巧みに使うことで、獣の持つ恐怖感や威圧感だけでなく、その美しさや神秘性も引き出すことが可能です。厳かな雰囲気を持たせるために、背景をあえてシンプルに描くことで、獣自身にスポットを当てることができます。

5.3 昆虫とその他の動物の描写

昆虫の描写においては、その小ささや繊細さを表現するための色彩の使い方が鍵となります。例えば、蝶を描く場合、複雑な模様の色彩を繊細に表現することで、その美しさを際立たせます。特に、透明感のある翅は、ほんのり色をつけることで、光の当たり方によって変化する感覚を持たせることができます。

さらに、小動物やその他の動物の描写にも、色彩は重要な要素です。例えば、ウサギを描く場合は、白やグレーの柔らかい色合いを使用することで、愛らしさを引き立てます。周囲の風景と合わせて表現することで、その動物の特性を引き出し、観る者に親近感を与えることができます。このように、水墨画における色彩の使い方は、動物の持つ特性を反映するための重要な手段なのです。

6. 現代における水墨画の展望

6.1 伝統と現代の融合

現代においても、水墨画は多様なスタイルで展開されています。伝統的な技法を守りながらも、現代的なアプローチを取り入れた作品が多く見られるようになりました。このように、古い技術を用いていても、新しい視点やテーマを加えることで、全く異なる作品を創り出すことが可能となっています。

例えば、現代のアーティストは、抽象的な形や色を取り入れて、時にはポップアート的な要素を加えることもあります。これにより、若い世代にも水墨画の魅力が伝わりやすくなり、より広範な観客に親しまれるようになりました。こうした変化は、文化の継承と発展に寄与しています。

6.2 新しい技法と表現方法

現代の水墨画では、さまざまな新しい技法が試みられています。デジタル技術の導入や異素材とのコラボレーションなど、伝統的な水墨画に新たなデザインと表現が加わっています。また、インスタレーションアートとしての要素を取り入れ、大規模な作品を創り出すアーティストもいます。

その中で、色彩の使い方にも大きな変化が見られます。大胆な配色や、意外な素材を使った実験的な作品が登場し、観る者に驚きや新しさを提供しています。このように、現代アートとしての水墨画は、新しい表現方法を通じて、さらなる可能性が広がっています。

6.3 国際的な影響と受容

現在、水墨画は国際的な舞台でも評価されています。海外での展示やワークショップが行われることで、異文化間の交流が図られ、さまざまな国のアーティストたちが水墨画に挑戦しています。これにより、水墨画が持つ独自の美しさや象徴を知る機会が増え、さらなる発展が期待されています。

また、国際的なアートシーンにおいても、水墨画の技法やスタイルが影響を与えつつあります。他の絵画スタイルとのコラボレーションが進む中で、新しい表現が生まれ、アートシーン全体に新風をもたらしています。水墨画は、これからも新しい可能性を秘めた表現方法として、多くの人々に愛され続けることでしょう。

終わりに

水墨画の動物表現における色彩の使い方について、さまざまな観点から見てきました。歴史的背景や技法の重要性、色彩の役割や具体的な作品例に至るまで、その深い魅力を感じることができたのではないでしょうか。水墨画は、ただ美しいだけでなく、多くの意味や感情を内包する特別なアート形式です。

現代においても、この伝統的な技法は進化を続け、新しい世代のアーティストによって新しいスタイルと表現が模索されています。水墨画の動物表現は、その豊かな文化的背景と深いメッセージを持ちながら、今後も美しさと感動を提供し続けることでしょう。水墨画に興味を持つすべての人々にとって、さらなる探索と発見が待っているはずです。