漢字と計算の文化的な違い:中日比較

漢字は中国の文化にとって重要な役割を果たしてきましたが、その影響は中国だけに留まりません。日本へ導入された漢字も、日本文化の中に深く根付いています。この文章では、漢字と計算の関連性を通じて、中日両国の文化や教育制度の違いを探っていきます。両国の漢字の起源、発展、そしてそれがどのように計算に影響を与えているのかを比較し、最後には今後の展望についても考えてみましょう。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

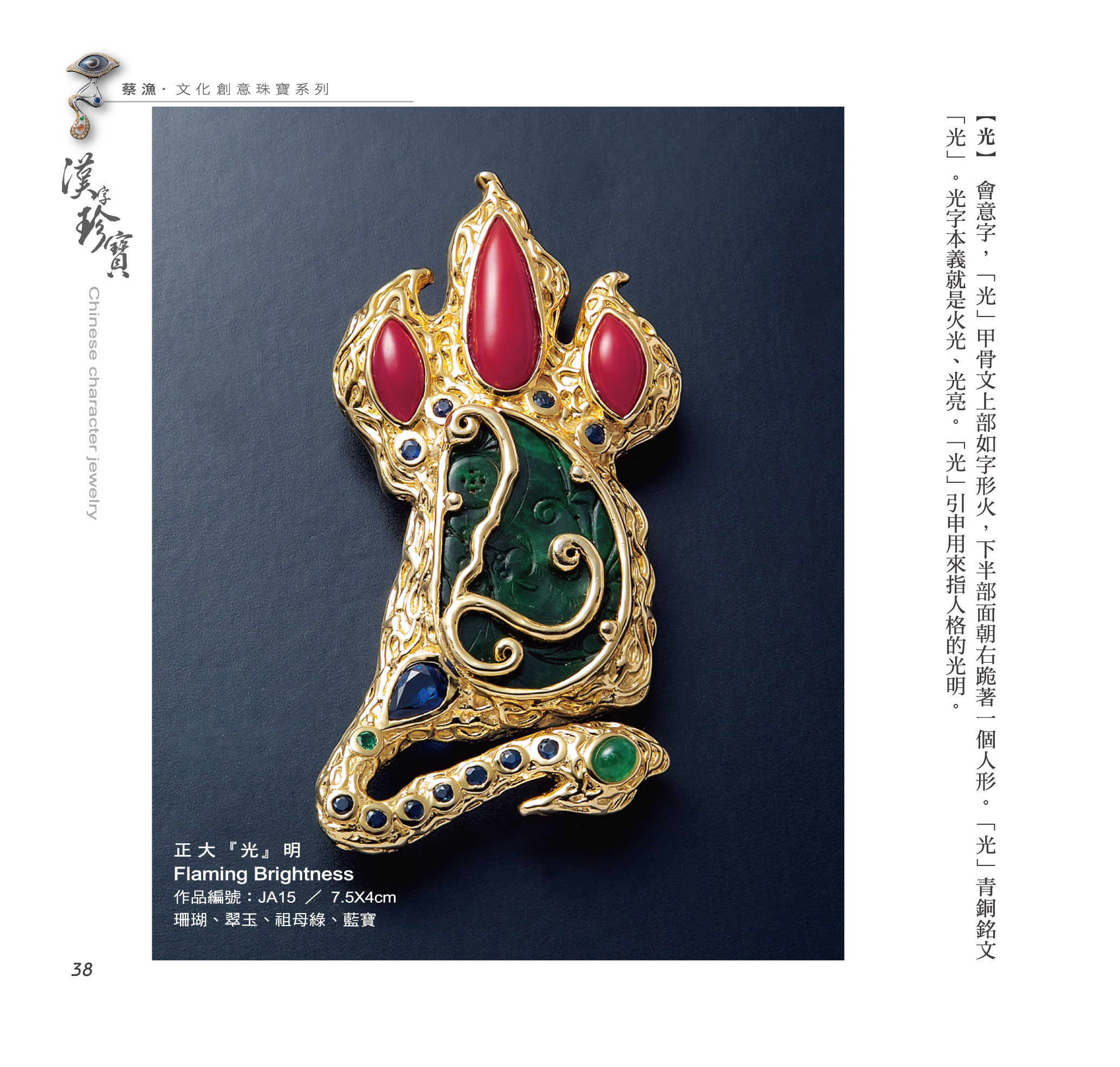

漢字は古代中国で約3500年前に起源を持つ文字体系であり、最初は亀甲や骨に刻まれたものでした。これらの初期の文字は、後の漢字の基礎を形成しました。西周時代に入ると、漢字はさらに発展し、さまざまな書体が生まれました。漢字の歴史を通して、実際の物事を表現するための象形文字や指示文字が例として挙げられ、漢字がただのコミュニケーションの手段でなく、文化や思想の発信者であることがわかります。

漢字の歴史的背景を振り返ると、文字が単なる記号でなく、文化の鏡であることを実感します。例えば、古代の中国人が自らの生活や信仰を漢字に込めたことで、漢字はその土地や時代に特有の文化的要素を表現しています。また、漢字は時間と共に変化し、地域による方言や方書が影響を与えるため、同じ漢字でも異なる意味を持つことがあるのも大きな特徴です。

1.2 漢字の変遷と地域差

漢字は時代と共に進化し、その形や意味が変化してきました。特に、隋唐時代の漢字は書道や美術に大きな影響を与え、様々な書体が誕生しました。一方で、地域による差も大きく、台湾や香港では繁体字が使われるのに対し、現代中国本土では簡体字が一般的です。このような変遷は、国や地域の歴史的背景や文化に深く結びついています。

地域差について言えば、広東や福建方言を話す人々は漢字を通じて独自の文化や哲学を表現しています。例えば、広東語では同じ漢字でも発音や意味が異なることがあり、それが地域文化を形成する一因となっています。このように、漢字の変遷は単なる文字の進化ではなく、言語や文化の多様性を映し出す重要な要素です。

1.3 漢字の構造と意味

漢字の構造は、部首と呼ばれる部分で構成されており、それぞれ意味を持っています。例えば、「水」や「氵」が部首に含まれる漢字は、ほとんどが水に関連する意味を持つことが多いです。この構造は、漢字を学ぶ上で非常に役立ちます。部首を理解することで、初見の漢字でもその意味をなんとなく推測できることが多いからです。

さらに、漢字には表意性と表音性があります。表意的な側面では漢字が表す意味を、そのまま受け取ることができるのに対し、表音的な側面では漢字の読み方に注目することが重要です。この2つの特徴が合わさることで、漢字は豊かな表現の可能性を持つことができます。特に、漢字が持つ意味の深さは、計算や数学的な表現においても重要で、それが境界を越えた文化的な交流を育んでいます。

2. 漢字と計算の関連性

2.1 漢字が計算に与える影響

漢字は計算において非常に重要な役割を果たします。例えば、中国語では数を表す漢字が複数あり、それぞれの数字に独特な意味付けがされています。「一」は「始まり」を意味し、数の「最小」としての重要性を持っていることがわかります。このように、漢字が数をどのように表現するかは、文化的なバックグラウンドに基づいています。

計算において、漢字は単なる記号として使われるだけではありません。たとえば、古の中国では計算を助けるための符号や形式が生まれ、それが漢字と結びつくことで、より効率的な数の操作が可能になりました。これにより、人々は複雑な計算を漢字を使って行うことができ、商業活動が活発化しました。

2.2 漢字による数の表現方法

数の表現において、漢字は非常に独自のアプローチを持っています。例えば、中国語では「十」(10)や「百」(100)などの数字を組み合わせることで、他の数字も表現します。これは直感的で、特に幼少期からの教育においては、漢字による数の理解が進む要因となります。同様に、日本語でも「十」「百」の使い方が、中国からの影響を受けています。

また、漢字の持つ概念的な意味は、数字自体の価値を強調する要素ともなります。たとえば、「千」という漢字は「多くの」というイメージを持ち、大きな数字の象徴ともなっています。これにより、単なる数の記号以上の文化的な意味を持ち、数字を扱う時にもそれが表れるのです。

2.3 計算における漢字の使用例

古代の中国では、商人が漢字を使って取引の際に計算を行っていました。伝票や商業帳簿の中で、数字の表現が漢字で書かれており、特に「壹」「貳」「叁」といった表記が用いられました。この使い方は、単なる数字の羅列ではなく、計算行為を文化的に表現する手段となっていました。

日本においても、漢字は教育の中で重要な役割を果たします。特に、算数や数学の授業において、漢字を使って数や計算を学ぶことが一般的です。これにより、子どもたちは漢字を通じて数の概念を理解しやすくなります。たとえば、「足す」「引く」といった動詞も、漢字を用いることで直感的に理解できる要素を持っています。

3. 日本における漢字の受容

3.1 漢字の導入とその影響

日本に漢字が伝わったのは、5世紀頃のことであり、中国の文化が日本に影響を与えるきっかけとなりました。最初は漢文(漢語の文法)を通じた学問や宗教の伝播に使われていましたが、時間が経つにつれて、日本語においても漢字の使用が広がりました。この導入は、日本の教育や文学、さらには日常生活にも大きな変化をもたらしました。

日本の歴史的背景において漢字が受け入れられた過程は、決して平坦ではありませんでした。多くの漢字が直接翻訳される一方で、音読み(中国語の音)と訓読み(日本語の意味)を融合させることで、日本語の独自性を保ちました。これによって、日本語の文法構造の中に漢字が織り込まれていったのです。

3.2 日本語における漢字の使用状況

現在の日本語において、漢字は不可欠な存在となっており、文章を読む上での基盤を形成しています。例えば、学校教育では、漢字学習が重要視されており、小学校から高校にかけて、生徒は多くの漢字を習得します。この漢字学習は、単なる記憶作業ではなく、漢字の意味や成り立ちを理解することで、より深いコミュニケーション能力を育むことにつながります。

また、日常生活においても、看板や広告、書類など、さまざまな場面で漢字が使用されています。漢字の使用は、情報を効率的に伝える手段としても機能しており、特に視覚的な情報伝達には大きな役割を果たしています。このように、日常での漢字の存在は、日本文化においては非常に重要なのです。

3.3 漢字教育の現状

日本における漢字教育の現状は、国の教育方針や学習指導要領によって大きく影響を受けています。小学校の段階では、学年ごとに習得すべき漢字が定められており、段階的に学ぶことが求められています。しかし、実際には子どもたちが漢字を学ぶ際に苦労することも多く、特に複雑な形を持つ漢字や、同音異義語の理解に時間を要することがあります。

近年では、ICTを活用した漢字教育も注目されており、アプリやゲームを通じて楽しく学ぶ試みが増えています。これにより、子どもたちが漢字に興味を持ち、自ら学ぶ意欲を高めることができるようになっています。さらに、親や教育者の指導においても、漢字の背景や文化的意義に焦点を当てることで、漢字学習の意味を深める取り組みが進められています。

4. 中日比較:計算と文化の違い

4.1 計算方法の違い

中日両国における計算方法には、文化的な違いが顕著に現れています。中国では、伝統的に点を用いた算盤(そろばん)を用いることが一般的でした。特に、計算が必要な商業活動において、その精度とスピードが重視されます。一方、日本では、算盤や電卓を使用する一方で、手計算を重んじる教育スタイルが根付いています。このような計算手法の違いは、教育環境や商習慣の違いによるものです。

また、計算の際に使用される語彙にも違いがあります。例えば、日本では「足す」や「引く」といった言葉が使われますが、中国語では「加」や「减」と表現されます。この言葉の違いは、計算思考のスタイルや文化的背景を反映しています。

4.2 数の概念と文化的背景

数の概念に関しても、中日両国は異なる側面を持っています。中国文化においては、数字には特別な意味が込められていることが多いです。例えば、「8」は「発(繁栄)」を意味するため、非常に縁起が良いとされています。このような潜在的な意味が数字に対する理解を深化させ、商業や日常生活に影響を与えています。

一方、日本語でも数字の意味には文化的な側面がありますが、特に数字の発音や形に対して美的な感覚が求められ、美しさを重視する文化も根付いています。そのため、例えば「四」(し)は「死」と同音であるため、避けられることが多く、数字の持つ響きにも敏感です。このように、数の概念は文化背景と密接に関わっていることが理解できます。

4.3 教育制度におけるアプローチの差

教育制度においても、中国と日本は異なるアプローチを取っています。中国では、計算能力を高めるための競争が重視される傾向があります。多くの生徒が早期から厳格な算数教育を受け、競争を通じて能力を高めようとします。この背景には、優れた成績が社会での成功につながるという考え方があります。

対照的に、日本の教育は協同学習や探求学習が強調されるため、計算だけでなくその過程や、相手を尊重する姿勢も重視されます。これにより、計算力とともに、コミュニケーションや協力を育むための環境が整えられています。こうした違いは、教育の目指すところや文化の価値観が色濃く反映されているといえるでしょう。

5. 漢字と計算:未来の展望

5.1 デジタル時代における漢字の役割

デジタル時代に突入した現代社会では、漢字の役割にも大きな変化が見られます。スマートフォンやパソコンが普及する中で、漢字を打つ際に予測変換が使用され、若い世代は手書きの漢字に対して苦手意識を持つこともあります。しかし、これが漢字の理解を阻害するかというと、一概にはそうとも言えません。むしろ、デジタル環境においても漢字の学習が促進されている場合もあるのです。

例えば、中国ではオンライン教育プラットフォームが発展し、多くの学びの機会が提供されています。日本でも同様に、漢字学習アプリやオンラインコースが増えており、多様な学び方が広がっています。これにより、従来の教育スタイルにとらわれず、より効果的な学習法が可能となっているのです。

5.2 国際化と漢字教育の重要性

国際化が進む中で、漢字教育の重要性はますます高まっています。漢字を学ぶことで、中国と日本の文化や歴史を理解する手助けとなりますし、交流やビジネスにおいても役立ちます。特に日本企業が中国市場へ進出する際には、漢字の理解が必要不可欠です。また、中国企業が日本で活動する際にも、相互理解のために漢字教育が強化されつつあります。

このように、国際化の進展は漢字教育の必要性を再認識させています。そして、異文化理解やコミュニケーション能力の向上にも寄与することでしょう。各国の教育者や学者が協力し合うことで、より効果的な漢字教育プログラムの開発が期待されています。

5.3 異文化理解の深化を目指して

最終的には、漢字を通じて異文化理解を深めることが非常に重要です。両国の文化や歴史を知ることで、自国の文化を再考する良い機会となります。また、漢字が持つ深い意味や象徴性を理解することで、数の概念や計算方法における文化的な違いも実感できます。これこそが、国際的なコミュニケーションを豊かにする一つの手段です。

このように、漢字と計算の関係を探求することは、単なる文字の学習を超え、深い文化的な理解や交流を促すものとなります。今後も中日間の漢字教育や文化交流が進むことで、互いの文化理解がより一層深まることを願っています。

終わりに

漢字と計算というテーマを通じて、中国と日本の文化的な違いや共通点を探ることができました。漢字の起源や発展、計算に対する影響を通じて、両国の教育や文化がどのように交わり、発展してきたのかを理解することができました。今後も、漢字を通じて異文化理解が進むことを期待し、両国の文化が抱える独自性を尊重し合える関係を築いていく重要性を再確認しました。この知識をもとに、さらなる学びと発展の道を歩んでいきたいと思います。