漢字と異文化交流:日本への影響と適応

漢字は中国の古代文明において誕生し、その後何千年もの間にわたって発展してきました。その過程で、漢字は東アジアの様々な文化に影響を及ぼし、特に日本においては独自の進化を遂げました。本記事では、漢字の起源から日本への伝来、さらには日本文化への影響と現代における位置付けまで、詳細に探求していきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

漢字は紀元前3000年頃、中国の黄河流域で生まれたと考えられています。初期の漢字は象形文字として、物や事象を視覚的に表現するものでした。例えば、「日」や「月」といった文字は、それぞれ太陽と月を象ったものです。このような象形文字は、当初は具体的な物体を表すためのものでしたが、次第に抽象的な概念を表現するためにも使われるようになりました。

この誕生から数世代を経て、漢字は形声文字や指事文字といった形態に進化していきました。形声文字は、音を示す部分と意味を示す部分から成る文字で、例えば「河」という字は「氵」という偏を持ち、水に関連する意味を持ちながらも「可」という音を持つ部分から音を借用しています。これにより、漢字の表現の幅は広がり、より複雑な概念を表現できるようになりました。

1.2 漢字の進化の過程

漢字の進化は、時代の流れと共に形を変えてきました。漢字は書体の変遷を経て、篆書、隷書、楷書、そして行書や草書といった多様なスタイルが生まれました。これらのスタイルは、文字を書くための工具や使用目的に応じて進化し、また、社会のニーズや文化的背景によっても影響を受けました。

例えば、隷書は漢代に広まり、文書の記録や事務的な用途に適した形として多く使用されました。一方で、楷書は唐代以降、教育や印刷において標準的な書体として普及しました。これらの進化を経て、漢字は時代を超えて多様な形で使用され続けています。

さらに、漢字は漢字文化圏の国々、例えば日本、韓国、ベトナムなどへの伝播を通じて、各国の言語や文化にも影響を与えました。漢字が持つ音韻や意味の多様性は、異なる文化や言語において独自の解釈や適応が行われるきっかけとなっています。

2. 漢字の日本への伝来

2.1 伝来の歴史

漢字は、日本に最初に伝わったのは6世紀頃とされています。当時、日本は大陸から文化や技術を受け入れる過程にあり、中国の影響下で発展していました。特に、高句麗や百済を通じて学問や文字が伝わり、日本の貴族層が中心となって漢字を学びました。

この時期、漢字は主に仏教経典や中国の歴史書、文学作品を通じて入力されました。特に仏教の伝来は、漢字の一般的な理解を深める重要な要素となり、日本人が漢字を理解しやすくしました。例として、『日本書紀』や『古事記』などの日本の古典文学は、漢字を駆使して編纂されました。

2.2 日本における漢字の受容

漢字が日本に伝わった後、それは単なる文字としてだけでなく、文化や思想の伝達手段としても受け入れられました。日本の支配層は、漢字を用いて法律や政治、歴史を記録し、国の運営に利用しました。また、漢字は日本の文学作品にも影響を与え、多くの詩や散文が漢字を使用して書かれるようになりました。

さらに、日本独自の音韻構造に合わせて、漢字は「音読み」と「訓読み」という二つの読み方が発展しました。音読みは漢字の中国語の音を模倣し、訓読みは日本語の意味に基づく独自の読み方です。このようにして、漢字は日本語の中で豊かな表現を可能にする重要な要素となりました。

また、平安時代になると、女性たちが漢字を使って文学作品を書き、さらに日本語独自の表現が発展していきます。この時期に生まれた作品には、源氏物語や枕草子などがあり、日本文学の礎を築き上げることとなりました。

3. 漢字の日本文化への影響

3.1 日本語における漢字の役割

日本語は、漢字、ひらがな、カタカナの三つの文字体系から成り立っています。この中で、漢字は特に名詞や動詞の根幹を形成しており、言葉の基本的な意味を伝える役割を果たしています。例えば、「山」や「川」、「食べる」や「飲む」といった漢字は、日本語の文章において欠かせない部分となっています。

漢字はまた、意味を持つ文字であるため、同じ音を持つ言葉でも異なる漢字を使うことで、ニュアンスや意味合いを伝えることができます。例えば、「行く」という動詞には「行く」や「行く」といった風に、異なる漢字が存在します。このような特性は、漢字ならではの豊かな表現を可能にしています。

さらに、漢字は日本語の文法構造にも影響を与えています。漢字が名詞や動詞として使用されることで、文章の骨組みが形成され、ひらがなやカタカナが補助的な役割を果たします。このような相互作用によって、日本語は多様な表現を実現しました。

3.2 漢字を用いた文学作品の創出

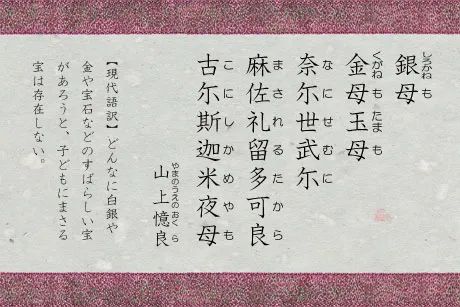

日本の文学史において、漢字はさまざまな文学作品の中心的な要素となっています。古典文学から近現代の文学作品まで、漢字は日本の詩や散文に深い影響を与えてきました。特に、漢詩や和歌は漢字を駆使した文学形態であり、多くの作家がその形式を用いて作品を創作しました。

例えば、平安時代の和歌では、漢字の美しさが表現されており、『万葉集』や『古今和歌集』といった作品には数多くの漢字が登場します。これらの事例からも分かる通り、漢字は日本の文学において表現の豊かさを引き出す鍵となっています。

近現代においても、漢字を用いた作品が数多く生み出されています。例えば、夏目漱石や芥川龍之介といった作家たちが著した作品には、繊細で深い感情が漢字を通じて描かれています。彼らは漢字の持つ表現力を生かすことで、自らの文学的な視点を読者に伝えました。

4. 漢字の適応と変容

4.1 かなと漢字の共存

日本語において、漢字とかなは共存する形で発展してきました。漢字は主に内容的な意味を伝える役割を果たし、かなは文法的な要素や助詞、接続詞などの役割を担うことが多くなっています。この二つの文字体系が組み合わさることで、日本語はその複雑さと豊かさを増しています。

特に、漢字を用いることで抽象的な概念や具体的な物を的確に表現できる一方、かなはその音の流れやリズムを表現するのに適しています。例えば、「花」という漢字と「はな」というかなの共存によって、視覚と聴覚の両方から日本語の豊かさを楽しむことができるのです。

このような共存の中で、漢字は日本語の発音体系に適応し、かなに基づいた形での書き言葉が形成されました。この結果、日本語は他の言語とは異なる独自の文法構造を持つに至ったのです。

4.2 表音文字としての漢字の変化

日本における漢字は、単なる表意文字としてだけでなく、表音文字としての役割も果たしています。漢字の音読みは、元々中国語の発音を基にしていますが、日本語の中で新たな発音体系に適応しました。これにより、漢字は異なる音の解釈を可能にし、より広範な表現を実現しました。

さらに、漢字が日本語の音韻体系に適応してきたことで、日本特有の音読みと訓読みが生まれました。これは、漢字がもたらす音の可能性を最大限に活かすことを意味しています。例えば、「学校」の「学」の部分は、音読みでは「がく」と読み、生徒たちは「がく」として教科学習を進めることができます。

このように、漢字が日本語の音韻と組み合わさることで、表音文字としての新たな役割を果たしています。文字が持つ音の力は、文学や詩においても重要な要素となり、多くの作家がそれを意識することで独自の作品を生み出しています。

5. 現代における漢字の位置付け

5.1 漢字教育の現状

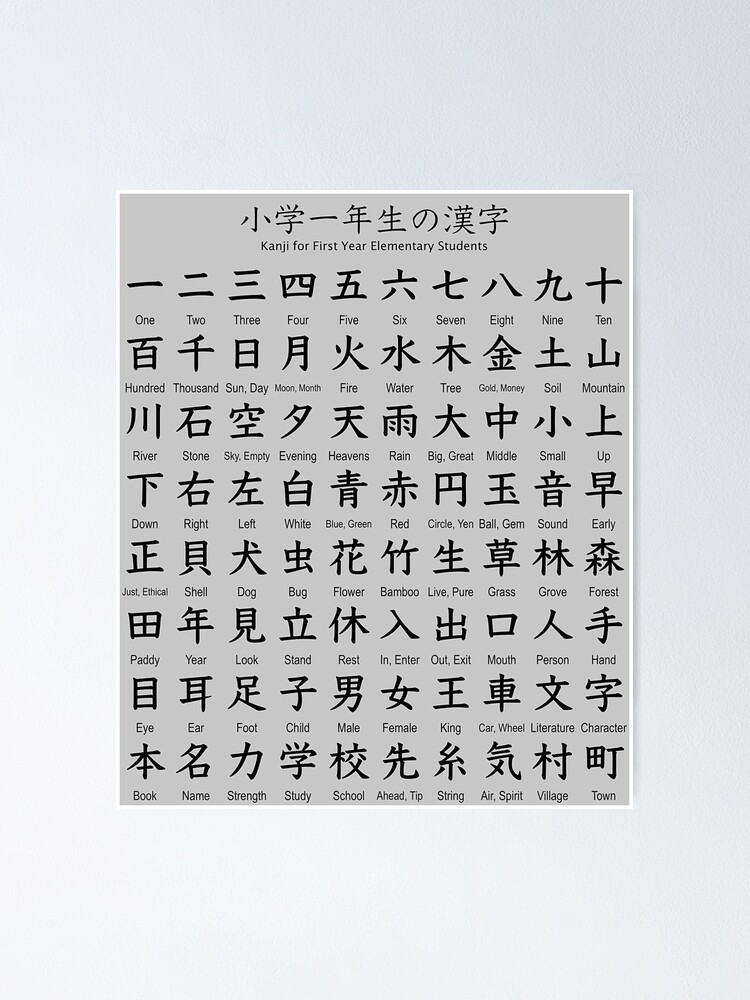

現代の日本における漢字教育は、教育制度の中で非常に重要な位置を占めています。小学校から始まり、中学校、高校にわたって学ぶ漢字は、日本語の基本を構成する要素であり、生徒たちは日常生活や学問の場で必要不可欠な存在として漢字を学びます。文科省が定めた「教育漢字」と呼ばれるリストには、学年ごとに習得すべき漢字が示されており、これは日本の教育の特徴でもあります。

しかし、現代のデジタル社会において、漢字の使用頻度は変化しています。キーボード入力やスマートフォンの普及によって、手書きの機会は減少し、漢字を覚えるための訓練が難しくなってきました。そのため、指導方法や教材の改善が求められています。また、正しい書き方や読み方を教えることが、漢字教育においての課題となっています。

加えて、外国人の日本語学習者に対する漢字教育も重要な側面です。日本語学校や留学プログラムでは、漢字の基本を学ぶことが求められ、彼らが日本社会にスムーズに適応できるようになっています。このような国際的な視点からも、漢字教育の重要性はますます高まっています。

5.2 漢字の未来と国際的な視点

漢字の未来については、様々な見方があります。一方でデジタル化の進展により、漢字の使用が簡素化される可能性がある一方で、漢字文化の価値が再認識され、尊重されることも期待されています。例えば、中国や日本の若い世代の中には、漢字の美しさや意味深さに新たな興味を示す動きも見られます。

国際的な視点において、漢字が持つ可能性は、他国の文字や文化との交流においても重要です。日本語を学ぶ外国人だけでなく、中国語や韓国語を学ぶ人々にとっても、漢字は共通の文化的ルーツとしての役割を果たします。例えば、アジア言語学習者向けのプログラムでは、漢字を通じてアジア文化全般を学ぶアプローチが取られています。

漢字の持つ文化的な価値、教育における役割、国際的な交流の可能性は、今後もますます重要なテーマとなるでしょう。漢字が持つ美しさや複雑さを理解し、それを次世代に伝える役割は、私たちの責任でもあるのです。

終わりに

漢字の歴史や日本におけるその影響を探ることで、私たちは日本文化の深層に触れることができました。漢字は単なる文字ではなく、私たちの生活、思考、文化に密接に結びついていることが分かります。これからも漢字が持つ独自の魅力を大切にし、次世代に伝えていくことが重要です。漢字が持つ深い意味と美しさは、日本語そして日本文化の一部として、これからも存続し続けることを期待しています。