漢詩と俳句は、日本の詩文化において非常に重要な位置を占めています。特に、漢詩は日本文学に多大な影響を与え、俳句の形成においてもその影響は顕著です。この記事では、漢詩が俳句に与えた影響について詳しく見ていきます。漢詩の定義や歴史的背景から始まり、日本文化との接点、そして俳句の特徴と漢詩との関連性について掘り下げていきます。

1. 漢詩の概要

1.1. 漢詩の定義

漢詩は、中国の古典文学の一形態であり、主に漢字を用いる詩のことを指します。その形式は、多様であり、五言絶句や七言律詩、楽府、古風詩などがあります。漢詩は、言語の美しさと深い感情を表現する手段として重んじられてきました。言葉の音韻やリズム、対仗(あいぐう)などが、漢詩の特徴であり、この技術的な美しさが、詩の内容をより豊かにしています。

1.2. 漢詩の歴史的背景

漢詩の起源は、古代中国に遡ります。漢代には、詩経や楚辞などの古典が成立し、漢詩の基礎が築かれました。特に、唐代に入ると、李白や杜甫といった詩人が登場し、漢詩は最盛期を迎えます。彼らの作品は現在でも広く知られており、精神的な深さと豊かな情感が評価されています。また、宋代以降も漢詩は重要な文学ジャンルとして存続し、さまざまなスタイルが生まれました。

1.3. 漢詩の主要な形式

漢詩にはいくつかの主要な形式があります。五言絶句は、五つの言葉から成る四行詩で、簡潔さと深い表現が特徴です。一方、七言律詩は七つの言葉から成る八行詩で、音韻の美しさが際立ちます。古風詩は、形式にとらわれない自由なスタイルですが、漢詩特有のテーマや美的価値は依然として保持されています。これらの形式は、後の日本の俳句の発展にも影響を与えました。

2. 漢詩と日本文化の接点

2.1. 漢詩の伝来

漢詩は、古代中国から日本に伝わる過程で、さまざまな形で受け入れられました。7世紀から8世紀にかけて、中国の文化が日本に流入し、特に奈良時代には漢詩が広く詩的表現として用いられるようになりました。当時の貴族たちは漢字を学び、漢詩を詠むことで教養を磨いていました。これにより、日本の文学や教育においても漢詩が重要な役割を果たすようになったのです。

2.2. 初期の漢詩受容

平安時代に入ると、漢詩はさらに人気を博し、多くの貴族が自ら漢詩を詠み、作品を残しました。紫式部や清少納言などの著名な女性作家たちも、漢詩を取り入れた作品を描いています。このように、漢詩は日本の文学に多大な影響を与え、詩の内容や形式に新たな視点を提供しました。特に、自然や人の心情を描写する手法は、後の俳句に受け継がれることになります。

2.3. 日本における漢詩の影響

日本における漢詩の影響は、単に詩の形式に留まらず、当時の社会や文化にも深く根付いています。貴族の間では、漢詩を詠むことが教養の象徴とされ、詩を通じて自己表現を行いました。これにより、漢詩を基盤とした文学が盛んになり、さまざまな文人たちが影響を受けつつ、自らのスタイルを模索しました。その結果、和歌とともに、俳句が発展する土壌が築かれたのです。

3. 俳句の概要

3.1. 俳句の定義

俳句は、日本の伝統的な詩の一形態で、5・7・5の合計17音から成ります。これは、非常に短い形式でありながら、しばしば深い感情や情景を表現します。俳句は、自然や季節感を強調することが多く、その表現はしばしば、瞬間的な感覚や発見を捉えることを目指します。特に、季語を用いることで、作品に特有の情感を持たせるのが特徴です。

3.2. 俳句の歴史的背景

俳句の起源は、16世紀の連歌に遡ることができますが、本格的に独立した詩形としての俳句が確立されたのは、江戸時代のことです。松尾芭蕉は俳句の先駆者として知られ、彼の作品は詩的深さと情緒豊かな表現によって広く評価されています。また、彼に続く多くの詩人たちが、俳句を通じて新しい文学の潮流を作り上げていきました。

3.3. 俳句の主要な形式

俳句の基本的な形式は、前述の通り5・7・5の音数から成りますが、その中でも様々なスタイルが存在します。例えば、季節を表す季語を必ず含めることが多いですが、一部の俳句ではこの限りではなく、自由な発想が受け入れられることもあります。また、近年では現代俳句と呼ばれる作品が増え、形式にとらわれない詩が数多く創作されています。

4. 漢詩が影響を与えた俳句の特徴

4.1. 漢詩のテーマと俳句の関係

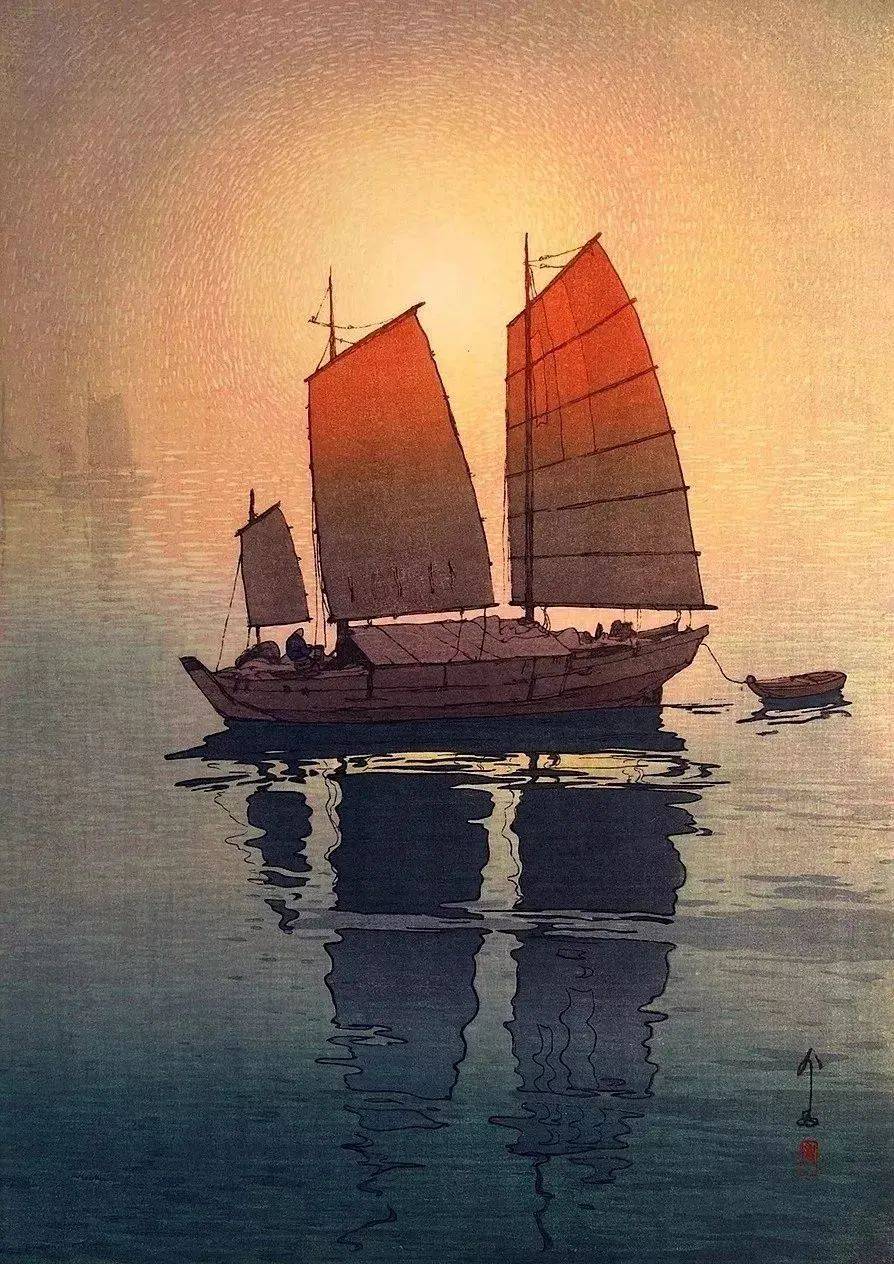

漢詩と俳句には共通するテーマが多く存在します。両者とも自然や人間の感情を深く掘り下げ、詩としての美しさを追求しています。たとえば、漢詩に多く見られる「月」や「花」のモチーフは、俳句においてもしばしば扱われるテーマです。俳句においても、これらの自然の美しさや儚さを表現することで、心の動きを描写する手法が用いられています。

4.2. 表現技法の相違と共通点

漢詩は、音韻の美しさや技巧的な構成を重視する一方で、俳句はその短さゆえに、直感的な表現や瞬間の捉え方が重要です。ただし、漢詩の影響を受けた俳句も多く存在し、特に象徴的な表現や景観描写において、漢詩の持つ技法が息づいています。これにより、漢詩の緻密な思考と俳句の直感的な感受性が交錯し、相互に補完し合っています。

4.3. 漢詩の文体が与える影響

漢詩の文体は、形式的な美しさだけでなく、情感を豊かに表現する力を持っています。俳句もまたその影響を受け、特に詩的な響きやリズムに敏感な表現が多く見られます。俳句の中で漢詩的な表現が取り入れられることにより、より深い意味や情感を与えることが可能となります。このように、漢詩の文体が俳句に与えた影響は、非常に重要な要素だと言えるでしょう。

5. 漢詩と俳句の比較

5.1. スタイルの違い

漢詩と俳句のスタイルには明確な違いがあります。漢詩は長めの形式であり、細かい音の規則や対仗の技法を駆使して表現されます。一方、俳句は非常に短い形式で、最小限の言葉で最大限の表現を目指します。この違いは、漢詩が持つ技巧的な美しさと俳句が求めるシンプルさの違いを反映しており、それぞれに独自の美学があります。

5.2. 感情表現のアプローチ

漢詩は、感情表現において非常に豊かであり、しばしば悲しみや喜び、自然への畏敬などの深いテーマを扱います。対照的に、俳句は、瞬間的な感情や鋭い感受性を表現することが多いです。たとえば、季語を用いることで、その瞬間に感じたことを鮮やかに描写します。これにより、俳句は短い中にも深い感情を宿らせることができ、読者に強い印象を与えるのです。

5.3. 歴史的発展の対比

漢詩と俳句は、それぞれ異なる歴史的背景を持ちながら発展してきました。漢詩は古代中国に始まり、長い歴史の中で多くの栄光を誇ってきました。それに対して、俳句は日本に特有の進化を遂げ、江戸時代に独立した形式として確立されました。このように、両者は異なる文化や時代に根付いており、その発展の過程は全く異なっていますが、相互に影響し合うことも多かったのです。

6. 結論

6.1. 漢詩と俳句の相互作用

漢詩と俳句は、互いに影響を与え合うことで、それぞれの文化や表現が豊かになってきました。漢詩の美学や技法が、俳句の中に取り入れられることで、俳句はより深い表現力を持つようになりました。一方、俳句の短い形式や直感的な表現は、漢詩に新たな視点を提供することにもつながったのです。

6.2. 現代における漢詩の影響

現代においても、漢詩は日本の詩人たちにとって重要なインスピレーション源となっています。多くの詩人が漢詩を研究し、その技法やテーマを取り入れることで、新たな作品を生み出しています。特に、俳句の中に漢詩の影響が見られる作品は少なくなく、その交流は現在でも続いています。

6.3. 今後の研究の可能性

漢詩と俳句の関係についての研究は、まだまだ発展の余地があります。両者のさらなる比較や、文化的交換の具体例を掘り下げることで、新たな見解が得られるでしょう。また、現代の詩における漢詩の影響や、新たな詩のスタイルにおける相互作用について探求することも重要です。このように、漢詩と俳句の関係についての研究は、今後も多くの可能性を秘めています。

終わりに、漢詩が与えた俳句の影響は、文学的な交流において非常に重要なテーマです。漢詩の深い表現と俳句の瞬時の美が交差し合うことで、日本の詩文化は豊かに育まれてきました。今後の研究が、これら二つの文学形式のさらなる理解を深めることを期待しています。