漢詩の音楽性と日本の楽曲への影響について見ていきましょう。漢詩は古代中国から現代まで続く魅力的な文学形式であり、音楽性が非常に重要な要素とされています。この文章では、漢詩の基本的な概念から始まり、その美学、他の文学形式への影響、さらに漢詩が日本の楽曲にどのように影響を与えたのかを詳しく探ります。漢詩は単なる文字の集合ではなく、その中には深い意味や美しさが込められています。それでは、早速その世界に飛び込んでみましょう。

1. 漢詩の基本概念

1.1 漢詩の定義

漢詩とは、漢字を使って書かれた中国の詩のことを指します。特に唐詩や宋詞など、時代や形式に応じて多様なスタイルがあります。漢詩はその言語的特性から、情報を美しく、そして効果的に伝える力を持っています。この形式の詩は、しばしば自然や人間の感情、歴史といったテーマを扱っています。漢詩という言葉は一般的には、五言絶句や七言律詩のような特定の形式を指すことが多いですが、それに限らず幅広い詩のスタイルを含みます。

1.2 漢詩の歴史的背景

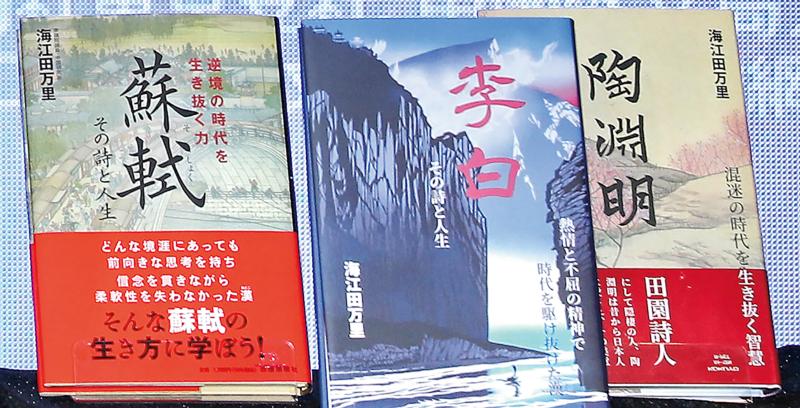

漢詩の起源は古代まで遡り、周の時代には既に詩が存在していました。しかし、漢詩の本格的な発展を遂げたのは、主に唐代の時代です。この時期には、多くの詩人が登場し、作品を残しました。特に李白や杜甫といった詩人は、漢詩の黄金時代を築き、彼らの詩は今でも多くの人々に愛されています。これらの作品は、当時の社会情勢や文化を反映しており、後の世代にも強く影響を与えています。

1.3 漢詩の主な形式

漢詩の代表的な形式には、五言絶句、七言絶句、五言律詩、七言律詩などがあります。五言絶句は、四行から成り立ち、各行が五音で構成されています。一方、七言絶句は七音の行が四行で構成されるため、より多様な表現が可能になります。律詩は、各行に特定の音韻規則があるため、詩のリズムが一層際立ちます。これらの形式は、詩の内容や作者の意図に応じて使い分けられ、漢詩の音楽性を豊かにしています。

2. 漢詩の美学

2.1 漢詩における韻律

漢詩の韻律は、その美しさと音楽性の根幹をなしています。韻律とは、音声の抑揚やリズムを指し、詩を朗朗とした響きで伝えるために極めて重要です。特に律詩においては、音の配置やリズムが厳密に決まっており、これが詩の魅力を高めています。例えば、李白の「静夜思」では、音の流れが非常に滑らかで、巧妙に配置されているため、音楽的な響きを持ちながら、深い感情を描写しています。

2.2 漢詩の象徴と比喩

漢詩では、自然や日常生活の中から得られた象徴や比喩が多用されます。これにより、詩は単なる言葉の羅列ではなく、視覚的なイメージや感情を喚起します。たとえば、月や花、雲などの自然の要素は、多くの詩で使われる象徴です。王之涣の「登鹳雀楼」では、昇る太陽が新たな希望を象徴しており、このような比喩が詩の深さを感じさせます。こうした象徴的な表現は、詩に独特の感情を宿らせ、聴く人々に豊かな想像力をかきたてます。

2.3 漢詩の主題と動機

漢詩は、友情、愛、孤独、自然、歴史など、さまざまなテーマを扱います。それぞれの詩人は、自らの経験や感情を基にこれらのテーマを探求し、独自の視点を持って表現します。例えば、杜甫の詩は、戦乱の中での苦しみや生活の困難を描いており、彼の社会的な意識が色濃く反映されています。一方で、李白の詩には、自由や酒を求める精神が表れており、彼の自己を打ち明ける率直な表現が多くの人々の心をつかんでいます。

3. 漢詩が影響を与えた他の文学形式

3.1 散文と漢詩の融合

漢詩は、散文と融合することで新たな文学的表現を生み出しました。特に、清代以降の文学において、詩と散文が交わることで、新しい作品が生まれました。詩の美しい韻律と散文の自由な表現が組み合わさることで、作品に一層の深みが加わります。たとえば、阮籍の散文詩は、漢詩のリズムを散文に持ち込み、感情を豊かに表現しています。このように、漢詩が散文に与えた影響は作品の幅を広げ、新たな文学の可能性を示しています。

3.2 漢詩の翻訳とその意義

漢詩は、他の言語に翻訳されることによって世界中に広まり、その独自の美学が伝わります。特に日本や韓国、さらには西洋諸国でも漢詩が翻訳され、文学的な影響を与えています。例えば、日本の俳句や和歌には、漢詩の影響が色濃く反映されています。このような翻訳は、単に言葉を変えるだけでなく、文化の架け橋の役割も果たしています。翻訳を通じて異なる文化が交流し、新たな文学スタイルが形成されるのです。

3.3 漢詩を基にした現代文学

現代文学においても、漢詩は影響を与え続けています。特に、現代の詩人たちは、古典的な漢詩の技法を取り入れながら新しい表現を追求しています。こうした試みは、漢詩のエッセンスを保持しつつ、現代的なテーマやスタイルを加えることで、全く新しい文学の形が生まれています。たとえば、現代のシンガーソングライターたちが漢詩の表現を引き合いに出し、自らの歌詞に取り入れることが増えています。これにより、漢詩の影響力は新たな世代に引き継がれています。

4. 漢詩の音楽性

4.1 漢詩のリズムとメロディー

漢詩の音楽性は、そのリズムとメロディーに表れています。漢詩の韻律は、一種の音楽的なパターンを形成し、声に出して詠むことによってその音楽性が際立ちます。特に、韻を踏んだり、音の抑揚を意識したりすることで、詩の美が引き立ちます。詩を朗読することは、単なる文字の発声ではなく、音楽的な行為としての側面を持っています。このような漢詩のリズムは、日本の伝統音楽においても重要な役割を果たしています。

4.2 漢詩における音響効果

漢詩は、音響効果を利用することで、より深い印象を与えます。特に、声の高低や、リズムの変化によって、詩の感情を強調することができます。例えば、悲しい内容の詩では、声を低く抑えたり、拍をゆっくりと取ったりすることで、聴く人に深い感動を与えることができます。こうした音響効果は、詩の内容と結びついており、漢詩の感情を直接的に伝える力を持っています。

4.3 漢詩と伝統音楽の関係

漢詩と伝統音楽は密接に結びついており、多くの漢詩が実際に歌われてきました。特に、唐代には詩を歌うことが流行し、詩人自身が音楽を伴奏した例もあります。例えば、中国の古楽器である箏や二胡を用いて、詩が名曲となり、耳に残る旋律を持つものも多く存在しました。このような伝統的な音楽と漢詩の組み合わせは、詩の表現力をより豊かにし、新たな芸術的な体験を提供してきたのです。

5. 日本の楽曲への影響

5.1 漢詩と和歌の関係

漢詩は、日本の和歌と深い関係を持っています。特に、平安時代において、貴族たちは漢詩を学ぶことが上流社会の教養とされていました。和歌は日本語の特性を生かした詩形であり、古典漢詩の技法を取り入れながら独自の発展を遂げました。たとえば、和歌の中に見られる「枕詞」や「序詞」といった技法は、漢詩の韻律とうまく組み合わさり、リズミカルな表現を生む要素となっています。

5.2 漢詩がもたらした音楽スタイル

漢詩が日本に伝わることで、いくつかの音楽スタイルが生まれました。古典音楽や民謡においては、漢詩の韻律やリズムが取り入れられ、楽曲に深みを持たせています。また、能楽や歌舞伎などの伝統芸能でも、漢詩に基づいた歌や演技が見られ、その芸術的効果を高めています。この影響は、現代のJ-Popにおいても漢詩のテイストを感じさせる作品が増えていることから、幅広い表現に広がりつつあります。

5.3 現代日本音楽における漢詩の影響

現代の日本音楽には、漢詩を基にした作品が数多く存在します。シンガーソングライターたちが漢詩からインスパイアを受けて歌詞を書いていることが多く、漢詩の美しさや深い意味合いが新しい形で表現されています。例えば、俳句や短歌の技法を取り入れた歌詞は、聴く人々に感情的な響きを与え、独自のスタイルを形成しています。これによって、漢詩の伝統が現代に息づき、新たな作品として生まれ変わっているのです。

6. まとめと今後の展望

6.1 漢詩の継承と発展

漢詩は、その豊かな歴史と深い美学から、現在においても継承され続けています。教育の現場では、古典文学として扱われ、多くの学生が漢詩に触れています。このような取り組みは、漢詩の魅力を次世代に伝える重要な役割を果たしています。それに加えて、漢詩の表現が現代の文学や音楽に用いられることで、その伝統が新たな形で生まれ変わる可能性も広がっています。

6.2 漢詩に基づく新しい創作の可能性

現代文学や音楽の中で、漢詩を基にした新しい創作が続々と登場しています。これまでの漢詩の技法やスタイルを取り入れることで、新たな表現が生まれ、受け継がれる文化が進化しています。特に、デジタルメディアやSNSの発展により、若いアーティストたちが自身の作品に漢詩からインスピレーションを受ける機会が増えていることも注目すべき点です。

6.3 国際的視点から見た漢詩の意義

最後に、漢詩は国際文化交流の重要な一環としての役割も果たしています。翻訳を通じて世界中にその美しさが伝わっている今、さまざまな国の文人たちが漢詩に触れ、独自の表現として昇華させています。このように、漢詩は単なる中国の文化財ではなく、国際的な文芸活動における共通の資源として、人々を結びつける可能性も秘めています。

終わりに、漢詩の音楽性とその影響についての探求は、私たちの文化にとって重要な意味を持つことを再確認させられました。詩のリズムや美しさは、古代から現代に至るまで、多くの人々の心を打ち、感動を与えています。今後も、漢詩の力が新たな創作を生むことを期待したいと思います。