中医学は、数千年の歴史を有し、独自の理論と実践法を持つ伝統的な医療体系です。近年、西洋医学との交流が進む中で、中医学の価値や適用範囲が見直されています。本稿では、特に中医学と西洋医学の交流に焦点を当て、その背景や現状、未来の展望について詳しく掘り下げます。

中医学の概要

中医学の定義

中医学は、古代中国から伝わる伝統医学の一形態であり、心身の調和を重視します。具体的には、「気」や「血」、「津液」といった重要な概念を基に、人間の体を理解し、病気の予防や治療を行います。中医学は、病気の原因を身体そのものだけでなく、生活習慣、環境、感情など多岐にわたる要因と捉え、総合的にアプローチする点が特徴です。

近年では、日本や欧米諸国でも中医学が広がりを見せており、鍼灸や漢方薬が一般的な治療法として認知されています。このような背景から、中医学は単なる伝統的な療法にとどまらず、現代医療においても有効な手段とされています。

中医学の基本理念

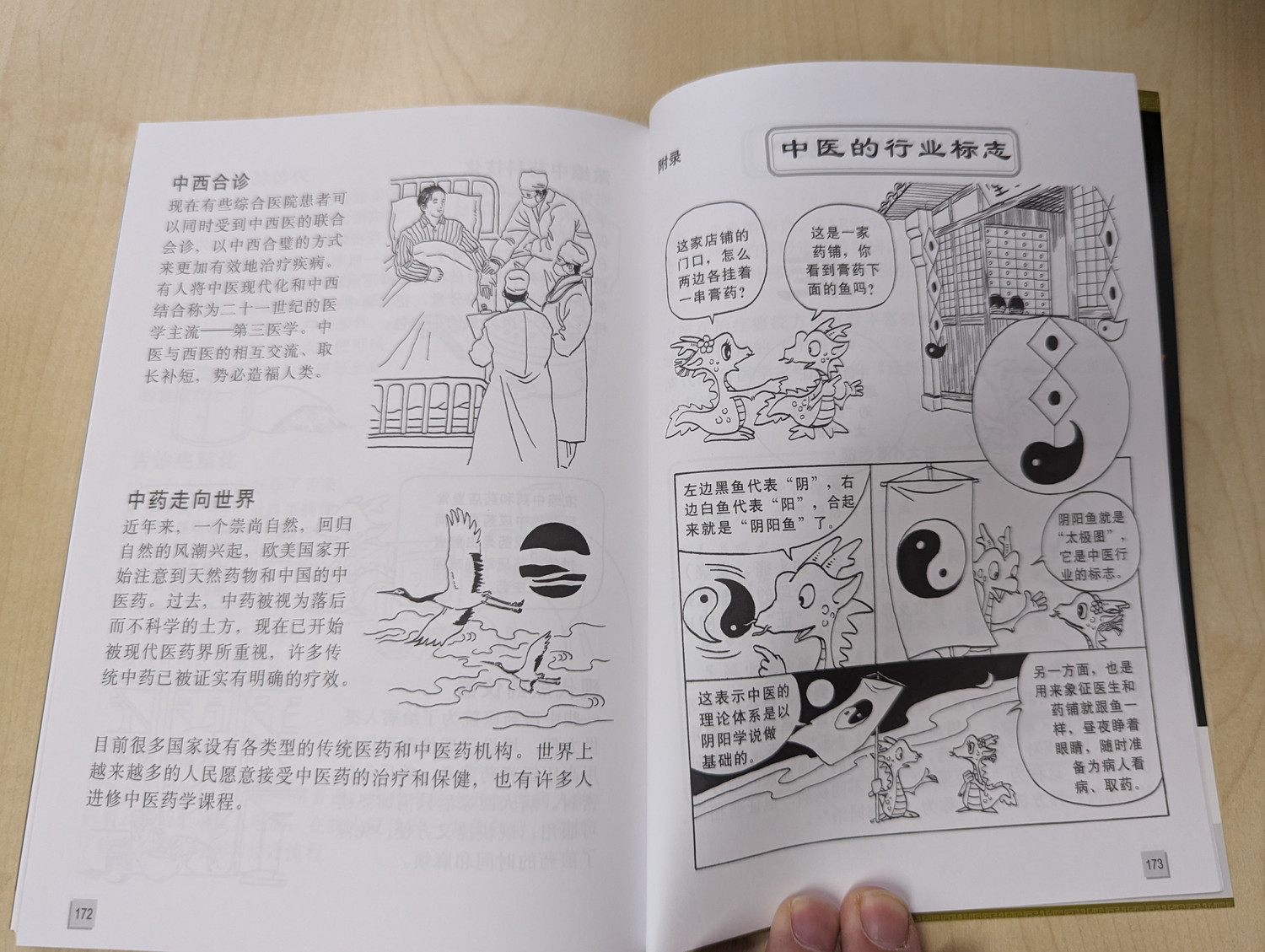

中医学の基本理念は、陰陽のバランスと五行説に基づくものです。陰陽の概念は、互いに相反するが補完し合う二つの力の相互作用を大切にし、これによって健康を維持することを目指します。たとえば、体温が高すぎると感じられるとき、陰を強化するような治療を行うことが推奨されます。

また、五行説は、木、火、土、金、水の五つの要素が相互に影響を与え合い、身体や心の状態に影響を及ぼすという考え方です。この理論をもとに、病の原因を探り、適切な治療法を選択することが中医学の核心です。

中医学の歴史

古代の中医学

中医学の歴史は、紀元前の中国にその起源を持ちます。最初の文献として知られる《黄帝内経》には、中医学の基本的な理論や治療法が記されています。この時期、中医学は、多くの哲学的要素や宗教的な観点と結びついており、医療の実践は神秘的な儀式と絡み合っていました。

また、古代の医師は、観察を元に様々な治療法を編纂していました。たとえば、当時用いられていた鍼灸の技術は、身体の特定のツボを刺激することで病気を治療するというもので、今でも多くの人に利用されています。

中世の中医学の発展

中世に入ると、中医学はさらに発展を遂げました。特に、宋代から元代にかけて、多くの中医学書が書かれ、医術が洗練されました。この時代、多くの薬草が集められ、漢方薬としての体系が整えられました。たとえば、《本草綱目》は薬草の使用方法や効果を詳細に記述した重要なものであり、今もなお多くの研究者に参照されています。

中世中医学の発展は、特にマッサージや気功などの実践方法に影響を与えました。これらは、身体のエネルギーの流れを調整し、痛みを和らげ、ストレスを軽減するために用いられる重要な技術とされています。

近代中医学の変遷

19世紀から20世紀前半にかけて、中医学は西洋医学と接触し、多くの変革を迎えました。この時期、中国国内外で近代医学の影響を受けながら、中医学の理論と実践法が見直されることとなります。特に、戦後は中医学の再評価が進み、国際的にも注目されるようになりました。

このような中医学の変遷は、新たな研究や教育機関の設立、さまざまな国での医療制度に取り入れられることによって具現化しました。たとえば、アメリカの大学では中医学に関するコースが開設されており、留学生が多く学ぶようになっています。

中医学の主要理論

陰陽の理論

中医学における陰陽の理論は、宇宙や人体に広く存在する二元的な性質を表しています。陰は冷たさや静けさを、陽は熱さや活動を象徴しており、これらが調和することで健康が保たれるとされています。たとえば、頭痛がある場合、それが陰によるものであるなら、陰の要素を和らげる治療が推奨されることがあります。

陰陽のバランスは、日常生活のあらゆる側面にも反映されます。季節や食事、生活リズムに応じて、自分の陰陽を調整することが健康維持に繋がります。この理論を利用することで、病気の予防も可能となります。

五行説

五行説は、木、火、土、金、水の五つの要素が相互に関連しているとする理論です。この概念は、自然界だけでなく、人体の健康や疾患にも適用されます。たとえば、肝臓は「木」に対応し、心臓は「火」に対応するため、これらのバランスを考慮することで、治療方針が決まります。

この理論を使った診断方法も存在し、患者の体質や症状に応じて、最適な治療法を導き出すことが可能です。五行説に基づく治療方法は、非常に幅広く、漢方薬や鍼灸療法など、さまざまなアプローチが取られます。

気・血・津液の概念

中医学は「気・血・津液」という三つの基本概念を中心に成立しています。「気」はエネルギーの源であり、「血」は栄養やホルモンを運ぶ役割を果たし、「津液」は体液を意味します。これらが調和することで、健康な状態が保たれるとされています。

いずれかの要素が不足したり過剰になることで、さまざまな病気が引き起こされることがあります。たとえば、「気」が不足している場合は、疲れやすく、意欲がなくなるといった症状が現れることがあります。このような状態に対して、中医学では気を補うための治療法が提案されます。

中医学の実践方法

漢方薬

漢方薬は、中医学の中でも非常に重要な治療法の一つです。植物や鉱物、動物性の成分を組み合わせた調合薬であり、個々の症状に応じた適切な処方が重点的に決定されます。たとえば、冷え性の人には温性の生薬が用いられることが多いです。

漢方薬は、診断を基にした個別化治療がなされるため、患者ごとに異なる処方が行われます。このような細やかな配慮が、漢方薬の有効性を高める要因の一つであり、加えて副作用が少ない点も特長です。

鍼灸療法

鍼灸は、細い針を身体の特定のツボに刺すことで、エネルギーの流れを整え、健康を促進する療法です。鍼灸は、痛みの緩和やストレスの軽減に非常に効果的であることが多く、日本国内でも多くのクリニックで注目されている治療法となっています。

実際に、バックペインや頭痛、慢性疲労など、さまざまな医療現場で鍼灸療法が用いられ、患者の体質改善やリラクゼーションに寄与しています。一部の病院では、鍼灸を西洋医学の治療と併用することで、より高度な治療効果を上げている事例も見受けられます。

推拿(マッサージ)

推拿(すいな)は、中医学における伝統的なマッサージ技術で、筋肉や経絡に対して圧を加えることで、血液循環を促進し、緊張を開放します。日本でも「推拿」に基づくマッサージが行われており、リラクゼーションや疲労回復が期待されます。

この技術は、古代から広く用いられ、特にストレス社会においてその需要が高まっています。たとえば、デスクワークが多い現代では背中や肩のこりが問題となり、推拿を通じた解消法が多くの人に認知されています。

中医学と西洋医学の交流

中医学と西洋医学の比較

中医学と西洋医学は、アプローチの仕方が全く異なります。西洋医学は、主に科学的な実証を基にした診断・治療方法を採用しています。病気の根本原因を突き止め、薬剤や手術によって治療することが主流です。一方、中医学は、全体的なバランスとエネルギーの流れを重視するため、このアプローチは補完的な存在として位置づけられることがよくあります。

たとえば、風邪をひいた際、西洋医学では抗ウイルス薬や解熱剤を用いますが、中医学では気の流れを整える漢方薬が選ばれることが一般的です。このように、両医療の見解や方法論には明確な違いがあり、それぞれの利点を活かすことでより良い治療効果が期待されるのです。

現代における中医学の適用例

現代社会では、中医学がさまざまな病気の治療や予防に役立てられています。特に、慢性病やストレス関連の疾患に対する効果が研究されており、例えば、うつ病や不安障害、過敏性腸症候群の治療においては、漢方薬や鍼灸療法が併用されることが一般的です。

最近の調査によると、多くの医師が患者に対して中医学を推奨する場面が増えており、特にリラクゼーションや予防医学としての利用が注目されています。このような中医学の有効性は、欧米の研究機関でも受け入れられつつあり、治療法の一部として組み入れられています。

中医学の国際的な認知と未来の展望

中医学の国際的な認知は年々高まっています。特にアメリカでは、中医学に従事する医師や専門家が増加し、学問的な研究も進められています。国家レベルでも、治療法としての位置づけや教育プログラムが整備されていることが嬉しい進展と言えるでしょう。

未来においては、中医学と西洋医学がますます接近し、患者に対してより効果的な治療法を提供できるようになることが期待されます。治療法の選択肢が多様化する中で、個々の患者のニーズに応じたプランを提供することが望まれるようになります。これにより、新しい健康のパラダイムが確立されることでしょう。

まとめ

中医学と西洋医学の交流は、単なる伝統と現代医学の融合ではなく、患者に対する治療の質を向上させるための重要なステップです。中医学の持つ歴史的な知恵や理論は、現代社会においても大いに役立つものであり、両者が持ち寄ることで、新たな医療の可能性が広がることが期待されます。今後も、中医学がさらなる発展を遂げ、国際的な認知が高まることを願っています。