中医学は中国の伝統的な医学体系であり、何千年もの間、文化や生活に深く根付いてきました。その一方で、モダン医学(西洋医学)との統合と相互作用は、現在の医療現場で非常に重要なテーマとなっています。特に、疾患の予防や治療において、両者の良さを引き出すことが求められています。本稿では、中医学の基本概念から診断方法、治療法を考察しつつ、モダン医学との統合や相互作用について詳しく探ります。

中医学とその実践

中医学には長い歴史があり、その起源は古代中国にさかのぼります。最も古くからの医療文献は『黄帝内経』であり、これは中医学の基本理念を示しています。古代中国では自然との調和が重視され、医学もまたこの理念に基づいて発展しました。古代の医師たちは、人間の健康を自然法則や環境の影響に関連づけ、病気の原因を探求しました。このような背景の中で、医療は知識の蓄積と経験に基づいて進化していきました。

中医学の発展を語る上で、数多くの重要な文献が存在します。『傷寒論』や『金匱要略』などは、病気の症状や治療方法について詳細に記述されています。また、時代が進むにつれて、様々な流派が登場し、多様な治療方法が生まれました。これにより、中医学は単なる病気治療の手段を超えた一つの文化体系としても認識されるようになりました。

歴史的な人物も中医学の発展に大きな影響を与えました。華佗や張仲景といった著名な医師たちは、その時代の医学の実践を変えただけでなく、後の時代における医学の基礎を築きました。彼らの業績は現在でも多くの医師たちに尊敬されており、その教えは現代の中医学にも引き継がれています。

中医学の基礎概念

中医学の基本理解には、陰陽と五行という概念が欠かせません。陰陽は、宇宙の基本的な二元論であり、すべてのものはそのバランスによって成り立っています。体内の陰陽のバランスが崩れると、身体の不調が生じると考えられています。一方、五行(木、火、土、金、水)の考え方は、自然界や人間の健康がこれらの要素によってどのように影響されるかを示しています。例えば、木は春、火は夏、土は季節の変わり目、金は秋、水は冬と結びつき、それぞれ特有の特性を持ちます。

また、「気」「血」「津液」という3つの基本概念も中医学の重要な要素です。気は生命エネルギー、血は体内を循環する重要な液体、津液は体内の水分を指します。これらは全てが密接に関連しており、健康な身体を維持するためには、これらの要素のバランスが必要不可欠です。例えば、気が不足すると疲れやすくなったり、免疫力が落ちることがあります。また、血が不足すると冷え性や貧血などの症状が出ることがあります。

病因と病機の理解についても、中医学は独自の視点を持っています。外的要因(風、寒、熱、湿、燥、火の六淫)や内的要因(感情の乱れなど)は、病気を引き起こす原因となります。中医学では、これらの要因をチェックし、どのように体に影響を与えるのかを分析します。たとえば、ストレスは気の流れを滞らせ、体調不良を引き起こすことがあります。このように、中医学は体への影響を総合的に捉えるアプローチを重視しています。

中医学の診断方法

中医学の診断方法は、患者の状態を深く理解するために多様な手法を用います。まず、見立て(観察)ですが、これは患者の全体的な外見、皮膚の色、舌の状態などを確認することから始まります。例えば、舌の色が淡い場合は気血が不足している可能性があり、赤みが強い場合は熱がこもっていると考えられます。こうした視覚的な情報だけでなく、患者の日常生活や感情に関する観察も含まれます。

次に、聴診と問診が重要です。聴診では、患者の呼吸音や心臓の音を確認し、病気の兆候を把握します。一方、問診では、患者が抱えている症状や体調の変化について詳しく質問し、情報を集めます。これにより、見立てだけでは分からない内面的な要素も理解することができます。例えば、ある患者が慢性的な腰痛を訴える場合、その背後にはストレスが影響しているかもしれません。このように、体と心、両方のアプローチを通じて診断が行われます。

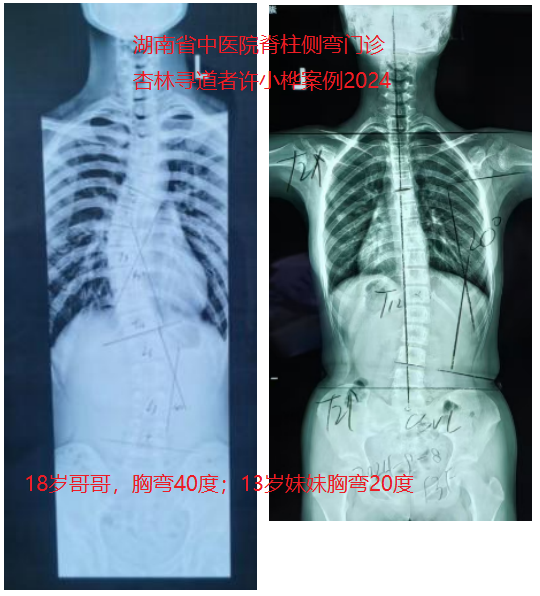

最後に、脉診による技術も欠かせません。脈の触診は中医学の診断において非常に重要で、脈の強さ、速度、リズムなどを通じて、身体の状態を詳細に知ることができます。特に、医師の経験が趣味を大きく左右します。例えば、脈が緊張している場合、体内にストレスや緊張が溜まっているサインと解釈されます。脉診は、数千年の歴史をもつ中医学の技術の一つであり、非常に奥深い意味があります。

中医学の治療法

中医学の治療法には、さまざまなアプローチがあります。まず、漢方薬は中医学における主要な治療法の一つです。漢方薬は、天然の植物や鉱物を原料にした薬剤で、患者個々の体質や病状に合わせて調整されます。例えば、風邪の初期段階では「麻黄湯」が用いられることが多いですが、症状に応じて他の漢方薬を併用することもあります。これにより、体全体のバランスを整え、病気を根本から解決することを目指します。

次に、鍼灸治療も広く利用されています。鍼灸は体内の経絡を刺激し、気の流れを円滑にすることで、痛みの緩和や健康の促進を図ります。例えば、頭痛や腰痛、消化不良などの症状に効果を示すことが多く、実際に多くの患者が鍼灸による改善を経験しています。鍼を打つ深さや刺激の強さなど、細かな技術が治療の効果を左右するため、専門の技術者による施術が求められます。

推拿(マッサージ)や気功、食事療法も中医学の治療法の一環です。推拿は経絡を刺激し、筋肉をリラックスさせることで、心身の疲労回復を助けます。また、気功は特定の呼吸法や動作を通じて「気」を高め、精神的な安定を図ります。食事療法では、体質に合った食材を選び、正しい栄養を摂取することで健康を維持します。例えば、寒がりの人には温める食材(生姜やニンニク)を推奨し、逆に熱がりの人には冷却効果のある食材(スイカやキュウリ)を提案します。

モダン医学との統合と相互作用

中医学と西洋医学の相違点は非常に興味深いものです。西洋医学は、主に生物学的な根拠と解剖学的知識に基づいていますが、中医学は全体的な視点から人間の健康を捉えます。西洋医学では、特定の病気や症状に焦点を当て、その治療が行われます。一方、中医学は身体全体のバランスを重視し、病気の根源にアプローチします。例えば、慢性的な痛みを西洋医学では鎮痛剤で一時的に抑えることが一般的ですが、中医学ではその痛みの原因を探り、体全体の調和を取り戻すことに重点が置かれます。

近年、これらの異なるアプローチを組み合わせた統合医療の実践例が増えています。ある患者が、がん治療を受ける一方で、漢方薬や鍼灸を併用することで、副作用を軽減しつつ、身体の免疫力を強化することができます。実際に、がん患者に対する研究では、鍼灸が痛みや不安を軽減する効果が見受けられています。このような協力的な医療のモデルは、患者にとってより良い治療結果をもたらす場合があります。

中医学の未来と課題についても考える必要があります。近年、世界中で中医学への関心が高まっていますが、科学的な根拠を求める声も多く、研究が進められています。ただ、伝統的な知識を現代の科学と結びつけることは簡単ではありません。中医学の個別性や経験に基づく治療法をどうやって数値化し、評価するかが課題です。それでも、中医学が持つ「人を全体として捉える」という思想は、今後の医療において重要な要素となるでしょう。

終わりに、中医学とモダン医学の統合は単なる流行ではなく、患者の健康を守り、より良い生活の質を提供するための道筋の一つです。両者の持つ強みを活かしながら、日本でも多くの人々が健康で幸せな生活を送れるように、今後の研究と実践が期待されます。