中医学と西洋医学は、それぞれ異なる文化と歴史に基づいて発展してきた医療システムです。これら二つの医学は、患者に対するアプローチや治療の手法、理論的基盤において多くの相違点がありますが、最近では相互理解と協力の重要性が認識されつつあります。本記事では、中医学とその実践の基本概念から始まり、両者の違い、そして最新の研究とエビデンスに焦点を当てて詳しく探求していきます。

中医学とその実践

1. 中医学の基本概念

1.1 中医学の定義

中医学は、中国で数千年の歴史を持つ伝統的な医学体系です。基本的には、体全体の調和とバランスを重視し、病気だけでなく健康そのものを具体的に捉えています。その定義としては、体と心、宇宙との調和を図ることが挙げられます。中医学は、物質的な治療だけでなく、精神的な側面や環境との関係も考慮に入れています。

1.2 中医学の歴史的背景

中医学の歴史は、黄帝内経という古代の医学書にまでさかのぼります。この書物はおよそ紀元前3世紀に記されたとされており、医学、哲学、そして倫理が融合した内容が特徴的です。中医学の発展には、国の政治や文化、宗教が深く関与しており、特に道教や仏教の影響が色濃く見られます。歴史的には、農業や天文学、気候学との関連性も深く、自然と人間の関係性を重要視しています。

1.3 中医学における宇宙観

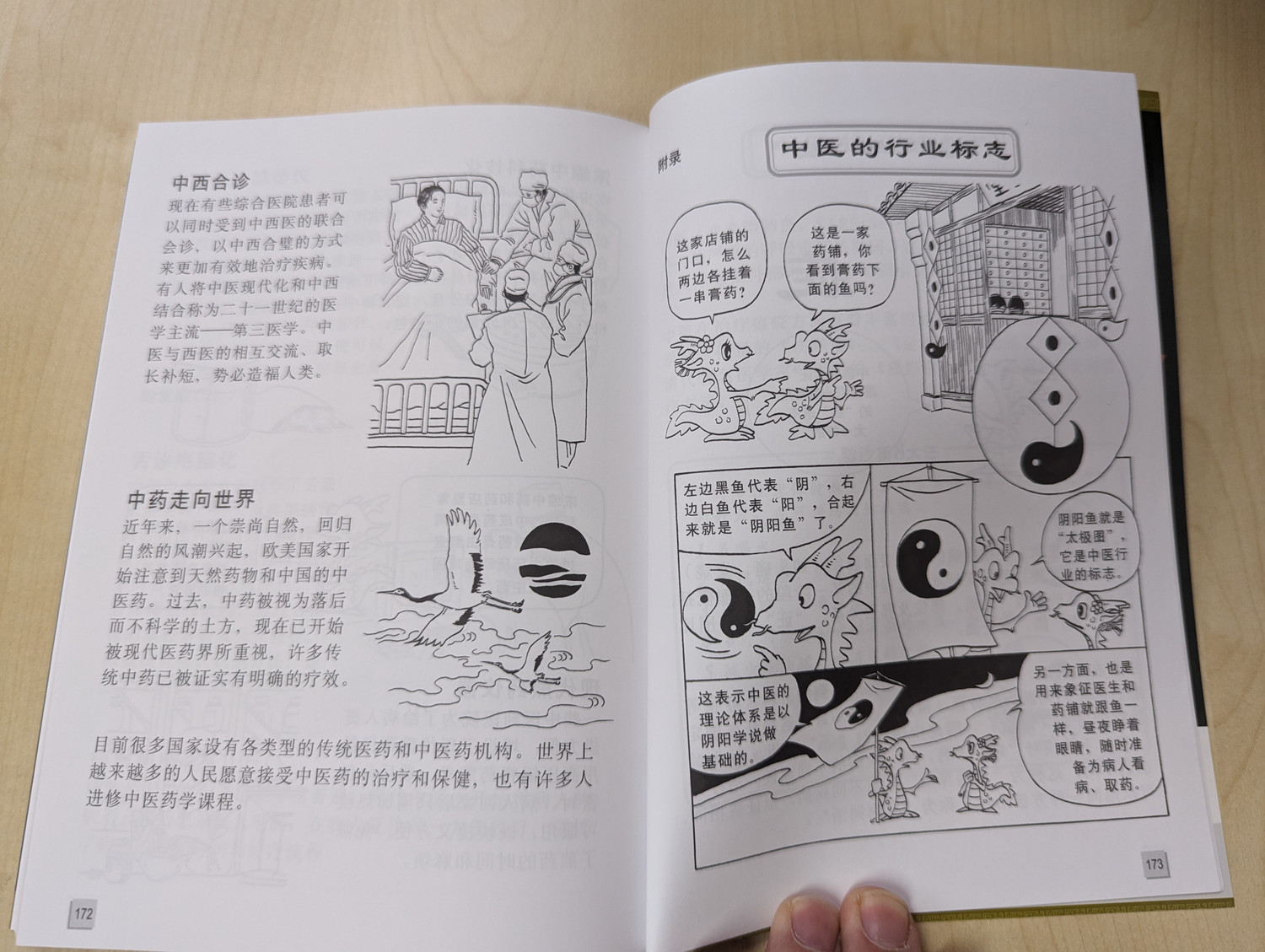

中医学では、宇宙観が治療において非常に重要な役割を果たします。すべてのものは「陰」と「陽」に分類され、これらのバランスが健康を保つ鍵だとされます。また、「五行説」に基づき、木、火、土、金、水の五つの元素が相互に影響し合い、人体の状態を決定づけると考えられています。このような宇宙観は、病気の原因や治療法を解釈する上で基盤となるため、患者の病歴や症状を理解する上でも役立っています。

2. 中医学の診断方法

2.1 脈診の重要性

中医学において、脈診は診断の核心を成す方法です。脈を通じて体内の状態や気の流れを把握することができます。脈にはいくつかのタイプがあり、それぞれ異なる情報を提供します。例えば、速い脈は体の熱を示し、遅い脈は気虚を示す場合があります。医師は脈を感じることで、患者の健康状態を全体的に理解し、適切な治療法を提案することができます。

2.2 言語診の役割

言語診は、患者とのコミュニケーションを通じて、病状を把握する方法です。患者の話す内容や言葉の選び方、声のトーン、さらには感情の表現方式から、多くの情報を引き出すことができます。例えば、患者が自分の状態について「重い」と感じている場合、これは体の重だるさや気の滞りを示している可能性があります。このように、言語診は単なる症状の確認にとどまらず、患者の心理状態や生活環境を含む全体的な理解を促進します。

2.3 視診と触診の技術

視診と触診も中医学の重要な診断方法です。視診とは、患者の外見や体の状態を観察することを指し、色や形、皮膚の状態などから多くの情報を得ることができます。触診は、体を実際に触れて確認する方法で、特に腫れや硬さ、温度などを感じ取ることができます。例えば、手足の冷たさや発疹、腫れなどは、内部の不調を示す重要なサインとなることがあります。

3. 中医学の治療法

3.1 鍼灸治療の基本

鍼灸治療は中医学の代表的な治療法の一つで、体の特定のポイントに針を刺したり、灸を据えたりすることで、気の流れを整えます。鍼は痛みを軽減するだけでなく、内蔵の機能を改善する効果も期待できるため、幅広い病状に対応可能です。また、近年では鍼灸治療の効果が科学的に評価されており、特に慢性痛やストレスの管理において非常に有効とされています。

3.2 漢方薬の使用法

漢方薬は中医学の一部であり、植物や動物由来の成分から作られています。これらの薬は、それぞれの成分が持つ特性に基づいて組み合わされ、患者個々の体質に合った処方が行われます。例えば、「当帰」という漢方薬は、血行を促進し、貧血に対して効果的です。このように、漢方薬は患者の状態に応じた調整が可能であるため、個別化医療の観点からも注目されています。

3.3 推拿(マッサージ)の効果

推拿は、手技を用いて体の各部位をほぐす治療法で、全身の血行を促進し、リラックス効果をもたらします。中医学的には、経絡と呼ばれるエネルギーの通り道にアプローチすることで、気の流れを改善します。ストレスや疲労を軽減するための手段として、推拿は多くの人に利用されています。さらに、最近では肩こりや腰痛の改善に有効であるとの研究結果も増えており、実践的な治療法としての地位を確立しています。

4. 中医学と西洋医学の違い

4.1 アプローチの違い

中医学と西洋医学は、アプローチの仕方に顕著な違いがあります。西洋医学は主に、病理学的な視点から病気を分析し、症状を軽減するための治療を行います。一方、中医学は患者を一つの「全体」として捉え、心身のバランスを調和させることを重視します。これは、両者が持つ治療観や患者観に根本的な違いをもたらしています。

4.2 理論と実践の相違

理論的背景においても、中医学と西洋医学は異なります。西洋医学が科学的アプローチと実証主義を基盤とするのに対し、中医学は伝統的な理論体系を背景としており、経験則に基づいた実践が多く見られます。例えば、体の「気」の流れや「陰陽」のバランスに基づく治療は、西洋医学の枠組みでは理解されにくい部分もありますが、実際に効果を上げている事例も多く見られます。

4.3 患者観の違い

また、患者に対する観点にも大きな違いがあります。西洋医学では、病気の原因を排除することに焦点を当てるのに対し、中医学では患者の生活習慣や感情、環境との関係性まで考慮します。この違いは、実際の治療例においても顕著に表れます。たとえば、西洋医学では手術や薬物治療が主流となることが多い一方、中医学では生活習慣の見直しや予防的な観点からのアプローチが重視されます。

5. 中医学と西洋医学の研究とエビデンス

5.1 臨床研究の現状

最近では、中医学の治療法に関する臨床研究が増加しており、世界中でその効果が検証されています。特に、鍼灸治療が慢性痛に有効であることが示された研究が多数存在し、そのメカニズムについても科学的に解明が進んでいます。一方で、漢方薬の有効性に関する研究も充実してきており、特定の病状に対する効果がデータとして示されています。

5.2 中医学のエビデンスの評価

中医学のエビデンスの評価には、常に複数の視点が求められます。西洋医学の基準に基づくエビデンスが、すべての中医学の治療に適用できるわけではありません。このため、中医学特有の治療法に対してもそれに適した研究デザインや評価基準が必要です。たとえば、漠然とした症状や個別の患者に基づいた治療法の効果を測定することは難しいため、さらなる研究が望まれています。

5.3 将来の研究の方向性

将来的には、中医学と西洋医学の融合が進むことで、より効果的な治療法が生まれることが期待されます。特に、相互に補完的な関係を作り上げることが重要であり、混合型の治療法や臨床試験の進展が期待されています。また、AI技術の進化により、より迅速かつ精密な診断と治療法の開発が進む可能性が広がってきており、今後の研究においても重要な役割を果たすことでしょう。

まとめ

中医学と西洋医学はそれぞれ異なる視点とアプローチから患者の健康を追求しています。中医学の全体的な観点と、西洋医学の科学的な分析方法を融合させることで、今後の医療界はさらなる進歩を遂げることが期待されます。相互理解を深めることで、患者にとって最善の医療を提供することが可能となるでしょう。