中国経済とビジネスの急速な成長とともに、消費者の価値観やライフスタイルも大きく変化しています。特に近年、ファッション業界では「サステイナビリティ」というキーワードが注目を集め、中国でもその波は確実に広がっています。環境問題や人権問題が世界中で議論される中、ファッション業界でも持続可能な商品やサービスを求める消費者の声が高まり、新しいビジネスモデルの登場や業界全体の意識改革が進んでいます。これから、中国におけるサステイナブルファッションの現状や背景、消費者の変化、中国国内外のブランドの戦略、そして日本企業への示唆まで、具体的な事例も交えながら詳しく紹介していきます。

1. サステイナブルファッションとは何か

1.1 サステイナブルファッションの定義

サステイナブルファッションとは、環境や社会への悪影響を最小限に抑えつつ、ファッション製品を製造・流通・販売・消費・廃棄する取り組みを指します。単に「エコ」な素材を使うだけでなく、製造過程でのエネルギー消費や労働者の待遇、公正な取引、廃棄物のリサイクルなど、様々な視点から「持続可能性」を追求する考え方が含まれます。

たとえば、オーガニックコットンを使うことで農薬の使用量を減らし、環境負荷を抑える、もしくは再生ポリエステルなどのリサイクル素材を使うという方法が挙げられます。また、公正取引を重視し、サプライヤーで働く人々の人権を守るための取り組みも含まれています。

近年、日本でも「サステナブルファッション」という言葉は良く耳にするようになり、百貨店やアパレルショップでもエコ素材やリサイクル商品が並ぶ光景が当たり前になりました。中国でも同様の動きが本格化し始めています。

1.2 サステイナブルファッションの誕生と背景

ファッション業界はもともと消費スピードが早く、いわゆる「ファストファッション」の隆盛により、大量生産・大量消費・大量廃棄が社会問題となってきました。衣類の生産過程で膨大な水や化学薬品、エネルギーが消費され、使い捨てられる衣料廃棄物も深刻です。こうした背景を受け、欧米を中心に「消費者の意識改革」と「サステイナブルなビジネスモデル」が求められるようになりました。

2000年代以降、バングラデシュの縫製工場の火災や崩壊事故をきっかけに、ファッション業界での労働環境や安全性、工場の環境汚染が国際問題となりました。これを受けて、エシカル(倫理的)ファッションへの関心が高まり、NGOや市民団体、ブランドが協働し、透明性と責任ある生産体制の構築が世界的に進みました。

結果的に、これはファッションを単なる「おしゃれ」や「流行」だけでなく、「社会や地球にやさしい選択」とするという新しい価値観の拡大のきっかけにもなりました。

1.3 グローバルなサステイナブルファッションの潮流

今日、サステイナブルファッションはグローバルな潮流となっています。欧州連合(EU)はテキスタイル戦略を強化し、環境配慮型の商品のみ市場に流通させる法整備を進めています。アメリカやヨーロッパではパタゴニアやステラ・マッカートニーなど、サステイナブルファッションの旗手となるブランドが多数登場し、主力商品や企業イメージにも大きな影響を与えています。

グローバルブランドは単なる「エコ訴求」だけではなく、透明性のあるサプライチェーンの情報公開、新技術の導入、顧客とのコミュニケーション強化に取り組んでいます。また、商品のリサイクルや下取り、シェアリング(レンタル)ビジネスの拡大も目立ってきました。たとえば、H&Mは不要になった衣類を店舗で回収し、新たな繊維原料やリサイクル商品の供給源にしています。

さらに、SDGs(持続可能な開発目標)が世界共通の価値観として広がったことで、消費者だけでなく企業や行政もサステイナブルファッションの推進を強く意識せざるを得なくなっています。

1.4 中国におけるサステイナブルファッションの導入経緯

中国の場合、ここ数年でサステイナビリティへの取り組みが格段に本格化してきました。以前は「安さ・速さ・大量生産」を武器にアパレル輸出大国となった中国ですが、急速な都市化・消費の高度化とともに「エコ」「健康」「グリーン消費」への関心が高まっています。その背景には大気汚染や水質汚染、環境破壊が社会問題化したこと、国の政策による環境規制強化、市民の生活レベルの向上が挙げられます。

また、世界的なファッションブランドが次々と中国市場に参入し、消費者がグローバル水準のサステイナビリティを求めるようになったことも大きいです。2018年には中国版「サステイナブルファッションウィーク」もスタートし、国内外のブランド、クリエイター、学生がサステイナブルなファッションを発信する場が生まれました。

最近では中国のローカルブランドも次第にサステイナブルな素材やエコな生産方式を取り入れ、リサイクルやアップサイクル商品を展開するようになっています。都市部を中心に「環境にやさしいファッションであること」が新しい消費ステータスになりつつあるのです。

2. 中国市場におけるファッション消費の変化

2.1 中国ファッション市場の成長と消費行動の変遷

中国のファッション市場はこの10年で爆発的に拡大しました。所得水準の上昇や都市生活の普及により、衣服に対する消費金額そのものが増加しています。「見た目」や「ブランド」といった外見へのこだわりだけでなく、「品質」や「機能性」、「サステイナビリティ」といった内面の価値も重視されるようになりました。

例えば、以前の中国の消費者は最新トレンドの「流行アイテム」を大量に購入する傾向がありましたが、最近は「長く着られる」「着心地が良い」「自分らしさを表現できる」商品を求める声が大きくなっています。調査によると、アパレル商品の買い替え頻度よりも、より質の高いものを選ぶ傾向が強まっているとのことです。

また、環境負荷や社会的意義など、洋服に「ストーリー」や「メッセージ性」を求める消費者も増えており、ブランドの背景や取り組みを調べた上で購入するケースも見られます。こうした変化は中国のさまざまな都市、特に一線・二線都市の若者を中心に広がっています。

2.2 若年層を中心とした新たなファッション志向

中国では特にZ世代(1995年以降生まれ)がファッション消費の中心になっています。彼らはネット世代であり、豊富な情報を比較検討しながら「自分らしさ」を表現することを重視します。そのため、単なるブランド志向ではなく、「サステイナブル」「エシカル」「ローカル」「独自性」など、多様な価値観を商品選択に取り入れています。

たとえば人気の動画アプリ「小紅書(RED/レッド)」や微博、抖音(TikTok)を使い、他の人の着こなしやブランド選び、環境意識の高いライフスタイルを積極的にシェアしあっています。この中で、リサイクル素材の商品や「グリーンファッション」が話題になり、体験型イベントやワークショップが人気を集めています。

また、若者は「社会に貢献できるブランドはおしゃれ」と考える傾向があり、人気KOL(キーオピニオンリーダー)や有名インフルエンサーが発信するサステイナブルブランドが爆発的に売れる現象も起きています。新しいファッション志向はますます多様化・高度化しています。

2.3 インターネット・SNSの影響と消費スタイルの変化

中国は世界有数のデジタル先進国であり、ECサイトやSNSを通じたファッション消費が圧倒的に普及しています。タオバオ(淘宝)、天猫(Tmall)、京東、拼多多といったオンラインモールでは、サステイナブル素材商品やリサイクルブランド専用コーナーも登場しました。

また、「ライブコマース(ライブ配信を通じた商品販売)」が日常風景となり、消費者は配信者とリアルタイムでコミュニケーションを取りながら商品情報やブランドストーリー、環境への取り組みを詳しく知ることができます。たとえば、環境保護やリサイクルに特化したライブイベントが数多く展開されています。

さらにSNSの普及により、消費者が商品購入後のコメントやレビュー、コーディネート例などを気軽に発信・共有できる仕組みが整っており、「サステイナビリティ」のムーブメントが社会全体へと波及しやすくなっています。企業にとってもSNSを活用した情報発信と顧客コミュニケーションは、時代に不可欠な戦略です。

2.4 ファッション業界の環境対応の進展状況

中国ファッション業界は以前から「世界の工場」として巨大な生産力を誇ってきましたが、いまや生産プロセスそのものの「グリーン化」が求められています。中国政府は繊維産業への環境規制を強化し、製造業者に省エネ設備の導入や汚染対策、リサイクル活動の実施を求めています。

たとえば、中国の大手アパレル企業「ヤングオリジンズ(YOUNGOR)」は、環境にやさしい染色技術や廃水リサイクルシステムを本格導入するなど、持続可能な生産体制の強化に取り組んでいます。他にも有力ブランド「LI-NING(リーニン)」はリサイクル素材を使ったスポーツウェアの販売を進めています。

業界団体も環境ラベルやグリーン認証制度の導入拡大に注力し、「国産エコブランド」の成長が目を引くようになりました。「中国発サステイナブルファッション」という新たなビジネスモデルが誕生しつつあります。

3. 消費者のサステイナビリティ意識の高まり

3.1 消費者の環境意識と購買パターンの変化

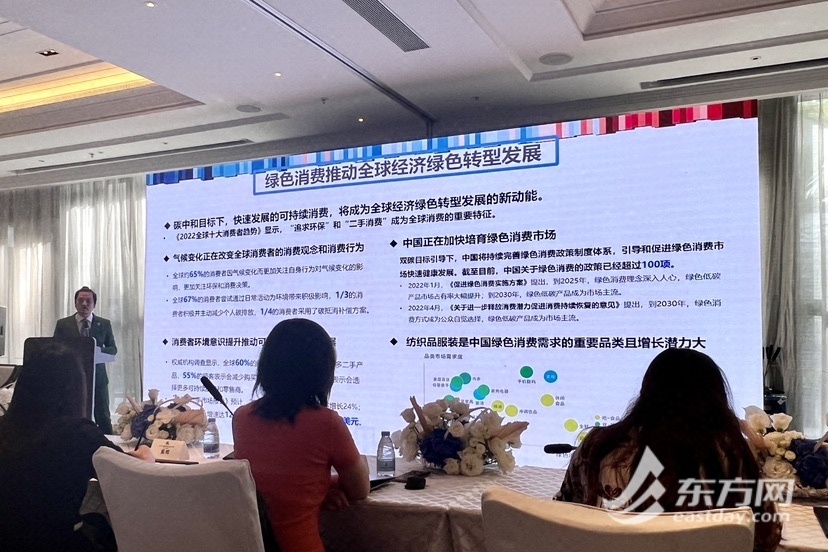

ここ数年、中国の消費者の環境意識は急速に高まっています。2022年に発表された調査によれば、「環境に配慮した商品をできるだけ選びたい」と答えた人は全体の65%以上に達しました。特にZ世代とミレニアル世代がこの傾向を強く示しています。

この変化は実際の購買パターンにも現れています。たとえば、「これまでなら低価格重視で購入していたが、今は多少高くてもサステイナブルな商品を選ぶ」という消費者が増加。また、環境NGOや消費者グループのキャンペーンによって、「買い物袋を持参する」「衣類は長く使う・人に譲る」「必要以上にモノを買わない」といったライフスタイルそのものの変化も進んでいます。

さらに、SNSや有名人の発信を通じて、サステイナブル商品の選び方や洋服の手入れ方法、アップサイクルのアイデアなどが広がり、「エコは楽しい」「環境に配慮したライフがカッコいい」と映るようになっています。

3.2 サステイナブル商品への関心の広がり

中国都市部を中心にサステイナブル素材の服やリサイクル製品、エコバッグなどの需要が急増しています。有名なアパレル専門モールや百貨店では、サステイナブルファッションイベントや限定ポップアップショップが頻繁に開催され、多くの若者やファミリー層が集まります。

商品のパッケージやタグを見て「どんな材料で作られているのか」「どこで生産されたのか」を確認する意識も強まっています。たとえば、コンセプトショップ「inWe」では、全ての商品に「ライフサイクル分析結果」(環境負荷指数など)の表示があり、服や小物の売れ行きも上々です。

また、H&MやUNIQLOといった国際的ファストファッションチェーンも、中国市場向けにサステイナブル素材ラインやリサイクル回収キャンペーンを開始し、その参加者は年々増加しています。消費者のサステイナブル商品への関心の高さが数字にも表れています。

3.3 環境ラベルや認証制度の理解度・活用状況

中国でもエコマークやグリーン認証といった環境ラベルの普及が進んでいます。代表的なものに「中国環境標識(十環認証)」や「グローバル・リサイクルド・スタンダード(GRS)」などがあり、商品の素材や生産過程の環境基準達成度を示しています。

消費者の多くは環境ラベルの意味や基準を理解し始めており、ネットショッピングの際には「エコ」「オーガニック」「GRS認証あり」などのキーワード検索が増加傾向です。特に子育て層や健康志向のファミリー消費者は、認証ラベルを重視する傾向が強いです。

一方で、ラベル基準の透明性や信頼度に疑問を持つ消費者も多く、第三者機関の監査や情報開示が今後の課題となっています。メーカー・ブランドは「認証」の取得以外にも、自社のサステイナブル戦略や実態をわかりやすく発信する工夫が必要となっています。

3.4 エシカル消費に対する社会的認知度

中国でも「エシカル消費」、つまり「自分が買う商品が誰かや地球環境に良い影響を与えているか」に配慮する意識が急速に浸透しています。2023年の調査では、都市部の若年層の約6割が「エシカル消費」に関心を持つ、としています。

こうした認知の広がりを背景に、リサイクルショップや環境NGOとコラボしたチャリティーファッションイベントも増えています。例えば、上海や北京では「リサイクル古着市」や「チャリティーランウェイ」などのイベントが定期開催され、参加者が楽しみながらエシカル消費に触れられるようになっています。

また、「サステイナブル消費は都会の一部だけの流行でしょ?」という印象を持つ人もいましたが、近年はSNSや教育現場の影響で地方都市や地方学生にも認知が広がっています。社会全体で「より良い消費行動」に向けた空気感が醸成されつつあります。

4. 中国国内ブランドと国際ブランドの取り組み

4.1 中国ローカルブランドによるサステイナブルな挑戦

中国生まれのファッションブランドもサステイナブル分野で新しい挑戦を始めています。その代表例が「ICICLE(アイシクル)」で、オーガニックや天然素材を厳選し、無染色や無漂白を徹底した生産方法が特徴です。

また、アップサイクル専門ブランド「REVERB」は、産業廃棄物や工場の端材をデザイン性あふれる独自アイテムに変身させ、話題を呼んでいます。創業者インタビューでは「中国独自の素材や伝統技術もサステイナブルに活用し発信したい」とコメントしています。

このようなローカルブランドは、単なるエコ訴求だけでなく「伝統工芸」や「地元らしさ」といった要素を掛け合わせて消費者の支持を集めています。中国国内のサステイナブルブランド同士によるエコイベントや若手クリエイターとの共創プロジェクトも増えており、新たな産業トレンドの萌芽が見られます。

4.2 国際的ファッションブランドの中国市場戦略

世界の名だたるグローバルファッションブランドも中国市場において積極的にサステイナブル戦略を展開しています。たとえば「ZARA」は、中国限定のエコ素材ラインナップや、不要衣類の店頭回収キャンペーンを実施。H&Mも「Conscious Collection(意識的な選択)」を中国全店舗でローンチし、サステイナビリティを前面に押し出しています。

さらに、高級ブランドでもヴィトンやグッチなどがサステイナブルレザーや「カーボンニュートラル」商品を中国向けに投入し、「高級感と地球環境の両立」を訴求しています。こうした取り組みの狙いは、中国消費者の新しい価値観を取り込むことはもちろん、企業イメージや責任経営のアピールという側面も大きいです。

最近では、中国現地のエネルギー事情やサプライチェーンの実情に合わせて、新しいエコ技術や製造管理体制を導入するブランドも相次いでいます。国際ブランドとローカルパートナーの協業も活発化しています。

4.3 リサイクル素材・エコ生産の導入事例

実際の現場でも、リサイクル素材の活用やエコな仕組みの導入が進んでいます。広東省や浙江省の大手ファクトリーでは、ペットボトル回収から新たなポリエステル繊維を作るプロジェクト、市内の衣料廃棄物を一括回収し分解・再染色する実証事例が有名です。

また、LululemonやAdidasといったスポーツブランドも「リサイクル糸を100%使用」したTシャツやレギンスなどを中国限定モデルとして展開。無印良品(MUJI)中国でも自主回収の「再生綿」や、「服から服へ」をテーマにした循環型リサイクル商品が人気を集めています。

さらに、新しいエコ生産システム、たとえば水を使わない染色技術(ドライダイ)や省エネ型の新素材開発、自動化による省資源な生産ラインの導入が広がりつつあります。現場レベルからサステイナブルトレンドが着実に根付きつつあります。

4.4 コラボレーションやパートナーシップの進展

近年、中国国内外のブランドや企業がコラボでサステイナブルファッションへの取り組みを次々と打ち出しています。たとえば、アディダスと環境NGO「パーレイ・フォー・ジ・オーシャンズ」共同の「海洋プラごみ回収プロジェクト」は教育イベントやリサイクルモデル発売が一大ムーブメントとなりました。

また、国内のアパレルブランドと大学、地域コミュニティ、アーティストがタッグを組んで「サステイナブルファッション展」や小規模市(エコバザー)を開催し、体験型・参加型プロジェクトが増加しています。こうした場を通して、消費者自体がブランドや企業のサステイナブルな活動を直に感じられるのが特徴です。

さらに、物流やパッケージ分野の異業種コラボ、たとえば「エコ配送」や「再利用パッケージ共同利用」など、ファッション以外の業種とのパートナーシップも盛んです。持続可能な未来に向けて社会全体が連携し始めている証とも言えます。

5. 課題と今後の展望

5.1 サステイナブルファッションの普及における障壁

急速に広がりを見せる中国のサステイナブルファッション市場ですが、普及の過程ではさまざまな課題も明らかになっています。その1つが、サステイナブル商品が一般消費者にとって「まだ高価」と感じられる点です。リサイクル素材やエコ生産の導入は生産コストを上昇させ、結果として商品の販売価格も上がりがちです。

また、「サステイナブル」と名のつく商品やサービスの品質や真偽が消費者自身では見分けにくいため、「エコウォッシング(見せかけのエコ)」が疑われるケースも増加しています。ブランドや生産現場の情報公開、透明性の確保が大きなハードルの1つです。

さらに、「デザイン性」「流行性」といったファッション本来の魅力と持続可能性をどのように共存させるかも課題です。「オシャレだけど地球にやさしい」商品をバランスよく作ることが難しく、ブランドの企画力やデザイン力がより一層問われます。

5.2 消費者教育と情報開示の必要性

中国ではサステイナブルファッションの概念が急激に浸透してきている一方で、「何が本当にサステイナブルなのか」という知識や判断基準を持つ消費者はまだ一部にとどまっています。そのため、消費者教育の強化や情報開示の徹底が今後の普及の鍵となります。

例えば、企業やブランドがウェブサイトや商品タグに「どのような素材を使い、どういった工程を経て商品が作られているか」を明記することや、店舗スタッフの教育により消費者に分かりやすく説明できるよう取り組む事例が出てきました。

また、教育機関や行政主導でのエコ教育、NGOと連携したワークショップや体験型イベントの開催が有効です。実際、広州市内の小学校では「自分の服を作ろう!リサイクルワークショップ」が行われ、親子でサステイナブルファッションについて学ぶ機会も増えています。

5.3 技術革新とサプライチェーンの透明性

今後の展望として大きなテーマとなるのが「サプライチェーンの透明性」と「テクノロジーによる革新」です。ブロックチェーン技術を活用し、生産から販売、リサイクルまでの流れを一元管理・公開するプロジェクトが徐々に登場し始めています。これにより消費者も「安心してサステイナブル商品を選ぶ」ことができるようになります。

また、新素材開発や生分解性繊維、廃棄物再資源化のためのスタートアップが次々誕生し、従来よりも低コスト・高効率な「エコ商品」生産が可能となりつつあります。特にAIやIoT技術の活用で、在庫ロス削減やカスタムオーダーの最適化など、ファッションサプライチェーン自体が大きく変わる予感があります。

さらに、世界基準のサステイナビリティ認証と中国独自認証の連携強化、ユーザー参加型ラベル評価、クチコミプラットフォームの普及など、「情報の見える化」と「信用の可視化」がカギを握ります。

5.4 世界的トレンドと中国市場のこれからの可能性

グローバルでのサステイナブルファッションの流れはますます強まっており、中国でもこうした世界標準を先取りする動きが出ています。同時に、13億人という巨大な消費市場ならではの「中国発サステイナブルモデル」が生まれる可能性も指摘されています。

たとえば、伝統技術や地域資源と融合したローカル型サステイナブルブランド、AIやECのプラットフォームを活かした「デジタル×サステイナブル」消費が広がれば、世界の新しいマーケットモデルとなり得ます。中国の消費者は非常に柔軟で変化に強く、多様な文化的背景が共存しているため、独自のムーブメントが生まれやすい環境です。

今後は、世界の先端ブランドやスタートアップ、国内外の技術系企業とコラボしながら、中国らしいサステイナブルファッションの「成功モデル」を生み出していくことが期待されています。

6. 日本企業への示唆とビジネスチャンス

6.1 中国市場における成功事例と学び

中国のサステイナブルファッション市場で成功しているブランドや企業の事例には、日本企業にとって重要なヒントが多く含まれています。その一つが消費者参加・体験型イベントの活用です。たとえば、MUJI(無印良品)中国は、リサイクル衣類の回収やワークショップを実施し、「自分でサステイナブルを体験できるブランド」として認知度を高めています。

ZARAやH&Mなど海外資本のファストファッションブランドも、早くから中国消費者に向けた「持続可能ライン」「エコイベント」展開でイメージアップに成功しました。これら企業は現地消費者のインサイトをつかむリサーチ力やトレンド適応の速さ、現地ローカルスタッフの活用などが強みです。

また、中国国内の小規模ブランドでも、オリジナル素材や伝統工芸、コミュニティとの連携により差別化を図り若年層から強く支持されています。「中国流エシカル」「新しいブランドバリュー」の作り方には日本企業にも大きな学びがあります。

6.2 日本企業によるサステイナブルファッション参入のポイント

日本企業が中国のサステイナブルファッション分野に参入する際には、いくつか大切な視点があります。まず、中国独自の消費者インサイトや流行サイクル、SNS活用方法を理解すること。たとえば、小紅書(レッド)・微博・抖音などの主要SNSを通じた消費者コミュニケーションが欠かせません。

また、「日本ブランド=高品質・安心・環境配慮」というイメージは強く、エコ素材やサステイナブル生産を訴求する際に極めて有利に働きます。実際、ユニクロやオンワードなどは中国でも「信頼できるブランド」として高い支持を得ています。

さらに、中国のローカルパートナーやクリエイターとの協業、現地の伝統文化や地域性を取り入れた商品開発が重要です。表面的なエコアピールではなく、リアルなストーリーや情熱を伝えて初めて共感が得られる点に注意が必要です。

6.3 日中間の連携や異文化比較の視点

近年、日中それぞれの強みを活かしたサステイナブルファッションの国際コラボレーション事例も増えています。日本が得意とする高機能素材や緻密な製造技術が、中国ブランドの商品づくりや生産現場の「グリーン化」に貢献するパターンも見られます。

異文化比較の観点から、中国では「デジタル活用」「SNSでの口コミ拡散」「大胆な色使い・デザイン」「参加型イベント」など、日本とはまた違った消費行動や美意識が重視されています。こうした違いを理解したうえで、日中のノウハウや発信力を掛け合わせると、世界的なイノベーションにつながる可能性もあります。

また、地方都市の若手デザイナー育成、日本の職人技術を伝えるワークショップなど、異業種・異分野のコラボプロジェクトも今後ますます重要になってきます。

6.4 日本ブランドが注目すべき中国市場動向

日本企業・ブランドがこれからの中国市場で注目すべきなのは、「サステイナブル消費が当たり前」になりつつある現実です。今や消費者は「値段」や「流行」だけでなく、「ブランドが社会や環境にどう向き合っているか」を情報収集し、購入の決め手とします。

また、SNSやライブコマースによる商品体験の重視、若者の価値観の多様化、地方発エシカルブランドや伝統素材の現代的アップデートなど、中国ならではのスピード感や独自性をいち早くキャッチアップする重要性が一層増しています。

今後は、日本の伝統や素材、技術力、エモーショナルなストーリーを中国消費者に効果的に伝えることで、現地市場で存在感を発揮できるはずです。市場の変化を正確に読み取り、現地独自のビジネストレンドに柔軟かつ積極的に対応することが成功のカギとなります。

まとめ

中国のサステイナブルファッション市場は、世界のトレンドとも連動しつつ、独自のスピードとダイナミズムで成長しています。消費者の価値観の変化、テクノロジーを活用した新ビジネス、生産現場の革新、情報開示の進展など、今後も多様な変化が続くでしょう。

日本企業にも多くのビジネスチャンスが拡大している一方で、単なる「流行」として片付けるのではなく、現地の社会や文化、消費者の変化をしっかり見極めて取り組む姿勢が求められます。サステイナブルファッションは一時的なブームではなく、今後のアジア、ひいては世界全体の「新しい常識」に変わりつつある潮流です。

今まさに、日中をはじめとするアジア各国が手を取り合い、次世代の持続可能な生活文化を生み出すチャンスが広がっています。サステイナブルファッションを通じて、「それぞれの日常」と「地球の未来」をつなぐ新しいイノベーションが始まっているのです。